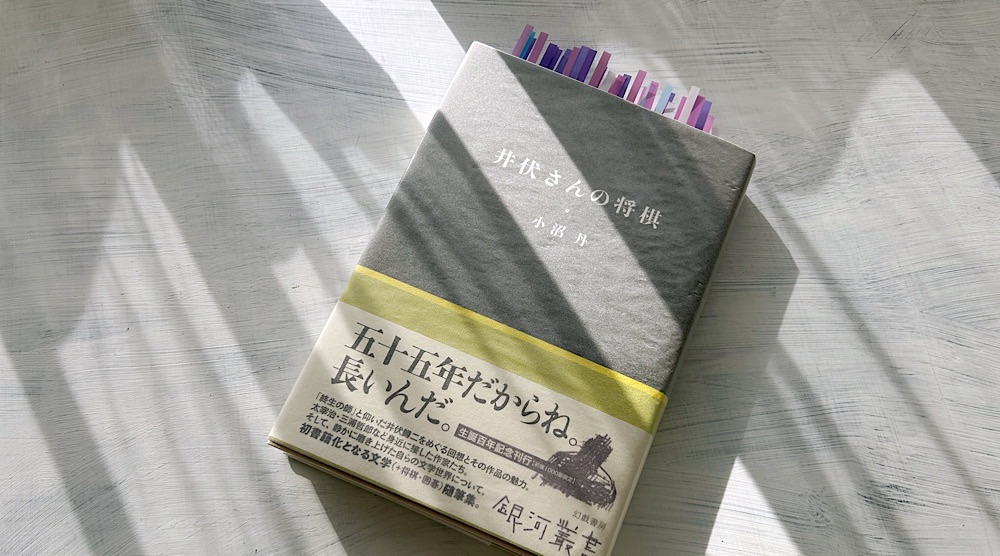

小沼丹「井伏さんの将棋」読了。

本作「井伏さんの将棋」は、2018年(平成30年)12月に幻戯書房(銀河叢書)から刊行された随筆集である。

小沼丹生誕百年記念刊行(初版1000部限定)。

井伏鱒二・小沼丹・三浦哲郎とつながる系譜

小沼丹の随筆集は、生前に2冊が刊行されている。

・『小さな手袋』(1976年)

・『珈琲挽き』(1994年)

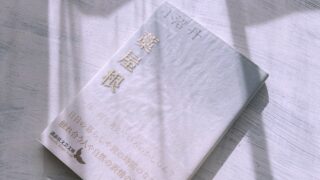

1996年(平成8年)の没後にも、仲間たちによって1冊が刊行された。

・『福壽草』(1998年)

さらに、2002年(平成14年)にも、庄野潤三の編によって、精選随筆集が刊行されている。

・『小さな手袋/珈琲挽き』(2002年)

ここまでが、庄野潤三の小説にも登場する、小沼丹の随筆集である(庄野さんも2009年に亡くなった)。

その後、2018年(平成30年)になって、小沼丹生誕百年記念刊行として、幻戯書房から6冊の作品集が刊行されるが、その中に、随筆集が2冊あった。

・『ミス・ダニエルズの追想』(2018年)

・『井伏さんの将棋』(201年)

『ミス・ダニエルズの追想』と『井伏さんの将棋』は、これまで書籍化されていない作品を収録しているので、小沼丹のオリジナル随筆集は、『小さな手袋』『珈琲挽き』『福壽草』『ミス・ダニエルズの追想』『井伏さんの将棋』の、全5冊ということになる。

本作『井伏さんの将棋』は、特に文学関係の文章を集めた文集と言っていい。

目次を読むと、最初の方に井伏鱒二関係の文章が並んでいる。

小沼丹には、井伏鱒二に関する作品だけを集めた『清水町先生-井伏鱒二氏のこと』(1992)もあるくらい、井伏鱒二関連の文章は豊富だ。

井伏さんは酒を愛し、よく飲まれます。それも横町の飲屋とかおでん屋のような所がお好きで、高級酒場には行かれない。(略)昔は明け方まで飲んでおられた。(小沼丹「井伏さんと云う人」)

小沼丹が井伏鱒二を語るとき、酒の話を欠かすことはできない。

大抵の人は井伏さんと一緒にお酒を飲むと居睡りを始める。何人で飲んでいる場合でも、一人欠け、二人欠けして最後は井伏さん一人になってしまう。「──一人去り、二人去り、近藤勇はただひとり……」井伏さんが憮然としてそう呟かれる。(小沼丹「井伏さんの将棋」)

小沼丹は、井伏鱒二にとって、良き飲み仲間だったらしい。

井伏鱒二の楽しい話は、明け方にまで及んだ。

話があまりにも面白くて、うっかり、「──本当ですか?」と訊きたくなることがあるが、井伏さんは眼をぱちぱちさせて、「ほんとだよ、君、ほんとだよ」と云う。(小沼丹「『新潮日本文学17 井伏鱒二集』解説」)

二人の酒の舞台には、「エスカルゴ」とか「おかめ」とか「イヅミ」とか「ベラミ」とか、荻窪駅周辺の酒場が頻繁に登場する。

エスカルゴのマダムは頓狂な声で云った。「──まあ、先生がステッキ? ステキね」そしてゲラゲラ笑った。(小沼丹「ステッキ」)

酒場では饒舌な井伏鱒二も、講演など、人前で話をすることは苦手だった。

僕は学生のころ、井伏さんの講演をきいたことがある。演壇に立たされた井伏さんは、後方の席にいた僕にはよく聞きとれぬぐらいの低声で話された。ものの五分と喋舌らぬうちに、井伏さんは不意に黙りこんだ。一同固唾をのんで、沈黙を破る次の言葉を待受けていると、井伏さんは徐ろに懐中時計をとり出して眺め、「これでおしまい」と云って着席されてしまった。(小沼丹「『井伏鱒二作品集』に就て」)

二人の出会いは、小沼丹が早稲田大学へ入学する前だったらしい。

先生が、「──今後、どうするんだ」と云われるから、「──早稲田へ入ります」と云ったら、「──早稲田には僕の郷里の石川隆士という男がいるから、入ったら、その男と友達になるといい。これは詩を書いている」と、そういう忠告をしてくださった。(小沼丹「五十五年」)

それは、1938年(昭和13年)か1939年(昭和14年)頃のことで、小沼丹は、明治学院英文科の学生だった。

石川隆士のことは、短篇「翡翠」(1982)などに詳しい(『埴輪の馬』所収)。

小沼丹は、井伏文学の良き読者であり、理解者でもあった。

井伏さんは現実の正面切った姿を描こうとはしない。いきなり現実の横顔を捉えるようである。云いかえれば、現実の急所を押えるのである。(小沼丹「『井伏鱒二作品集』に就て」)

井伏作品の解説や書評が、多く残されている。

「灰皿」は廿八年芸術新潮に、「骨董」は同じく廿八年に群像に書かれた。骨董と云うとすぐ青柳瑞穂氏が登場される。これは先生の言によると青柳さんに「依存する」からで、近所にそう云う人物がいると「気持が楽で飽きない」のだそうである。(小沼丹「井伏鱒二『点滴』あとがき」)

仲間内の話題が、そのまま作品になることの多い井伏文学だから、身内である小沼丹の解説がおもしろいことは、ある意味で当たり前かもしれない。

伊馬春部さんて、いたでしょ。あの人が、「──小原にいい旅館がありますから、あそこへ行きませんか?」と、僕と井伏さんと横田瑞穂さんとで酒を飲んでいるときに、しきりに勧めるんですよ。横田さんは早稲田の先生で、もう亡くなりましたけどね。それで、そこへ行くことになりました。(小沼丹「五十五年」)

伊馬春部も横田瑞穂も、小沼文学のレギュラー選手である。

このときの東北旅行は、「片栗の花」(1984)など多くの作品に残されている(『緑色のバス』所収)。

本書『井伏さんの将棋』に収録されている「東北の旅」も、このときの体験を綴ったもの。

この女主人には、前日には、白石の駅からホテルへ行く途中、崖の所に咲いていたカタカゴ(片栗)の花を教えて貰ったりした。横田さんなんかは、この女主人は案内人として表彰しなくちゃ不可ん、と力説していたくらいである。(小沼丹「東北の旅」)

井伏鱒二「還暦の鯉」も、このときの東北旅行が素材となっているから、合わせて読み比べしたい。

井伏鱒二や伊馬春部、横田瑞穂などが登場する作品は、大抵おもしろい。

大根漬けの名産地。あの駅は何て云ったっけ──そうそう、岡部。お寺はその駅なんですよ。(小沼丹「五十五年」)

埼玉県の弘法寺へ出かけたときのことは、「鶺鴒」や「埴輪の馬」など、多くの作品になっている(それで、井伏さんが乗ったら、「──あ、村長さんだぞ」なんて云ってるんだ)。

https://gentle-land.com/onuma-tan-sekirei/

初めての弘法寺行きは、1949年(昭和24年)か1959年(昭和25年)で、『知性』にいる小石原昭が一緒だった。

それから何年かたって、もう一回弘法寺へ行こうと云うんで、井伏さんと、それから「新潮」の菅原国隆君も一緒になって、吉岡達夫もいたかな、やっぱり三、四人で行ったんです。(小沼丹「五十五年」)

小沼丹にとって、弘法寺行きは、特別の楽しみがあったのかもしれない。

「鯉」は後年この亡友青木南八への追懐を一匹の鯉に託して表現した詩情豊かな作品である。この作品を書いたころ、井伏さんは聚芳閣と云う出版社に勤めていて、面白いことは何もない。一番淋しいころであった。(小沼丹「『新潮日本文学17 井伏鱒二集』解説」)

名作「鯉」には、「途方に暮れた青春の孤独と哀感」が美しく結晶している、と小沼丹は指摘している。

大体が、井伏氏の作品の筋書を書くと云うことは砂金を採るのに粗い網を用いるのと同じであって、文章の一行一句に滲み出る味を噛みしめなければ何にもならない。(小沼丹「井伏鱒二『漂民宇三郎』」)

井伏鱒二に紹介された兄弟子が太宰治だった。

僕はかつてある夜、太宰氏と電車に一緒に乗っていたことがある。彼は一言も物云はず斜め先の男女を見つめていた。(小沼丹「『晩年』の作者」)

三浦哲郎は、小沼丹の弟子であり、井伏鱒二の弟子でもあった。

「──君、三浦君って云うのはいいね」そのつぎ、井伏さんにお会いしたら、井伏さんはそう云われた。井伏さんも、たいへん感心されたらしかった。(小沼丹「三浦哲郎君のこと」)

井伏鱒二・小沼丹・三浦哲郎とつながる系譜が、そこにはある。

小沼文学のエッセンスのような随筆集

井伏鱒二と同じように、小沼丹の師として登場する人物に谷崎精二がいる。

「──谷崎さんは油断がならないな、このあいだは驚いたぜ、学校で……」「──うん、俺もびっくりしたよ。君のすぐうしろから谷崎さんが……」途端に僕ら二人の前に立った二重まわしの人物が、ちょいと帽子に手をかけて、よう、と云った。(小沼丹「不意打ちの名人」)

谷崎精二の思い出については「竹の会」(1972)に詳しい(『藁屋根』所収)。

エドガア・アラン・ポオの翻訳で著名な谷崎精二だが、最近では、すっかりと忘れられた作家になった。

著者は周知のごとく、潤一郎氏の弟であって、大正初期のころ、広津和郎、舟木重雄、相馬泰三、葛西善三等の諸氏と共に同人雑誌「奇蹟」を発刊し文壇に登場した。その後、早稲田大学に英文学を講じ、長く文学部長の職にあった。(小沼丹『谷崎精二選集』)

この『谷崎精二選集』は、1960年(昭和35年)に校倉書房から刊行されたもの。

谷崎精二の小説は評価が芳しくないが、大正文学の一端を知る上で参考となるのではないだろうか。

盟友(庄野潤三)に関する文章も多い。

庄野潤三は自らウイリヤム・ホオルデンに似ていると思っているらしいが、安岡章太郎の客観的な眼で見ると「ポナペの土人に最も近い」のだそうである。(小沼丹「庄野潤三」)

井伏鱒二や伊馬春部と行った小原温泉にも、庄野潤三を連れて出かけている。

当日、僕らは「まつしま」に乗りこみ、食堂車でビイルとお酒を飲み、小原温泉のホテル鎌倉についたのは八時に近いころだったろう。僕は前に一度、やはり伊馬さんに案内されて、井伏鱒二氏、横田瑞穂氏と一緒に来たことがある。が、庄野と尾関は初めてである。殊に庄野は小原が初めてばかりでなく、東北が初めてらしかった。(小沼丹「祝賀会」)

庄野文学に関する書評もいい。

これは善意の人びとのささやかながら美しい生活の賛歌と云ってよい。作者はこれを日本経済新聞に子供向きに書いたものであるが、大人が読んでもたいへん愉しい。(小沼丹「庄野潤三『ザボンの花』」)

『ザボンの花』(1956)は、東京・石神井時代の生活を描いた、庄野潤三初期の名作である。

小沼丹の書評の仕事には、もっと注目していいような気がする。

作者はあらゆる虚飾を去った最も素朴な生活の原型を、適度のユウモアとを交えて描き出しているが、この「ぎりぎりの生活」が読者の心をうち陰惨な影を落さぬのは、むろん、ユウモアばかりではない。作者の愛情に裏打ちされているからに他ならない。(小沼丹「山本周五郎『季節のない街』」)

小沼丹は、山本周五郎『季節のない街』について、「物語の設定法としてはS・アンダスンの『ワインズバアグ・オハイオ』に近いかもしれぬ」と評した。

自作の解説もある。

この作品は女房の死を書いたものだが、これを一人称で書くとどうも書きにくい。「大寺さん」と云う人間を設定して距離をおき、一匹の猫を媒体とすることによって、どうにか書きあげて気持ちの整理をつけた。(小沼丹「自慢にならぬ寡作──読売文学賞を受賞して」)

初めて「大寺さん」が登場したのは、1964年(昭和39年)の「黒と白の猫」だった。

小沼丹は、「黒と白の猫」を含む作品集『懐中時計』で、読売文学賞を受賞した。

「懐中時計」は死んだ友人の追憶だが、これも一個の時計を媒体としている。僕の場合は、そんな媒体があった方が書きやすい。死にまつわるさまざまの感傷が、そのまま作品のなかに顔を出すのはやり切れない。(小沼丹「自慢にならぬ寡作──読売文学賞を受賞して」)

『懐中時計』は、新生・小沼丹のスタートを示した記念碑的作品集として読みたい。

本書『井伏さんの将棋』は、小沼文学のエッセンスのような随筆集である。

この一冊を読むだけで、小沼丹という作家が、どのような作家だったのかということが理解できる。

小説を書くときも、随筆を書くときも、小沼丹のスタンスは、常に安定していたということだろう。

特に『懐中時計』以降の小沼文学のファンであれば、この随筆集の良さはきっと分かるはずだ。

これは、落穂拾いの随筆集ではない。

小沼文学を語る上で(あるいは、小沼文学を理解する上で)極めて重要な随筆集なのだ。

書名:井伏さんの将棋

著者:小沼丹

発行:2018/12/09

出版社:幻戯書房(銀河叢書)