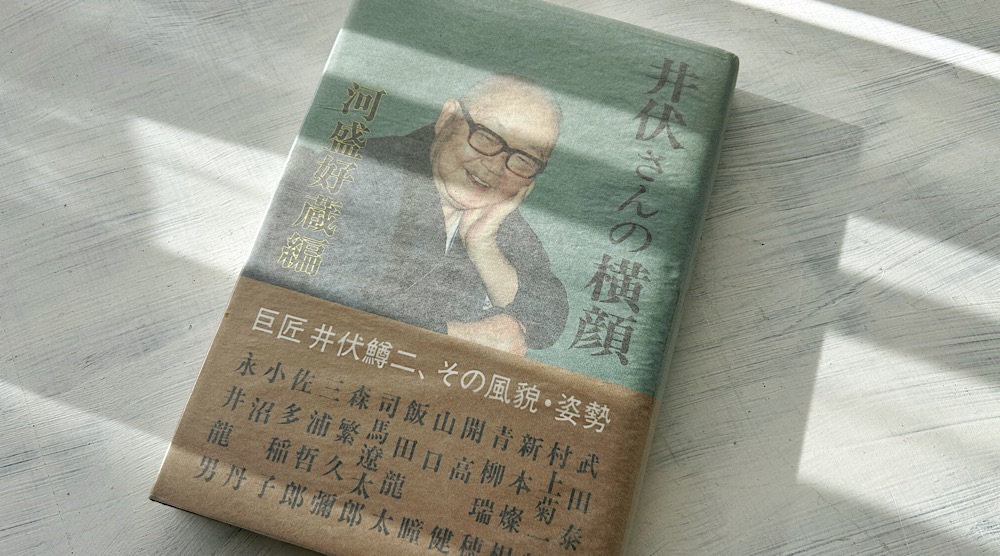

河盛好蔵・編「井伏さんの横顔」読了。

本作「井伏さんの横顔」は、1993年(平成5年)9月に彌生書房から刊行された随筆集である。

編者は、この年91歳だった。

計26名の作家が寄せた、井伏鱒二の横顔

あとがきから読む。

本書の刊行が、井伏さんの快諾を得て企画された時は、井伏さんは至極御元気であったが、刊行の手間取っている間に、思いがけない不幸に遭い、永久に井伏さんの清鑑に供することができなくなったのはかえすがえすも残念であると同時にわざわざ玉稿をお寄せ頂いた諸家の御好意に対してもお詫びの言葉もない。(河盛好蔵「井伏さんの横顔」あとがき)

井伏鱒二は、1993年(平成5年)7月10日、95歳で他界した。

2000年(平成12年)に、追悼文集『尊魚堂主人-井伏さんを偲ぶ』が刊行されているが、本書『井伏さんの横顔』は、井伏鱒二の生前に企画された。

計26名の作家が寄せた、井伏鱒二の横顔である。

「井伏のことは誰が書いても面白い」と言ったのは河上徹太郎で、その河上徹太郎は、仲間たちと信州南佐久郡川上村から取り寄せた蕎麦を食べたときの思い出の文章が収録されている(河上徹太郎は1980年に78歳で他界)。

集ったのは三好達治、井伏鱒二、石川淳、河盛好蔵その他いつもの飲み仲間である。皆は盛んに飲み、しかも蕎麦をうまいうまいといって四枚ずつお代りした。所が面白い現象が起ったのである。一応は御機嫌で歓談はするのだが、大変品がよくておとなしく、いつもの談論風発もなければ、からむものもなく、和やかな一夕を過したのであった。(河上徹太郎「そばざかな」)

その後、新宿で、中野好夫や中島健蔵と一緒になるが、蕎麦を食べた連中は、最後までにこにこしていたらしい。

戦前、尾崎一雄の家は『早稲田文学』の編集事務所になっていたから、井伏鱒二も原稿を持って訪れた(当時は牛込区馬場下町で暮らしていた)。

昭和十五年六月初め、井伏鱒二、高見順、私の三人が、青柳優(十九年七月没)に連れられて信州上高地へ行った。長野県観光協会発行の雑誌に出す座談会記事「山男を囲んで、素人、山を語る」というのをつくるためであった。(尾崎一雄「井伏鱒二に関する雑談」)

このとき、井伏さんは尾崎一雄と二人、魚釣りをしている。

今日出海は、井伏さんの文学に触れている。

彼の作品は面白いが、人を面白がらせようと一切しない。だから彼の作品の中で新聞小説は驚くほど少ない。毎日短い掲載量で、読者を喜ばせ、明日を期待させる技巧を弄することはしないし、したいとも思わぬ人だからだ。(今日出海「かけ心地の悪い椅子」)

題名の「かけ心地の悪い椅子」は、二人で入った京都の飲み屋の椅子のことで、見ず知らずだった飲み屋の婆さんは、和服に鳥打帽の井伏さんを、しきりに「先生」と呼んで、明け方まで店を開けてくれたという。

井伏さんの床屋の話を綴っているのは木山捷平。

昭和十何年であったか、まだ戦争がそんなにはげしくなかった時、ある春の日、私が井伏氏を訪問すると、邸内がひっそりしていた。「いまそこの床屋へ行っていますから」と上って待っているように、奥さんから云われた。(木山捷平「眼鏡と床屋」)

井伏さんの床屋は、路地の奥みたいなところにある、間口一間奥行二間あるかないかの粗末な店だった。

荻窪にもハイカラな店はもっとたくさんあるのに、井伏さんはきっと、荻窪に引越してきて初めて行った店へ、今も通っているのだろうと、木山捷平は推察している。

藤原審爾の回想には岩波の少年文学全集が登場している。

枕許のあたりに数十冊の本がつみかさねられてある。岩波の少年文学全集である。あがって、挨拶すると、書きだしが意に満たないので、ありあわせのそれの書きだしの部分を、朝から一日読んでいたそうである。(藤原審爾「井伏さんのこと」)

上気して赤い顔の井伏さんは「ユーゴーがうまいね」と言ったそうだ。

井伏鱒二の回想には、やはり酒場の話が多い。

同じ年の五月に、わたしはロシア文学者の横田瑞穂さんといっしょに夜おそくまで荻窪の飲み屋で井伏さんにご馳走になったことがある。店がカンバンになっても井伏さんはまだ飲み足りない様子で、これから自宅へ帰って飲もうとおっしゃる。(村上菊一郎「書画と植木」)

結局、清水町で飲み明かした村上菊一郎は、井伏さんに「送り状 遅きを許せよ、かしこ 井伏鱒二 村上夫人様」という、無断外泊の証明書を書いてもらったという。

この随筆は、村上菊一郎『マロニエの葉』(1967)に収録されている。

ちなみに、広島県出身の村上菊一郎と井伏鱒二は、中学と大学での同窓だった。

雑誌編集者として井伏さんと知り合った山口瞳は、「ヤァチくん」と呼ばれていた。

「あの寿司屋は、いい粉山葵を使っている」これがおかしくて、私などずいぶん使わせてもらったものだ。銀座の高級寿司屋で、「いい粉山葵だなあ。ホンモノそっくりだ」なんて言って、固い一方の職人を怒らせてしまうこともあった。(山口瞳「井伏先生の諧謔」)

井伏鱒二の諧謔は、「諧謔と見せて、単なる諧謔に終わらない」と、山口瞳は指摘している。

佐多稲子が書いているのは、新宿「くろがね」の思い出。

井伏さんは私たちを新宿の「くろがね」へ誘って、すき焼を御ちそうして下すった。(略)「くろがね」は私宅の近くの気軽なお店であって、井伏さんの御ひいきの小料理屋である。(佐多稲子「井伏鱒二さんのこと」)

「くろがね」は、庄野潤三の「夫婦の晩年シリーズ」の作品にも、頻繁に登場している。

「女主人たちのその優しい、おだやかにたっぷりした人柄が、井伏さんの御ひいきを私にもうなずかせて好もしい」と、佐多稲子は回想している。

最も井伏さんと飲んだだろう小沼丹も、お酒の話に触れていた。

僕は昭和十五年頃、初めて井伏さんのお供をして阿佐ヶ谷の飲みやをまわった。それから荻窪の飲みやにも行った。その頃の飲みや、或はおでんやで、今も残っているのは、僕の知る限りでは「おかめ」ぐらいなものだろう。(小沼丹「随筆井伏鱒二」)

「しかし、気の毒なことに、この店の主人のスエさんは一年ばかり前に病気でなくなった」とあるのも、小沼丹の文章らしい気がする。

小沼丹には、『清水町先生』という著作もある(「清水町先生」とは井伏鱒二のこと)。

「井伏さん」と呼ばれることが似合っていた井伏さん

ほとんど交流のなかった司馬遼太郎は、青山斎場の控え室で三度、井伏鱒二と一緒になったという。

三度とも、井伏さんがおられた。三度目には、井伏さんのほうがたまりかね、微妙に体をよじらせて、「あなたとは、いつもここで会いますね」と、いわれた。斎場の控え室でだけ会う男などというと、私も井伏文学の登場人物になったような気がしないでもない。(司馬遼太郎「井伏さんのこと」)

開高健の場合、安岡章太郎に連れられて、清水町の井伏邸を訪ねたのが始まりだった。

故阿部知二氏が、昔、銀座のバーで、微酔気分で、私の耳もとで同時代人としての感想を呟やいておられたことを書きそえておきたい。ぼくらのときにはね、天才が二人いたんだ。日本語の天才が。一人は川端康成、一人は井伏鱒二だよ。(開高健「天才が…」)

「井伏さんの作品はしばしば、うかつに批評すると、そいつがバカに見える」とあるのは、まさしく井伏文学論の神髄だろう。

阿佐ヶ谷会の会場担当として活躍した青柳瑞穂の井伏文学論もいい。

このウソのようなホント、ホントのようなウソのまざり合いを、私は井伏文学の中でもこよなく愛している。じっさいは、ウソもホントもあるわけではない。それは見かけだけのもの、あるのは「真実」だけだ。(青柳瑞穂「井伏鱒二の眼」)

井伏さんの作品にも、しばしば骨董の師匠として登場する青柳瑞穂らしい、審美眼だろう。

画家の新本燦根(にいもと・きらね)は、井伏さんにとって、絵の先生だった。

井伏さんの奥さんに、お逢いしたとき、奥さんは笑いながら「井伏は、日曜日になると、そわそわして、首を前に出してのめるように、画室へ出掛けるんですよ」と話されていた。其の井伏さんは、好物のいなりずし弁当を、時々持たされて、画室に来られる。(新本燦根「画室の井伏さん」)

「好物のいなりずし弁当を、時々持たされて」というところがいい。

まさに、井伏さんの横顔を見た、というような気になる。

最後に、本書の巻頭を飾っているのは、永井龍男だ。

この主人は、他人の邪魔になるようなことは決してしなかったが、そのかわり自分の喜びや悲しみについて、余計な口をきかれることも好まなかった。大げさなことは、すべて嫌いだった。(永井龍男「黒光りがしている大黒柱」)

古い民家の大黒柱に喩えて、永井龍男は「同時代の作家に、この人を持つことを、私は年来誇りとしている」と、井伏鱒二を讃えている。

最後の文豪と呼ばれた井伏鱒二の横顔をつかむにふさわしい本書だが、出てくる言葉は、いずれも「井伏さん」「井伏さん」ばかり。

「先生」と呼ばれることの似合わなかったことこそが、井伏鱒二という人間を、何よりも物語っているのではないだろうか。

河上徹太郎が言ったとおり、井伏さんのことは誰が書いてもおもしろい。

本当にそう思った。

書名:井伏さんの横顔

編者:河盛好蔵

発行:1993/09/20

出版社:彌生書房

(2026/03/03 01:19:35時点 楽天市場調べ-詳細)