渡辺水巴「妹」読了。

本作「妹」は、1948年(昭和23年)2月に青磁社から刊行された俳句随想集である。

作者(渡辺水巴)は、1946年(昭和21年)8月13日に他界している(65歳だった)。

日本の美を愛する兄と妹の暮らし

吉屋信子「底のぬけた柄杓─憂愁の俳人たち」で、渡辺つゆが紹介されている。

亡父とは兄妹別居の生活でもの足りなかった。その父に似て来た兄につゆは “父” を感じた。兄は彼女にとって恋人のようであり、精神上の良人のようであった。それがいまは “父” のようでもあった。(吉屋信子「つゆ女伝 渡辺つゆ」)

渡辺水巴の妹(渡辺つゆ)は、生涯を独身で通した。

著名な俳人(渡辺水巴)の身辺を世話する役目は、つゆにしかできない仕事であったから。

妹(つゆ)が、1941年(昭和16年)10月10日に58歳で病死した後、兄(水巴)は、妹を思う随想を執筆した。

「燈影礼賛」は辛うじて戦災を免れたが、「妹」は校了になったところで罹災消失してしまった。そして先生も昭和二十一年八月十三日湘南鵠沼の疎開先で亡くなられた。(佐野青陽人「妹」あとがき)

本書『妹』は、水巴の生前に出版できなかった文集『妹』と、戦中に少数部数が刊行されただけの『燈影礼賛』(1945)を併せて収録している。

「妹」の一遍は先に「曲水」へ「兄妹」と題して連載したものだが、この稿は未完のまま今日に及んでいる。いずれ次の文集「白魚」の中に書卸して差し加え、そして終了ということにするつもりである。(渡辺水巴「燈影礼賛」あとがき)

作者の死によって「次の文集『白魚』」の発行が果たされることはなかった。

師の死を悼んだ佐野青陽人の編集によって刊行された作品集が、本書『妹』である。

妹(渡辺つゆ)との暮らしは、『燈影礼賛』にも見える。

「おや、お露さん、浴衣を着たね」「ええ」「浴衣に更えた時は急に気分が軽くなって──風鈴屋でも来そうだな」(略)「今まであんまり燻ッてましたからネ」(渡辺水巴「続路地の家」)

随筆の中で、おつゆは、「明け暮れの家事に疲れている既に老年の妹」として紹介されている。

『燈影礼賛』には、俳人(渡辺水巴)の粋で優雅な生活が書き留められていて、なかには妹(おつゆ)の俳句も引用されている。

三月の雛祭につづいて四月に入るとすぐに仏生会である。それが今では大分廃れてしまったけれど、でもまだ昔ながらに「ありとしも思はぬ寺や花御堂 つゆ女」とかつて私の妹が作った句をそのままの懐かしい仏生会は、私の住んでいる麹町の四谷見附に近い心法寺でも年々行われている。(渡辺水巴「卯月の俳句」)

日常生活の中で、兄妹の会話は多い。

「ねえ兄さん──小野さんはよく思いきってお剪りになりましたこと」「できないこッたナ。──それに、庭前に一枝、水をあげるかどうか、御笑草までに。とだけ名刺に書いてあったが、この短文が心憎い」「鷹揚な、さっぱりしたお方ですのね」(渡辺水巴「塗桶の牡丹」)

日本の美を愛する観点においては、妻よりも妹と話が合ったのかもしれない。

と、まもなく妹が上って来た。「何か、御用ですの?」「ごらん……」常に下座敷でばかり働いていて二階へは殆ど上ることのない妹は、牡丹の前に少し進んで、「まあ──」膝の上に両手を重ねたまま、やや小首をかしげて、感歎した。「花の風情は云うまでもありませんけど、葉の色の好いッたら、位がありますのね」(渡辺水巴「塗桶の牡丹」)

こと芸術に関しては、妻との会話よりも、妹との会話の方が多かったらしい。

「絵の具なら緑青だよ」「ほんと」「だから、葉にも重みがあるだろ。金屏風の極彩色もんだ」「そのくせ、花も葉もみずみずしい柔かさで」「そこだよ、匂いやかなのは」「お父さんの牡丹の画が浮かんで来るじゃありませんか」(渡辺水巴「塗桶の牡丹」)

兄妹の父親は、花鳥画の大家(渡辺省亭)だった。

審美眼において、妻より妹を尊重していたのも、ある意味では当たり前だったかもしれない。

こうしたこの牡丹の特殊な艶麗さと気品とを純粋に観賞したいという心遣から、サッパリと気品を押さえている金無地の色紙の好みは妹ならわかる筈だのに、何とも云わなかったところを以て見ると、やッぱりどこか物足りなかったに違いない。妹において然りとすれば妻においては猶更である。しかしまた、さすがの妹にもわからないとなると、特に金無地の色紙を選んだ私の好みは、却って一層高く評価されていいような気持がしないでもない。(渡辺水巴「塗桶の牡丹」)

『燈影礼賛』は、芸術を愛する兄妹の暮らしを綴った、温もりあるスケッチとして読みたい。

妹(渡辺つゆ)に捧げる追悼文

家庭内の芸術仲間とも言える妹(おつゆ)が倒れたのは、朝顔の季節だった。

かりそめに初子の布団を敷いて横になったまま二三日して胃痙攣を起し、後ち二日して直腸癌の疑いがあると云われ、さらに二日して明らかにそれも重態な腹膜炎であると診断された妹は、またたくまにゲッソリと痩せ衰えてしまった。(渡辺水巴「朝顔」)

空襲で焼けた『妹』は、亡き妹(おつゆ)に捧げる追悼文集である。

喘ぎ喘ぎ柱や壁へ掴まって厠へ行くことさえ遂に困難になってからの妹は、子供達が常に世話になっている近所のN医師から胃痙攣の際に注射を受けた。それからずっとN医師の厄介いなっている。(渡辺水巴「朝顔」)

発症して以降のおつゆの病状は、急激に悪化していったらしい。

そこで、がッくり崩れている束ね髪の、ほつれた毛筋を掻き上げた妹は少しあらたまった調子で、「兄さん──いろいろ御迷惑をかけて、すみません──」とそれだけ云うと息が切れて目を伏せた。私は何とも応えられなかった。(渡辺水巴「朝顔」)

当時、病気に関する告知はなかったから、おつゆ本人は、自分の病気のことを知らなかったかもしれない。

「少し、いいようだね」「ええ、あしたは、御飯を、戴きたいと思ってますの」と眼をあいて、息を切らしながら応えた。私は「とんでもない」と云おうとしたが、恐ろしい直腸癌の疑いのあることも、かなり重態な腹膜炎であることも、一切妹は知らないのであるから、明日にも良くなるように思っているその言葉のいじらしさに唯うなずいて顔をそらした。(渡辺水巴「朝顔」)

十五夜の季節、妹(おつゆ)は既に入院治療を受けていた。

「いよいよ満月が出たナ」そう思った。(略)その方向の日本医科大学病院の四階のベットに一人寝ながら空へ瞳を移しているらしい妹の姿が浮かんでくる。(渡辺水巴「十五夜」)

兄(水巴)は、妹(おつゆ)の死を看取ることができなかった。

臥床の後ち一ト月程たつと「兄さんも、どうか、からだをお大事に──」と云ったまま、秋雨の降りかかる担架で寝台車に運ばれると、日本医科大学病院へ送られてしまった。その後、仕事に追われ通しのためつい見舞いを遅らしているうち、私は突然激しい衂血に絶対安静を宣告された。で、入院の時別れたぎりの妹は、病院のベットに一ト月近くを過ごすと、私の前へ亡骸になって帰って来たのであった。(渡辺水巴「通夜」)

あるいは、兄(水巴)には、妹(おつゆ)の死を看取るだけの覚悟がなかったのかもしれない。

「妹が死ぬ」という完璧な現実を、受け容れることができなかったのだ。

黒いリボンが結んである額縁の中に引伸した写真はまだ四十代らしい頃の妹であるが、銀杏返しの髪をうつむけて、ひそかに袖口で瞼を拭ったかもしれない……。まるで生前の好みからととのえでもしたような竹籠の秋草と笹巻鮨……。唯もうそれだけで、妹には申分のない、すッきりとした通夜であった。(渡辺水巴「通夜」)

本作『妹』には、渡辺つゆの俳句が、渡辺水巴の選により多数収録されている。

最も若い時代のものとしては、おつゆ(30歳)のときの作品がある。

抜糸をつなぐもうれし春の雨 つゆ

母の没後、つゆは家事の一切を担って、一生涯を独身で過ごした。

縁に出て柳見てゐる女かな つゆ

「柳を見ている女」は、この先も結婚することがなかった、31歳のつゆである。

意中の人(花酔)に関わる句もある。

花酔様のお店にて婚礼用の注文に水引を掛くるなど忙しく徹夜す

大戸卸さず灯にゆるぎなき落花かな つゆ

花酔の父は、淀橋際にある砂糖卸商大和屋の主人で、鰹節も商っていた。

つゆは、花酔の依頼に応じて、婚礼用の鰹節を用意する作業を手伝っていたらしい。

渡辺つゆの短冊が売買されたこともあったらしい。

たまたまに髪を結ひけり秋の風 つゆ

高知で売物に出た何人かの一括した短冊の中に此の「秋の風」の句が交じっていたので、これは水巴の妹の筆跡だとも何んとも云わずに買ってしまった。と先達上京した沐冠人君の話であった。(渡辺水巴「妹」)

「たまたまに髪を結ひけり秋の風」は、1923年(大正12年)の作品で、この秋(9月1日)に関東大震災があった。

妹(つゆ)の句を引用しながら、兄(水巴)による妹の回想がある。

母を喪い父を葬って、独身の兄一人の為に家事一切を取扱っていた妹は、至って責任感の強い内気な女であった。従って三度々々の食事の献立だけでも、気むずかしい兄のために、日々の苦労は一通りではなかったに違いない。(渡辺水巴「妹」)

そんなおつゆの好物が、通夜の霊前にも捧げられた笹巻鮨である。

圧し鮨の笹の青さや春の雪 つゆ

小包を開らくと、神戸の「紀の松鮨」であった。そこで、新らしい鮨桶の蓋を妹に除かせたら、真ッ青な濡れ色の笹に覆われて、楕円形の雀鮨(小鯛の姿鮨)が幾つも詰まっていた。(略)この紀の松鮨は、私が賞美したのを忘れずにいて、高知への帰りに山地羽村君が送ってくれたのである。(渡辺水巴「妹」)

1942年(昭和17年)に書かれた文章だが「アノ特殊な風味の紀の松鮨の店もたたんでしまったそうである」とある。

「圧し鮨の笹の青さや春の雪」は、つゆ女の句の中で、最も好きな作品。

もっとも、渡辺つゆ女は、きちんと俳句を勉強したわけではなかった。

妹は俳句の作家として勉強したのではない。従ってその句はすべて折りにふれての作のみであった。そして大正十二年以後は殆ど作っていないようにおもう。(渡辺水巴「妹」)

高名の俳人(渡辺水巴)の妹として、つゆも俳句をたしなんでいたのだろう。

句集を残すことはなかったが、兄の文集の中で、つゆの句は残された。

そこには、自己犠牲の精神で兄に尽くした妹に対する、兄の祈りがある。

つゆ女忌の蔬菜にまじる石榴かな 渡辺水巴

妹(つゆ)の死を、兄(水巴)は俳句で悼んだ。

此の繊き月満たさぬまやつゆ女の忌 渡辺水巴

悲しいかな、亡きつゆを詠んだ句には、いいものが多い。

俗名を呼びて留守居や秋の暮 渡辺水巴

その兄も、戦後まもなく、1946年(昭和21年)に他界した。

妹のいない時代を太平洋戦争下で過ごし、終戦とともに俳人は逝ったのだ。

風呂を召せと去りゆく人や藤の影 つゆ

渡辺つゆには、寂しい句が多い(「淋しさに馴れて落花の夕惜む」)。

どこにもたどり着くことがなかった境遇のはかなさが、その俳句にはある(「ものいはでで暮るゝ日もあり水中花」)。

生涯を兄に尽くし、太平洋戦争が始まる直前に亡くなった、つゆもまた、明治の女だった。

なお、本書『妹』には、吉屋信子『底のぬけた柄杓─憂愁の俳人たち』にも登場している不遇の俳人(岡本松濱)についての文章もある。

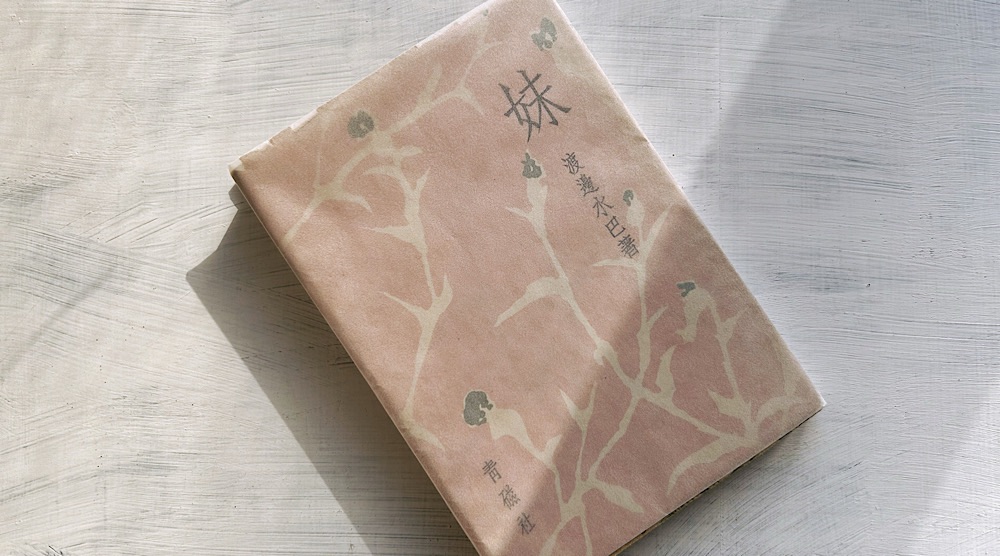

書名:妹

著者:渡辺水巴

発行:1948/02/15

出版社:青磁社