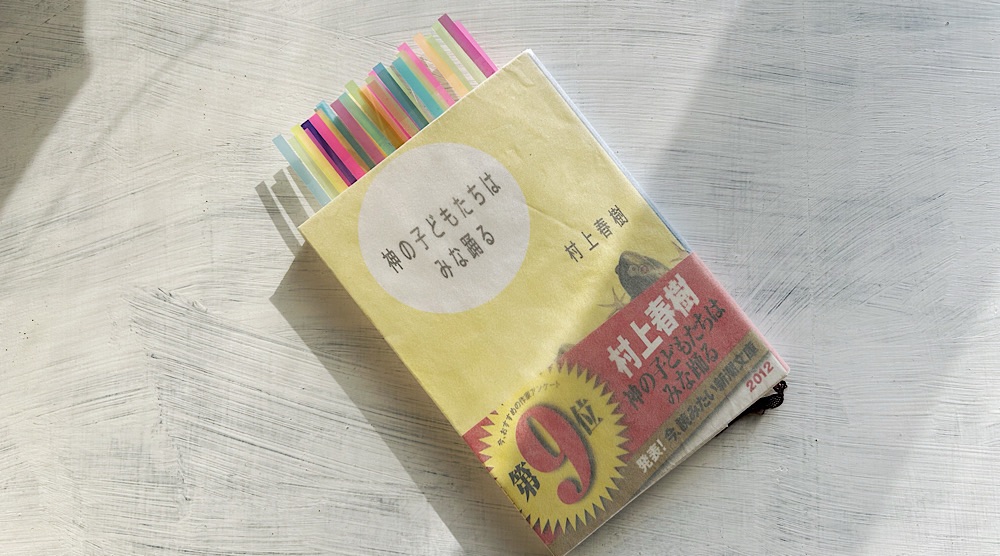

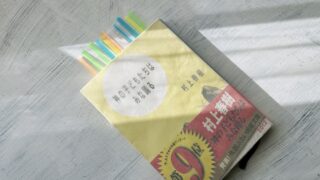

村上春樹『神の子どもたちはみな踊る』読了。

本作『神の子どもたちはみな踊る』は、2000年(平成12年)2月に新潮社から刊行された短篇小説集である。

この年、著者は51歳だった。

収録作品及び初出は、次のとおり(1999年8月~12月『新潮』に「地震のあとで」連作シリーズとして発表された)。

「UFOが釧路に降りる」

・1999年(平成11年)8月『新潮』

・2025年(令和7年)4月、NHKドラマ『地震のあとで』原作小説。

「アイロンのある風景」

・1999年(平成11年)9月『新潮』

・2025年(令和7年)4月、NHKドラマ『地震のあとで』原作小説。

「神の子どもたちはみな踊る」

・1999年(平成11年)10月『新潮』

・2025年(令和7年)4月、NHKドラマ『地震のあとで』原作小説。

「タイランド」

・1999年(平成11年)11月『新潮』

「かえるくん、東京を救う」

・1999年(平成11年)12月『新潮』

・2025年(令和7年)4月、NHKドラマ『地震のあとで』原作小説。

「蜂蜜パイ」

・書下ろし

一部の作品は、2025年(令和7年)4月放送のNHKドラマ『地震のあとで』の原作小説となっている。

特別な場所で、特別な誰かに出会う

本作『神の子どもたちはみな踊る』は、「地震のあとで」のタイトルで発表された連作短篇小説を収録した作品集である。

作品は発表順に並べられていて、最後に、書下ろし短篇「蜂蜜パイ」が加えられている。

ひとつひとつが独立した短篇小説だが、「UFOが釧路に降りる」から「蜂蜜パイ」までを通して読んだときに、見えてくる世界がある(それが連作短篇だ)。

基本的に、ほとんどの物語は、喪失感なり心の重荷なりを抱えた主人公が、特別な場所で、特別な誰かに出会うといった構図がベースになっている。

最も遠くの場所へ移動するのは「タイランド」だ。

かつての結婚生活でトラウマを負った中年女性(さつき)は、元夫に対する強い憎しみを抱いて生きている。

「あなたの身体の中には石が入っていると彼女は言っています。白くて堅い石です。大きさは子どもの握りこぶしくらい。それがどこから来たのか、彼女にはわかりません」「石?」とさつきは言った。(村上春樹「タイランド」)

主人公の体内に「石」があることを指摘したのは、タイランドに住む謎の老婆だ。

そもそも、さつきと謎の老婆を引き合わせた初老のガイド兼運転手(ニミット)が、現世界と異世界とをつなぐ役割を果たしている。

「UFOが釧路に降りる」では、嫁に逃げられた失意の中年男性(小村)が、旅先の釧路市で若い女性(シマオさん)と出会う。

「ねえ、どう、遠くまで来たっていう実感が少しはわいてきた?」「ずいぶん遠くに来たような気がする」と小村は正直に言った。(村上春樹「UFOが釧路に降りる」)

主人公が運んだ「小さな箱」は、さつき(「タイランド」)の体内にあった「石」と、同じようなものだったかもしれない。

勃起が不十分だったため、主人公(小村)とセックスできなかったシマオさんは、主人公の不幸な未来を予言する(「でも、まだ始まったばかりなのよ」と彼女は言った。)

所沢から茨城県まで移動したのは、当時、高校三年生だった女性(順子)だ。

家庭にも学校にも居場所を見つけられなかった彼女は、「心の隙間」を抱えたままで、海辺の街へと流れつく。

「ねえ、三宅さん」「なんや?」「私ってからっぽなんだよ」(村上春樹「アイロンのある風景」)

順子の「からっぽ」を可視化したものは、三宅さんのあやつる「焚き火」だ。

主人公(順子)は、ジャック・ロンドン「焚き火(火をおこす)」を引用しながら、焚き火の向こう側にあるものについて考えている。

彼は翌日仲間たちが彼の死体を発見するところを想像した。突然、自分もその中にいて、仲間と一緒に自分の死体を探して通り道をやってくる。(略)それから彼は眠りに落ちたが、今まで味わったことのないほど心地よく満ち足りた眠りだった。(ジャック・ロンドン「火をおこす」平石遺樹・訳)

タイランドの謎の老婆と同じように、神秘的な役割を果たす中年男性(三宅さん)も、また、自ら「心の隙間」を抱える「損なわれた登場人物」だった。

「石」「小さな箱」と並んで、ここでは「アイロン」が象徴的なアイテムとなっている。

「神の子どもたちはみな踊る」は、実の父親と思しき「耳たぶのかけた男」を発見した青年(善也)が、霞が関から千葉県との県境あたりまで移動したところで、ファンタジックな野球場に迷いこむ。

僕が追い回していたのはたぶん、僕自身が抱えている暗闇の尻尾のようなものだったんだ。僕はたまたまそれを目にして、追跡し、すがりつき、そして最後にはより深い暗闇の中に放ったのだ。(村上春樹「神の子どもたちはみな踊る」)

野球グラウンドは、まだ宗教を棄てていなかった少年時代の彼が、「うまく外野フライがとれるようにしてください」と祈った「聖地」である。

熱心な信者である母親との不健康な関係に疲弊した善也は、自分自身の「暗闇の尻尾」を追いかけ、少年時代の「聖地」へとたどりついたのだ。

彼はやがてその森を通り抜けていくことになるだろう。でも恐怖はなかった。だってそれは僕自身の中にある森なのだ。僕自身をかたちづくっている森なのだ。僕自身が抱えている獣なのだ。(村上春樹「神の子どもたちはみな踊る」)

主人公の自我を深く掘り下げていく、このあたりの描写は、谷崎潤一郎文学賞を受賞した名作長編『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(1985)を思い出させるかもしれない。

野球場で踊った彼は、自分自身の「暗闇」から解放される。(「神様、と善也は口に出して言った」)。

踊る彼を見ていた「誰かの視野」は、もちろん、彼自身の視野だ(もう一人の自分)。

特別の移動なく、自分の部屋そのものが特別な場所として機能するのは「かえるくん、東京を救う」。

この物語では、人語を解する巨大なカエル(かえるくん)の登場によって、主人公である中年男性(片桐、40歳)自身の部屋が、特別な場所と化してしまう。

「片桐さん」とかえるくんは神妙な声で言った。「あなたのような人にしか東京は救えないのです。そしてあなたのような人のためにぼくは東京を救おうとしているのです」(村上春樹「かえるくん、東京を救う」)

主人公(片桐)も、また、出世を望めないサラリーマンという「心の隙間」を抱えた男性だった。

「かえるくん、東京を救う」も、「神の子どもたちはみな踊る」と同じように、傷付いた主人公の心の奥底深くへと降りていく物語と言っていい。

あるいは、片桐の働く新宿そのもの(片桐が暮らす東京そのもの)が、特別な場所と化していたのかもしれない。

文芸誌『新潮』に発表された、これらの連作短篇をまとめているのが、唯一の書下ろし作品「蜂蜜パイ」である。

本書に収録された作品が、いずれも同じようなモチーフを用いていることを、「蜂蜜パイ」は示唆している。

あるいは、作者(村上春樹)は、意図的に、作品の中で「言い訳」(あるいは解説)をしているのではないだろうか。

編集者は彼に、長篇小説を書いてみてはどうかと勧めた。短篇小説ばかり書きつづけていると、どうしても似たマテリアルの繰り返しになるし、小説世界もそれにあわせて痩せていく。(村上春樹「蜂蜜パイ」)

このあたりの文章は、短篇小説を得意としたJ.D.サリンジャーに対する指摘を思わせる。

代表作『キャッチャー・イン・ザ・ライ』もかたちとしてはいちおう長編小説にはなっていますが、よく読み込んでいくと、正確な意味での長編小説とは言えないような気がだんだんしてくる。ひとつのヴォイスによるものごとのさまざまな「言い換え」を、時間順に、並列的にならべているだけではないのかと。(村上春樹「短編小説はどんな風に書けばいいのか」)

本作『神の子どもたちはみな踊る』は連作短編集だから、同じようなモチーフを扱っていたとしても、もちろん、不都合なことは何もない。

むしろ、ひとつのモチーフを、様々な形で物語化することに、連作短編集としての意味がある。

でもどうあがいても、僕はカーヴァーみたいな短編小説のスペシャリストにはなれないですね。というのは、短編を続けて書いていると、どうしてもいくつかのパターンができちゃうんです。たとえば三つか四つの自分なりのパターンができて、それを順番に使って書いていくしかない、みたいなことになってしまいます。(村上春樹「せっかくこうして作家になれたんだもの」)

ひとつの連作短編集を読みこんでいくと、そこにあるパターンが少しずつ見えてくる。

あるいは、それは、完成された方程式のようなものだったかもしれない。

連作短編集のような作品は、ひとつひとつの作品を独立した作品として読むよりも、ひとつのまとまりとして読みこんだ方が、そこに組みこまれた方程式を読み解きやすい。

「地震のおじさん」と沙羅は言った。「地震のおじさんがやってきて、さらを起こして、ママに言いなさいって言ったの。みんなのために箱のふたを開けて待っているからって。そう言えばわかるって」(村上春樹「蜂蜜パイ」)

沙羅が恐れる「小さな箱」の蓋を開いたものは、「神戸の地震のニュース」である。

一月十七日の午前五時四十六分に巨大な地震が何の前触れもなく神戸とその近辺の都市を襲った。それが最初の悪夢だった。寒い朝で、日の出にはまだ間があり、大多数の人々は温かい布団にくるまってぐっすりと眠っていた。人々は崩れ落ちたコンクリートに押しつぶされ、家屋の生き埋めになり、火事の炎に焼かれた。六千四百人を超える人々が命を失った。(村上春樹「東京の地下のブラック・マジック」)

そして、「神戸の地震のニュース」は、世界各地で、多くの日本人が抱えている「小さな箱」の蓋を開いてしまった。

それが、つまり、本作『神の子どもたちはみな踊る』に描かれた作品群の、物語世界だったのだ。

もともと、村上春樹は、人の心の奥底に潜む暗闇を描くことが得意な作家だった。

僕が個人的に興味を持っているのは、人間が自分の内側に抱えて生きているある種の暗闇のようなものです。その暗闇の中ではいろんなことが、あらゆることが、起こります。僕はそれらのものごとをしっかりと観察し、物語というかたちで、そのままリアルに描きたいのです。(村上春樹「お金で買うことのできるもっとも素晴らしいもの」)

震災は、「人間が自分の内側に抱えて生きているある種の暗闇のようなもの」を開いてしまった。

そして、溢れ出した暗闇の中で、人々が生きなければならないのが「地震のあとで」という時代だった。

一九九五年の一月と三月に起こった阪神大震災と地下鉄サリン事件は、日本の戦後の歴史を画する、きわめて重い意味を持つ二つの悲劇であった。(村上春樹「目じるしのない悪夢」/『アンダーグラウンド』所収)

阪神・淡路大震災、オウム真理教による地下鉄サリン事件、東日本大震災、新型コロナウイルス。

我々は、今も試された時代を生きているのかもしれない。

震災後の不安な社会情勢を予言する物語

文芸誌『新潮』発表時、この連作短篇小説のシリーズ名は「地震のあとで」だった。

「地震」とは、1995年(平成7年)1月17日に発生した「阪神・淡路大震災」のことである。

「阪神・淡路大震災」が人々の心に与えた影響を、作者(村上春樹)は、連作短篇という形で戯画化してみせた。

NHKドラマ『地震のあとで』は、震災30年の節目に、村上春樹の小説をドラマ化するものだ。

小説の巻頭には、ジャン=リュック・ゴダール『気狂いピエロ』と、ドストエフスキー『悪霊』の一節が、エピグラフとして引用されている。

とりわけ、『悪霊』の引用部分は象徴的だ。

「リーザ、きのうはいったい何があったんだろう?」「あったことがあったのよ」「それはひどい。それは残酷だ!」(ドストエフスキー『悪霊』江川卓・訳)

『悪霊』第3部「第3章 愛の終わり」は、「生きる悪霊」とも呼ぶべき青年(スタヴローギン)が、最愛の女性(リーザ)の愛を失う場面を描いている。

破局の原因は、悪霊・スタヴローギンが、多くの女性を不幸のどん底に突き落としてきた「既婚者」だったことだ(不幸な隠し妻がいた)。

ちなみに、亀山郁夫の訳(光文社古典新訳文庫)では、次のようになっている。

「リーザ! 昨日、いったいどういうことがあったんだろう?」「あったことがあっただけ」「そんな、ばかな! なんて残酷な言い方をするんです!」(ドストエフスキー『悪霊』亀山郁夫・訳)

ドストエフスキーの引用が伝えているのは「あったことがあったのよ」という言葉に込められた、取り返しのつかない出来事に対する絶望である。

本作『神の子どもたちはみな踊る』において、絶望とは、もちろん、「阪神・淡路大震災」だった。

五日のあいだ彼女は、すべての時間をテレビの前で過ごした。銀行や病院のビルが崩れ、商店街が炎に焼かれ、鉄道や高速道路が切断された風景を、ただ黙ってにらんでいた。(村上春樹「UFOが釧路に降りる」)

震災を伝えるニュースに没頭する妻の気持ちに共感できない主人公(小村)から、妻は黙って離れていく(「あなたとの生活は、空気のかたまりと一緒に暮らしているみたいでした」)。

小さな箱を釧路まで運んで、初対面の若い女性(シマオさん)とラブホテルで裸で抱き合ったときに初めて、主人公は、妻の気持ちに共感できるようになる。

でも実を言えば、小村の頭の中にあったのは地震の光景だった。それがスライドの映写会みたいに、ひとつ浮かんでは、ひとつ消えていく。ひとつ浮かんでは、ひとつ消えていく。高速道路、炎、煙、瓦礫の山、道路のひび。彼はその無音のイメージの連続をどうしても断ち切ることができなかった。(村上春樹「UFOが釧路に降りる」)

震災は、妻の「心の隙間」を開いた。

そして、彼もまた、小さな箱を運んで釧路を訪れることで、妻が抱え込んでいた「心の隙間」を垣間見たのだ(そして、勃起できなかった)。

所沢からやって来た家出少女(順子)は、震災で「心の隙間」を開いた中年男性(三宅さん)を見て、自分自身の「心の隙間」を開いていく(「いいよ、死んでも」)。

「子どももいるの?」「ああ、いる。二人もいる」「神戸にいるんだね」「あそこに家があるからな。たぶんまだそこに住んどるやろな」「神戸のなんていうところ?」「東灘区」(村上春樹「アイロンのある風景」)

「一緒に死のう」とささやいた三宅さんの言葉にうなずいた順子は、明らかに、死と生の境界線をさまよっているが、三宅さんが順子を死の世界へと運ぶことはない(「心配するな。焚き火が消えたら、寒くなっていやでも目は覚める」)。

「神の子どもたちはみな踊る」の主人公(善也)の母親は、カルト宗教の熱心な信者で、被災地のボランティア活動に没頭している。

母親とほかの信者さんたちは、大阪にある教団の施設に泊まりこんでいるはずだ。彼らは毎朝リュックに生活物資を詰め込み、電車で行けるところまで行き、あとは瓦礫に埋もれた国道を神戸まで歩いた。(村上春樹「神の子どもたちはみな踊る」)

震災は、善也の中に埋もれている小さな箱(幼少期のトラウマ)の蓋を開いた。

母親の活動する「その場所は自分からも(略)何光年も遠く離れたところにあるように善也には感じられた」とあるが、実際に「その場所」は、善也自身の中にある。

「タイランド」へ旅行中のさつきも、「阪神・淡路大震災」によって、小さな箱の蓋を開いてしまった。

その男が神戸に住んでいることを彼女は知っていた。(略)地震のすぐあとでさつきは彼の自宅に電話をかけてみたが、もちろん電話は繋がらなかった。家がぺしゃんこにつぶれていればいいのにと彼女は思った。(村上春樹「タイランド」)

さつきが夢に見た「うさぎ」は、さつき自身の深層心理を投影したものとして読むことができる(「彼女はその何かの姿を、暗闇の中にほのかに認めることができた」)。

彼女が暗闇の中に見つけた「何かの姿」は、野球グラウンドで踊る善也を見ていた「誰かの視野」と、同じものだったかもしれない。

「かえるくん、東京を救う」の主人公(東京安全信用金庫新宿支店融資管理係係長補佐の片桐)は、震災によって自分の中の「小さな箱」(みみずくん)の蓋を開き、善良な分身たる「かえるくん」を生み出した。

「高速道路の崩壊、地下鉄の崩落、高架電車の転落、タンクローリーの爆発。ビルが瓦礫の山になり、人々を押しつぶします」(村上春樹「かえるくん、東京を救う」)

片桐(かえるくん)が戦う相手は、地震への恐怖心であり、震災後の不安定な社会情勢である。

この連作短篇において、阪神・淡路大震災は重要なモチーフだが、それは、あくまでトリガーとして機能しているにすぎない。

この本が描いているのは、地震そのものではなくて、あの災厄がさまざまな人物の生活に与えた結果や反響です。(村上春樹「書くことは、ちょうど、目覚めながら夢見るようなもの」)

重要なポイントは、震災によって、多くの人たちの心に隠れていた「小さな箱」の蓋が開けられてしまった、ということだ。

だから、本作『神の子どもたちはみな踊る』は、震災後の不安な社会情勢を予言する物語として読むことができる。

カーヴァーがやったのは、自分の独自のシステムを用いて、世界や状況の相を切り取り、それを小説というかたちに再構築していくことだったと思います。もちろんそれはあらゆる作家が、多かれ少なかれ試みていることなんですけどね。(村上春樹「せっかくこうして作家になれたんだもの」)

1995年(平成7年)1月に阪神・淡路大震災が発生し、同じ年の3月、オウム真理教による地下鉄サリン事件が発生した。

本作『神の子どもたちはみな踊る』の舞台は、いずれも、1995年(平成7年)2月である(「先月の神戸の大地震ではたくさんの人が亡くなりました」)。

不安な社会情勢下にテロが発生する構図は、いかにも、ドストエフスキー『悪霊』を思い出させる(「ぜんぶ放火だ! 燃えているものがあれば、そいつはニヒリズムだ!」)。

この不吉な連作小説に希望を与えているのは、書下ろしとして追加された「蜂蜜パイ」だ。

これまでとは違う小説を書こう、と淳平は思う。夜が明けてあたりが明るくなり、その光の中で愛する人々をしっかりと抱きしめることを、誰かが夢見て待ちわびているような、そんな小説を。(村上春樹「蜂蜜パイ」)

「UFOが釧路に降りる」から順番に作品を読んできたとき、「蜂蜜パイ」のラストシーンは、胸にじんとくるものがある。

「これまでとは違う小説を書こう」とあるのは、作者から読者へのメッセージだ。

震災によって「小さな箱」の蓋は開けられてしまったけれど、人は、愛し合うことで、この危機から脱することができるのだ(「相手が誰であろうと、わけのわからない箱に入れさせたりはしない」)。

親友同士として幸福に暮らす熊(まさきち・とんきち)の物語は、不安な社会を生きるすべての人々の、明るい未来予想図として読むことができる(ある意味で希望的観測だったとしても)。

地震の話題が出ると、口をつぐんだ。それは遥か昔に葬り去った過去からの響きだった。(村上春樹「蜂蜜パイ」)

主人公の中年作家(淳平)も、また、長い時間をかけて培ってきた「心の暗闇」を抱えており、震災によって「小さな箱」を開かれた登場人物の一人だった(若い男女の間の報われない恋愛小説ばかり書いている)。

「これまでとは違う小説を書こう」という淳平の決意は、本書『神の子どもたちはみな踊る』そのものの決意であると言ってもいい。

温かい希望が、そこにはある。

しかし、この温かい希望は、「蜂蜜パイ」ひとつだけを読むより、「UFOが釧路に降りる」から順番に、全部の物語を読み通してきたときの方が、ずっと温かくて、ずっと優しい。

『神の子どもたちはみな踊る』は、作品集全体でひとつの作品だと考える理由が、ここにある。

完成されたコンセプト・アルバムは、一曲を欠くだけで、コンセプト・アルバムとしてのアイデンティティを失ってしまう。

本作『神の子どもたちはみな踊る』は、優れたコンセプト・アルバムだったのだ。

そのためには心の底では地震さえをも望んだ。ある意味では、あの地震を引き起こしたのは私だったのだ。(村上春樹「タイランド」)

地震は、阪神・淡路大震災だけとは限らない。

そして、誰もが「あの地震を引き起こしたのは私だったのだ」と気づくときが来るかもしれない。

この本の中で僕が描きたかったのは、地震の余波(アフターマス)です。地震そのものではない。人々は世界中でつらい状況に置かれています。神戸だけではない。同じようなことがこの国中で、あるいは世界中で起こっているのです。(村上春樹「夢の中から責任は始まる」)

それは、1990年代という不安な時代だった。

そして、90年代の混沌とした社会不安は、今もなお解消したとは言えないだろう。

なぜなら、混沌とした時代に、社会不安は、次から次へと連鎖していくからだ。

1995年の阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件、2011年3月11日の東日本大震災、そしてコロナ禍を経た今。世界が姿を変えてしまった“地震のあと”の30年という時を描き、これらの悪夢とも言える負の連鎖の先に回復を祈るドラマを目指します。(NHK公式サイトより)

NHKドラマ『地震のあとで』が、今、制作される意味は、おそらくここにある。

そのとき順子は、焚き火の炎を見ていて、そこに何かをふと感じることになった。何か深いものだった。(村上春樹「アイロンのある風景」)

NHKドラマ『地震のあとで』は、現代人にとっての「焚き火」となるのだろうか。

書名:神の子どもたちはみな踊る

著者:村上春樹

発行:2002/03/01

出版社:新潮文庫