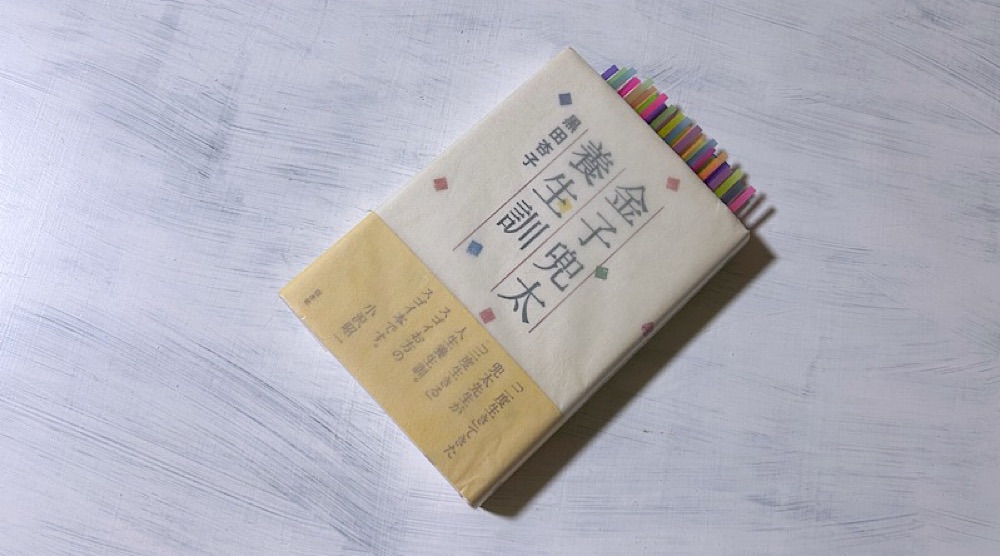

黒田杏子『金子兜太養生訓』読了。

本作『金子兜太養生訓』は、2005年(平成17年)10月に刊行されたインタビュー集である。

この年、金子兜太は86歳だった。

「長生きすること」が人生の目標だった

金子兜太は、2018年(平成30年)2月20日、98歳で亡くなった。

大往生である。

俳人・金子兜太にとって「長生きすること」は、生きる上での目標だったという。

私もいよいよ年をとってきたか。じゃ、ここでどうかと思ったとき、生きるだけが取り柄だから、がんばって生きよう。長生きを私の人生の目標にしよう。そのためにはあらゆる手段を講じて、自分を長生きさせよう。こう思った。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

本作『金子兜太養生訓』には、長生きすることを人生の目標とした金子兜太の、長生きするための秘訣がインタビュー形式で収録されている。

と言っても、それは健康法の紹介などではない。

ここに収録されているのは、金子兜太の俳句と生き方、つまりライフスタイルである。

私は現在、長寿への意思というものをはっきりもって生きております。どうもね、ただ成り行きに任せていたのでは長生きはむずかしいのではないかと思います。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

金子兜太の生き方は「スローライフ」である(ゼロ年代に流行していた)。

私は走らないんです。急がないということです。(略)食事も急がない。行動のすべてを急がない。だから、遅刻は平気でやります。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

周りに流されることなく、常に自分のペースで歩き続けた(「オレの健康が大事だからガマンしてくれ」って言えますね)。

食事はゆっくり食べます。ほかの連中はさっさと食べてますね。私は「そんなことじゃダメだ」と文句を言って、自分は意識的に遅く、一時間くらいかけて食べています。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

「急がなくても大丈夫」というメンタルが、すべての根底にある。

なに、遅刻したってかまわない。遅刻もまた冗談の材料です。いま、そういう余裕ができているということが、自分にとっては得意です。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

急ぐ必要がないように、準備は欠かさなかった。

意外に思われるかもしれませんが、私の人生、出たとこ勝負ということはまったくないな。たとえばどこかに行ってしゃべるようなとき、それまでにしっかり準備をします。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

それは、日常生活の上でも同じことだ。

かかりつけの医者、かかりつけの床屋がいること、いわば一種の主治医的な存在だが、それは重要ですね。安心感があるというか、いつも決まったとおりにやってくれるから、気煩いがない。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

かかりつけの医者と床屋の話は、インタビューの中で何度も繰り返されている。

それは、いざとなったときに慌てないための、金子兜太流の準備だったのだろう。

私の場合はいつも不思議にストレスがないんだよ。これがおかしいね、われながら。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

立禅では死んだ仲間たちの名前を読み上げた。

ここまで生きてくると、いろいろな友人知人が死んでいきますね。その名前だけでもいま、私は百二、三十暗記している。つい最近死んだものも入れています。読み上げる死者の名前の順序も決まっています。それをずーっとくり返す。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

あるいは、金子兜太の中には、常に「死(に対する意識)」が存在していたのかもしれない。

そんな金子兜太を生き方を支えたもの、それが俳句だった。

私はいま、俳句にほんとうに親しめば長寿につながると思いますね。有季定型だ、ハチの頭だとお念仏でつながっておったのではどうにもしようがないが、体でつながれば間違いなく長寿につながると思います。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

金子兜太は、頭で考えることではなく、体で感じることを重視した。

一見、競争社会にみえるけれど、本質的に俳句の世界は競争社会じゃないですね。競争になんかならない。その点もよかったし、俳句のおかげでのびのび生きられるということも感じます。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

尊敬する俳人は小林一茶である。

彼の言う荒凡夫──それが私にとっては大きな座右の銘です。自由な平凡な男という意味です。(略)自分のありのままで生きていく。ただ、人には迷惑はかけない。ここに自由というものがあると思う。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

「荒凡夫」は、金子兜太という生き方の礎となっている。

荒凡夫で生きる、長生きすることだけしか私の能はないと割り切っているのです。長生きをしたいのではなくて、私の生存している価値は長生きをするということだけだ。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

荒凡夫とは、他人に迷惑をかけない自由のことである。

生きられるところまで生きる。ただし、条件として人に迷惑をかける状態になったらやめる。元気で長生きをする。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

自由に生きるとは、つまり、自然体であるということだった。

五十代くらいで自分を老人っぽく見せるのがダンディだと思っているような人もいますなあ。わが芭蕉がそうだ。あの人、五十で死んでいる。自分から翁だなんて言って、年寄りっぽくして。あれでは長生きしませんよ。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

自由ではない人、自然体ではない人を信じなかった。

だから私は偉ぶっている人が嫌いです。そういう人は何か無理をしているから、結果的に長生きしないと思う。体で生きていない。頭で生きているのです。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

漂泊する精神を大切にした。

どうも私は漂泊者の系譜にいるようだ。「定住漂泊」とは、われながらいいことばだと思っているんです。あれは私の造語としては傑作ですよ。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

だから、中途半端な漂泊者には厳しかった。

山頭火があんなに放浪しなければならなかったのは、頭で書いていたからです。彼は一茶の様に商売としての俳句を書くというように、バカになって割り切ることができなかった。(略)山頭火がほんとうにアニミズムに目覚めるのは死の直前です。「春の山からころころ石ころ」で死んでしまった。あれがあの人の不幸じゃないですか。結局、中途半端なインテリだったんだ。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

尾崎放哉に対する評価も厳しかった。

私はね、尾崎放哉は好きじゃない。だいいち、放浪者といったって、たった三年だけですからね。それまでは普通のサラリーマンです。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

俳句の中から人生を読み解くことができる。

それが、俳人というものだったのかもしれない。

人生は、自身の作品の中からも読み解くことができた。

俳句から人生を読み解く

本作『金子兜太養生訓』では、俳句作品に従いながら、金子兜太の人生を読み解いている。

最初の句集『少年』(1959)からは、ふたつの俳句を挙げた。

蛾のまなこ赤光なれば海を恋う

水脈の果炎天の墓碑を置きて去る

『少年』が好評を得て(「現代俳句協会賞」受賞)、朝日新聞阪神版の俳壇選者になったとき、会社(日本銀行)からの圧力を受けた。

私は朝日新聞阪神版の選者になったとき、支店長から呼びつけられて、「お前、覚悟はできているか」と言われたのを覚えています。「日銀での昇進はノーになるぞ。それでもやるか」ということです。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

1961年(昭和35年)には『金子兜太句集』(風発行所)が出た。

この『金子兜太句集』から一句といわれれば「銀行員等朝より蛍光す烏賊のごとく」でしょうか。私はそれほど好きじゃないけれど、世間的には有名です。私は「湾曲し火傷し爆心地のマラソン」が好きです。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

長崎を詠んだ「湾曲し火傷し爆心地のマラソン」は、原爆俳句を代表する作品となっている。

ここでは、他にも数句が並べられている。

朝はじまる海へ突込む鷗の死

人生冴えて幼稚園より深夜の曲

華麗な墓原女陰あらわに村眠り

それは、新しい俳句が生まれつつある時代だった。

六〇年安保のあと、俳句は大きく保守化してゆく。古典がえりだな。いや、文化全体が古典がえりですが、いち早く俳句は古典がえりした。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

1965年(昭和40年)、『今日の俳句』で戦後俳句を総括した後、1968年(昭和43年)、金子兜太は句集『蜿蜿』を刊行する。

『蜿蜿』では、「人体冷えて東北白い花盛り」を挙げます。やはりこの句がいちばん印象的です。いまも好きな句です。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

『蜿蜿』には、高度経済成長期を象徴する作品が並んだ。

霧の村石を放らば父母散らん

暗黒や関東平野に火事一つ

金子兜太にとって高度経済成長期は、決して明るいだけの時代ではなかったらしい。

モノがどんどん出てきてみんな豊かになるけれど、これで人間の心というものはいいのかなと思ったんだ。だから、暗黒感というものが私にはあった。暗い時代になるぞ、たいへんな時代になるぞと思った。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

『定住漂泊』(1973)を書いたのは、豊かな時代に放浪することが求められていると感じたからだ。

小林一茶への信仰は、この頃から始まっている。

アニミズムのある作品はどんな変な俳句でも親しまれる。(略)一茶にもそれがあるんじゃないですか。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

80年代に入り、1981年(昭和56年)、第八句集『遊牧集』が刊行された。

昭和五十六年の『遊牧集』、ここでは絶対に、「梅咲いて庭中に青鮫が来ている」ですね。(略)あれは春になって命が甦るという思いを「青鮫が来ている」と言ったわけで、青鮫イコール命というような気持ちです。私の積極的な生命力ということでしょう。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

アニミズムへの強い思いは、金子兜太にとって詩作の原点と言っていい。

ですから、少なくとも東洋ではアニミズムが詩の基本です。それをもたない詩人、作家はダメというくらいに言える。それをもっとも端的に日常的に求めているのは俳句だ。俳句はもっとも日本人的な詩である、民族詩だと思うのはそこなのです。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

アニミズムとは、「土」という言葉にも通じている。

「土」ということばも好きです。自分の生きざまに即して、いま好きな言葉といえば「土」「荒凡夫」「天地大戯場」、この三つでしょうね。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

俳句を通して人生を育むことが、つまり、俳人という生き方だったのかもしれない。

本作『金子兜太養生訓』には、1978年(昭和53年)の日記が、一部掲載されている。

金子兜太が58歳の年だった。

一月十日 皆子の風邪、落着く。しかし、喉不調。夜は「むなしさ」をいう。小生、「むなしさに居据わるしかない」という。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

「皆子」は、妻で俳人の金子皆子。

二月十三日 然り、二人とも積極的目的があって生きているのではない。しかし、ここに二人の「人間」がいて、まっとうに生きていた、ということだけでよかろう。長く、まっとうに生きたい。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

60歳を目前にして、「人生」が常に目の前にあった。

六月二十九日 八時に起き、読売新聞選。新潟の六日町の青山洋子という人の句に「九十を生き甲斐のごと日向ぼこ」というのがあり、九十年生きたこと自体を生き甲斐としている庶民のことをおもう。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

生きることが生き甲斐だという、そのパラドックスの中に、本当の人生が見えたりはしないだろうか。

八月二十一日 六十歳台の人の死をきいて寝た夜半など、ふと目がさめて、自分の心臓を押さえているときがある。「急な死」「思いがけない死」が訪れやすくなっている年齢とおもい、油断してはいけないとおもう。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

まるで「生きること」と戦っている人のような日記だと思う。

生きることへの執着は、やはり、戦争をくぐり抜けてきたことと無関係ではないだろう。

戦地のトラック島では、ずいぶん死んでいく人を見た。

爆発したとき横にいた大尉は、その瞬間に海の中に飛ばされた。海のなかで立ち上がろうとしているんだが、心臓に破片が入っていた。そのまま爆死だ。(略)しかし、私は全然無傷なんだ。数日たつうちに、ああおれは運がいいということを自覚した。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

生き延びた命だからこそ、何としてでも死守したい。

金子兜太の人生は、生き延び続けた人生であったとも言える。

死守したいのは、自分の人生だけではなかった。

ともかく、働き盛りで自殺をするなんてひどく可哀想だ。会社が不渡りを出した、リストラされたとか、そういうことで死ぬんだったら、なんとか私の『定住漂泊』を持って遍路にでも出て、焦らず生き延びてもらいたい、そう希っていますよ。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

本書が刊行された2005年(平成17年)は、多くの人が自殺する時代だった(自殺者総数のピークは2003年)。

失われた90年代を過ぎて、いよいよ日本は「自殺の時代」を迎えていたのだ。

厚生労働省は1月28日、自殺死亡統計を発表した。2003年には総数が3万2109人となり、1899年以降で過去最悪を記録した。1日平均自殺死亡数を月別にみると、4、5月にピークがある年が目立ち、特に2003年は4月103.2人、5月100.3人と100人を超えていた。(『日経メディカル』2005/01/29)

「明るい未来」などという言葉は、日本にはない時代だった。

八十代も後半にかかった者の眼で、このごろは青少年を見るとかわいそうでしょうがない。この人たちはこれからどういう苦労をするんだろうと思ってね。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

この年、就職内定率も過去最低の55.1%を記録。

1994年(平成6年)に「新語・流行語大賞」へ登場した「就職氷河期」がどん底を迎えていた。

戦後は誰もが貧乏だったけれど、希望に燃えていた。パワーがあった。これからいい時代がくると思っていたんだ。しかし、いまは五十歳くらいでどんどん自殺しちゃう。うーん、もったいないねえ。私は人生は五十歳以後がおもしろいし、楽しいと実感しているんだが。ともかく生きてもらいたい。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

簡単に人が自殺していく時代だからこそ、金子兜太は生きることに固執した。

「生きること」を目標にして「生き延びろ」と叫んでいたのだ(それも静かに)。

本作『金子兜太養生訓』は、若い世代に向けて書かれた「長生きするための秘訣」についてのガイドブックである。

いま私の問題点は、ともかく、いかに老醜を避けるかだ。長く生きて老醜をさらすのなら、長く生きる必要はない。元気で愉快に長く生きたい。そういうことですね。(黒田杏子「金子兜太養生訓」)

「人生百年時代」などと浮かれるのではなく、自然体で生き続けていく。

この本が、あの「2000年代」に出版されたことの意味は重い。

そして、やはり我々は、あの「暗黒の2000年代」を決して忘れてはならないのだ。

書名:金子兜太養生訓

著者:黒田杏子

発行:2005/10/10

出版社:白水社