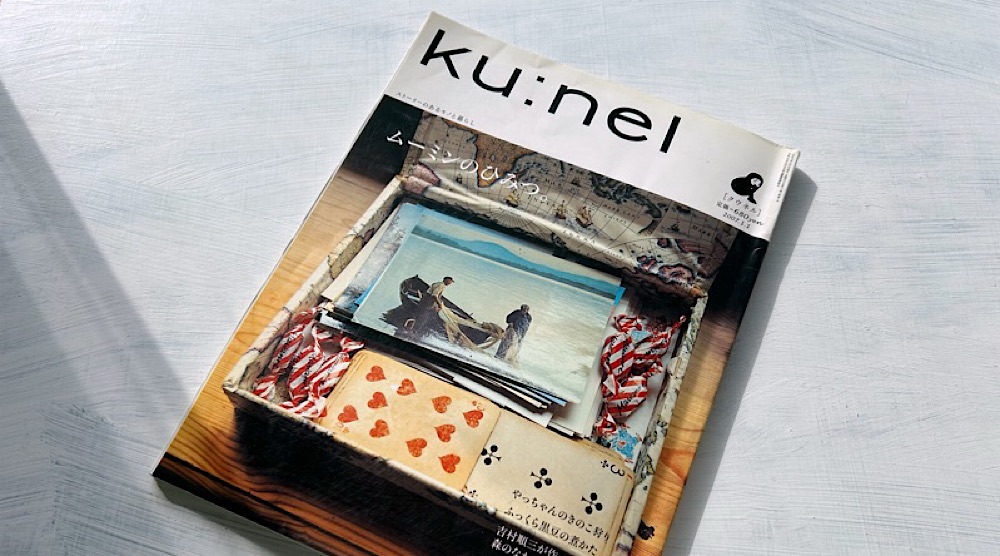

『クウネル』Vol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」読了。

本作「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」は、2007年(平成19年)1月『クウネル』(Vol.23)に掲載された特集記事である。

写真は高橋ヨーコ、本文は鈴木るみこが担当。

クウネル取材班のクルーヴ島旅行記

「ムーミン物語」とその作者(トーベ・ヤンソン)に関する本はたくさん読んだけれど、2007年(平成19年)の『クウネル』を超える本はそう簡単には見つからないと、本気で信じている。

本特集「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」は、トーベ・ヤンソンの島を訪れた取材班による、束の間の体験記だ。

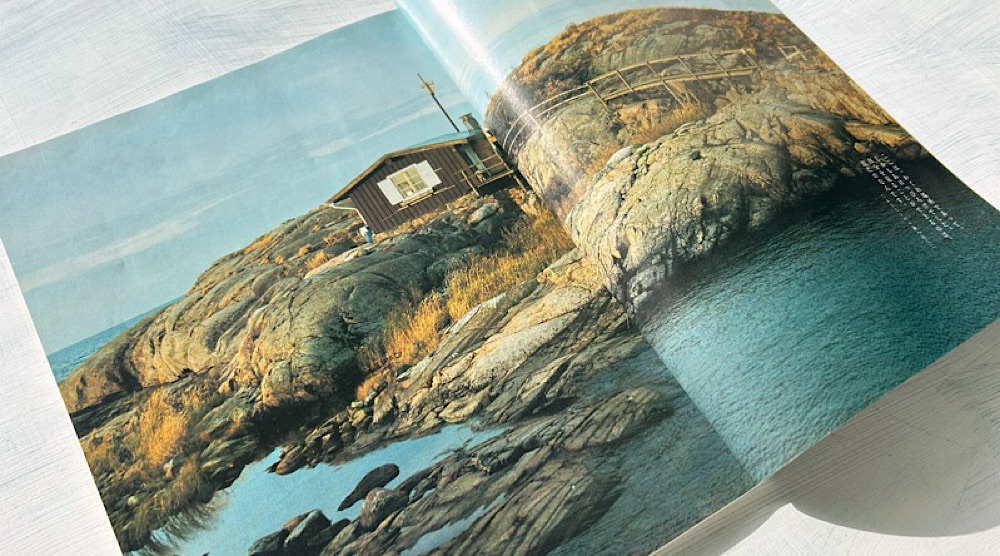

フィンランド湾は何万もの島が浮かぶ美しい多島海域で、ヘルシンキに住むヤンソン一家の夏の家もそのひとつにあった。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

なぜ、トーベ・ヤンソンで、なぜ、ムーミンだったのか?

特集の目的はどこにも書かれていないけれど、『クウネル』が「ムーミン物語」を取材するのは、ごく当たり前のような気がした。

ムーミン物語の作者(トーベ・ヤンソン)は、少女だったころ「灯台守になりたい」と考えていたらしい。

その頃、トーベには、彫刻家の父親と画家の母親のほかに、年の離れた二人の弟がいた。

大きくなった3人はその島からボートで行けるべつの島にそれぞれの小屋をもった。トーベが選んだのは、なかでもいちばん遠くて、いちばん小さなクルーヴ島だった。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

クルーヴ島は、トーベ・ヤンソンにとって重要な意味を持つ島となる。

そして、クウネル取材班の一行が訪れたのも、ここクルーヴ島だった。

クルーヴ島は、ゆっくり一周しても10分しかかからないという、本当に小さな島である。

島というよりも、本当は「岩礁」だったかもしれない。

私たちがクルーヴ島を訪れたのは、フィンランドのつかのまの夏も終わる8月末のこと。わけもなくふしぎなことがおこりそうで、いつでもいちばん好きな季節とムーミントロールがいう、おそ夏のことだった。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

本特集「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」は、クウネル取材班によるクルーヴ島旅行記である。

この島で、彼らは二泊三日の時間を過ごした。

小屋では管理人のペーターが、薪やろうそくを補充して、私たちを待っていてくれた。サウナの薪のくべかた、石油ランプの節約法にトイレのあとしまつの方法。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

宿泊施設ではない孤島の小屋に、見知らぬ日本人を(しかも女性たちを)放り出していくことに、管理人も不安を感じていたのかもしれない。

島の生活のひととおりの注意を終えても、フィンランドの男たちはいかにも心配そうな顔で立ち去ろうとしない。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

島の生活は孤独だ。

なにしろ、孤独を手に入れるために、フィンランドの人々は、ひと夏を島で過ごすのだから。

トーベ亡きあとは、ごく縁のある人にここを貸し出すことはあっても。見ず知らずの、しかも日本人を泊めるのははじめてのこと。たった2日とはいえ、この子供みたいなやつらに電気も水道もない島暮らしを楽しむ器と知恵があるのか。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

彼らの目的は、ムーミン物語の世界観を実地で体感することにあった。

作者(トーベ・ヤンソン)は、何を感じて、ムーミン物語を書いていたのだろうか?

トーベは島を愛する理由のひとつを「きっちり限られた場所だから」と語ったことがある。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

孤島は「小さな自分の世界」である。

隔絶されていながら、全世界に向けて開かれている。

ここでは世界が水平線までに区切られる。海原は澄んで鏡のようだ。ときどき船が通りすぎても、滞在者がいるしるしの国旗を立てておけば近よってはこない。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

大人の国(フィンランド)において、孤独は何よりも尊重されるべきものだ。

フィンランドには、近くに誰もいない自然のなかで、ひとり静かに暮らしたいという夢を持つ人が多いという。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

寄り集まることで安心感を得ている日本人は、とにかく「孤独であること」を恐れる。

「孤高の人」という言葉は、少なくとも日本では褒め言葉にはならないだろう。

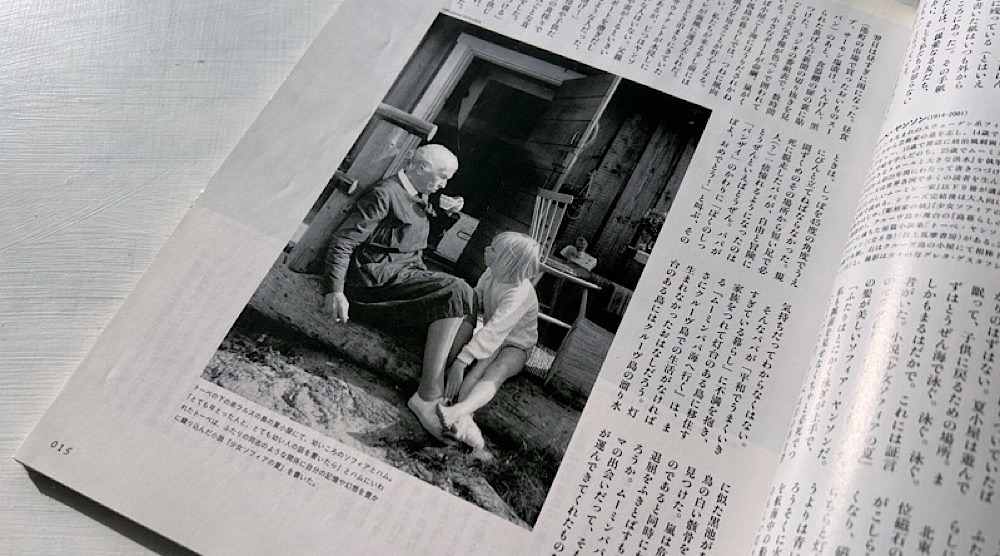

もっとも、トーベ・ヤンソンは、決して孤独ではなかった。

トーベはここでひとりきりではなかった。親友のトゥーリッキ・ピエティラ、愛称トゥーティという相棒がいた。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

グラフィック・デザイナーである彼女(トゥーティ)は、『ムーミン谷の冬』に登場する「おしゃまさん」のモデルだとも言われている。

そのおしゃまさんとは思慮深い目の、いつも赤と白のセーターを着た人物で、「ものごとってものは、みんなとてもあいまいなものよ。まさにそのことが私を安心させるんだけれどもね」なんて哲学的なことをよくいう人物だ。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

静かな孤島で暮らしていれば、人は誰でも哲学者になってしまうかもしれない。

「ムーミン物語」において、登場人物たちはいつでも哲学者みたいなものだった。

おしゃまさんも、スナフキンも、ヘムレンさんも、ジャコウネズミも。

小屋には、ふたりが25年以上の夏を過ごした生活の跡がそのままに残っている。焦げついた橙色の鍋に古い『アラビア』の食器。花の絵の蔵書票が貼られた小説に鳥や貝の図鑑。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

その小屋は(というか、その島は)、間違いなく「ムーミン物語」の世界だったはずだ。

遠いフィンランドの、世界から隔絶された孤島の小屋で過ごす初めての夜。

ムーミントロールでなくたってワクワクするに違いない。

まして、そこは、あのトーベ・ヤンソンが本当に暮らした小屋だったのだから。

ムーミン物語の世界観を追体験する旅行

期待と不安が混在する北欧の島旅行を再現しているのは、ライター(鈴木るみこ)の感受性に満ちた美しい文章である。

往年の『クウネル』を支えた名ライターの仕事が、古い雑誌の中で鮮やかに輝いている。

昔の『クウネル』を読み返す喜びの多くは、彼女の文章によってもたらされていると言っていい。

『ムーミン谷の十一月』は、その題名の響きに無性に惹かれ、秋の気配を感じると読み返すことが多い一冊だ。幸運にもわたしは、トーベ・ヤンソンがそれを執筆した部屋を訪れたことがある。小窓のむこうに森が広がっていた。(鈴木るみこ「本のこと(第3回)」/『ふらんすの椅子』所収)

鈴木るみこの文章は、いくつかのエッセイ集で読むことができる。

そして、鈴木るみこの文章と支え合うようにして島の暮らしの臨場感を伝えている、高橋ヨーコの写真。

高橋ヨーコは、異国の空気感を撮ることが本当に上手な写真家だった。

夏の終わりかけた北欧の島に吹く潮風の匂いが、文章の行間にまで漂ってくる。

当時の『クウネル』が、こうした素晴らしい文章や写真によって支えられていたことを、我々は忘れてはならないだろう。

古い『クウネル』が、ただの古雑誌ではないと思える理由が、そこにはある。

翌日は昼すぎに雨になった。昼食(港町の市場で買ったおいものスープ、サーモン塩漬け、いんげん、黒パン)のあと、食器棚の扉の裏に貼られた黄ばんだ新聞の切り抜きを見つけた。ラジオの番組表で、数時間ごとの天気予報が色ペンで囲われている。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

旅行記では、トーベ・ヤンソンの著作からの引用以上に、彼らが実際に体験したものについての記録(ドキュメント)の方がずっとおもしろい。

古い新聞の切り抜き一枚からでさえ、我々は、ここで生活していたトーベとトゥーティの気持ちをリアルにイメージすることができる。

小さな島で小屋暮らしをする人々にとって、嵐は生命の危機にも等しいものだったはずだ。

それでも、ヤンソン家の人々は、嵐を恐れたりしなかったらしい。

父親ヴィクトルは嵐や雷がくると生き生きとし、わざわざボートを漕ぎだして嵐見物に出かけるような人だった。「それ漕げ! それ漕げ!」(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

まるで、ムーミンパパのような父親は、自然を愛する人だったのだろう。

嵐の素顔を知っているからこそ、彼は叫ぶことができたのだ(「それ漕げ! それ漕げ!」)。

もちろん、嵐の本当の恐ろしさは、小さな島で実際に暮らした人でなければ分かりようがない。

クルーヴ島の小屋で実際に生活することの意義は、そこにある。

ムーミン谷に嵐や洪水や彗星や、しばしば災難がふりかかるのも、そのあとの日の出の美しさやコーヒーのおいしさを、みんな(ムーミン谷の仲間と小さな読者)におしえたかったからだろう。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

厳しい自然の中で暮らしているからこそ、自然の美しさに意味があり、熱いコーヒーにも意味があることを理解できるのだ。

物語の世界を追体験する旅行は、読書以上の発見を読者に与えてくれた。

そして、「ムーミン物語」の世界観は、北欧以外の海で得られるものではない。

家から数分の入り江には、少女のトーベが住みかにしていたという洞穴があった。這って入ってみると子供のベッドひとつぶんの空間があって、天井の穴から青空が見える。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

作家は、生活の中から、様々な物語のヒントを見つけだすことができるという。

いや、作者(トーベ・ヤンソン)にとっては、むしろ、自分が生きている世界そのものこそが、ムーミントロールの生きる世界だったのかもしれない。

トーベはよくひとりきりでこの洞穴に泊まった。灯台の島で隠れ場所を見つけたムーミントロールもそうだった。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

クルーヴ島の旅は、ムーミン物語の原点を探す旅でもある。

文学旅行をすることの喜びが、この紀行文には溢れている。

まして、そこは、ムーミン物語という世界観が生まれた北欧の孤島なのだ。

翌朝は空が灰色で、私たちにも海のきげんが悪そうなことがわかった。(略)荷造りをし、掃除をし、トイレの汚物をまとめて、ねずみの食べそうなものは持ち帰り用に袋にまとめる。小屋の中と外をざっと点検したカイは、最後に扉に鍵をかけると、それを入り口脇の流木のフックにかけた。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

島へ行き来する船を出してくれたのは、ヤンソン一家に夏のあいだ家を貸していたグスタフション家の現在の家長(カイ)だった。

カイの父親アルベルトは、トーベとひとつ違いの幼なじみで、町から夏に来る鼻っぱしらの強い少女に、海とのつきあいかたを教えた。そのぶっきらぼうなやりとりは、トーベの自伝的な小説『彫刻家の娘』にも登場する。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

海を越えた島へ船で渡り、トーベ・ヤンソンは夏を過ごした。

日本からやってきた束の間の旅行者も、小さな船で海を越えた。

アルベルティーナ号は行きよりもずいぶんムーミンパパ好みの揺れかたをして、15分ほどでカイの家がある大きな島の船着き場に到着した。(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

「ムーミン物語という世界観」の疑似体験。

知識ではなく体験こそが、「ムーミン物語」の理解を一層深めてくれるのだ。

もちろん、文学旅行は(ましてクルーヴ島旅行は)誰もができる経験ではない。

だからこそ、我々は『クウネル』という雑誌を通して、彼らの疑似体験を共有している。

あの頃、『クウネル』は「ストーリーとモノのある雑誌」だった。

表紙の写真は、クルーヴ島の小屋で見つけた小さな箱を撮影した写真である。

小屋の本棚で見つけた箱。絵葉書の中には富士山もあった。キャラメルはフィンランド人が大好きな「マリアンヌ」。ムーミンママがバッグに入れてる「しましまのキャラメル」って、もしや?(クウネルVol.23「トーベ・ヤンソンとムーミンの秘密」)

なぜ、トーベ・ヤンソンで、なぜ、ムーミンなのか?

そんな旅行を誰もがしてみたいと思えるような旅行を、もしかすると、『クウネル』がプレゼントしてくれていたのかもしれない。

書名:クウネル vol.23

発行:2007/01/01

出版社:マガジンハウス