昔、『ラストソング』という日本映画があった。

プロのロックミュージシャンを目指した若者たちの青春物語。

そこに素晴らしい音楽があったことを、僕たちは忘れてはならない。

東京に挑戦した若者たちの青春物語

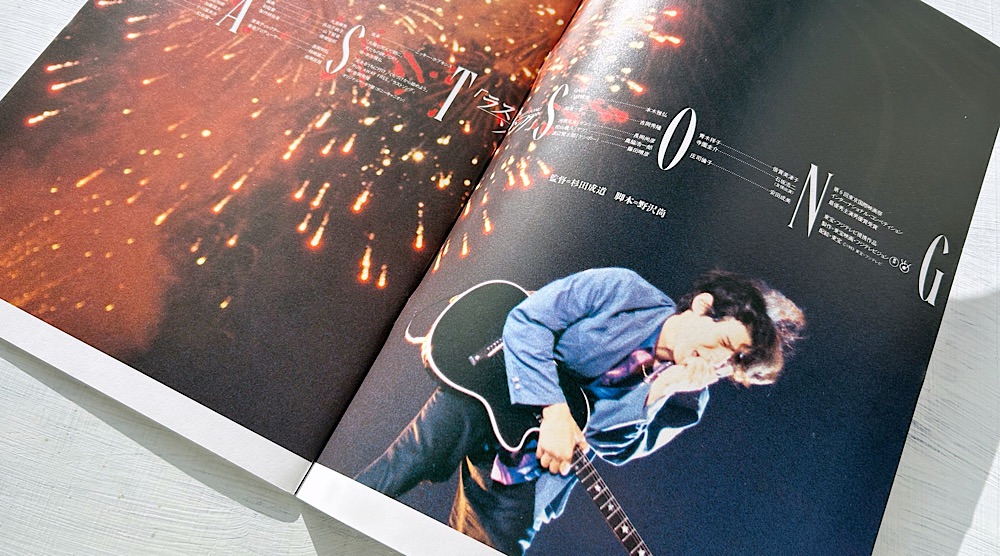

映画『ラストソング』は、1994年(平成6年)2月に公開された。

監督は『北の国から』の演出でも有名な杉田成道で、脚本は『その男、凶暴につき』の野沢尚。

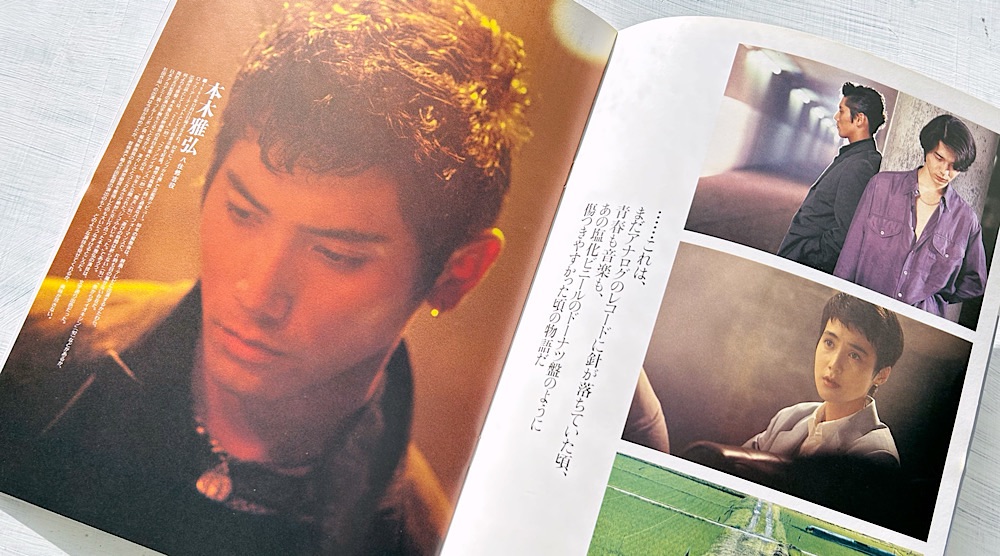

本木雅弘と吉岡秀隆がダブル主演を務め、ヒロイン役として安田成美が起用された(本木雅弘は第6回「東京国際映画祭」最優秀男優賞を受賞)。

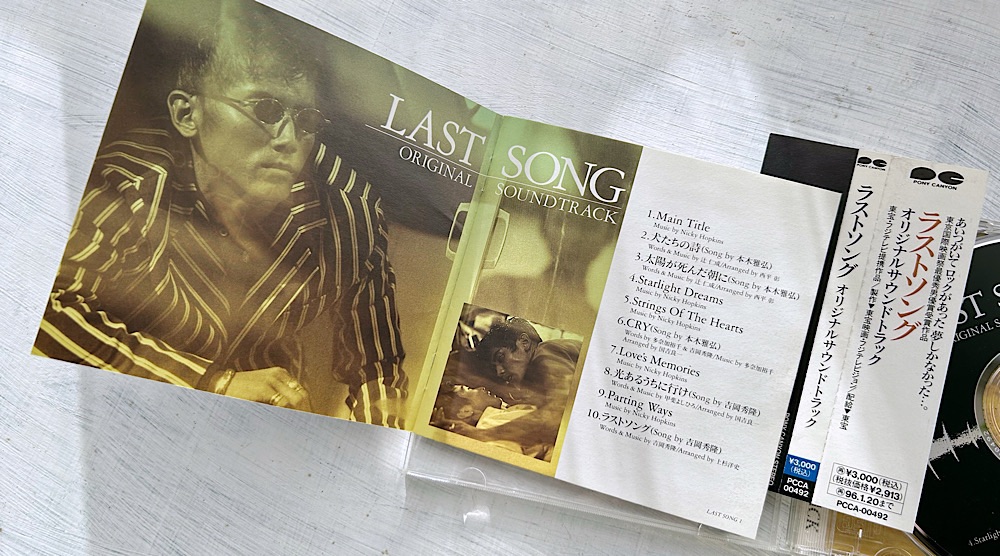

音楽担当ニッキー・ホプキンスは、かつて浜田省吾の『HOME BOUND』(1980)にも参加したこともある、超有名なロックミュージシャンである。

物語は、博多にある伝説のライブハウス「飛ぶ鳥」から始まる。

当然、この店は「照和」がモデルになっていただろう(かつて長渕剛は「♪照和っていうこきたないフォーク喫茶で~」と歌った)。

ロックバンド「シューレス・フォー」のリーダー(八住修一、25歳)は、多くの「めんたいロック」の若者たちがそうだったように、東京での成功を夢見ている。

これは、まだ、アナログのレコードに針が落ちていた頃、青春も音楽も、あの塩化ビニールのドーナツ盤のように、傷つきやすかった頃の物語だ。(野沢尚「ラストソング」)

地元ラジオ局のプロデューサー(寺園圭介、通称テラさん)は、そんな彼らを地元に引き留めようとするが(「結局、東京の食いものにさせちまった」)、東京からやって来たレコード会社の敏腕女性ディレクター(青木祥子)が、シューレス・フォーのプロデビューを後押しする。

「もうすぐ東京に出るんだ。レコード会社がバンドごと買ってくれた。いつか西武球場でコンサートをやってやる。ライオンズの身売り先を俺たちの客でいっぱいにしてやるんだ……。ちゃんと聞いたな。これが俺の夢だ」(野沢尚「ラストソング」)

かつて西鉄ライオンズ(クラウンライターライオンズ)は、福岡を本拠地とする九州の球団だった(1979年に千葉県所沢へ移転)。

主人公(修吉)の姿勢が、最初から東京と対峙していたところに、この物語の基本的な哲学がある。

つまり、本作『ラストソング』は、東京に挑戦する地方都市の若者の青春と挫折を、ラジオ局の新人アナウンサー(庄司倫子、23歳)の目線から描いた物語だったのだ(「俺と一緒に死ぬか? それとも、俺と一緒に生きるか?」)。

プロデビューにあたり、修吉は、テラさんから紹介された天才ギターリスト(稲葉一矢、20歳)をスカウトしていく。

「こんな暗闇の中を、ずっとそんな風に歩いているつもりか? すぐジジイだぞ。こんな真っ暗闇におったら」修吉はひょいと振り返る。「そのカンテラ、これから俺が持ってやるよ。その光で、俺が、お前の道を照らしてやるからな」(野沢尚「ラストソング」)

もちろん、現実は甘くなかった。

売れないロックバンドの日々に、仲間たちの暮らしは消耗していく。

一矢の「光あるうちにゆけ」は、そんな生活の中から生まれた名曲だ。

「歯の浮くラブソングでリコを釣りやがって、君の夜明けだと? この女が夜明けだと、お前の? どこにそんなものがあった? ここか? ここか?」一矢に見せつけるように、私の腰を、胸を、頬をつかんだ。「どこが夜明けなんだ、言ってみろ、一矢!」(野沢尚「ラストソング」)

「夜明け」は、もちろん、修吉だった。

「シュウちゃん、覚えてる? 真夜中の線路で俺に言った言葉」「……俺は、何て言ったんだ?」「そのカンテラは……」涙声になった。「これから俺が持ってやる。その光で、俺が、お前の道を照らしてやるから」思い出した。俺のバンドに加わらなかったら、殺しに来るからよ。そう言って刃物の仕草で一矢の腹を突き刺した夜だ。「シュウちゃんが照らしてくれたんだ」最後の言葉は涙と一緒にほとばしった。「シュウちゃんが、俺の光だったんだ」(野沢尚「ラストソング」)

結局、人気アーチストとなった稲葉一矢ひとりを残して、みんなバラバラになった。

かつて、多くの若者たちが辿った道を、彼らもまた辿ったのだ。

「メソメソするな、一矢!」修吉の怒号が通路の奥まで響き渡る。「負けて逃げる訳じゃねえんだ、俺は。諦めた訳じゃねえんだ、バカヤロ!」泣くまいと懸命に声を張り上げた。「また博多でつかまえてやるよ、すげえ野郎を。アンプにギターを繋いで、喧嘩ふっかけてきて、口下手なくせして歌わせると言葉が妙に迫ってきて、だけど、俺が道を照らしてやらないと、一人で歩いてこれない野郎だ」一矢は滂沱の涙になった。「そいつと俺でやってやる。ライオンズをさらいやがった西武球場を俺たちで満杯にしてやる。天下とってやる。これが俺の夢だ。聞いたか? 俺の夢だ! 待ってろ、すぐに追いついてやるよ!」(野沢尚「ラストソング」)

仲間たちはバラバラになったけれど、修吉の夢は終わらない。

そこに、若者たちだけが持つ輝きがある。

「怖がらないで」と、倫子は言った。「一人になってしまうことを、自分が変わってしまうことを、怖がらないで。生きるっていうのは、あたしもよく分からないんだけど、きっと、今の自分を守り通すことじゃなくて、精一杯生きるってことは、たぶん、今の自分を変えることじゃないかな? あたしたちは四十にもなるし、五十にもなるし、六十にもなるでしょ? だけど、今のまま、ただ四十や五十になっちゃいけないの」(野沢尚「ラストソング」)

あるいは、それは、青春という階段を上る若者たちに必要な、儀式のようなものだったのかもしれない。

今、倫子は修吉に会いたいだろうか。時代を共に生きた相手と、「本当に懐かしいね」という会話以上に、あの頃の核心に触れ、記憶の照らし合わせをしたいだろうか。僕ならしない。自分にとっては美しいはずの記憶も、相手にとっては辛く醜い記憶かもしれないからだ。(野沢尚『ラストソング』パンフレットより)

本作『ラストソング』は、ヒロイン(庄司倫子)の記憶の中で色付けされた、彼女自身の物語だ。

少なくとも、今は(1994年には)30代半ばとなった倫子の中で、あの頃の記憶は、彼女にとっての存在証明となっている。

「あなたたちと歩いた旅が、私にたくさんのことを教えてくれました。人間とはどんなに悲しいものか。傷つきやすいものか。それでもやっぱり素敵で、愛すべきものだということを、あなたたちが教えてくれたんです」(野沢尚「ラストソング」)

それは、大人になった誰もが感じているだろう、青春の日への共感だ。

いつか誰かに自慢したいと思えるような、誇りのごとき青春の記憶。

あれから30年の時を経て、僕たちは、もうすぐ人生の区切りを迎えようとしている。

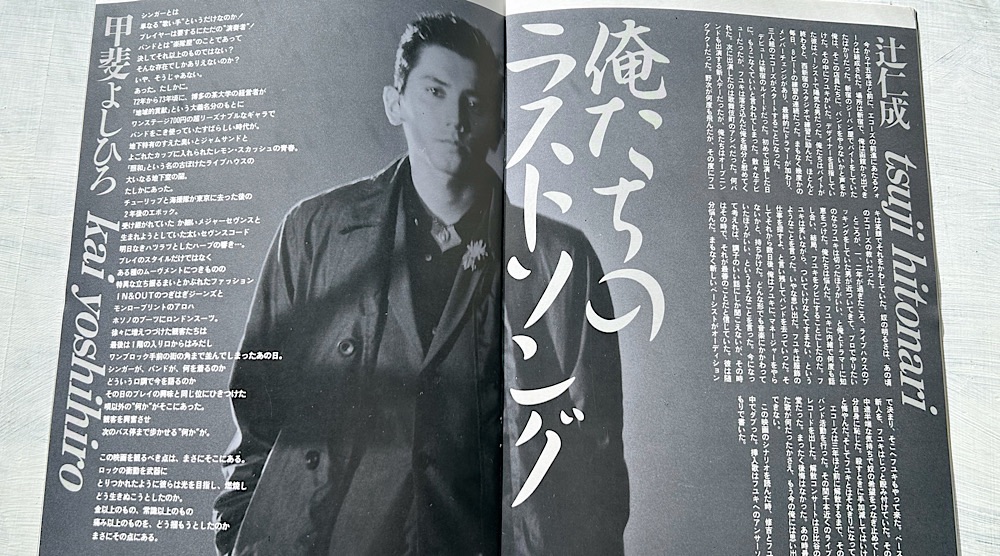

吉岡秀隆の向こう側に尾崎豊の姿が見える

本作『ラストソング』を支えているのは、東京での成功を夢見る若者たちのロックミュージックだ。

閉店の日の「飛ぶ鳥」でシューレス・フォーが歌った「太陽が死んだ朝に」は、元エコーズ・辻仁成の作詞作曲。

踏みにじられる花では終われない

このままここで埋もれて終わりたくはない

この街で俺は生まれた 太陽が死んだ朝に

この街で俺は愛した 逃げ道が塞がれた夜に

本木雅弘「太陽が死んだ朝に」

彼らのデビュー・シングル「犬たちの詩」も、辻仁成の作詞作曲だった。

言葉にするとどんな思いも

全て嘘っぱちになっちまう

だから俺は歌を歌うことにした

餌を与えてくれる人に

唾吐きかけていたあの頃は

犬死には嫌さ、犬小屋は狭すぎる

本木雅弘「犬たちの詩」

若者たちの夢に共感できる記憶は、辻仁成の中にもあったはずだ。

新宿のジーパン屋でバイトをしていた俺は、そこの店員たちに、バンドをやらないかと声をかけた。その中にフユキがいた。(略)この映画のシナリオを読んだ時、修吉とフユキが俺の中でダブった。挿入歌はフユキへのアンサーソングのつもりで書いた。(辻仁成『ラストソング』パンフレットより)

物語の転機となった稲葉一矢の「光あるうちに行け」は、甲斐よしひろの作詞作曲による作品。

君は夜明けだった

星もない夜の寒さひとり

ふるえていたのさ

君がそれだと知らず

光あるうちに行け

星が灯りをかかげているあいだ

光あるうちに行け

君が愛をかかげているそのあいだ

吉岡秀隆「光あるうちに行け」

甲斐よしひろは、ある意味で、この映画の「登場人物」であるとも言える。

彼もまた、博多は「照和」の地下室から生まれたミュージシャンの一人だったからだ。

唄以外の ”何か” がそこにあった。観客を興奮させ、次のバス停まで歩かせる ”何か” が。この映画を観るべき点は、まさにそこにある。ロックの衝動を武器に、彼らは光を目指し、燃焼し、どう生き抜こうとしたのか。金以上のもの、常識以上のもの、痛み以上のものを、どう掴もうとしたのか。「ロックは生き方なんだ」と、かつてミック・ジャガーが吐いた、あの台詞のように。(甲斐よしひろ『ラストソング』パンフレットより)

姿こそ見せないものの、この映画は、甲斐よしひろ(甲斐バンド)と辻仁成(エコーズ)という二人のミュージシャンの「見えないコラボレーション」によって支えられていると言っていい。

そして、主題歌「ラストソング」を書いた吉岡秀隆を育んだもの。

一人ぼっちで僕はどこまで

歩いてゆけるというのか

背負いきれぬ痛みの数だけ

夢を見てしまうのはなぜだろう

闇の中 君の言葉を信じて生きてきたさ

もう君の後も追えない

光を失くしてしまったまま

今こうして歌ってる

君の痛みを抱きしめたまま

今こうして歌ってる

生きてくつらさをかみしめるため

君のために

吉岡秀隆「ラストソング」

この歌の向こう側にあるものは、かつて「兄」と慕ったアーチスト(尾崎豊)ではなかったか。

1992年(平成4年)に尾崎豊が急死したとき、吉岡秀隆はテレビカメラの前で号泣した。

魂の抜けたような吉岡秀隆の姿は、「君の痛みを抱きしめたまま」で「生きてくつらさをかみしめる」稲葉一矢の姿そのものだ。

映画の中で稲葉一矢が身に付けているネックレスは、1991年(平成3年)の「BIRTH」ツアーで、尾崎豊が付けていたものと推測される。

尾崎豊は亡くなる直前、「一生大事にしろよ」と言って、このネックレスを吉岡秀隆に贈ったという(吉岡君が泥酔して寝込んでいるとき、尾崎豊が首にかけたらしい)。

尾崎豊の急死を伝えるテレビのワイドショーで、吉岡君は、このネックレスとともに、尾崎の思い出を語った(「本当にいい人だったんですよ」)。

だから、吉岡秀隆演じる稲葉一矢の向こう側に、尾崎豊の姿が見えたとしても、それは決して偶然ではない。

少なくとも、吉岡君にとって、この映画は、亡き尾崎豊へと送るラストソングだったかもしれないからだ。

「一人ぼっちで僕はどこまで歩いてゆけるというのか」という冒頭の歌詞には、兄と慕ったアーチスト(尾崎豊)を失くした若者の、痛々しいほどの喪失感がある。

劇場型の主人公(本木雅弘)に負けないくらいに感情的なライバル(稲葉一矢)を演じる吉岡秀隆の姿は、間違いなく、この映画の見せどころのひとつだ。

東宝撮影所で行われたライブハウスの演奏シーンは、この作品での見せ場となるシーンの一つで、(略)本木・吉岡の2人は ”演奏” という特別な要求を完璧にこなした。もちろんアフレコなしの一発同時録音である。天才ギターリスト役の吉岡は、この作品のために約4か月間ハードなギターレッスンを受けての緊張のステージであった。(映画『ラストソング』パンフレットより)

吉岡秀隆は、1993年(平成5年)7月23日に新宿厚生年金会館で行われた「KAI FIVE TOUR 1993 嵐の明日」にゲスト主演した上で、7月31日「よみうりランド・イースト」におけるラストコンサートの撮影に臨んだ。

甲斐ファイブのステージでは「嵐の明日」と「光あるうちに行け」を、甲斐と一緒に披露したらしい。

映画『ラストソング』を観ていると、僕は、いろいろなことを思い出す。

「犬たちの詩」を作った辻仁成がエコーズで活動していた頃のことや、「光あるうちに行け」を作った甲斐よしひろが、甲斐バンドで活躍していた時代のこと、「ラストソング」を書いた吉岡秀隆が、尾崎豊の訃報に泣いた日のこと。

そして、東京での成功を目指して歌った多くの若者たちのこと──。

いつもの薄汚れた小屋へ行き

俺たちは歌った 朝まで歌った

一切れのパンを腹に押し込み

ぐったり地下室で横になる

THE MODS「TWO PUNKS」

映画『ラストソング』は、ひとつのクロニクルだ。

青春も音楽も、あの塩化ビニールのドーナツ盤のように傷つきやすかった時代を生きた、若者たちのクロニクル。

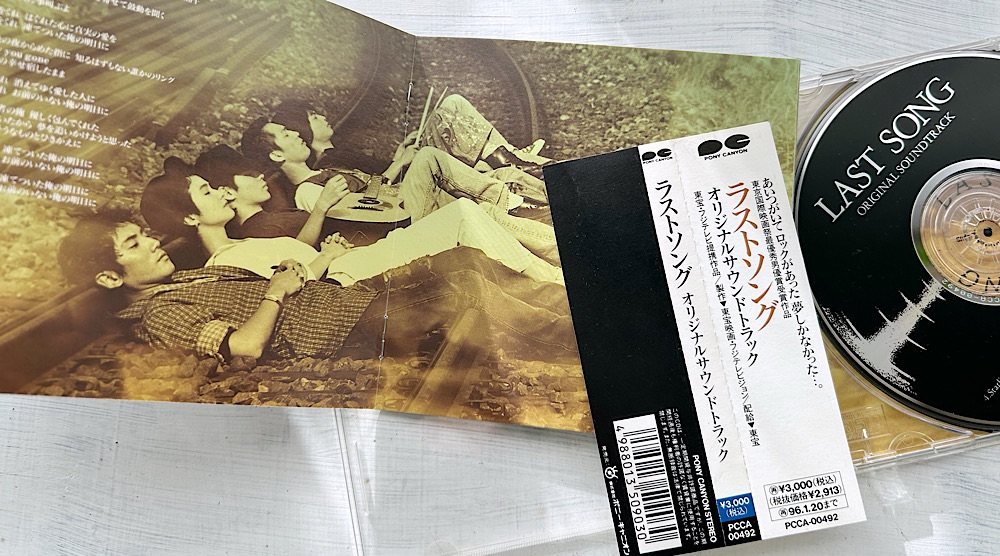

そして、『ラストソング』オリジナル・サウンドトラックには、そんな若者たちの夢の欠片がある(「あいつがいて、ロックがあった。夢しかなかった」)。

陳腐と言えば陳腐な物語かもしれない。

だけど、青春が、いつでも陳腐なものであった以上、僕は、この物語を陳腐とは言いたくない。

少なくとも、若者たちが抱いていた夢だけは、いつの時代も真実だったと信じているから。