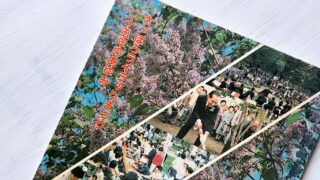

さっぽろライラックまつりの季節は、札幌散策にぴったりの季節でもある。

本を読みつつ、札幌の街を歩きながら、ライラックの花を眺める。

今回は、文学散歩で、札幌市内にあるライラックの名所を訪ねてみた。

大通公園のライラック

札幌で、ライラックの名所と言えば、やはり、中心部にある大通公園だろう。

ここは「さっぽろライラックまつり」の会場にもなっているから、賑やかにライラックの花を楽しみたい人にいい。

森田たま『明治の女』(1967)に、ライラックまつりを訪れたときの印象が書かれている。

五、六年前、私はNHKからたのまれて五月のライラック祭というのへ出かけて行った。ライラックなんてどこに咲いているんですかと、出かける前に私は文句を云ったが、行ってみたら会場に白と紫のライラックがあふれるように活けてあったのでびっくりした。(森田たま「ライラックの町」/『明治の女』所収)

森田たまが、NHK札幌放送局の招聘を受けて、「第三回さっぽろライラック祭」の文化講演会に出演したのは、1961年(昭和36年)のこと。

明治時代に札幌で生まれた森田たまも、ライラックが「札幌の木」に指定されるほど、市民から親しまれているとは思わなかったらしい。

土井先生やおしいちゃんや自分が、はるかな人生への夢を描きながら大通りを歩いていたころ、がっちりとした石造の電信局や、前庭の美しい豊平館はあったけれど、ライラックは町のどこにもなかった。(森田たま「ライラックの町」/『明治の女』所収)

森田たまの学生時代は、自伝的長篇小説『石狩少女』(1940)に詳しいが、ライラックの花は登場しない。

随筆集『ぎゐん随筆』(1964)にも、札幌のライラックのことが綴られている。

いまはさくらんぼのかわりにライラックの花が咲いている。大通りのグリーンベルト、よその町の市長さんが羨ましがるグリーンベルトにも、ライラックの若樹がたくさん植えられたから、やがては札幌の町も五月の末から六月へかけて、清らかな花の匂いに包まれることであろう。(森田たま「私のふるさと」/『ぎゐん随筆』所収)

大通公園の西四丁目(南側)には、吉井勇の短歌を刻んだ「歌碑」がある。

歌人(吉井勇)が札幌を訪れたのは、1955年(昭和30年)6月のこと。

このとき、吉井勇は、札幌の印象を「北遊小吟」と題した五首の短歌に詠んで、『北海道新聞』紙上に発表した。

北遊小吟(吉井 勇)

家ごとにリラの花咲き札幌の人は楽しく生きてあるらし

大学のポプラ並木路往き往けば中谷宇吉郎現れて来るかに

啄木をふと思ひ出ぬ紋付の木綿羽織の色の褪せしを

時計台に夕日あはあはと射す見ればわが旅心地ここに極まる

永遠といふことなれどを思ひいぬ石狩平野見はるかしつつ

(1955年6月16日付け「北海道新聞」)

大通公園の歌碑に刻まれているのは、最初の「家ごとにリラの花咲き札幌の人は楽しく生きてあるらし」で、当時は「家ごとにリラの花が咲いているほど」、ライラックは住宅街に溢れていたらしい。

大通公園の歌碑は、1981年(昭和56年)、創立30周年を記念する北海道銀行から寄贈された。

北海道銀行は、ライラックを「行花(銀行の花)」に指定しており、「さっぽろライラックまつり」にも創立当初から協賛するなど、ライラックとの関わりは深い。

吉井勇の歌碑の背後には、かつては、北海道銀行本店の建物(道銀ビルディング)があったが、現在は、建て替え工事中。

歌碑の周りに、目立つようなライラックの樹がないのは残念。

緑色の説明版の後ろで、ささやかにライラックの花が咲いていた。

札幌滞在中の吉井勇については、別記事「北海道銀行『吉井勇 生誕百年記念 ライラック歌集』札幌滞在中の吉井勇と札幌の歌」を参照のこと。

北星女子高校のライラック

札幌のライラックは、北星女子高校から始まる。

1887年(明治20年)、北海道尋常師範学校の英語教師として赴任した女性宣教師(サラ・クララ・スミス)は、北一条西六丁目にあった馬小屋を改造して「スミス女学校」を創設。

二十七年(一八九四年)には、北四西一に校舎を移し、新渡戸稲造らの勧めで校名を北星女学校と改めました。同校は今の北星学園の前身です。(札幌市中央区「歴史の散歩道」)

北星女子高校の創設者であるサラ・クララ・スミスが、アメリカから持ち込んだものが、札幌で最初のライラックと言われている。

今では市内のあちこちに植えられているこの木が札幌に持ち込まれたのは、今から百年以上前の明治二十三年(一八九〇年)のことです。スミス女学校(北星学園の前身)を創設したサラ・クララ・スミス女子が米国の自宅から持って来たのです。彼女が女学校と北大植物園(北三西八)に植えたものが、札幌のライラックの始まりだと言われています。(札幌市中央区「歴史の散歩道」)

三浦綾子の長篇小説『ひつじが丘』(1966)にも、北星女子高校が登場している。

札幌の人々は、京子たちの学校を北水女子高校と、正規の名前では呼ばず、もう長いことリラ高女と呼んでいた。リラの木が多かったからである。紫に白の絵の具をたっぷりとかきまぜたような、リラの花の色と、その香りが京子は好きだった。(三浦綾子「ひつじが丘」)

「北水女子高校」とあるのは、もちろん「北星女子高校」がモデルとなっている。

北星学園女子中学高等学校となっている学校へ行くと、現在でも季節になると、ライラックの花が咲き乱れている様子を見ることができる。

ただし、創設者(サラ・クララ・スミス)が植えたという古い樹は、太平洋戦争中に「敵国の花」という理由で撤去されたため、今は残されていない。

残念ながら、母樹は北海道大学北方生物圏フィールド科学センター耕地圏ステーション植物園 に受け継がれてしまいましたが、1994年にその一部を再び北星学園女子中学高等学校(札幌市中央区南4条校地) に分譲移植して「校花」として、大切に保存されています。(学校法人北星学園「北星学園とライラック」)

札幌のライラックの歴史は、やはり、北星学園から始まるのだ。

山鼻住宅街のライラック

1961年(昭和36年)、文化講演会のために札幌を訪れた森田たまは、札幌市内でも古い住宅街として知られる「山鼻(やまはな)」でもライラックの花を見ている。

さらにあくる日、山鼻の方へくるまを走らせて行ったら、あちらこちらの家に、ライラックの白や紫が咲いているので一そう驚いた。(森田たま「ライラックの町」/『明治の女』所収)

山鼻の住宅街にライラックの花が咲き乱れている様子は、1955年(昭和30年)に吉井勇が「家ごとにリラの花咲き札幌の人は楽しく生きてあるらし」と歌ったままの姿と言っていい。

北海道大学の辻井達一の著作『ライラック』(1970)にも、市民にライラックが定着している様子が綴られている。

サッポロでは、庭のある家の二軒に一軒は、ライラックが植わっているだろうという。(辻井達一『ライラック』)

ライラックの花は、やはり、街中よりも住宅街の庭の方が似合うのだ。

歌人(和田知恵)は、川奈美智子名義の随筆集『ふるさとの旅』(1962)に、札幌で見たライラックの印象を綴った。

札幌はライラックの季節であった。道ばたの至るところに、うす紫の小さな四弁の花が、ひっそりと、光沢のある広い卵形の葉に守られて、北国の孤独を静かに楽しむかのように咲いていた。その花房の芳醇な香りであろうか。自動車の窓から流れてくる風は私の旅情をかきたてた。(川奈美智子「芳醇な札幌の夜」/『ふるさとの旅』所収)

満開のライラックには「匂いたつ」という言葉が、よく似合う。

「第一回さっぽろライラック祭」で講演をしたことでも知られる北大の植物学者(舘脇操)は、次のような苦言を呈した。

山鼻や中島公園の付近、あるいは北大正門前の東北方面を歩いているときなど、思わぬところで、ライラックの花の香を送られ、変な言葉かもしれないが、細塵にまみれない純粋の芳香が、いかにも札幌らしい夢を誘ってくれた。ライラック祭り何のかのおっしゃっても、ホコリにまみれたライラックはいただけない。(舘脇操「緑のサッポロ」/1965年6月『月刊さっぽろ』掲載/さっぽろ文庫42『札幌随筆集』所収)

同じく北大の化学者(杉野目晴貞)も、大通公園のライラックには厳しかった。

数年前からはじまったライラック祭りも札幌ならではの感があるのであるが、それにしても、あの南北両大通りのライラックは、もうすこしなんとかならないものであろうか。(杉野目晴貞「さっぽろ」/1962年12月『札幌百点』掲載/さっぽろ文庫42『札幌随筆集』所収)

杉野目晴貞は山鼻の住人で、1933年(昭和8年)に建てられた自邸「杉野目邸」(南19条西11丁目)は、札幌景観資産国登録有形文化財にも指定されている。

住宅街の庭に咲くライラックを見ている札幌市民にとってライラックは、やはり、民家の庭に咲くべき花だったのだろう。

そもそも、札幌のライラックまつりは、札幌市民のライラックから生まれたイベントだ。

更科源蔵「誰が言い出したのでもなく、札幌の家の庭にはたいていライラックがあるんだから、ライラックの咲く頃、大通りに集まってビールでも飲んで、歌ったり踊ったりしようじゃないか、という話をしましてね」(札幌市「”さっぽろライラックまつり” の誕生」/『さっぽろライラックまつり二十五年のあゆみ』)

札幌市電が山鼻住宅街の中を通りすぎるとき、街角にはライラックの花がある。

市民が暮らす街角のライラックこそ、札幌を象徴するライラックだったのではないだろうか。

北大植物園のライラック

高度経済成長の時代まで「札幌へライラックを見に行く」と言えば、北大植物園が定番だった。

渡辺淳一の長篇小説『リラ冷えの街』(1971)は、この北大植物園が主要な舞台となっている。

植物園事務所の右手には樹齢八十年余のライラックの老木がある。八十年余というのは明治二十五、六年ごろに、すでに大きな株のままソリに乗せて運び込まれたからである。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

「樹齢八十年余のライラックの老木」は、サラ・クララ・スミスの北星女学校から移植されたものだ。

『リラ冷えの街』の主人公は、北大植物園に勤務していた辻井達一助教授がモデルとなっている。

「リラ冷え」という言葉を最初に紹介したのも、辻井達一助教授の『ライラック』(1970)だった。

日本では最近出版された榛谷美枝子さんの句集(自費出版のため、一般に出されていない)から──。「リラ咲くと聞き札幌へ途中下車」「ビール飲む約束はあとリラを見に」とやはり北大植物園へ、だと思う。(辻井達一「ライラック」)

辻井達一の『ライラック』で、榛谷美枝子の俳句に感銘を受けた渡辺淳一は、新聞連載小説のタイトルに「リラ冷え」という新しい言葉を使ったらしい。

北大植物園では、今もライラック並木が花を咲かせる。

北大植物園のライラック並木。日本にライラックをたくさん集めている公園は少ない。本州では余りよく育たないせいもある。6月のライラック・シーズンには上品な色と香りが一面にただよう。(辻井達一「ライラック」)

「さっぽろライラックまつり」は、例年、5月の下旬に開催されるが、気候によって、ライラックの見ごろは、6月上旬にずれこむことも珍しくない。

5月下旬に「ライラックまつり」が設定されているのは、「YOSAKOIソーラン祭り」の日程と被らないようにするためで、今年(2025年)はライラックの開花が早く、うまい具合に「ライラックまつり」とライラックの見ごろが重なった。

ライラックが咲き始めると、札幌は本格的な行楽シーズンの始まりである。

北大祭、北海道神宮例祭(札幌まつり)、花フェスタ、さっぽろ夏まつりと、大きなイベントが続く。

街角に咲く花も、ライラックからアカシヤへ、アカシヤからラベンダーへと、次々に受け継がれていく。

札幌市民が、ライラックの花に胸をときめかせるのは、そんな楽しい季節の始まりを告げているからなのかもしれない。