「リラ冷え」の語源は、渡辺淳一の小説『リラ冷えの街』ではない。

渡辺淳一は、北大植物園を管理する辻井達一助教授の著作で「リラ冷え」という言葉を見つけて、それを新しい作品のタイトルに利用したのだ。

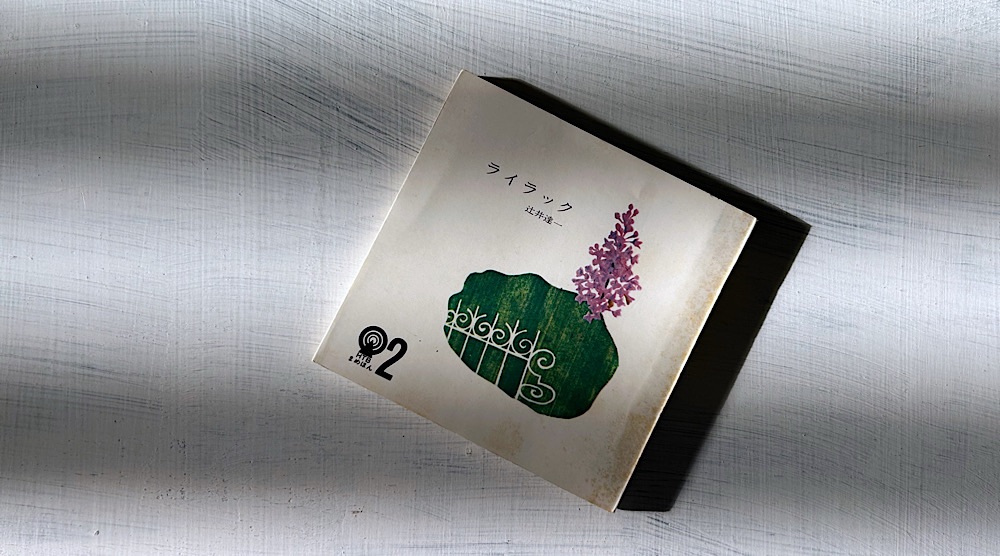

「リラ冷え」の語源は、榛谷美枝子の俳句であることが、辻井助教授の著作『ライラック』にも明記されている。

『リラ冷えの街』は、辻井達一『ライラック』から生まれた

渡辺淳一『リラ冷えの街』(新潮文庫)に、川辺為三の解説が収録されている。

「リラ冷え」という新しい言葉は、不自然でなく札幌の街に定着した。今では多くの人が、それが渡辺淳一の造語であることも知らずに使用しているし、俳句の季語にもなってしまったようだ。(川辺為三「リラ冷えの街」解説)

上記の解説のうち、「それが渡辺淳一の造語であることも知らずに」とあるのは、解説者の誤りである。

『リラ冷えの街』の語源については、渡辺淳一のエッセイ「リラ冷えのころ」に記されている。

この題名の「リラ冷え」というのは、日本語の正規の言葉としてはないはずである。たまたま辻井さんの本に、榛谷美枝子さんの句が紹介されていて、そのなかに、「リラ冷えや十字架の墓ひとところ」「リラ冷えや睡眠剤はまだきいて」の句があった。私はこのあとの句がとくに気に入ってる。(渡辺淳一「リラ冷えのころ」/『北国通信』所収)

上記にある「辻井さんの本」とは、1970年(昭和55年)5月に「HTBまめほん2」として刊行された辻井達一『ライラック』のことである。

いま、この植物園を実質的に管理されているのは、北大農学部の辻井達一助教授である。この方は学者であるとともに、才筆の持主で「ライラック」(HTV、まめほん)という小さいが、魅力的な本を書かれている。(渡辺淳一「リラ冷えのころ」/『北国通信』所収)

渡辺淳一『リラ冷えの街』は、1970年(昭和45年)7月から、北海道新聞(日曜版)で連載が始まった。

新たな新聞連載小説の構想にあたり、辻井達一『ライラック』は、作者に大きな影響を与えたらしい。

「リラ冷え」は榛谷美枝子の俳句から生まれた

北大植物園の辻井達一助教授は、滝川市在住の俳人(榛谷美枝子/はんがい・みえこ)の句集の中で「リラ冷え」という言葉を発見した。

日本では最近出版された榛谷美枝子さんの句集(自費出版のため、一般に出されていない)から──。「リラ咲くと聞き札幌へ途中下車」「ビール飲む約束はあとリラを見に」と、やはり北大植物園へ、だと思う。(辻井達一「ライラック」)

「最近出版された榛谷美枝子さんの句集(自費出版のため、一般に出されていない)」は、1968年(昭和43年)8月に刊行された句集『雪礫(ゆきつぶて)』のこと。

「リラ冷えやすぐに甘えてこの仔犬」「リラ冷えや十字架の墓ひとところ」「リラ冷えや美術講演パリのこと」「リラ冷えや睡眠剤はまだきいて」のように、その頃の札幌はまだ時にうすら寒い日が見舞う。(辻井達一「ライラック」)

科学者である辻井助教授は、「リラ冷え」という言葉が、作者(榛谷美枝子)による造語であることに、気がついていなかったのかもしれない。

「リラ冷え」の季語が、自身の造語であることは、榛谷美枝子本人も認めていたらしい。

日本社会党の道議会議員(舟山広治)の『北の風音(道政歳時記)』(1981)に「『リラ冷え』の語源」という項目がある。

そんな北海道の季感をあらわす適切な語に「リラ冷え」があります。ある日、古書店の主人に俳人榛谷美枝子さんを紹介され、お話をしているうちに、それは榛谷美枝子さんの創語であることを教わりました。渡辺淳一著『リラ冷えの街』の題名も榛谷美枝子さんからきているのだそうです。(舟山広治「北の風音(道政歳時記)」)

俳人(榛谷美枝子)の作った「リラ冷え」という新しい言葉は、辻井達一助教授の著作を通して渡辺淳一の目に留まり、『リラ冷えの街』という作品となって広く広まった。

これも「リラ冷え」という言葉が持つ、美しい響きと北海道の季節感がマッチしていたからこそだろう。