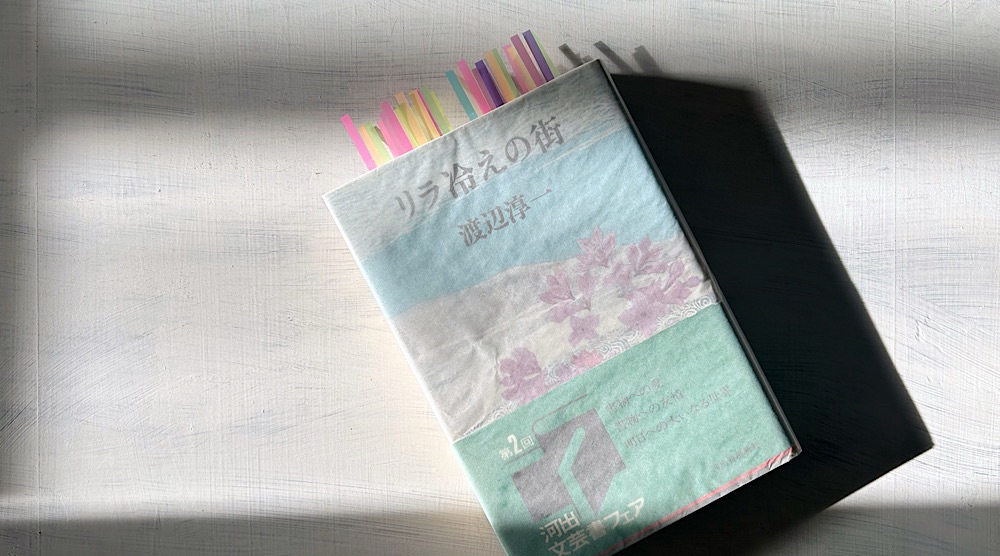

渡辺淳一「リラ冷えの街」読了。

本作「リラ冷えの街」は、1971年(昭和46年)5月に河出書房新社から刊行された長篇小説である。

この年、作者は38歳だった。

初出は、1970年(昭和45年)7月5日~1971年(昭和46年)1月31日『北海道新聞(日曜版)』(連載小説)。

リラ冷えは夫婦の倦怠期の象徴だった

本作『リラ冷えの街』において、「リラ冷え」は何を象徴しているのだろうか?

この物語には、二つの不倫が描かれている。

中心となっているのは、妻子持ちの主人公(有津京介)と、遺児を抱えた未亡人(宗宮佐衣子)との不倫である。

学生時代、主人公(有津)は、人工授精に使う精液(ザーメン)を提供するアルバイトをしたことがある。

「あっ」小さな声を発すると彼はあわてて冷い試験管を前に当てた。火花が散ったかと思った。瞬間、有津の脳裏を、眉を寄せてあえいでいる白い女の顔が横切った。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

あれから十年近い年月が経ち、有津は宗宮佐衣子と出会った。

佐衣子が、あのとき主人公が精液を提供したその女性であることを、有津は知っている。

10年間、有津は、その女性を心に思い描きながら生きてきたのだ。

彼にも既に、妻(牧枝)と娘(久美子)がいたが、有津は佐衣子を全力で愛する。

唇を許した男に逢いに行く。それは妻として許されることではなかった。行くこと自体が明らかな不貞であった。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

強引な有津に、佐衣子は少しずつ魅かれていく。

佐衣子の体は有津の腕にもたれたまま小刻みに震えている。小学生の子供のいる女にはとても思えない。まだ十七、八のようにも思える。(いよいよ俺はこの女を犯す。十年ぶりに今度こそ本当にきちんと犯すのだ)(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

10年前には、主人公(有津)はまだ大学生で、妄想の中で見知らぬ人妻を犯し、自ら精液を放出した。

しかし、あれから10年を経て、現在は父親になっている彼は、佐衣子の生身の肉体を、現実に自分のものとする。

「許して」瞬間、佐衣子は小さく叫んだ。眉根が寄り、鼻がつき上ったようにひどく細く見えた。十年前、便所の中でのけ反った瞬間を有津ははっきりと思い出した。青い臭いまでが同じように甦った。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

二人は肉体関係を重ねて深く愛し合うが、有津は家族を持つ身である。

どれだけ愛しても、不倫関係は不倫関係より先に進むことができない。

「虚しい? 馬鹿なことを言っちゃいけない。僕は君を愛しているし、君は僕を愛している。離れていてもお互いに愛し合っている。そう信じることが何故虚しいのです。こんな確かなことはない」(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

やがて、佐衣子は妊娠し、主人公(有津)は重い決断を迫られる(「産んでよろしいのですか?」)。

突然、ふり返ると有津は佐衣子の両の肘をとらえた。「僕の言うことを聞いて欲しい」「……」「今度、今度だけは……」有津の眼が夜の中で輝いていた。「諦めて欲しい」(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

結局、二人の不倫関係は、有津の夫婦関係を乗り越えることができなかったのだ。

そこには、どこにもたどり着くことのできない不倫の悲しさがある。

主人公(有津)とヒロイン(佐衣子)の不倫と同時並行的に描かれているのが、有津の義妹である女子大生(苑子)と妻子ある男性医師(村尾敬祐)との不倫である。

口籠った有津を、苑子は下から見上げていた。「愛しているから一緒にいなければならないという理由はありません」「まあそうだが」「一緒にいる人同士が、必ず愛し合っているとはかぎらないと思います」(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

若い苑子は、どこにも行き着くことのない不倫を、堂々と受け入れてみせる。

そんな苑子の行き着いた先は、自殺(未遂)という悲惨な末路だった。

「今日、苑ちゃんが睡眠薬を吞みました。私はこれから久美子と病院へ行きます。病院は行啓通りの掛井医院です」有津は二度読んだ。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

結局、苑子も、男性が持つ夫婦関係を乗り越えることはできなかったのだ。

親と子が日曜日の朝、コーヒーカップに乗っている。子供がはしゃぎ、親がそれをみている。その姿は優しく平和だった。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

親子の幸福な情景は、不倫からは得ることのできないものだ。

そこに、家族の持つ絆の固さが示されている。

作中、主人公(有津)は、夫婦関係の難しさを指摘してみせる。

「世の中には沢山の家庭がある。街にも山にも団地にも、でも本当に愛し合って住んでいる男女などはそういない」有津は少し落ちついた様子で言った。「他の人はどう思うか知れないが、僕はそう思う」(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

本当には愛し合っていない夫婦関係でさえ、どんなに情熱的な不倫関係よりは強固な絆を持っている。

主人公が、自分の行動によって証明したものは、不倫という恋愛関係の脆さだった。

この物語が示しているのは、夫婦や家族の有する絆の強さである。

「しかし可笑しなものだ」「え?」「どうでもいい時は許されて、本当に愛している時には産むことが許されない」(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

許した者も、許さなかった者も、それは有津自身だった。

どんなに愛し合った夫婦であっても、時には、お互いの愛が冷めた瞬間を感じることがあるかもしれない(まるでリラ冷えのように)。

しかし、リラの花は、リラ冷えの中にあっても、美しい花を咲かせる。

それが、つまり、夫婦関係というものだ。

常に、情熱的であることを求められる不倫に「リラ冷え」はない。

リラの花のように、と佐衣子は思った。リラの花は盛り上るように咲きながら、淡く冷え冷えとしていた。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

淡く冷え冷えと美しい花を咲かせるリラは、夫婦関係の象徴である。

リラ冷えを乗り越えることのできなかった二つの不倫が、この物語の大きな柱だった。

「さよなら」佐衣子は一瞬、有津を見詰めたが、すぐ視線を落すと背を向けた。(略)夕闇の迫ったリラの樹影にはすでにかすかな底冷えがあった。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

主人公(有津)が精液を提供した人工授精は、本当の愛とは言えない。

しかし、本当の愛とは言えなくても、夫婦関係の中に子どもが生まれた。

本当の愛があっても、それが不倫である限り、有津と佐衣子は子どもをもうけることができない。

そこに、人生の皮肉があり、人生の難しさがある。

本作『リラ冷えの街』は、夫婦関係をリラ冷えに喩えながら、不倫の愛の虚しさを描いた物語だったのだ。

不倫物語をロマンチックに演出する札幌の四季

不倫物語を背景から支えているのが、美しく描かれた札幌の四季である。

五月になった。札幌は梅と桜がほぼ同時に咲く。例年、五月の初旬である。(略)この花々が散って、北海道には初夏が訪れる。北国の初夏の緑は目にしみるほど美しい。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

本作『リラ冷えの街』は、北海道新聞の連載小説だったから、殊更に地元を意識した場面展開が多い。

北大はエルムの学園と呼ばれるほど構内にこの樹が多い。いずれも高く太く見事に成育し、樹齢百年をこすものもある。(略)植物園にもこの樹は多く、夏の日には広い芝生に黒く大きな影を落す。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

舞台の中心となっているのは、主人公の勤務先である北大植物園である。

作者は、主人公(有津京介)の設定を、実際に北大植物園の研究者に求めたらしい。

いま、この植物園を実質的に管理されているのは、北大農学部の辻井達一助教授である。(略)「リラ冷えの街」という小説を書くとき、僕はこの方をモデルにさせていただいた。もっともモデルといっても、彼の実生活がそうだということではなく、北大の助教授で植物園に勤めている、という状況設定だけをお借りした。(渡辺淳一「リラ冷えのころ」/『北国通信』所収)

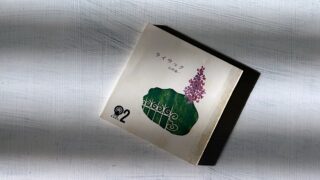

「リラ冷えの街」という作品タイトルは、辻井達一の著書『ライラック』にインスパイアされて生まれたものである。

「リラ冷え」という言葉を定着させたという意味で、『リラ冷えの街』の功績は大きい。

植物園事務室は白壁ぬりの二階建てで、正面玄関の上には三間幅のバルコニーがある。札幌農学校時代の植物学教室を原型のまま大学構内から移したもので、窓の細く長く、どっしりした構えはいかにも明治調の建物だが、バルコニーの床と手摺は一部朽ちかけていた。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

1901年(明治34年)に建てられた「旧・札幌農学校動植物学教室」は、1992年(平成4年)以降「宮部金吾記念館」として活用されている。

植物園事務所の右手には樹齢八十年余のライラックの老木がある。八十年余というのは明治二十五、六年ごろに、すでに大きな株のままソリに乗せて運び込まれたからである。詳しい樹齢は誰も知らなかった。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

札幌最古のライラックとして知られる老木は、1890年(明治23年)、北星女子高校の創設者(サラ・クララ・スミス)によってアメリカから持ち込まれたものだ。

「この根の下には橇が埋まっているのです」「橇が……何故です?」「明治の半ばにこの木の株を橇で運んできたのです。あらかじめ穴を掘ってあったのですが、株が大きすぎておろせなかったのです。それで橇のままおろしたというのです」(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

札幌のライラック伝説は、物語全体にロマンチックな印象を与えている。

「この花冠の先が五つに切れているのがたまにあります」「五つですか」「その五裂の花はラッキーライラックと言って、その花を吞み込んでしまうと、愛する人は永久に自分に対する愛を変えない、という言い伝えがあるのです」(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

美しいライラックの花が咲く街、それが、不倫物語の舞台・札幌である。

川を目前にして山裾が途切れた形が、軍艦の舳に似ているところから、その突端を「軍艦岬」とも呼ばれたが、終戦とともにその名もすたれた。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

「軍艦岬」の俗称は、現在も地元に残っている。

宗宮佐衣子は午後三時に、山に近い円山の実家を出ると車で真っ直ぐ四丁目へ向かった。四丁目は駅前通りと南一条通りの交叉する十字路で、札幌で最も人通りの多い場所であった。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

かつての四丁目は、ここで路面電車が十字に交錯しているところから「四丁目十字街」とも呼ばれた。

オフィス街の札幌駅前に対して、四丁目はショッピング街だった(佐衣子は三越デパートでネクタイを買っている)。

日曜日の大通りは人が溢れていた。花壇の周りの芝生に人々が寝そべり、そこからアカシヤの並木ごしに電車が通り過ぎるのが見えた。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

石川啄木も感激したと言われるアカシヤ並木は、既にない。

新しい庁舎を左に曲るとアカナラの並木があった。その先に植物園の入り口の鉄柵が見えた。赤と白で染め分けられた観光バスが並んで見えた。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

植物園入り口から東に向かって、中村屋旅館の前の通りに、古いアカナラ並木が今も残る。

「新しい庁舎」とあるのは、1968年(昭和43年)に建てられた北海道庁本庁舎のことだ。

札幌の駅前通りを南へ下ると歩いて十分そこそこで、薄野の交叉点にぶつかる。ここで電車は左右へ分かれ、一方は豊平へ、一方は山鼻へ向かう。山鼻線は右へ三丁走り、そこで左へ曲って再び南下する。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

薄野から国道36号線を豊平に向かって豊平橋を越えた市電は、やがて、豊平で定山渓鉄道に接続していた。

山鼻西線は、現在も当時のルートを走っている。

中島公園に続く西の一角に苑子のアパートがあった。(略)電車通りから一丁入っただけで、車の騒音は消え、静まり返った夜にはアパートの裏手を流れる川のせせらぎが聞こえた。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

鴨々川のせせらぎが聞こえる描写からは、現在「渡辺淳一文学館」が建つ一帯をイメージすることができる。

苑子の病院は山鼻電車線の行啓通りを過ぎた少し先にあった。黄色いモルタル造りのこじんまりとした建物で、入り口に、内科・小児科・放射線科と書いた白い看板が立っていた。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

「内科・小児科・放射線科と書いた白い看板」は、2000年頃まで、実際に電車通りに残っていた。

宮の森一帯の朝は小鳥の声で始まる。昔流で言うと官幣大社、北海道神宮の奥の森、すなわち、お宮の森であったのが、昭和三十年前後からの激しい宅地ブームで、森が切り拓かれて住宅地となった。円山、山鼻といった古い住宅地に対して、宮の森はさし当り、札幌の新興住宅地ということになる。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

主人公(有津)のモデルとなった辻井達一も、やはり、宮の森の住民だった。

北海道の衣替えは六月半ばの北海道神宮の祭りの日からであった。その日から女学生は一斉に白に紺のリボンのセーラー服に変り、妻は袷から単衣に変る。人々の服装とともに初夏が一度に花開く。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

札幌の「初夏」は長い。

桜や梅が散って、ライラックが咲き、札幌まつりの頃にアカシヤの白い花が散るまで、札幌では長い初夏が続く。

札幌から海水浴のできる海岸までは、何処も車でほぼ小一時間の距離である。なかでも銭函・大浜といった小樽よりの海岸には、佐衣子の家のある円山からでは都心を抜ける手間がはぶけるので三十分とかからない。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

「銭函(ぜにばこ)」は小樽市の、「大浜」は石狩市の海水浴場で、夏には、多くの海水浴客が集まる。

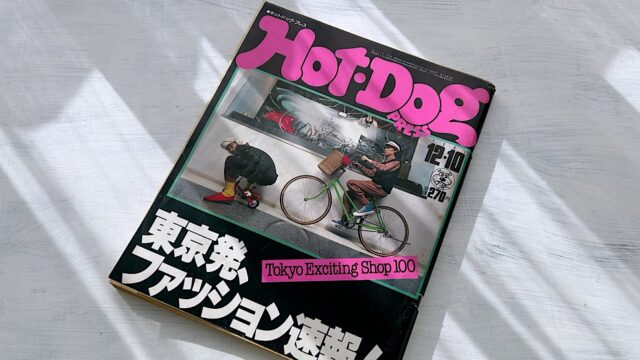

盛夏が過ぎて、北海道からカニ族が消えた。カニ族とは二十歳前後の、道外からの観光旅行者を言う。彼等は男女を問わずセーターとズボンの軽装に、一様に角張ったリュックを背負っている。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

「カニ族」は、70年代の北海道旅行者を象徴する存在と言っていい(80年代には「ミツバチ族」がいたように)。

ふきのとうのサードシングル「初夏」(1975)にも「カニ族」が出てくる。

時計台を見て たむろしている

大きなリュックの黒いカニ族

ぼくは通り過ぎ 見ない振りして

道を聞かぬよう 声をかけぬよう

(ふきのとう「初夏」)

自由な旅を謳歌する「カニ族」は、70年代版のバックパッカーだったのだろう。

山を越え、白樺とカラマツの樹林を抜けると眼下に支笏湖が開けた。札幌を出てちょうど一時間である。透明度日本第三位の湖面の上に初秋の雲が浮いている。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

昭和時代、札幌からの不倫旅行と言えば支笏湖が定番だった(札幌市内では、知人に会う確率が高い)。

だからこそ、主人公(有津)は、ここで、もう一組の不倫カップル(義妹の苑子)と鉢合わせするのだ。

二月の第一週の週末に行われる雪祭りには、雪が足りないというので、わざわざ自衛隊がトラックで、近郊の山野から会場へ雪を運び込んだ。だが皮肉なことに祭りの前日になって大雪があった。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

支笏湖や雪まつりまでが登場して、『リラ冷えの街』は、いかにもな観光小説である。

こんな小説を読みながら、札幌を旅することができたら、それはきっと素晴らしい札幌体験だったのだろう。

当時は「ご当地ソング」が流行っていたが、『リラ冷えの街』は「ご当地小説」だった。

この物語は、東京・羽田空港から始まっている。

有津京介が羽田空港に着いたのは午後七時であった。(略)国内線の出発ロビーに入ると、有津はまっすぐ搭乗受付のカウンターへ向かった。上に札幌行十九時十分発、五一五便という掲示が下っている。飛行機の座席をかたどったシート番号は、ほとんどが裏返されて五、六枚しか残っていない。(渡辺淳一「リラ冷えの街」)

あたかも、東京の旅行者が飛行機で札幌へ向かうように、この物語は、読者を札幌の街へと誘いこんでいく。

そこに広がっているのは、情緒的な札幌の街並みに演出された、ロマンチックな不倫物語である。

ライラックまつりの季節、昭和の札幌物語を読みながら「リラ冷えの街」を旅してみてはいかがだろうか。

書名:リラ冷えの街

著者:渡辺淳一

発行:1971年(昭和46年)5月20日

出版社:河出書房新社