フョードル・ドストエフスキー『未成年』読了。

本作『未成年』は、1875年(明治8年)にロシアで出版された長篇小説である。

この年、著者は54歳だった。

初出は、1875年(明治8年)1月~12月『祖国雑誌』。

ドストエフスキー史上で最も人気のない名作

本作『未成年』は、ドストエフスキーの長篇小説である。

ドストエフスキー「五大長篇」のひとつだが、5作品の中では最も人気が低いと言われているらしい。

ドストエフスキー「五大長篇」全リスト

①罪と罰(1866)

②白痴(1868)

③悪霊(1871)

④未成年(1875)

⑤カラマーゾフの兄弟(1880)

訳者(亀山郁夫)も、NHK100分de名著別冊『集中講義 ドストエフスキー 五大長編を解読する』(2022)の中で、「おおかた『失敗作』と見るのが定説です」と述べている。

『未成年』はドストエフスキーの五大長編小説の中でもっとも読まれることの少ない作品です。(略)そればかりか、一般的には評価自体も定まっていないというのが実情であり、おおかた「失敗作」と見るのが定説です。(亀山郁夫『ドストエフスキー 五大長編を解読する』)

『未成年』は、なぜ、失敗作と言われているのだろうか?

本作『未成年』は、主人公にして語り手である若者(アルカージー・ドルゴルーキー)による告白ノート(手記)の形で、物語が進められていく。

なんという恥さらし! 読者のみなさん、ぼくはこれから恥と屈辱の物語をはじめるが、この人生において、これらの思い出ほど恥ずかしいものはない!(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

主人公(アルカージー)は、必要以上に読者の存在を意識していて、それが物語の円滑な進行を妨げている印象は強い。

ドルゴルーキーとしては、複雑なストーリー展開を少しでもわかりやすくするために、細部に渡って読者の注意を促しているのかもしれない。

あるいは、これも未熟な若者(未成年者)ゆえの失敗だっただろうか。

この物語は「未成熟な若者」(アルカージー)の青春を描いたことから「未成年」のタイトルが名付けられた。

しかし、物語全部を読み終えたとき、未成熟だったのは「未成年者」(アルカージー)ばかりではなかったことが理解できる。

アルカージーは、未成熟な若者たちが繰り広げる狂騒曲(ドタバタ劇)の案内人にすぎなかったのだ。

始まりは、アルカージーの複雑な家庭事情だった。

「おまえ、名前なんだ?」「ドルゴルーキー」「ドルゴルーキー公爵ってわけか?」「ううん、ただのドルゴルーキー」「なんだ、ただのかよ! バカじゃねえの!」(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

アルカージーは、父(マカール・ドルゴルーキー)と母(ソフィヤ・ドルゴカーナ)の家庭に生まれた少年である。

父(マカール)は、25歳の青年が当主であるヴェルシーロフ家の召使い(庭師)をしていた。

やがて、マカールの知らないところで、当主(ヴェルシーロフ)と母(ソフィヤ)が密通して、アルカージーが生まれた。

アルカージーは、つまり、当主(ヴェルシーロフ)の私生児である。

妻を寝取られた夫(マカール)は巡礼の旅に出て、アルカージーの孤独な少年時代が始まった。

アルカージーは、孤独を愛する青年として成長する(「孤独が、いちばん大切だ」)。

ぼくの理想──、それはロスチャイルドになることだ。読者のみなさん、どうか気持ちを鎮めて、まじめに聞いていただきたい。くり返していうが、ぼくの理想はロスチャイルドになること、ロスチャイルドクラスの金持ちになることだ。(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

孤独なアルカージーは、フランスの大金持ち(ジェームス・ロスチャイルド)のような大金持ちになることを夢見ていた(「金とは、どんなにろくでもない人間でも一位に導いてくれる唯一の道である」「お金はすべての不平等を均してくれる」)。

ぼくは、これまでずっと力を渇望してきた。力と孤独を。(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

「ただのドルゴルーキー」として人生の辛酸を舐めてきたアルカージーにとって、「権力」こそ人生のすべてだったかもしれない。

ぼくには、お金など必要ないのだ。というか、ぼくに必要なのはお金ではなく、力ですらない。ぼくに必要なのは、ひとえに力によって得られるもの、その力なしではけっして手に入れられない何かだけだ。それは孤独で穏やかな力の意識だ!(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

強大な権力を手に入れることで、アルカージーは最高の孤独の中で生きようとしていたのである。

ぼくがとくに幸福だったのは、ベッドに入って毛布にくるまりながら、完全な孤独のなかで、ひとり人生をべつのかたちに作りかえていくときだった。(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

ささやかな暮らしの中で、アルカージーはわずかの金を貯蓄する術を覚えた。

しかし、実父(ヴェルシーロフ)の勧めで大都会(ペテルブルグ)で暮らし始めて以降、アルカージーの生活は堕落していく。

なぜなら、ペテルブルグは、未成熟な若者たちによって構成される、不完全な都会だったからだ。

最初の犠牲者は、現代(ロシア)社会に生きづらさを抱える青年(クラフト)だった。

「連中はべつに人より愚かというわけでもなければ、賢いわけでもありません。たんに狂っているだけです。ほかの連中と同じでね」「全員が狂ってるですって?」好奇心にかられて思わず彼の方をふり向いた。「このご時世、多少ともましな人間はみな、頭が変になっています」(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

革命を志す仲間たちとの葛藤の中で、クラフトはピストル自殺を遂げて、(狂った)現代社会からの脱落を果たした。

次に死んだのは、不幸な女性(オーリャ)である。

母と二人で田舎から出てきたばかりのオーリャは、貧しい暮らしの中、都会の男たちに凌辱されて、世の中に絶望する(「大好きなママ、人生のデビューを、この手で断ち切ることを許してください」)。

「不快きわまりない、超厄介な事件ですよ!」ほとんど憎々しげに彼は答えた。「きみが話していた例の若い娘、あの娘が、部屋で首を吊ったんです」(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

オーリャの自殺には、アルカージーの実父(ヴェルシーロフ)が関係していた(「ねえ、あの人、ほんとうはわたしを辱める気だったんじゃないかな?」)。

主人公(アルカージー)の知らないところで、大きな混乱が起こり始めていた。

秩序を失った都市(ペテルブルグ)では、どんなことがあっても不思議ではない。

アルカージーの妹(リーザ)は、父(ヴェルシーロフ)の敵であるセルゲイ・ソコリースキー公爵と愛し合い、妊娠する。

ぼくはソファに倒れこんだまま、すすり泣いていた。「リーザ! リーザ! かわいそうに、不幸せなリーザ!」(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

アルカージーは、セルゲイ公爵からの借金でギャンブルにハマり、自堕落な生活に身を滅ぼしていく(「そう、あなたはまだ知らないんです、ぼくの底なしの堕落をね!」)。

そして、彼は、美しすぎる未亡人(カテリーナ・アフマーコワ)への恋に溺れていた。

「ぼくが……あなたを……許すだなんて! でも、聞いてください、カテリーナさん、怒らずに! あなたが結婚なさるって、ほんとうですか?」(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

主人公の「理想」への思いが熱く語られる「第一部」とは対照的に、「第二部」では様々な事件が次々と起こり、物語展開のドライブ感がすごい。

読者は、このスピード感を楽しみながら、ストーリーから置いていかれることがないように、全神経を一行一行へ集中させなければならないだろう(それは、小説好きにとって幸福な瞬間だ)。

カテリーナに失恋したアルカージーは、賭博場で「泥棒」呼ばわりされたことで、とうとうキレてしまうが(「おまえら、全員、今日にも密告してやる! ルーレットは警察に禁止されているんだ」)、その気持ちは分からないでもない。

「何もかもいきなりドカーンと吹き飛ばしてやる、何もかも破壊してやるんだ、罪人だろうがなかろうが、相手はだれだっていい、そこでやつらははっと気づくはずだ……あれっておれたちが泥棒呼ばわりしたあの男じゃないか……それをちゃんと見届けてから、自殺すればいい」(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

自暴自棄になって街へ放火する寸前のところで、アルカージーの人生が変わった。

混乱の物語は「第三部」において、アルカージーの「再生と復活」を描き始める。

この手記を終え、最後の章を書き終えようとするいま、ふと感じることがある。すなわちぼくは、まさに回想と執筆という営みをとおして、じぶん自身を再教育してきたということだ。(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

有体に言って、本作『未成年』は、未成熟な若者(アルカージー)の破滅と再生の青春物語である。

しかし、未成熟な若者(アルカージー)を取り囲んでいたのは、やはり、アルカージーと同じように未成熟な大人たちだった。

『未成年』という物語において、未成熟な人間を象徴するのは、主人公(アルカージー)が敬愛する実の父親(ヴェルシーロフ)である(「それにしても、なんて妙な男だろう!」)。

「そう、心が二つに割れていく、それが恐ろしくてならないんだ。まるで自分のそばに、じぶんの分身がいるような感じなのさ」(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

妻(ソフィヤ)を愛するヴェルシーロフは、同時に、息子(アルカージー)が憧れる女性(カテリーナ)を愛していた。

「いいかい、ソーニャ、ほらこのとおり、わたしはまた聖像を手にとった(彼は聖像をとり、手のなかでくるくる回した)、で、じつはいま、この瞬間、この聖像を暖炉に、そう、その隅に叩きつけたくてしかたないんだよ。そしたら一発で真二つに割れると思うんだ、ちょうど真二つにね」(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

割れた聖像は、ソフィヤの夫(マカール)が遺していった遺品だった。

夫から解放されて未亡人となったソフィヤの前で、ヴェルシーロフは聖像を真っ二つに割ってみせる(「聖像は、真二に割れた……」)。

それは、ヴェルシーロフ自身を象徴するものでもあっただろう(「『おまえの命もこういうふうに断ち割られる!』とね」)。

「でも、分身がいるんです、分身が!」ぼくは叫んだ。「だって、彼は頭がおかしくなってるんですよ!」(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

狂ったヴェルシーロフは、狂った現代(ロシア)社会の犠牲者であり、狂った人々を象徴する存在でもある(「わたしの放浪はいま終わったばかりなんだよ、まさしく今日な」)。

「でも、これってだれの言葉か、ご存じですか? この『同じ狂気にかられた人間』という言葉。これは彼の言葉なんです。ヴェルシーロフの言葉なんです!」(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

アルカージーにとって、莫大な遺産争いに憎み合う二人の美女──カテリーナとアンナ──さえ、狂気にかられた人間だったかもしれない。

「ヴェルシーロフは、彼女を殺します! あの男がもし、ランベルト・レベルに身を落としたとしたら、それこそ、殺します! 分身がそばについていますから!」(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

狂った人々の出現は、最初に自殺した青年(クラフト)の予言どおりだった。

カテリーナに恋をしながらリーザを孕ませたセルゲイ公爵は獄中で病死し、リーザは不慮の事故で胎児を失ってしまう。

カテリーナの恐喝に失敗した高校時代の友人(ランベルト)は行方不明となり、ランベルトの仲間の一人(のっぽの木偶)はピストル自殺で死んだ。

前作『悪霊』に負けないほど、多くの若者たちが破滅していく。

つまり、作品タイトル「未成年」は、未成熟な若者たちによって構成された未成熟な世界の崩壊を予言するものだったのだ(「なにしろ、次の世代は、未成年たちによって築きあげられていくのですから……」)。

そういう意味で、「未成年」というタイトルは、物語とは必ずしもマッチしていないような気がする。

未成熟な若者たちと「未成年」とは、必ずしも同義とは言えないからである。

まして、この物語では、中年男性(ヴェルシーロフ)さえ未成年の象徴であり、現代ロシア社会(ペテルブルグ)という存在自体が「未成年」だったと読むことができる。

「わたしもおまえと同じで、じぶんの仲間が好きになったことはいちどもない。世界から取りのこされ、じぶんの力と夢だけに頼らざるをえない子どもたちこそ哀れだ」(フョードル・ドストエフスキー「未成年」亀山郁夫・訳)

歴史が再生と崩壊を繰り返すものだとしたら、もしかすると、我々が生きている世界さえ、あるいは「未成年」だったかもしれない。

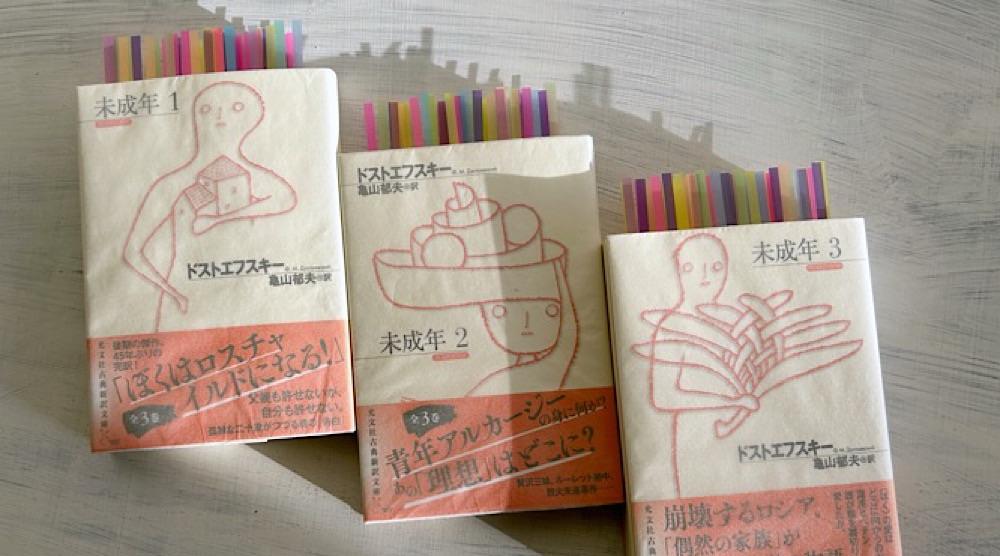

書名:未成年(全3巻)

著者:フョードル・ドストエフスキー

訳者:亀山郁夫

発行:2023/01/20

出版社:光文社古典新訳文庫