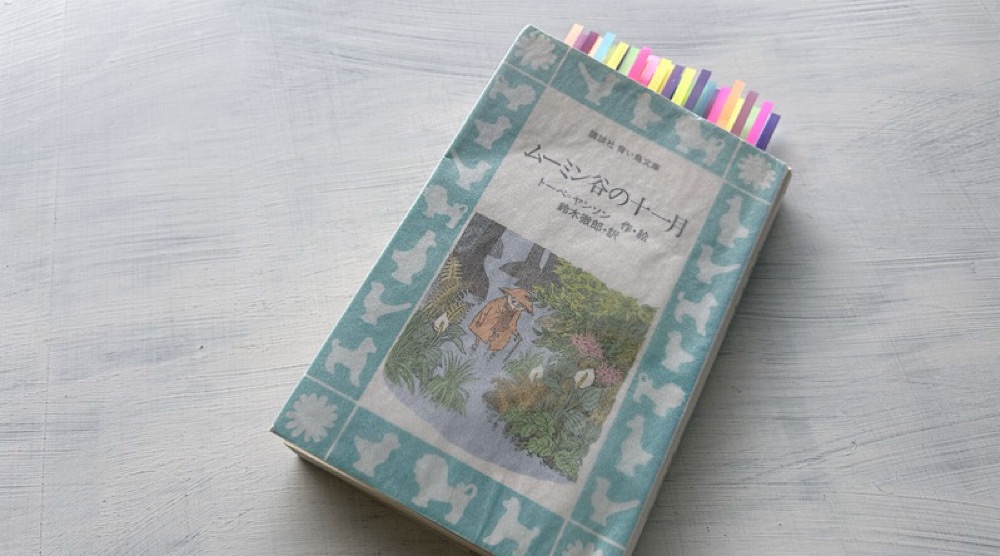

トーベ・ヤンソン『ムーミン谷の十一月』読了。

本作『ムーミン谷の十一月』は、1970年(昭和45年)に刊行された長篇小説である。

この年、著者は56歳だった。

多様な価値観の集合体は現代社会の縮図

本作『ムーミン谷の十一月』は、「ムーミン物語」シリーズ最後の作品である。

ムーミン物語ではあるものの、ムーミン一家は登場しない。

そして、ムーミン一家が登場しないにもかかわらず、この作品はシリーズの中でも最高傑作と言えるほど高い完成度を誇っている。

『ムーミン谷の十一月』は、「ムーミン」シリーズが産み落とした最高の文学作品だったのだ。

この物語には、それぞれの悩みを抱える個性的な人々(?)が、次から次へと登場する。

孤独な少年(ホムサ)は、家族の愛に飢えていた。

日がくれて、みんなが家に帰ってしまって、入り江がしいんとしてくると、ホムサは、自分で作ったお話を、自分にしてきかせます。それは、あの、しあわせなムーミン一家の人たちのお話でした。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

ホムサにとって、ムーミン一家は幸せな家族の象徴である。

夢見がちで寂しがり屋の少年は、夢に描いたムーミンママへ会うために、ムーミン谷へやってくる。

掃除と料理が好きなフィリフヨンカも、孤独な女性だった。

なにしろ、フィリフヨンカは、もう、ずっと前から、だれともつきあわなくなっていたのですから。家族とも、親類の人たちとも、うるさい友だちともね。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

孤児として生まれたホムサとは異なり、フィリフヨンカは、自らの意思によって、周囲との交流を断絶して生きていた。

大好きな掃除中に危険な事故に遭遇したフィリフヨンカは、自分の生き方に疑問を持ち始める。

わたし、もう、フィリフヨンカになっているのなんて、いやになっちゃったわ。なにかほかのものになろうっと……と、かの女は思いました。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

自分に疑問を持ち始めると、何もかもが疑問に思えてくる。

おぼんは、山づみになっているし、食器だって入れものだって、何百というほどあるんだから。それなのに、それをつかうのは、たったひとりなんだわ。わたしが死んでしまったら、あとは、だれがつかうのかしら。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

日常生活を棄てたフィリフヨンカは、ムーミンママへ会うための旅に出た。

おせっかいなヘムレンさんは、自分の生活に疑問を抱いている。

ヘムレンさんは、服をぬいだり着たりするのがきらいでした。着たりぬいだりしていると、毎日おんなじことをくりかえしているみたいな気がしてくるのです。無意味に毎日をすごしているように思えるのです。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

社会のために貢献しているのに、まったく報われないという徒労感に、ヘムレンさんは疲弊していた(「みんな、よりよいくらしをするのが、いやなみたいだ、と、ヘムレンさんは、歯をみがきながら、かなしくなりました」)。

すると、、ふと、自分がなんにもしなくなったらどうなるんだろう、という気がしました。「たぶん、いまとちっともかわりやしないさ。ほかのやつが、また、だれか、せわをやきはじめるだけさ」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

人生を投げ捨てるような気持になって、無力感いっぱいのヘムレンさんは家を出た。

ムーミンパパと会うために、ムーミン谷へ向かったのだ。

スクルッタおじさんは、自分の名前さえ忘れてしまった、年寄りのお爺さんである(だから、スクルッタおじさんは仮名だ)。

「よし、わしは、スクルッタおじさんなのだ」と、この人は、ゆかいそうに、小さな声で自分にささやきました。「さあ、おきるとしよう。そして、この世の中の身内のことなんて、すっかりわすれてしまうのだ」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

周囲から必要以上に干渉されることに辟易したスクルッタおじさんは、ひとり気ままな旅に出た(「そうだ。遠いむかしに、いったことのあった、あの谷へいってみたいんだ」)。

スクルッタおじさんの孤独は、「年寄りだから」という理由で家族から邪魔者扱いされている、あの疎外感だ。

「ありっこないさ」と、スクルッタおじさんは答えました。「わしは家族なんてきらいでな。ひ孫がいくたりもいるけれど、そいつらのことは、わすれちまったよ」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

4人の放浪者たちは、やがてムーミン谷にたどりつき、ムーミン屋敷で暮らし始める。

しかし、そこにムーミン一家は不在だった。

「みんな、どこにいるのよ。どこにいるのよ」と、フィリフヨンカはどなりました。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

ムーミン一家は、前作『ムーミンパパ海へいく』に描かれているとおり、海洋の冒険へ出かけていたのだ。

メンタルを病んだ4人の変わり者の中に加わったのが、ミムラねえさんである。

「わたし、ミムラに生まれて、ほんとうによかったわ。頭のてっぺんから足のつま先まで、とてもいい気持ちだもの」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

高い自己肯定感に支えられて、ミムラねえさんはポジティブに人生を生きる女性だ。

さらに、孤独を愛する旅人(スナフキン)が戻ってきたことで、彼らはひとつの集団としてのまとまりを見せ始める。

もとより、様々な価値観を持つ者たちのバラバラの集まりだから、彼らの共同生活がうまくいくはずもなかった。

「命令は男がするんだ。男だ、男だ」と、ヘムレンさんはいいました。すると、フィリフヨンカは、つんと上をむいていいかえしました。「ムーミンママのいるころは、ちがっていましたようだ」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

少年と老人、男性と女性、様々な価値観が互いにぶつかりあい、摩擦を引き起こす。

料理と掃除をすることが大好きなフィリフヨンカにとって、それは誰かに命令されてするべきことではない。

フィリフヨンカの目に、なみだがうかびました。そんなたのしみを、ヘムレンさんがうばってしまったのです。「あとかたづけだって、わたしがするわよ。よろこんで。ただ、人からいわれてするのでさえなければね」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

もちろん、ヘムレンさんに悪意があったわけではない。

それは、単なる価値観の違いにすぎなかったのだ。

衝突の中で、彼らは自分の存在に自信を失っていく。

「おそうじもできない、お料理もできないでは、生きていたってしょうがないじゃないの。ほかには、するねうちのあるものなんて、なにもないもの」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

多様な価値観の集合体は、我々が生きる現代社会の縮図と言っていい。

やがて、彼らは少しずつ、互いの存在を認め合うようになる。

「そいつはけっこう」と、スクルッタおじさんはいいました。「でもな、それなら、ひとつ、あれはこう、これはこうだなんていうのをやめてくれないかな。わしのたのしいゆめを、ぶちこわさないでくれよ」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

スクルッタおじさんが求めているものは、楽しかった昔を取り戻すことではない。

年を取った現在も、新しい人生を生きることに期待しているのだ。

まあ、それはそうと、きょうは、とてもたのしい一日だったわい。いかにも、わしの一日らしい一日じゃったわい。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

自分を年寄り扱いする家族から解放されたスクルッタおじさんは、新しい人生を生き始めていた。

ムーミン一家の不在は家族の喪失の象徴

孤独な少年(ホムサ=トフト)は、新しい集団になじむことができず、本の世界に閉じこもっている。

引きこもりの彼は、自分の感情をうまくコントロールすることができなかった。

あれは、ぼくのかみなりなんだ、と、トフトは思いました。(略)いなびかりを投げつけるのは、ぼくなんだ。ぼくはホムサだ。ぼくのほんとのことは、だれも、なにも知らないんだ。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

本で読んだ「ちびちび虫(ちび電気虫)」は、ホムサの想像の中で、凶暴な野獣へと変化していた。

ホムサ自身が投影された「ちびちび虫」は、彼自身の中に潜む怒りそのものである。

ふいに、トフトが大声を出しました。「そう思うのは、きみだけだよ。きみなんか、パパのこと、なにも知らないくせに」(略)「おまけに、きみは、自分かってなことばかりしているんじゃないか。なぜ、そんな大きなことばかりしようとするんだい」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

おせっかいで大ぼら吹きのヘムレンさんにキレたホムサは、苛立ちを隠せない。

「ムーミンたちは、いつかまた、帰ってくるよ」「いつかだって!」と、ホムサは大声をだしました。「いま、ムーミンママが帰ってこなくちゃいけないんだ。ぼくが会いたいのは、ママだけなんだ」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

自分の感情をコントロールできないことに一番困惑していたのは、ホムサ本人だった。

いままでだって、いちども、はらのたったことはなかったんだ。なにかが、むくむくとわいてきて、あふれだして、そうして、ああなっただけなんだ。滝になったみたいだったんだ。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

孤独なホムサの喪失感を埋めるのは、ムーミン一家が不在の屋敷に集まった仲間たちである。

みんなのしているパーティーの話は、ホムサ=トフトの耳にもはいっていました。ヘムレンさんは、そのパーティーを、家族の夕べなんてよんでいました。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

パーティーの企画を提案したのは、家族という枠の中から逃げ出してきたスクルッタおじさんである。

「わたしのお見せしますのは、かげ絵ですわ」と、フィリフヨンカは、すずしい顔でいいました。(略)「『ふるさとへ帰る』という題のかげ絵でございます」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

それは、船に乗ったムーミン一家が、故郷(ムーミン谷)へ戻ってくる物語だった。

ムーミン一家の影絵に感動した彼らは、それぞれに孤独を克服していく。

「じつにいきいきとしたかげ絵だったわい」と、スクルッタおじさんは、ひとりごとをいいました。「わしは、かげ絵は、いろいろと見た。見たのは、みんなおぼえとる。しかし、こいつは、その中で、いちばんの傑作だ」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

パーティーを成功させたフィリフヨンカは、しばらく放棄していた掃除に取りかかる。

「まあ、なんてちらかっているんでしょう。さあ、きょうは、ひとつ、大そうじをやらなくちゃ」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

料理と掃除を取り戻したフィリフヨンカは、自分を取り戻して、日常生活の中へと戻っていく。

前向きなミムラねえさんも、フィリフヨンカのあとに続いた。

「あなた、いつも、おんなじでいたいの?」と、フィリフヨンカが、ふしぎそうにたずねました。「もち、そうよ」と、ミムラねえさんは答えました。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

スクルッタおじさんは、忘れようとしていた過去と向き合って、懐かしい思い出に浸った。

「あんたのたんすから出てこいよ」と、スクルッタおじさんは、きつい声でいいました。「出てきて、よくながめてみなさいよ。やつらは、またなにもかも、すっかりかえてしまったんだ。はじめのことを知っているものは、もう、あんたとわしだけになったのだ!」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

洋服ダンスの鏡の中の「ご先祖さま」との決別は、スクルッタおじさんの再生を意味していると読んでいい。

年を取ることの恐怖を(つまり、死ぬことの恐怖を)乗り越えたスクルッタおじさんは、長い冬ごもりの準備を始める。

ちっとも、こまることなんてないのだ。まるっきりないのだ。気持ちよくねむれるあなぐらを見つけて、ねむってしまうことだ。そのあいだに、世の中は世の中で、かってにどんどん日がたっていけばいいのだ。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

年寄りが「冬ごもり」に入るということは、彼自身が「ご先祖さま」の仲間入りをしようということでもある。

「ストーブの中にいる、ご先祖さまよ」と、ミムラねえさんは説明しました。「年は三百歳よ。もう、冬ごもりして、ねむっているわ」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

彼らは死んで失われるのではない。

ただ、眠り続けるだけだ。

ヘムレンさんの再生は、ヨットに乗ることだった。

「ふしぎだな」と、ヘムレンさんはいいました。「いつも、おんなじことばっかしおきてるって気が、もうしなくなったよ」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

スナフキンに誘われて、ヘムレンさんは晩秋の海へと漕ぎだす(「海の大王さまだ」と、ヘムレンさんが、ふるえ声でさけびました)。

「さあ、こんどは、きみがかじをとれよ」と、スナフキンはいいました。「だめだよ。だめ、だめっ」(略)「きみが、かじをとるんだよ」と、スナフキンはくりかえしました。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

ささやかな海の冒険は、ヘムレンに新しい人生を与えていた。

「ぼくは、いまになってわかったよ。ぼくはもう、ヨットにのらなくていいんだ。おかしいだろう。もう二度とのる必要がなくなったってことがわかったんだ」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

誰かの世話を焼くための人生の中へ、ヘムレンさんは戻っていった。

彼は、新しい人生の意味を見つけだしたのである。

孤独な少年ホムサは、自分の創りだした怪物から解放された。

「大きくなりすぎちまったんだ」と、トフトは思いました。「あんまり大きくなりすぎて、ひとりでうまくやっていくことができないんだ」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

みんなが去ったあとも、ホムサはムーミン谷に残った。

ホムサは、ムーミンたちに会いたい、会いたいと、ずうっとゆめみていました。あまり思いつめて、くたびれてきたほどです。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

ホムサの母親願望は、以前にも増して強くなっていた。

フィリフヨンカの影絵が、家族の愛しさを強く訴えていたのだ。

ムーミンママのことを考えるたびに頭痛がしました。やさしくいたわってくれる、申しぶんのないママが、ホクサの頭の中に、すっかりできあがっていました。ですから、ママのことが、顔のないすべすべした、まるい大きなふうせんみたいにしか思いうかべられないのが、せつなくてたまりませんでした。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

大切な家族を慕う感情が、ホムサの中で爆発しそうなくらいに膨らんでいた。

それは、家族を失ってきた人々の(あるいは、これから失おうとしている人々の)、やるせない鎮魂歌である。

その虫は、ひとりぽっちだったんだろうな、と、トフトは思いました。みんなと、顔もすがたも似ていなかったので、家族の人がかまってくれなかったんだ。だから、うちを出ていってしまったんだ。いま、いったいどこにいるのだろう。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

家族のいない孤児(ホムサ)の中で解体された家族が、再び構築されようとしていた。

ホムサ=トフトには、まるっきり、いままでとちがったママが見えました。すると、それがいかにもママらしくて、自然に思えました。ホムサは、ふと、ママはなぜかなしくなったのだろう、なぐさめてあげるのには、どうしたらいいのだろう、と思いました。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

たとえ損なわれたとしても、一人の人を愛し続けていこうとする覚悟が、ホムサの中には生まれていた。

それは、「ちびちび虫」に投影される、おどおどとした弱虫のホムサではない。

誰よりも寂しさを知るホムサは、冬ごもりに入ったスクルッタおじさんのことを気遣う。

でも、ホムサは、目がさめたときにたいせつなのは、ねむっているあいだも、だれかが自分のことを考えてくれていた、ということがわかることなんだ、といいました。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

おそらく、ホムサは、不在となっているムーミン一家のことを考えていたのだ(あるいは、ムーミンママのことを)。

本作『ムーミン谷の十一月』は、家族の喪失と再生を描いた物語である。

はっと、きゅうにスナフキンは、ムーミン一家がこいしくて、たまらなくなりました。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

さらに踏み込むと、これは、バラバラになりそうな人間の心を再構成する物語として読むこともできる。

まるっきり、いつもの自分とちがう自分が、自分の中からとびだしてきたなんて、ほんとに、そらおそろしいことでした。それは、自分の知らない人みたいな自分でした。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

自分の知っている自分だけが、本当の自分とは限らない。

自分の中に、ホムサとヘムレンさんとフィリフヨンカとスナフキンとミムラねえさんとスクルッタおじさんが同居していたとしても、全然不思議ではない。

それが「人の心」の成り立ちというものなのだ。

「あんまり、おおげさに考えすぎないようにしろよ。なんでも、大きくしすぎちゃ、だめだぜ」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

スナフキンの言葉は、もしかすると、自分自身の言葉だったかもしれない(心の声)。

「みんな、そういうパーティーをするのよ。そして、パーティーのさいちゅうに、ふっと、ろうそくをけすのよ。すると、もういちど火をつけたときには、みんなの心がしっくりとけあって、ひとりの人みたいになっているの」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

ロウソクの明かりを消して、再び火を灯す場面は、人間の心の再生を示唆していると、読むことはできないだろうか。

もう一度、復活するために、人は自分だけの「パーティー」を必要としているのだ。

「きみ、こわがっているみたいだけれど、なにがこわいんだい?」「ムーミンたちは、もう、いなくなっちまったんだ」と、トフトは答えました。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

破綻する心を生み出しているのは、ムーミン一家の不在に象徴される「家族の喪失」である。

秋になると、旅に出るものと、のこるものとにわかれます。いつだって、そうでした。めいめいの、すきずきでいいのです。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

「十一月」は、あるいは、人生の晩秋を意味していたかもしれない。

それは「旅に出る者」と「残る者」とを引き離す、悲しい季節だ。

しかし、人生の「十一月」から、誰も逃れることはできない。

「あれはね、ムーミンたちのご先祖さまさ」と、ヘムレンさんは説明しました。「ムーミンの一族が、ストーブのうしろでくらしていたころからの人なんだぜ」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

旅に出た人たちの記憶は、「ご先祖さま」に象徴される。

もちろん、家族を失った悲しみは、失われたときに初めて理解できる悲しみかもしれない。

「つまりさ、なにかさ、いつだって、ちゃんといるにはいるんだけど、ってみたいなものさ。わかるかなあ、ぼくのいうこと……ほら、木みたいなものさ。どう……?」(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

混乱した心が求めているのは、ただ、ムーミンママだけだ。

ただ、しんせつなだけで、人のことが、ほんとうに好きではないような友だちなら、ほしくないや。それに、自分がいやな思いをしたくないから、しんせつにしているだけの人もいらないや。こわがる人もいやだ。ちっともこわがらない人、人のことを心から心配してくれる人、そうだ、ぼくは、ママがほしいんだ。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

切ないほどの母親に対する希求は、この物語を通底している重大なテーマである。

「ムーミン一家の不在」という形に象徴される家族の喪失は、大切な家族に対する愛情そのものだった。

ホムサは、自分の頭にしまっておいた絵が、みんなきえていく気がして、すごくほっとした気持ちになりました。谷間や、しあわせなムーミン一家のホムサのお話は、色がうすれて、だんだんきえていきました。ムーミンママも、すうっと遠くのほうへいってしまって、人の形だかなんだかわからなくなってきました。もう、ママって、どんなだったかもわかりません。(トーベ・ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

やがて消えてしまうだろう、家族の絆。

永遠ではないからこそ愛しい絆の存在を、この物語は教えてくれる。

ムーミン一家が登場しないムーミン物語は、もちろん、過去の作品の積み重ねによって支えられるものだ。

逆説的に言うと、『ムーミン谷の十一月』は、過去のムーミン物語が培ってきた歴史の重たさを伝えてくれる。

もちろん、過去のムーミン物語を読んでいない人にも、この物語の持っている切なさは、きっと伝わるはずだ。

失われてしまうことの悲しみを、人はみな、知っているはずだから。

書名:ムーミン谷の十一月

著者:トーベ・ヤンソン

訳者:鈴木徹郎

発行:1984/10/10

出版社:講談社(青い鳥文庫)