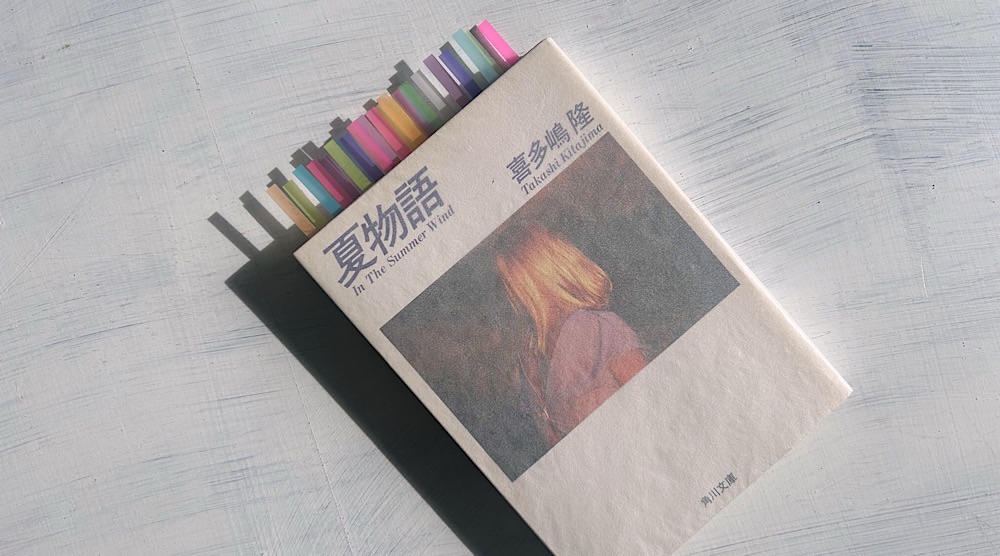

喜多嶋隆『夏物語』読了。

本作『夏物語』は、1989年(平成元年)9月に角川文庫から刊行された短篇小説集である。

この年、著者は40歳だった。

夏のショート・ストーリー

本作『夏物語』には、全部で20篇の短編小説が収録されている。

短編小説と言うより「ショート・ストーリー」と呼んだ方が似合うかもしれない。

一つ一つの作品は、数ページで終わってしまうような、短い物語群。

1980年代の後半、そんな物語が日本中に溢れていた。

長くて重厚な文学作品よりも、軽くてあっさりと読み捨てられる物語が受け容れられる、そんな時代だったのかもしれない。

掲載誌は様々で、宣伝広告を目的とするPR誌も少なくなかった。

「アイ・ラブ・ユーが旅をする」は、郵政省PR誌に発表された作品である。

その夕方。アニーは、レモン・イエローのビキニを着ていた。僕のとなりのデッキ・チェアーに坐る。タオルをしいたデッキ・チェアーで、彼女はアグラをかいた。(喜多嶋隆「アイ・ラブ・ユーが旅をする」)

水着の少女(アニー)が書いたラブレターの物語。

「服を着ていたキャロル」は、資生堂のPR誌『花椿』に掲載された。

キャロルは微笑いながら、「洗濯屋が降ってきたわ」とベンツをとめる。着ていたアロハを脱ぐ。下は、ビキニのトップだった。(喜多嶋隆「服を着ていたキャロル」)

南の島の夕立ちは、まるでクリーニング屋のような存在だった。

鈴木自動車工業PR誌『IS』に掲載された「コルトレーンで卵を茹でる」という作品もある。

長袖のセーターを、ばっさりとかぶっていた。麻で、色はオフ・ホワイト。夏と秋がバトンタッチする、いま頃のシーズンには、よく似合うセーターだった。(喜多嶋隆「コルトレーンで卵を茹でる」)

夏の終わりの物語。

PR情報誌掲載作と言っても、PR色はほとんどない。

(80年代の)現代人が好むような、さりげない出会いと別れが、そこには描かれている。

「ドライヤーが走る」は、本田技研工業PR誌『VERNO WORLD』に発表された。

彼女は、唇をキリッと結んだ。しっかりと顔を上げる。アクセルをふみ込んだ。オアフ島の風が、彼女の涙を乾かすまで、5分はかからないだろうと、僕は思った。(喜多嶋隆「ドライヤーが走る」)

ほとんどの作品で、10代の少女たちが主人公を務めている。

活発な彼女たちは、ビキニの水着を着こなし、南の島の暮らしに溶けこんでいる。

あたしは、ペンダントをそっと、サーフボードのバック・フィンにかけた。帰ってくるまでに、少しは大人になっててね。胸の中で、そうつぶやいた。(喜多嶋隆「ハリケーン・ガール」)

元気な少女たちは、ある意味において、80年代という時代を象徴していた。

海と潮風が、物語を盛り上げる。

風が吹いた。潮の香り。太陽の匂い。彼女がつけているサンターン・オイルのココナッツの匂い。(喜多嶋隆「風のトロピカル・カクテル」)

喜多嶋隆の物語に、海を欠かすことはできない。

まして、この作品集のタイトルは『夏物語』なのだ。

僕と圭子は、立ち上がった。撮影開始の合図のように、アラ・モアナ海岸に風が吹いた。圭子が飲み干した白い紙コップが、涼しい朝の風にかすかに揺れた。(喜多嶋隆「タイム・リミットは、その1杯」)

南の島の美しい光景。

喜多嶋隆の物語は、人生の一瞬を切り取ったスナップ写真のようにも読める。

グラスの中。氷がチリンと涼しい音をたてた。風。ボラボラ島の海風が、マリアンヌの金髪をフワリと揺らせて過ぎた。(喜多嶋隆「さよなら、金髪のマリアンヌ」)

短いセンテンスのフレーズは、まるで広告のキャッチ・コピーのようだ。

忙しすぎる時代だからこそ、人々は、一瞬で心に残る物語を求めていたのだろう。

僕は、ビールを開ける。冷たいシャワーをノドに流し込む。また、ゆっくりとベイ・ストリートを歩き始めた。カリブの海からの風が、アロハのスソを揺らす。どこからか、スチールドラム楽団の、のんびりとした音楽が流れてきた。(喜多嶋隆「ジェームズ・ボンドになれなかった」)

バハマ諸島で過ごす(ささやかな)休日。

短い物語の中には、それぞれの人生があった。

いや、ちがう。パパが見つめているのは、ゴール・ポストの先の空かもしれない。あたしは、そう思った。(喜多嶋隆「あの雲にゴール・キック」)

平凡なだけの人生なんて、ない。

どんな人生にもドラマがあるということを、この物語たちは語っているのではないだろうか。

撮影は終わった。ケニーは、拳銃をしまう。その指に、いつもの結婚指輪がないことに、ふと僕は気づいた。僕のけげんな表情に、「離婚したんだ」ひとことだけケニーは言った。(喜多嶋隆「パイナップルが散った」)

人生の痛みと、新たな可能性。

短い物語の中で、人々は人生を生きている。

白いエンジン・フード。口紅で書かれた10個の数字が鮮やかだった。「もし家に着くまでに雨が降ってこれが消えなかったら、電話するわ」(喜多嶋隆「コルトレーンで卵を茹でる」)

どの登場人物にも、精一杯の人生がある。

逆に言うと、人生はいつでも可能性に満ちているということだ。

キスだって、させてあげた。バストだって、触らせてあげた。ヴァージンだってあげたのに……。ローリーは、唇をかんだ。(喜多嶋隆「1969年ジャックとベティが夜の砂浜でした約束」)

特別な人生なんて必要ない。

欲しいのは、ただ、ドラマチックに生きる、ということだけだった。

突く。白いキュー・ボールが、黒い8ボールに当たる。8ボールが、ラシャの上を転がっていく。(喜多嶋隆「ウィークエンド・ショット」)

エイト・ボール(ビリヤード・ゲーム)の最後の玉を打ち落とすためだけに、主人公は日本からサイパン島へと飛んでいく。

(ささやかな)ウィークエンドの物語。

映画『ハスラー2』の影響で、ビリヤード・ゲームが大流行した時代に、喜多嶋隆の物語は、ワールドワイドな展開でエイト・ボールを打ち落とす。

日常生活は、喜多嶋隆の物語の中で、大きな夢を描いていた。

ショート・ストーリーの時代

1980年代には、こんなショート・ストーリーを収録した本が、次々と出版された。

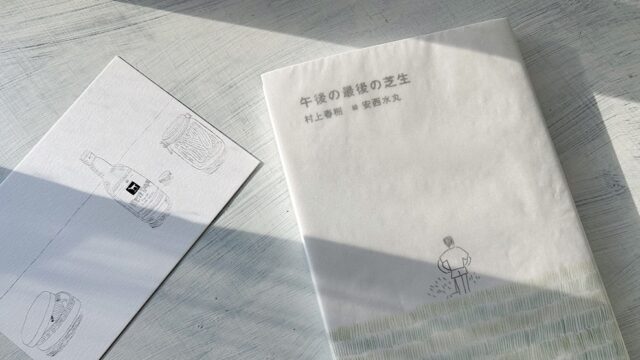

村上春樹『カンガルー日和』(1983)も、伊勢丹会員誌『トレフル』に連載されたショート・ストーリーを収録した作品集だ。

喜多嶋隆のほか、森瑤子など時代を代表する人気作家が、こうした「短い物語」を積極的に発表している。

ホノルル。快晴。午後3時過ぎ。アラ・ワイ・ヨットハーバーの岸壁。僕らは、広告写真の撮影をしていた。(喜多嶋隆「ミッシェルに伝言」)

無駄な言葉は、ギリギリまで削られた。

小説のエッセンスだけで構成された物語と言っていいかもしれない。

窓の外。白い雲が、悲しいほど明るい。イヤホーンから、ビートルズの唄う <P.S.I LOVE YOU> が流れ始めていた。(喜多嶋隆「旅立ちのボタン・ダウン」)

短い文章を補うように、音楽が流れる。

音楽が、言葉の代役でもあった。

海風が、店内に吹き込む。窓にかかったレースのカーテンが、かすかに揺れた。つけっぱなしのヴァンのカー・ラジオから、スティービー・ワンダーの <For Once In My Life> が流れていた。(喜多嶋隆「ミッシェルに伝言」)

わたせせいぞう『ハートカクテル』と同じように、BGMは物語の世界観を構築する大きな要素のひとつだ。

音楽の力によって、短い物語は、たちまち大きな物語へと広がっていく。

僕らは、うなずき合った。ニックは、イグニション・キーを回す。エンジンが底力のあるバリトンで準備完了と言った。カー・ラジオからケニー・ロジャースの新曲が流れ始めた。(喜多嶋隆「サイド・シートの7人目」)

夏のサウンド・トラックが、読者を物語の世界へと誘いこんでいく。

そこには、リアルな80年代の夏がある。

ウイリー・ネルソンの唄う <Always On My Mind> が流れはじめた。<You Were Always On My Mind> と、W・ネルソンが唄っていた。見上げる空は、どこまでも青くまぶしかった。(喜多嶋隆「エアポートで待ちぼうけ」)

懐かしいオールディーズが人気だった時代。

もちろん、ファッション・アイテムを忘れることはできない。

まっ白いTシャツ。ブルーのショートパンツ。足もとは、バスケット・シューズ。コンヴァースのローカットだった。(喜多嶋隆「1969年ジャックとベティが夜の砂浜でした約束」)

音楽とファッションと海辺の街の匂い。

喜多嶋隆の夏物語は、そこから始まっていく。

白人の少女がひとり。年齢は18歳ぐらい。栗色がかった金髪を、後ろで束ねている。カット・オフ・ジーンズ。長ソデの青いトレーナー。青いスニーカー。全体に色のさめた青が似合っていた。(喜多嶋隆「ブルー・レディに8連発」)

物語は一瞬にして通り過ぎていくから、無責任な疑問を置き去りにすることもない。

残るのは、ただの余韻だ。

たそがれの風は、確かに、秋の匂いがした。彼女がかんでいるペパーミント・ガムの匂い。それに、マドラス・チェックのシャツからは、石けんの匂いが、風の中に漂っていた。(喜多嶋隆「風のトロピカル・カクテル」)

雑誌の片隅に掲載された物語を読んで、人々は一瞬だけ日常を忘れただろうか。

「たばこ1本のストーリー」が、ここにもある(オリジナルは、日本たばこ(JT)提供のテレビ・アニメ『ハートカクテル』)。

ビールのささやきがきこえたのは、そのときだった。(略)「そんなに重く考えちゃいけないよ。私のように、サラリと、軽く」ビールの神様がそんな風に言っているようにきこえた。(喜多嶋隆「ティファニーと夕食を」)

それは、ライトビールのように軽い物語が愛される時代だった。

バドワイザーが、日本に上陸した時代である(バドワイザーの日本上陸は1981年)。

みんなが、思わず左右に道を開けた。階段の一番上まで昇ったとき、あたしは一度だけふり向いた。とまっているママのキャブ。サイド・ミラーにかけられたプルメリアのレイ。運転席のママが、親指を立ててGOのサイン。ニッと嬉しそうに笑った。(喜多嶋隆「涙のパーティー・ドレス」)

軽くて短い物語の中に、人々はドラマを求めた。

「24時間、働けますか?」と求められていた忙しすぎる日常から、一瞬の逃避行を志すかのように。

だからこそ、80年代のショート・ストーリーには、80年代の非日常感がある。

それは、一瞬のショート・トリップだったのだ。

眼の前には、葉山の海が広がっている。3階からながめる海は、蒼い夜明けの色だ。FM横浜から、エルトン・ジョンのバラードが静かに流れている。(喜多嶋隆『夏物語』あとがき)

本作『夏物語』は、平成最初の年の「夏の終わり」に出版された作品集である。

夏は永遠に終わらないのだ。という祈りを込めて。

ジ・エンド・オブ・ザ・サマー。消えていく陽やけのあと。ひさびさに袖を通すコットン・セーターの肌ざわり。僕がその季節もまた悪くないと思えるようになったのは、大人になってからだった。(喜多嶋隆『夏物語』あとがき)

この作品集には、夏が特別な季節だった、80年代の夏がある。

80年代のサマー・ショート・ストーリーズ。

また、夏はくる。そして、終わりがあるからこそ、夏は美しいのだ。恋に似て。(喜多嶋隆『夏物語』あとがき)

山下達郎『高気圧ガール』、TUBE『シーズン・イン・ザ・サン』、大瀧詠一『A LONG VACATION』、稲垣潤一『夏のクラクション』、杉山清貴&オメガトライブ『ふたりの夏物語』。

それは、様々な夏のアイコンが生まれた時代だった。

そして、そんな80年代の夏を、今も僕たちは生き続けている。

まるで、喜多嶋隆の物語のように。

書名:夏物語

著者:喜多嶋隆

発行:1989/09/25

出版社:角川文庫