2000年(平成12年)、アウトドア情報誌『BE-PAL』は初めて、「フライフィッシング入門」を特集した。

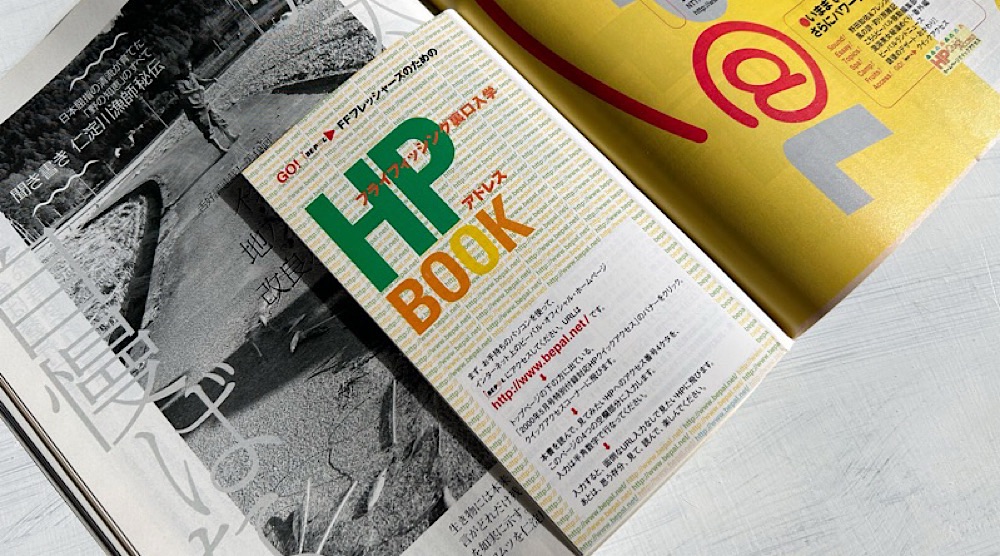

別冊付録『FFフレッシャーズのためのフライフィッシング裏口入学HPアドレスBOOK』では、注目の釣りサイトが紹介されている。

『North Country』は、北海道発のアウトドア&釣りサイトだった。

FFフレッシャーズのためのフライフィッシング裏口入学HPアドレスBOOK

『BE-PAL(NO.227)』(2000年5月号)の付録に「綴じ込み別冊HPアドレスBOOK」があった。

「綴じ込み別冊HPアドレスBOOK」とは、関連ホームページを紹介したリンク集のようなものだ。

どうして、雑誌の付録にリンク集が付いてくるのかといったことに関しては、若干の説明を要する。

今号『BE-PAL(NO.227)』の特集は「『釣りバカ』につけるクスリ」だった。

「ビーパルがはじめて取り組む怒涛のフライフィッシング入門特集」である。

90年代に盛りあがっていた日本のフライフィッシングブームは、ついに『ビーパル』にまで到達したのだ。

このとき、「三大付録」のひとつに付いてきたのが、『FFフレッシャーズのためのフライフィッシング裏口入学HPアドレスBOOK』である。

何やら大仰なタイトルだが、要は、フライフィッシング初心者にお役立ちのホームページを紹介した、冊子版のリンク集である。

インターネット黎明期、雑誌の付録として、この手のアドレス帳が付いてくることが多かった。

なぜなら、優良なホームページを探すことが、まだまだ難しい時代だったからだ。

日本のインターネット人口は、Windows’95の普及により爆発的に増加したと言われている。

つまり、日本の(一般市民にとっての)インターネットは、1995年(平成7年)から本格的に始まったということだ。

多くの企業が公式サイトの開設に乗り出し、出版社は、雑誌とウェブサイトのより良い関係を模索し始めていた。

『ビーパル』のオフィシャルサイト「iBE-P@L」が開設したのは、1999年(平成11年)の年末で、(最初の)アドレスは「http://bepal.cplaza.ne.jp/」だった。

出版社でさえ、ホームページの運営には苦労していた時代である。

個人でホームページを運営するということは、決して簡単なことではなかった。

それでも、2000年(平成12年)になる頃には、様々なジャンルにおいて、マニアックなサイトが生まれ始めていたらしい。

もちろん、アウトドアの分野においても。

当時、インターネットの検索エンジンといえば、「goo」か「infoseek」というのが標準だったが、日本のユーザーが重視したのは「Yahoo!」だった。

検索エンジンに拾われるよりも、「Yahoo! Japan」のリンク集に登録される方が、アクセス数アップにも有利だと言われていたのだ。

アクセス数を重視するサイト管理者が、真っ先に目指すのが、「Yahoo! Japan」の登録サイトとなることだった。

逆に言うと、一般のユーザーは「Yahoo! Japan」の登録サイトから情報を探すことが多かったということになる。

魅力的なホームページを探すことに、ネットユーザーは、みな苦労していたのだろう。

だから、当時は、リンク集というものが極めて重視されていた。

お気に入りのサイトをひとつ見つけたら、そのサイトのリンク集から、他のサイトへと飛んでいく。

いわゆる「ネット・サーフィン」しながら、広大なインターネットの世界を漂っていたのである。

そのような時代、雑誌が紹介するリンク集は、極めて重要な情報だった。

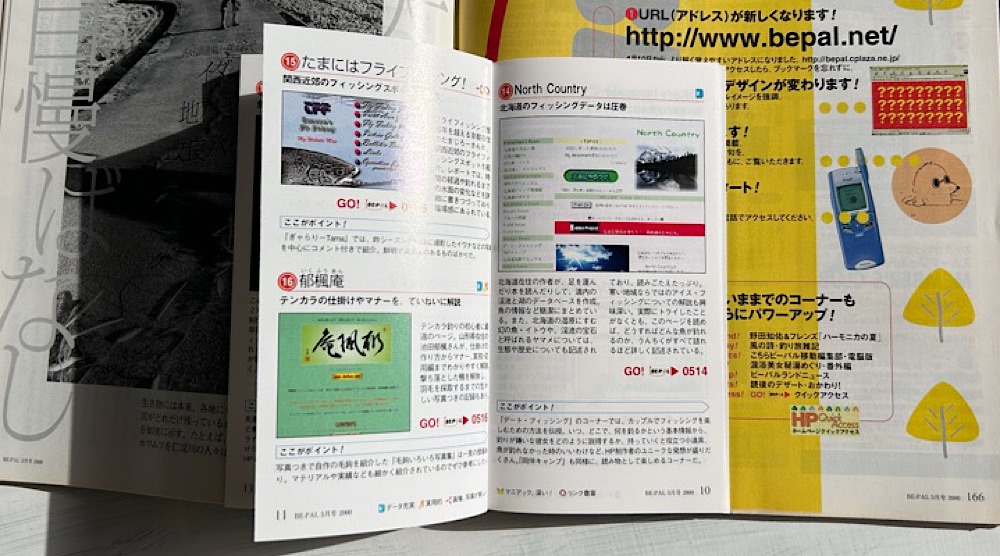

『ビーパル』の付録『FFフレッシャーズのためのフライフィッシング裏口入学HPアドレスBOOK』には、フィッシング初心者にお役立ちのホームページが、全部で22サイト紹介されている。

「小田急東山湖フィッシングエリア」「ダイワ精工」「ティムコ」「芦ノ湖漁業協同組合」などの公式サイトに続いて、人気のあった個人サイトが並んでいる。

長いアドレスを打ち込むのは大変なので、それぞれのサイトには四桁のアクセス番号が割り振られていた。

『ビーバル』の公式サイトの「クイックアクセスコーナー」でアクセス番号を入力すると、簡単に目的のサイトへ飛ぶことができるという仕組みだ。

『FFフレッシャーズのためのフライフィッシング裏口入学HPアドレスBOOK』に掲載されているホームページは、インターネット黎明期における高評価のフライフィッシングサイトばかりだった(なにしろ、全国でたった22サイトが厳選されている)。

基本的に各サイトの紹介は1ページ2段組で、特に注目のホームページは1ページ全部を使って紹介されている。

北海道の釣り情報「North Country」は14番目、1ページ全部を使って紹介されていた。

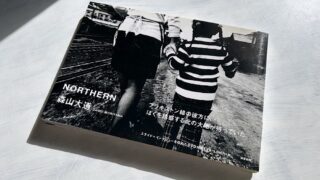

北海道のアウトドア情報サイト「North Country」

「North Country」は、1997年(平成9年)9月1日に開設された個人のホームページである。

北海道の釣りとアウトドアに特化した、情報系サイトだった。

北海道在住の作者が、足を運んだり本を読んだりして、道内の渓流と湖のデータベースを作成。魚の情報など簡潔にまとめている。(「FFフレッシャーズのためのフライフィッシング裏口入学HPアドレスBOOK」/『BE-PAL(NO.227)』)

管理人のハンドルネームは「のすかん」。

北海道の地方都市に在住する、33歳のビジネスマンだった。

『FFフレッシャーズのためのフライフィッシング裏口入学HPアドレスBOOK』には、当時のトップページの画像が掲載されている。

コンテンツは大きく「釣り」「キャンプ」「ナチュラリスト」「バックパッキング」などから構成されていた。

『ビーパル』の付録は「FFフレッシャーズのためのフライフィッシング裏口入学HPアドレスBOOK」だから、当然、釣りコーナーの紹介がメインとなっている。

また、北海道の湿原にすむ幻の魚・イトウや、渓流の宝石と呼ばれるヤマメについては、生態や歴史についても記述されており、読みごたえたっぷり。(「FFフレッシャーズのためのフライフィッシング裏口入学HPアドレスBOOK」/『BE-PAL(NO.227)』)

北海道在住の管理人だったから、地元の情報にこだわった、地元ならではの情報を発信していた。

特に力を入れていたのは、幻の魚イトウ釣りと、秋のカラフトマス釣りである。

季節もののカラフトマスに関しては、サイト内に「掲示板」を設置して、(いつ、どこで、どのような釣りをしたか)ユーザー相互の情報を共有できるようにされていた。

「カラフトマス釣り情報掲示板」は、最盛期の「ノース・カントリー」において(おそらく)最も人気のあったコンテンツだ。

寒い地域ならではのアイス・フィッシングについての解説も興味深い。実際にトライしたことがなくとも、このページを読めば、どうすればどんな魚が釣れるのか、うんちくがすべて語れるほど詳しく記述されている。(「FFフレッシャーズのためのフライフィッシング裏口入学HPアドレスBOOK」/『BE-PAL(NO.227)』)

「アイス・フィッシング」とは、氷結した湖面に小さな穴を開けて、ワカサギやチカ、キュウリなどを釣る、氷の穴釣りのことである。

なにしろ、時間はいくらでもあったから、フィールドでインプットしてきた情報が、そのまま「ノース・カントリー」でアウトプットされた。

サイトは日に日に膨れ上がり、情報量の増加とともに、アクセス数もアップしていった。

トップページの中央に「Native Project」の黒いバナーがある。

「Native Project」は、「在来生態系を守りたい」と考えているネットユーザーたちが集まって作った、緩やかなネットワークだった。

サイト内の「ブルーの見解」というコーナーでは、ちょっと真面目な自然保護の話などもしていたから、『ノース・カントリー』には、割と真面目な(ちょっと理屈っぽい)釣り人が集まっていたような気がする。

普通の釣り情報サイトとは、異なる価値観が求められていたのかもしれない。

『デート・フィッシング』のコーナーでは、カップルでフィッシングを楽しむための方法を伝授。いつ、どこで、何を釣るかという基本情報から、釣りが嫌いな彼女をどのように説得するか、持っていくと役立つ小道具、魚が釣れなかった時のいいわけなど、HP制作者のユニークな発想が盛りだくさん。『同伴キャンプ』も同様に、読み物として楽しめるコーナーだ。(「FFフレッシャーズのためのフライフィッシング裏口入学HPアドレスBOOK」/『BE-PAL(NO.227)』)

『ノース・カントリー』の基本理念は、アウトドアを「気軽に」楽しむことだった。

トップページの目立つところに「気楽にやろうぜ」のバナーが貼ってある。

野田知佑さんの「のんびり行こうぜ」に影響を受けたキャッチコピーだった。

当時、フライ・フィッシングを始めるとき、必ずと言っていいほど、釣りのルールやマナーのことが付いて回った。

魚を釣るためのテクニックと同じくらい、適切にキャッチ・アンド・リリースするための(理屈と)技術が要求されていたのだ。

「適切なキャッチ・アンド・リリース」という言葉を深く探究することで生まれた様々な疑問は、「ブルーの見解」で率直に提案されていたし、その反動は「デート・フィッシング」というコーナーとなって現れていた。

釣れても釣れなくても、楽しければいいじゃないかという基本姿勢が、そこにはある。

トップページの画像を見ると、当時のホームページはずいぶんと「小技」にこだわっていたらしい。

ネットユーザーが訪問記録を残す「足跡」ボタンがあり、トップページにはBGMが流れていた(モーツァルト「鱒」のMIDIファイルを使っていた)。

ユーザーが情報交換する「掲示板」や、ユーザー同士が相互リンクした「リンク集」も、大切なコンテンツのひとつだった。

人気のあるサイトほど、相互リンクの数を誇っていたものだ(現在のフォロワー数に似ているかもしれない)。

管理人のライフワークとも言える『ノース・カントリー』は、『ビーパル』のほか、地元の『北海道新聞』や『読売新聞』などで紹介されるほど、注目のアウトドアサイトとなっていった。

釣り雑誌に求められて、釣行記を書いたこともある。

それは、個人サイトを開設することが、まだまだ難しいと言われている時代だった。

「ホームページ・ビルダー(バージョン2.0)」を使って作られたホームページは、いかにも手作りの感がある。

それでも、記事を書くことで、アクセス数は確実にアップしていった。

現在のように、SEOなどという言葉もなかった時代に。

2000年(平成12年)に制作された『FFフレッシャーズのためのフライフィッシング裏口入学HPアドレスBOOK』は、インターネット黎明期の貴重な(アウトドア)遺産である。