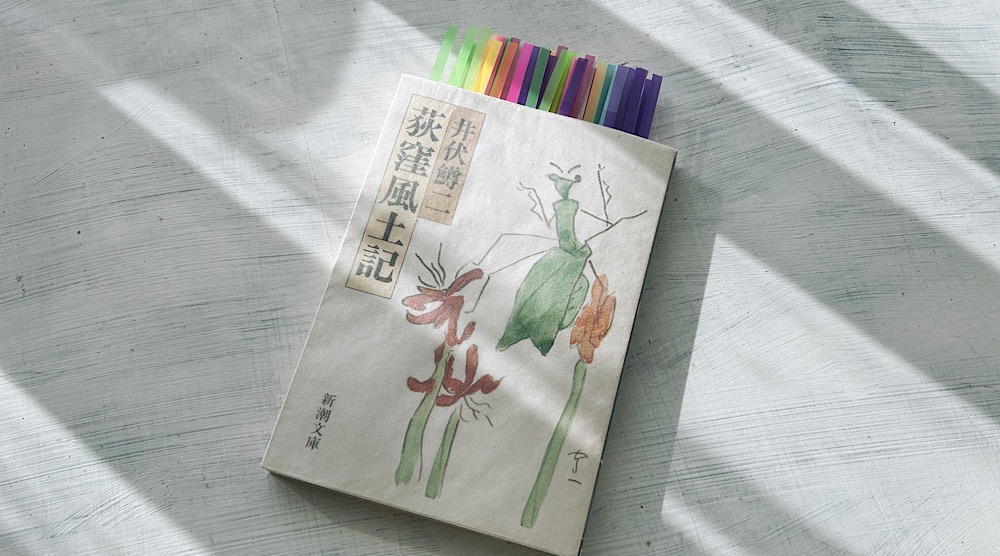

井伏鱒二「荻窪風土記」読了。

本作「荻窪風土記」は、1982年(昭和57年)11月に新潮社から刊行された長篇随筆である。

この年、著者は84歳だった。

初出は、1981年(昭和56年)2月から1982年(昭和57年)6月『新潮』(連載時のタイトルは「豊多摩郡井荻村」だった)。

「お先にどうぞ」という思いを抱いて

庄野潤三『ぎぼしの花』(1985)に「『荻窪風土記』の思い出」という随筆がある。

最終回を迎えたときは、もうこれきり「新潮」の誌面からこの続きものが無くなるのかと思ったら、がっかりした。勤めの帰りがいつも夜ふけになる次男の遅い夕食が終ると、これ、井伏さんのといって、読んだあとの「新潮」を手渡したことが何度かある。(庄野潤三「『荻窪風土記』の思い出」)

庄野家では、一家揃って井伏鱒二の読者だった。

『荻窪風土記』の広告が出て一と月くらいして、次男が休みの日に新宿の紀伊国屋へ行くと、平積みにした中に三刷のと四刷のが混っていた。三刷の方を買って帰って、その話をした。「井伏さん、凄い」とみんなでいい合った。(庄野潤三「『荻窪風土記』の思い出」)

庄野さんには先に、「汽笛と武蔵野の森」という『荻窪風土記』の書評もあった(『ぎぼしの花』所収)。

「新潮」に連載されていた時の「豊多摩郡井荻村」が副題になり、『荻窪風土記』として単行本になった。(略)多彩で変化に富み、全体を一つの叙事詩として読むことが出来る。(庄野潤三「汽笛と武蔵野の森」)

庄野さんが(庄野一家が)絶賛しているとおり、本作『荻窪風土記』は、井伏鱒二晩年の代表作と言っていい。

私が荻窪に引越して来たのは昭和二年の夏である。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

昭和初期、荻窪に生きた時代の回想記が、ここにある。

私は昭和二年の初夏、牛込鶴巻町の南越館という下宿屋からこの荻窪に引越して来た。その頃、文学青年たちの間では、電車で渋谷に便利なところとか、または新宿や池袋の郊外などに引越して行くことが流行のようになっていた。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

文学青年に限らないが、昭和初期の頃、東京郊外で暮らすことが、時代のトレンドになっていたらしい。

背景となったのは、1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災である。

目白台、早稲田界隈、雑司ヶ谷などは焼け残った。雑司ヶ谷で『文藝春秋』を発行している菊池寛は、愛弟子横光利一の安否を気づかって、目白台、雑司ヶ谷、早稲田界隈にかけ、「横光利一、無事であるか、無事なら出て来い」という意味のことを書いた旗を立てて歩いた。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

「関東大震災直後」「震災避難民」では、震災直後の文士たちの様子が詳細に綴られていて、貴重な記録となっているが、被災の思い出から浮き上がってくるのは、当時、井伏さんが置かれていた作家としての立場である。

私は横光のことを聞くごとに、何か慌しい気持を煽られるのを覚えたが、「これは邪道だ。諸君、どうぞお先に、と思わなくてはならん。自分は第三流の作家をもって任じるのだ」と私自身に言い聞かせるべきであった。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

関東大震災の年、井伏鱒二は25歳。

早稲田で同級生の横光利一が人気作家となっていく中、焦りがなかったと言えば嘘になるだろう。

私は昭和二年の五月上旬、大体のところ荻窪へ転居することにして、阿佐ヶ谷の駅から北口に出て、荻窪の方に向けてぶらぶら歩いて行った。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

麦畑で鍬を使っている男に「おっさん、この土地を貸してくれないか」と声をかけて、井伏さんの住処が決まった(「場所は東京府豊多摩郡井荻村字下井草一八一〇である」)。

「石地蔵」という詩を書いたのは、その頃のことである(「お前は幾つぶもの霰を掌に受け/お前の耳たぶは凍傷(しもやけ)だらけだ」)。

道端の石地蔵というものは、悲しげに目をとじているにしても、掌をひろげていることはない筈だ。私は我が身の不仕合せを、霰に打たれている石地蔵に託したつもりだが、「掌をひろげ」は勇み足だった。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

「私は我が身の不仕合せを、霰に打たれている石地蔵に託したつもり」というところにも、当時の井伏さんが感じていただろう焦りが感じられる。

本作『荻窪風土記』の底に流れているのは、昭和初期の井伏鱒二が抱いていただろう「もやもや感」である。

家を建てるにあたっては、建築費用を騙し取られてしまう。

私は困ったことになったと思った。何という自分は不器用なやつだろうと思った。東堂君の親爺さんは、初めからこちらを嵌める腹で、村でも抜道上手と言われる評判の棟梁に請負わしたに違いない。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

その後の「作家・井伏鱒二」の基礎となった貴重な体験が、この物語にはある(この随筆は、もはや「物語」と言っていい)。

実際、これは、井伏さんの小説に登場する話みたいではないか。

私は平野屋の二階に帰って、郷里の兄貴に事情を精しく告げ、自称「SOSの無心状」という手紙を書いた。速達書留で出した。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

当時、井伏さんの生活は、決して楽なものではなかった。

私は貧乏性だから貧乏がきらいなくせに、余分の金が五円も机の袖斗にあると落着いていられない。何でもいいから使ってしまわなくては物足りない。または飲んでしまうかしなくては気がすまない。借金は平野屋ばかりでなく、米屋にもあったし炭屋にも質屋にもあった。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

大正期から昭和初期にかけて「文学青年窶れ」という新しい言葉が生まれた。

私はこの荻窪に来る直前、同人雑誌「戦闘文学」の会を脱退し、ここに来て間もなく「文芸都市」の同人になった。その頃、私たち文学青年の間では、常用語として文学青年窶れという言葉を使うようになっていた。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

この「文学青年窶れ」の章では、多くの文学青年が登場してくる。

伊藤整の回想によると、『文芸都市』には、阿部知二、梶井基次郎、吉沢安次郎、舟橋聖一、尾崎一雄、浅見淵などが参加していたらしい。

当時は、「新感覚派」の横光利一や川端康成、中河与一、片岡鉄平、「マルクス主義文学」の徳永直、中野重治、小林多喜二、窪川稲子(佐多稲子)などが活躍している時代だった。

私は「文芸都市」が廃刊になると、永井龍男と中村正常の紹介で「作品」の同人になった。この雑誌の同人は小林秀雄、河上徹太郎、永井龍男、堀辰雄、中村正常、中島健蔵、青山二郎、嘉村磯多、大岡昇平、佐藤正彰などであった。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

阿佐ヶ谷将棋会が誕生したのも、こうした時代のことである。

阿佐ヶ谷将棋会は、荻窪、阿佐ヶ谷に住む文学青年の会で、外村繁、古谷綱武、青柳瑞穂、小田嶽夫、秋沢三郎、太宰治、中村地平などが会員であった。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

浅見淵や亀井勝一郎、木山捷平、上林暁、村上菊一郎などが参加するのは、もう少し後になってからのことである。

太宰治や伊馬鵜平(伊馬春部)が弁天通りで暮らすようになったのは、1933年(昭和8年)のこと。

そのときにはもう伊馬鵜平もこの横丁に引越して、ムーラン・ルージュの座附作者として人気を煽る芝居の台本を次から次に書いていた。伊馬君は立てつづけに台本を書くのだが、それがみんな大当りをしたから、傍の者から見ても大変なことであった。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

人気女優(望月雄子)と恋愛をした伊馬鵜平のエピソードは楽しい。

伊馬鵜平の母親から、恋愛を諦めるよう説得を頼まれた井伏さんは、伊馬鵜平を「ピノチオ」へ呼び出す。

「君、大いにやりたまえ。恋は目より入り、酒は口より入る。親孝行なんか、閑が出来てから後で、ゆっくりやればいいんだ」と私は、取ってつけたようなことを言った。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

近所に住んでいた太宰治は、酒を飲むため伊馬鵜平を連れ出そうとしたが、「伊馬君はお母さんの言いつけを守って太宰の言うままにならなかった」らしい。

やがて、荻窪にも戦争の波がやってくる。

阿佐ヶ谷将棋会メンバーのうち、いちばん先に召集令状を受けたのは青柳瑞穂、二番目が中村地平であった。二人とも軍人ぎらいだが否応はない。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

出征の日、青柳瑞穂は「腐りきった顔で外村繫や小田嶽夫などと向い合っていた」という(「青柳は弱虫だから冗談にも出を出すことが嫌いで、腕力を主要とする方面のことは相撲や野球を見るのも嫌っていた」)。

次に阿佐ヶ谷将棋会メンバーのうち、戦争直前に陸軍徴用令を受けたのは、私のほかに小田嶽夫と太宰治、中村地平の四人であった。但、太宰は本郷区役所で検査のとき、肉体の異状を申し出て胸部疾患のため徴用即日解除を言い渡された。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

井伏さんの陸軍徴用については『徴用中のこと』に詳しい。

「二・二六事件の頃」では、青柳瑞穂と田畑修一郎の仲違いの話がおもしろい。

青柳君が田畑君に向って腹を立てたのは、能面を青柳君が箱から取出して大事そうにくるんでいる青梅綿を拡げた途端、田畑君がぷッと噴き出したからであるそうだ。一瞬の間に、青柳君の誇を疵つけたのだ。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

こと骨董に関して、青柳瑞穂は厳しい人間だった。

井伏鱒二の趣味としては、骨董の他に釣りが知られている。

私が善福寺川へ最後に釣に行ったのは、太宰治が私のうちに来て、一緒に散歩がてら一本竿で釣に行ったときである。そのときも川の水はまだ澄んでいたが、私も太宰も釣れなかった。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

「善福寺川」では、太宰治の思い出を中心に綴られているが、『太宰治』(1989)には収録されていないので、合わせて楽しみたい。

有名な「逸題」という詩を書いたときのことは「外村繫」の章にある。

外村君は市川書店にその本を取って置いてくれるように頼んで来たと言った。私は外村君と連れだって買いに行き、後は家に帰る外村君と別れて独りで新橋方面へ飲みに行った。その日は十七夜か十八夜ぐらいの月だったが、仲秋名月ということにした。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

「きょうは仲秋名月/初恋を偲ぶ夜/われら万障くりあわせ/よしの屋で独り酒を飲む」から始まる「逸題」は、現在も人気の高い作品だ(「春さん 蛸のぶつ切りをくれえ/それも塩でくれえ」と続くところがいい)。

小林多喜二の急死は、文学青年にとって大きな事件だった(昭和8年)。

多喜二が亡くなったという速報が伝わった日に、私は外村繫や青柳瑞穂とピノチオに集ったが、刑事がお客に化けて入って来ているのがわかったので、私たちはこそこそ帰って来た。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

同じく左翼作家として知られた林房雄は、満州国の建設を批判し、「日本はドン・キホーテのようなものだ」と言った。

「いまに、大きな不況がやって来る。不況になれば、釣が流行する。俺は釣を勉強する」林はそう言って「君の遣り方は、わずか三日釣をして、釣の原稿を五十枚も書いている。俺は三年釣をして、原稿は三行だけ書くつもりだ」と言った。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

戦後、林房雄は鎌倉に暮らして、クルーザーで釣りを楽しんだらしい。

作家仲間や地元の人たちとの交友

1933年(昭和8年)2月、井伏さんは猩紅熱の疑いで入院するが、後になって腎臓の不調だと分かった。

退院した翌日、太宰治が訪ねてくる。

この日、私は医者の忠告を守り、酒を飲みに出るのを止して、うちの四、五歳になる男の子と太宰がハサミ将棋を指しているところをスケッチした。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

このスケッチは、色紙に書き直された上で、読売新聞社主催の素人絵展覧会に出展され、美術雑誌の口絵にも掲載されたという(美術雑誌の切り抜きを持ってきたのは小山清だった)。

その小山清の思い出は「小山清」の章にまとめられている。

太宰は甲府へ疎開することにして、奥さんと子供さんを先に疎開させた。後から太宰が行った。留守居を小山君が引受けた。折から田中英光が横浜ゴム会社から太宰を訪ねて来たが、夜中に空襲があって隣屋敷の庭から庭石が飛んで来て、太宰のうちを少し傷めてしまった。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

小山清は、太宰治の愛弟子である。

戦後、北海道の夕張炭鉱で働いている間に、太宰が死んでしまった。

結婚した後も、暮らし向きは良くならなかった。

もともとその日暮しの生活者だから、細君と細君の妹と幼い子供の暮しは立ち行かない。当時の生活保護者は一人きりでも生活できなかった。原稿用紙もないからチラシの裏に書き崩しをしているという噂を聞いた。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

この頃、井伏さんが中心となって、小山清のためのカンパを募っている。

私はこの窮状を、辻さんの友人で「木靴」の石田正雄君から聞いたので、阿川弘之、庄野潤三の両氏に電話して、小山君を助けるための資金カンパというのを頼んだ。(略)庄野君は義侠の精神に厚く、行動力があると私は睨んでいた。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

生活が改善する間もなく、小山清は失語症を発症する(昭和33年10月)。

著作集『日々の麺麭』が出版されたのは、ちょうど、そんな時期だった(仲間たちの遁走があった)。

それから間もなく小山君の奥さんが自殺した。三十七年四月十三日である。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

小山清の思い出については、小沼丹「連翹」にも詳しい(『埴輪の馬』所収)。

小山夫人が自殺した際には、吉岡達夫などが葬儀の準備を進めたと書かれている。

井伏さんは、作家ばかりでなく、地元の人たちとの交友も大切にした。

「荻窪(七賢人の会)」には、そんな仲間たちのことが綴られている。

昭和三十二年十二月三十一日、荻窪病院に行く──。盲腸の手術で麻酔にかけられるとき、病院裏手の観泉寺で除夜の鐘が鳴りだした。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

庄野潤三『懐しきオハイオ』には、当時アメリカに留学中だった庄野さんが、井伏さんの体調を心配する場面が出てくる。

井伏さんは盲腸の手術を十二月三十一日になさったあと、二十四日に荻窪病院を退院、いまは傷口の手当に通っているが、これが終り次第、甲府の湯村温泉へ湯治に出かけるということで、「暫く休養して、自然に書きたくなるのを待つことにします。かなり落着いた気持です。御放念のほど願います」とある。(庄野潤三『懐しきオハイオ』)

「暫く休養して、自然に書きたくなるのを待つことにします。かなり落着いた気持です。御放念のほど願います」とあるのが、井伏さんらしい。

退院後、井伏さんは日曜画家になるため、天沼八幡通りの新本画塾に入門する。

私は画塾に丸六年通ったが、絵を描けば描くほど自分の描く絵が拙くなると思うようになった。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

絵も釣りもあきらめた井伏さんは、町内の古い知り合いと懇親会を作ることにした(「自分にとって大事なことは、人に迷惑のかからないようにしながら、楽な気持で年をとって行くことである」)。

おかめの主人は加藤といい、通称を末さんと言った。私は末さんからの連絡で、八巻さんのところを引揚げると、すぐおかめに行って懇親会の企画を聞いた。会員は酒飲ばかり七人である。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

井伏さんの「強み」は、この地元の人たちとの交友にあったのではないだろうか。

あくまでも庶民としての生活を守り通した生涯だった。

宝来谷さんが亡くなって暫くすると、魚金さんが亡くなった。ばたばた倒れて行くといったような感じである。そのくせ私には、覚悟というようなものはまだ何も出来ていない。(井伏鱒二「荻窪風土記」)

本作『荻窪風土記』は、昭和初期の荻窪を中心とする、井伏鱒二の自伝的エッセイである。

「風土記」とは、つまり、人の営みのことで、本書には、作家仲間や地元の友人など、多くの人たちが登場して、話を盛り上げてくれる。

このたくさんの人たちとの交友こそ、井伏鱒二という作家の財産であり、巨大な井伏文学を築き上げる基礎となったものだった。

「庶民」という言葉を抜きにして、井伏鱒二の文学を語ることはできない。

もしかすると、『荻窪風土記』は、庶民として生きた男の、最もリアルな自伝だったのかもしれない。

書名:荻窪風土記

著者:井伏鱒二

発行:1987/04/25

出版社:新潮文庫