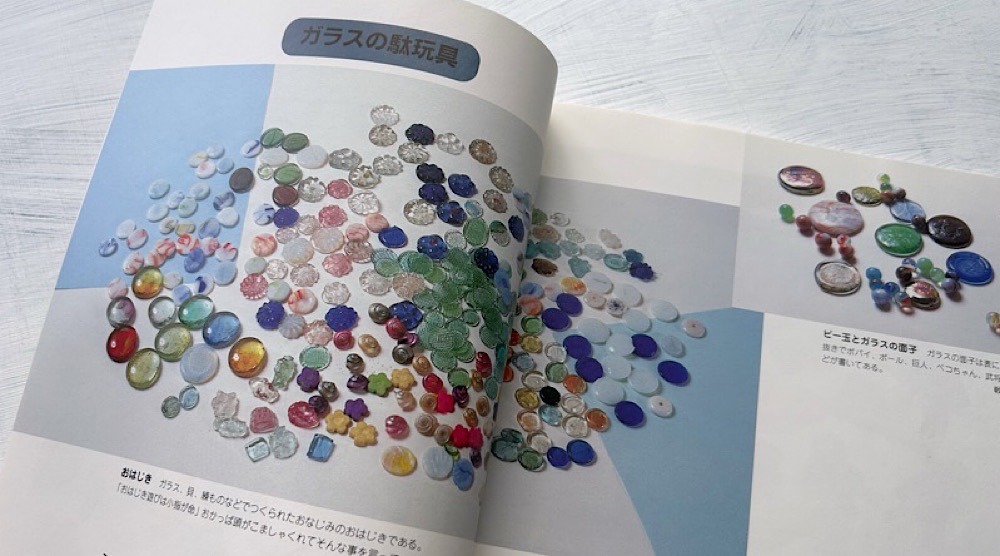

子どもの駄玩具である「おはじき」も、古いものはコレクターズ・アイテムとなっている。

市場価値が高いのは、明治中期のガラス製おはじき。

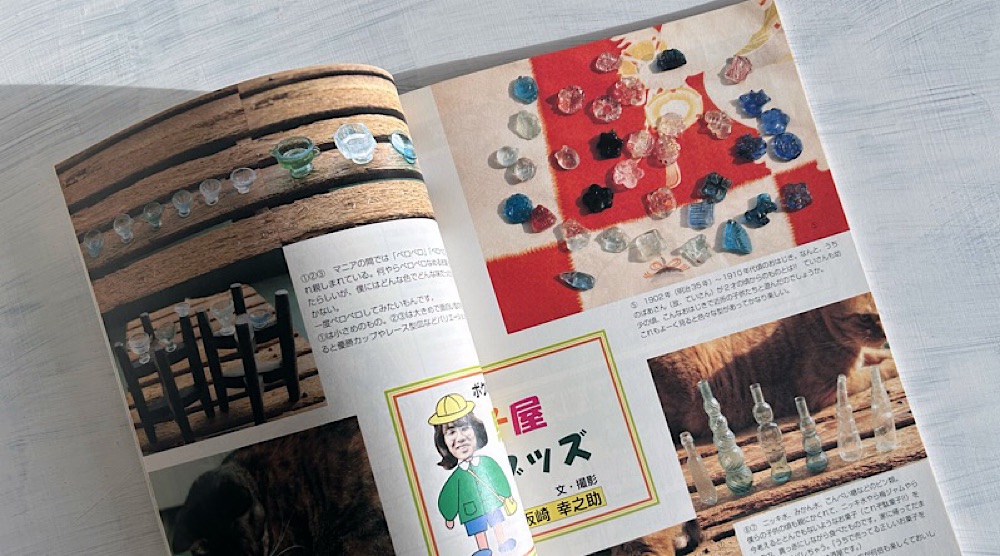

「和ガラス」コレクターとして有名な坂崎幸之助(アルフィー)も、明治時代のおはじきコレクションを著作の中で紹介している。

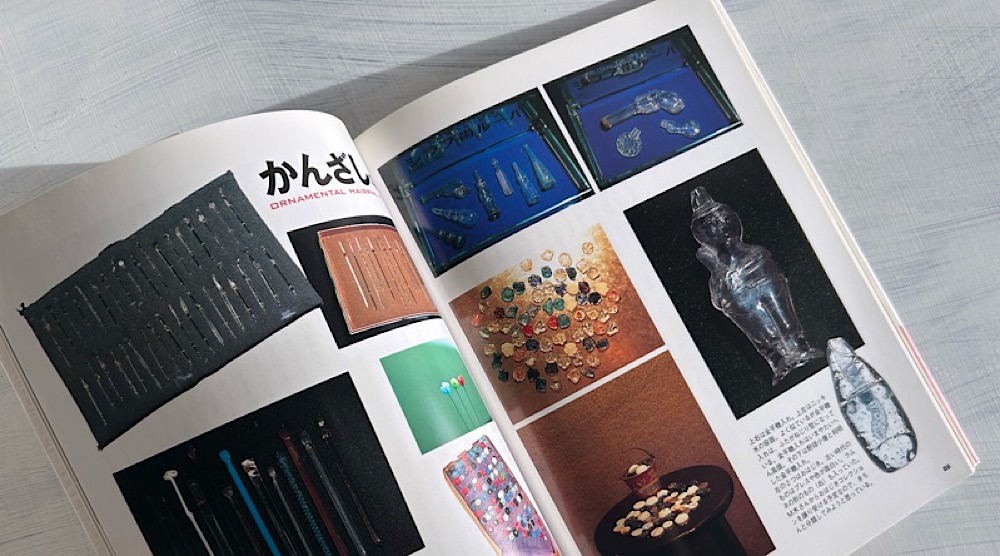

明治・大正・昭和のおはじきコレクション

和ガラスコレクターとして有名な坂崎幸之助(アルフィー)の『和ガラスに抱かれて』(2001)でも「おはじき」が紹介されていた。

坂崎幸之助は、フィルムカメラやギターなどの収集家としても知られる趣味人である(うらやましい話です)。

おはじきの古いものもいいですねえ。明治時代のおはじきが一山出たことがあって、気合いを入れてまとめて買いました。「ぐう・ちょき・ぱあ」の絵や数字がプレスされていたり、真ん中がへこんでいてそこに色が入ったおへそ型のもあります。(坂崎幸之助「和ガラスに抱かれて」)

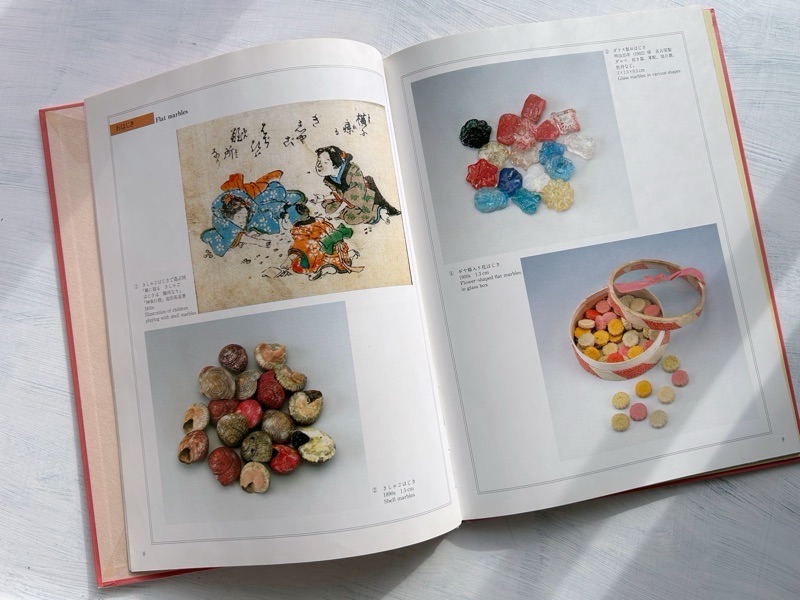

多田敏捷『おもちゃ博物館(18)女の子の玩具』(1992)によると、ガラス製のおはじきは、明治中期(1900年代)に生まれたものらしい。

明治36年(1903年)の『風俗画報』に「昨年の暮頃より名古屋、岐阜へ掛けてハジキと云う玩具、5、6歳より12、3歳の男女の間に盛に流行せり」とある。

昨年の暮頃より名古屋、岐阜へ掛けてハジキと云う玩具、5、6歳より12、3歳の男女の間に盛に流行せり、そは硝にて作れる物にて、形ちに梅、菊、牡丹、銀杏、笹竜胆、桐、小判、五十銭銀貨、将棋の駒、鏡、時計、大砲、釣鐘、自転車、舟、下駄、ラムネの壺、福助、恵比寿、大黒天、兵隊、唐子、狐、兎、犬、鳥、猫、脹雀、鯉、鰒貝、等になぞらえ、其種類2、30ありて、直径凡そ5、6分にて厚さ1分余なり、色は白、青、藍、水、茶、にて透明のものと不透明のものとあり、価は所に因りて異なれど凡そ一銭に8個より10個なり……(資料「ガラス製おはじき出現当時の記事」明治36年3月発行の『風俗画報』より)(多田敏捷「おもちゃ博物館(18)女の子の玩具」)

おはじきというよりもフィギュアで、現代の感覚で言うとガチャガチャに近いものがあったのかもしれない。

古くは石を弾いたので「石弾」とも呼ばれ、奈良時代には中国から伝わっていたらしく、平安時代の『源氏物語』や『宇津保物語』には既に登場している。

もともと、石を使った大人の遊びだったが、江戸時代には貝がらを利用した子どもの遊びになっていたという。

井原西鶴著、貞亨元年(1684)刊の『二代男』に、「藻屑の下のさされ貝の浦めづらかに、手づから玉拾う業して、ままことのむかしを今にはじきというなどして遊びぬ」とあり、この頃には、はじき遊びは貝に変わったことがわかる。(多田敏捷「おもちゃ博物館(18)女の子の玩具」)

おはじきの貝には「キサゴ」(訛ってキシャゴ)がよく用いられたため、おはじきのことを「キサゴ(キシャゴ」」と呼んだりした。

ガラス製おはじきの黎明期を物語るおはじきは、『骨董ファン(Vol.4)』(1997)でも紹介されている。

ちなみに、『骨董ファン』とは、2003年(平成15年)に惜しまれながら終了した骨董専門誌で、2000年前後の骨董ブームを支える、陰の立役者とも言われた。

ここでも、坂崎幸之助のおはじきコレクションが登場している。

1902年(明治35年)~1910年(明治43年)代頃のおはじき。なんと、うちのばあさん(故・ていさん)が2才の頃からのものとは! ていさんも幼少の頃、こんなおはじきで近所の子供たちと遊んだのでしょうか。これもよーく見ると色々な型があってかなり楽しい。(坂崎幸之助「ボクの好きな駄菓子屋グッズ」/『骨董ファン(Vol.4)』

明治期のおはじきは、ひとつひとつが立体型にプレスされているのが特徴で、どちらかというと、グリコのおまけに近い。

素晴らしいコレクションだが、どれもコロコロとしていて、知識のない現代人には、おはじきとして通用しないかもしれない。

明治期のおはじきは、色彩も美しく、コレクターズ・アイテムとしての価値があり、市場価格も高い。

特に明治中期のおはじきは、簡単に手に入るものではないだろう。

上記の写真には、アルファベットや数字がプレスされたエンボスのほかに、貝がら型のものが混在している。

明治末期になると、デザインもスマートになって、半球の上部に穴が開いたような「おへそ型」のものが登場した。

状態の良いものは、おへの部分(窪み)に彩色が施されている場合が多い。

葉脈がプレスされた「木の葉型」のおはじきも、同時代のものだ。

半球形というよりも、かなり平べったい形で、現代のおはじきに近づきつつあることが分かる。

坂崎コレクションの「『ぐう・ちょき・ぱあ』の絵や数字がプレスされていたり、真ん中がへこんでいてそこに色が入ったおへそ型」のおはじきは、明治末期から大正時代にかけて流通したものだろう。

大正時代にかけて、おはじきは円形が主流となり、表面に桜や梅などといった花びらの形などがプレスされるようになった。

エンボスの花びらも良いが、琥珀色のガラスの味わいが素晴らしい。

1925年(大正14年)に発表された梶井基次郎『檸檬』にも、おはじきが登場している。

それからまた、びいどろという色硝子で鯛や花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、南京玉が好きになった。またそれを嘗めてみるのが私にとってなんともいえない享楽だったのだ。(梶井基次郎「檸檬」)

「色硝子で鯛や花を打ち出してあるおはじき」とあるものが、大正時代のおはじきだった。

ラスター彩のおはじきは、大正浪漫の香りが強く、梶井基次郎の世界観ともマッチするのではないだろうか(特に桜の花びらがプレスされているものなど)。

色ガラスではないが、白いマーブルにプレス模様が入ったおはじきも美しい。

形が歪んでいて、大きさや厚みが不均一なところも、古いおはじきの特徴である。

じゃんけん(ぐー、ちょき、ぱー)がプレスされていたりして、それなりに手が込んでいる。

おはじきはつくりもいい加減で歪みも多いですが、一人前にプレスしてあるのも大きな魅力であります。(坂崎幸之助「和ガラスに抱かれて」)

昭和期に入ると、個性的なプレスが姿を消して、網目模様(ワッフル模様)のものが中心になる。

ガラスも品質の劣るリサイクルが中心で、ガラスの透明感が失われてきている(透明な部分が飴色になっている)。

ひとつひとつの形が違うところに、古いおはじきの個性がある。

個人的には、この時代のおはじきに、失われた郷愁を最も感じることができる(この時代に生きていたわけではないが)。

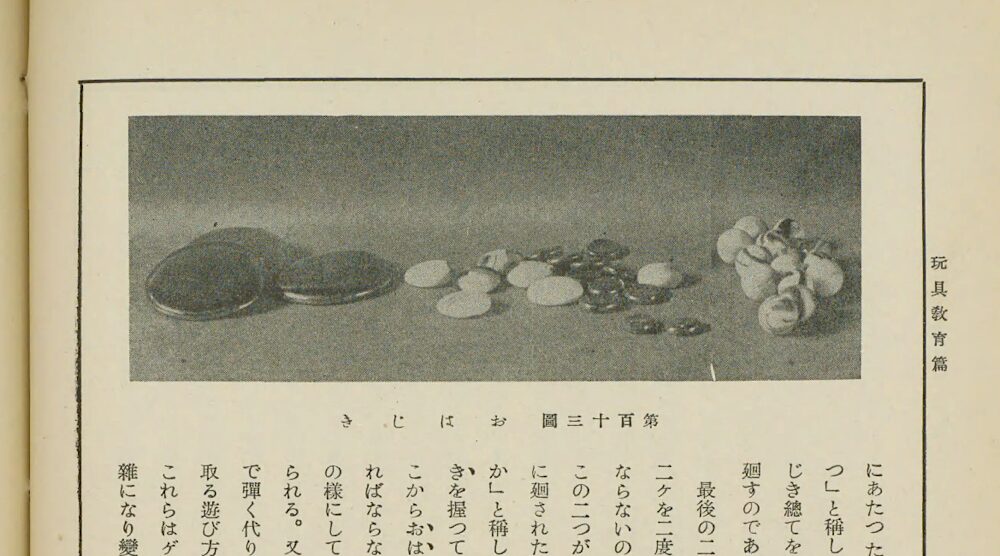

1935年(昭和10年)に雄山閣から刊行された、倉橋惣三『玩具叢書・教育玩具篇』には、マーブル模様を含め、薄くて円形のものばかりが紹介されていた。

子どもの駄玩具であるおはじきには、リサイクルのガラスが素材として再利用される場合が多く、そのためか、戦前のおはじきは色に深みがあって美しい。

戦時中になると、ガラス製品そのものが貴重となり、代用品として焼き物(陶製)のおはじきが登場した。

もはや、おはじきらしさはどこにもないが、日本の戦時を物語るひとつの証人として役割は大きい。

この時期には、木製のおはじきもあったらしい。

「木製おはじき」ボタンの加工技術を応用して木で作ったおはじき。布片に「おはじき」と墨書あり。昭和戦前(1940s)。1.5cm。(京都書院「おもちゃ博物館(18)女の子の玩具」)

戦前・戦後(1940年代)のおはじきは、造りが粗雑で、それがひとつの魅力となっている。

高度経済成長時代(昭和30年代)に入ると、おはじきも上品な印象になり、大量生産された均一な商品が市場を占めた。

網目模様の付いた緑色のおはじきは、『おもちゃ博物館(18)女の子の玩具』の中で、1960年代のものとして紹介されている。

色彩も鮮やかで、もはや戦前の面影はないが、いずれプラスチック製品が登場することを思うと、この時代のものまでがおはじきのヴィンテージと言えるのかもしれない。

書名:和ガラスに抱かれて

著者:坂崎幸之助

発行:2001/07/25

出版社:平凡社

色彩で楽しむヴィンテージおはじき

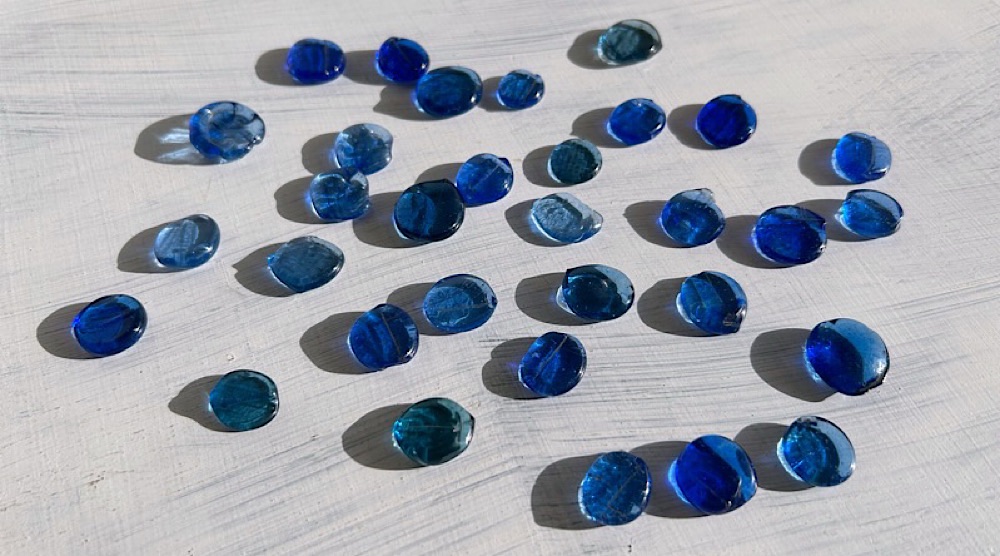

古いおはじきの魅力は、やはり、その色彩にある。

様々な彩りの中にも個性があり、気泡やガラス皺も含めて、均一ではない不完全性こそ、古いおはじきの醍醐味と言えるのではないだろうか。

まるでガラス粒のように見えながら、木の葉の形をしていたり、真ん中にヘソの穴のような窪みがあったりするものは、昔の人々の工夫をも感じさせる。

コレクターズ・アイテムとしては、ラムネ瓶の形をしたものなど造形的なおはじきに人気が集まるが、飾り気のない素朴なガラス粒的おはじきも、充分に魅力的である。

価格的にも無理のない範囲で収集できるので、おはじき蒐集の初心者にはおすすめ。

おはじきの色としては、やはり、青色や緑色のものが多い。

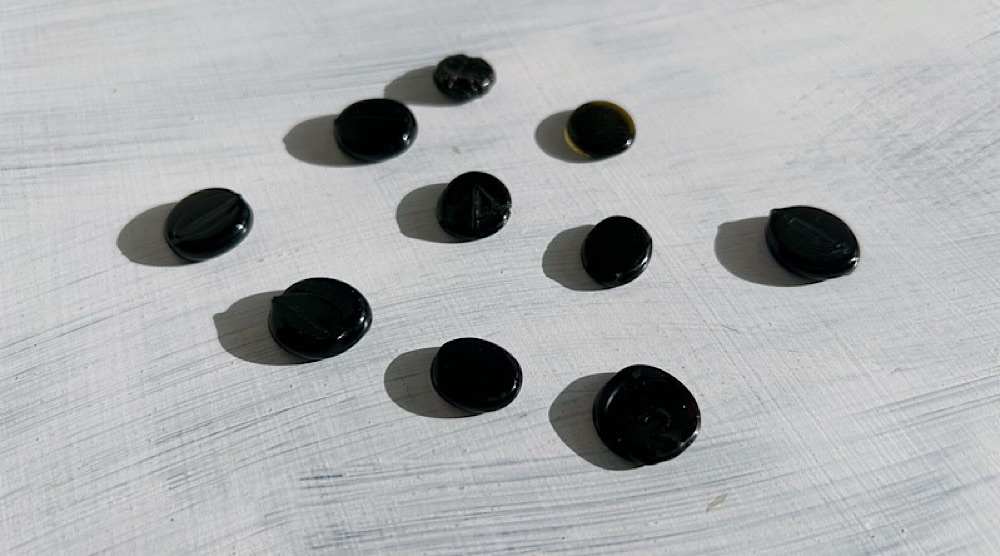

なかには、琥珀色(茶色)をしたものや、ほとんど真っ黒と言っていいおはじきなどもある。

黒いガラスは、いろいろな色彩のガラスを混合して再利用した結果、生まれることが多かったらしい。

黒と言っても、濃紺や紫色などを混ぜ合わせたような深みのある黒色なので、ここにも古いガラスの持つ味がある。

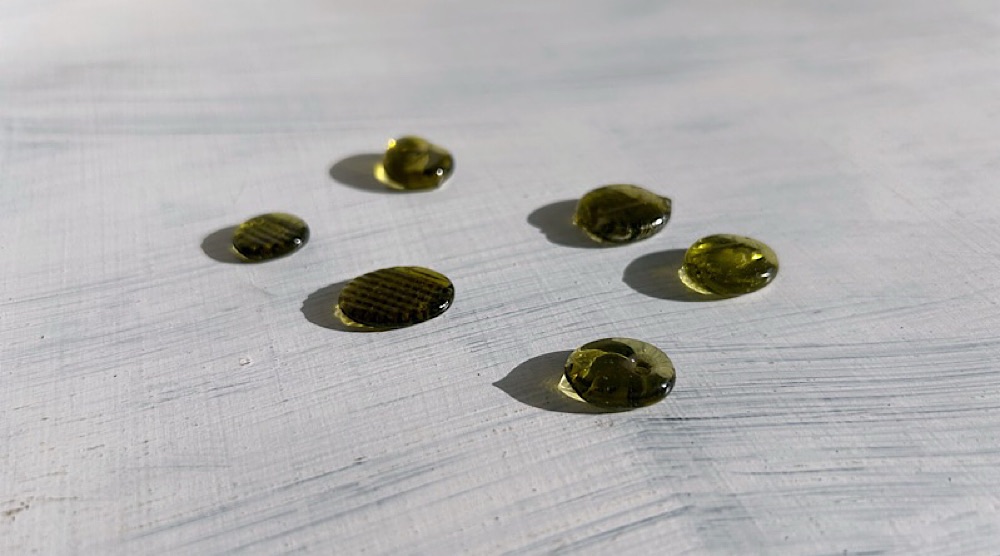

変わったところでは、ウランガラスのおはじきが見つかることもある。

金色のような緑色のような淡い色彩には、大正浪漫の響きが伝わってくるようだ。

ほとんど色のない透明なおはじきというのも、爽やかでいい(まるで清涼飲料水のようだ)。

透明なおはじきは、気泡や異物混入の状態を観察するのに向いている。

透明な中にも、それぞれの個性が感じられるところが、古いおはじきの魅力の本質なのではないだろうか。

気泡や異物混入、ガラス皺などは、古いガラス特有の特徴だが、小さなおはじきにも、こうした古いガラスの特質が現れていることに注意したい。

時代は新しくなるが、色鮮やかな半球形のおはじきにも、戦後日本の味わいがある。

戦後のおはじきは、海外への輸出用に製造されたものも多く、(戦前のものと比べて)技術的にも格段の向上が見られる。

気泡も異物混入もないが、敗戦国・日本の復興が、小さなおはじき一粒一粒の中から感じられるのではないだろうか。

楕円形のおはじきは、キャメル・ブランドから発売されていた「ダイヤモンドはじき」で、ダイヤモンドをモチーフにしていたらしい。

札幌の骨董市で、このおはじきを「昭和初期(戦前)もの」と称して、1個300円で売っているのを見たことがある。

昭和30年代の元箱入り500個を、自分は500円で入手しているので、おはじき蒐集には注意が必要である。

おはじきは幼い女の子のオモチャである。

決して高級品ではないところに、その魅力がある。

子どもの遊び道具だから、惜しげもなく捨てられることさえあったかもしれない。

古いおはじきは、古い家を片付けているときに偶然発見されることが多いものだ(家じまい)。

大正時代のおはじきが、不用品と一緒に「フリマ」で売られていることもある(もちろん、破格の価格で)。

大正時代(1920年代)のおはじきは、既に100年以上前の「アンティーク」だから、棄てられずに残っていたということが、ほぼ奇跡に近い。

子どもの文化遺産として、後世に受け継がれていくべきものだろう。

書名:おもちゃ博物館(18)女の子の玩具

編者:多田敏捷

発行:1992/10/10

出版社:京都書院