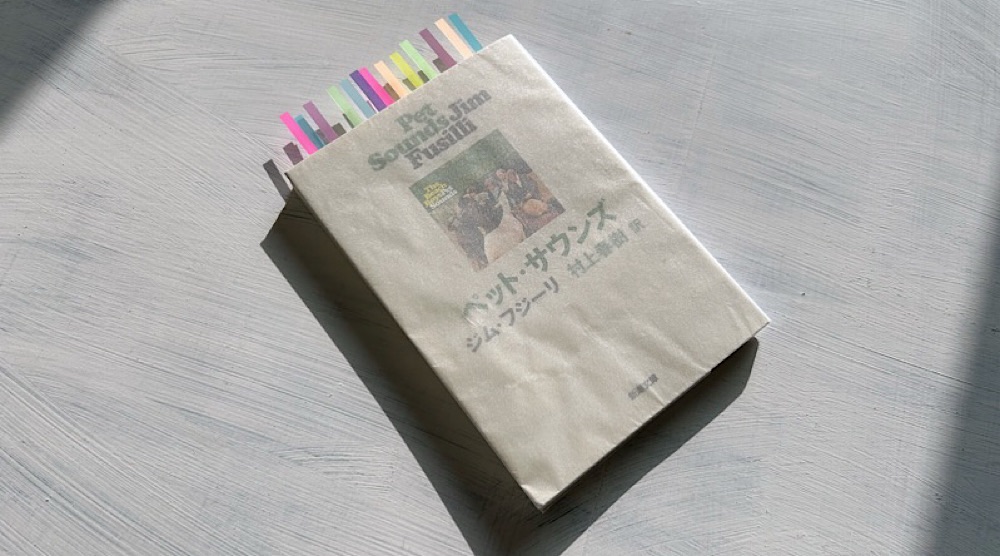

ジム・フジーリ『ペット・サウンズ』読了。

本作『ペット・サウンズ』は、2008年(平成20年)2月に新潮社から刊行された音楽エッセイである。

原題は「Pet Sounds」。

訳者(村上春樹)は、この年、59歳だった。

神さまだけが知っていること

本作『ペット・サウンズ』が面白いのは、つまり、村上春樹の面白さだと思う。

言うまでもなく、『ペット・サウンズ』とは、1966年(昭和41年)に発売されたザ・ビーチ・ボーイズのLPレコード(アルバム)のタイトルだ。

そこに『ペット・サウンズ』が現れたのだ。それが僕の命綱になった。遥か遠方から、輝かしい声がした。それは紛れもなくこう語りかけていた。「なにも君だけじゃないんだよ」と。(ジム・フジーリ「ペット・サウンズ」村上春樹・訳)

そのとき、作者(ジム・フジーリ)は、孤独な13歳の少年だった。

本作『ペット・サウンズ』は、ビーチボーイズに救われた一人の少年の、個人的な体験を綴った物語である。

同時に、それは、訳者である村上春樹の物語でもあった。

僕はかつて「世の中には二種類の人間がいる。『カラマーゾフの兄弟』を読破したことのある人と、読破したことのない人だ」と、神をも恐れず断言したことがあるけれど、もう一度神さまに目をつぶっていてもらえるなら、その『ペット・サウンズ』版をあえて口にしたいところである。「世の中には二種類の人間がいる。『ペット・サウンズ』を好きな人と、好きじゃない人だ」と。(村上春樹「神さまだけが知っていること──訳者あとがき」)

作者と同じくらいに思い入れを抱いた訳者が翻訳した文章だから、面白くないはずがない。

これは、ほとんど村上春樹の作品だと言ってしまいたいくらいのベスト・マッチングである。

正直に言って、原作と翻訳者には、やはり相性のようなものがあると思う。

いくら村上春樹の訳であっても、しっくり来ない場合というのが、確かにある。

特に、有名な既訳がある作品の場合、原作と既訳と村上春樹訳との三角関係みたいなものが発生してくるので、しっくり来ない率が高くなる傾向にある。

その点、この『ペット・サウンズ』はいい。

原作と翻訳が一体化していて、英語で書かれた文章の翻訳を読んでいるという違和感が、まったくなかった。

これは、訳者である村上春樹が、作品世界へ完全に入りこんでいるということなのだろう。

アルバム『ペット・サウンズ』が日本で発売されたのは一九六六年の夏で、僕はそのとき十七歳、神戸の山の上にある公立高校の三年生だった。(村上春樹「神さまだけが知っていること──訳者あとがき」)

村上春樹の卒業した高校は兵庫県立神戸高等学校である。

このとき、村上春樹は『ペット・サウンズ』を(リアルタイムでは)買わなかったらしい。

なぜなら、ビートルズやビーチ・ボーイズのレコードを買うくらいなら、ジャズの(あるいはクラシック音楽の)レコードを買った方が聴きごたえがあっていいと思っていたからだ。

僕はこの人生において「あれをしておけばよかった」とか「あれをしなければよかった」とか後悔した覚えがあまりないが、LP『ペット・サウンズ』を発売と同時に買わなかったことだけは、今でもけっこう悔やんでいるかもしれない。(村上春樹「神さまだけが知っていること──訳者あとがき」)

村上春樹のエッセイ「神さまだけが知っていること」は、本書『ペット・サウンズ』の「訳者あとがき」だけれど、この「あとがき」だけで十分に元が取れるくらいに内容が充実している。

思えば、デビュー作『風の歌を聴け』(1979)以来、村上春樹の小説とビーチ・ボーイズとは、深い関係を保ち続けていたのだ。

「カリフォルニア・ガールズ……ビーチ・ボーイズ……、どう思い出した?」「そういえば5年ばかり前にクラスの女の子にそんなレコードを借りたことがあるな」(村上春樹「風の歌を聴け」)

大森一樹監督の映画『風の歌を聴け』(1981)に至っては、ビーチ・ボーイズの『カリフォルニア・ガール』がメインテーマに使用されていた。

「カリフォルニア・ガールズ」のレコードは、まだ僕のレコード棚の片隅にある。夏になるたびに僕はそれをひっぱり出して何度も聴く。そしてカリフォルニアのことを考えながらビールを飲む。(略)ビーチ・ボーイズは久し振りに新しいLPを出した。(村上春樹「風の歌を聴け」)

『風の歌を聴け』において、ビーチ・ボーイズは厳しい現実世界の対極にある夢のような楽園だった。

現実世界の厳しさを浮き彫りにするための仕掛けとして、ビーチ・ボーイズは登場していたのだ。

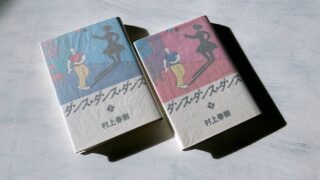

『ダンス・ダンス・ダンス』(1988)では、主人公と五反田君が、今や懐かしい音楽となってしまったビーチ・ボーイズについて、深い議論を交わす。

「懐かしいね」と彼は言った。「昔よく聴いたな。中学校のころだね。ビーチ・ボーイズ──何というか、特別な音だった。親密でスイートな音だ。いつも太陽が輝いていて、海の香りがして、となりに綺麗な女の子が寝転んでいるような音だ。唄を聴いているとそういう世界が本当に存在しているような気持ちになった。いつまでもみんなが若く、いつまでも何もかもが輝いているようなそういう神話的世界だよ。永遠のアドレセンス。お伽噺だ」(村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」)

変わっていくことの悲しさを描いた『ダンス・ダンス・ダンス』は、変わらないものの象徴であり、変わってしまうものの象徴でもあった。

これだけ、自分自身の文学世界に影響を与えているビーチ・ボーイズの名盤『ペット・サウンズ』を、村上春樹がリアルタイムで入手しなかったということは、決して偶然ではない。

多くのリスナーが、『ペット・サウンズ』をどのように受け入れるべきか、困惑していたのだ。

僕らは二人とも、どこかよその場所に移ることを求めていた。僕がそのとき知らなかったのは、僕や、僕のような人間にとって、このアルバムは文字通りの生命維持装置(ライフライン)であったというのに、『ペット・サウンズ』は一般には不満の声をもって迎えられたという事実だった。(ジム・フジーリ「ペット・サウンズ」村上春樹・訳)

ビートルズの『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』(1967)に比べて、同じ時期に発表された、同じようなコンセプト・アルバムでありながら、ビーチ・ボーイズの『ペット・サウンズ』は、あまりにもマニアックなレコードとして認識されていたのだ。

『ペット・サウンズ』の素晴らしさは、その複雑なサウンドと深い歌詞にある。

『ペット・サウンズ』の奇跡は、その音楽と歌詞(それらはシンプルでありながら同時に、驚くばかりに複雑である)の中にあり、そしてまたいつまでも消え去らぬ余韻の中にある。それはリスナーの心に深くしみ込むアルバムになっている。何故かといえばそこにあるのは、単にブライアン個人の怯えや憧憬、夢や失望であるに留まらず、リスナー自身の怯えや憧憬、そして夢や失望でもあったからだ。(ジム・フジーリ「ペット・サウンズ」村上春樹・訳)

世の中にとって、ビーチ・ボーイズの『ペット・サウンズ』を理解するには、時間が必要だった。

そして、時間の経過とともに、ビーチボーイズの『ペット・サウンズ』は、少しずつ評価を高めていった。

『サージェント・ペパーズ』が僅かずつではあるが、当初の圧倒的なまでの新鮮さを失ってきたのに比べて、『ペット・サウンズ』はそのレコードに針を落とすごとに、何かしら新しい発見のようなものを僕にもたらしてくれた。そしてある時点で両者は等価で並び、そのあとは疑いの余地なく『ペット・サウンズ』が『サージェント・ペパーズ』を内容的に凌駕していった。(村上春樹「神さまだけが知っていること──訳者あとがき」)

作品に対する評価というものは、時代によって変化するものだ。

それは、文学の世界においても同じことが言える。

これはアーネスト・ヘミングウェイとスコット・フィッツジェラルドの作品評価の関係にも似ている。戦後しばらくはフィッツジェラルドはほとんど忘れ去られ、ヘミングウェイの人気は圧倒的だったが、一九六〇年あたりからフィッツジェラルドの再評価が急速に高まり、逆にヘミングウェイの作品は徐々にその新鮮みを失っていくことになった。(村上春樹「神さまだけが知っていること──訳者あとがき」)

ビーチボーイズの『ペット・サウンズ』を語るのに、ヘミングウェイとフィッツジェラルドが登場する。

ここに、村上春樹・訳『ペット・サウンズ』の醍醐味が潜んでいるような気がする。

もうひとつの『ライ麦畑でつかまえて』

ザ・ビーチ・ボーイズの『ペット・サウンズ』は、多分に文学的なアルバムである。

それは、主に作詞作曲を担当したブライアン・ウィルソン自身の内面と、深く関わっている問題だと言われた。

そもそも、ビーチ・ボーイズの爽やかな音楽の背景には、ブライアン・ウィルソンの苦悩が存在している。

『サーフィン・サファリ』がCDで再発売されたときに、ブライアンは語っている。「頭の中にあったのは、惨めな子供時代を胸から放り出さなくちゃということだけだった」(ジム・フジーリ「ペット・サウンズ」村上春樹・訳)

作者(ジム・フジーリ)は、ビーチ・ボーイズの作品の中に潜むブライアン・ウィルソンの苦悩を、詳細に考察しようと努めている。

しかし「ロンリー・シー」と「サーファー・ガール」と「ユア・サマー・ドリーム」は彼女について、あるいはロマンチックな恋について書かれた曲ではない。間違いなく。それらは孤独と疎外を歌った曲なのだから。(ジム・フジーリ「ペット・サウンズ」村上春樹・訳)

ブライアン・ウィルソンは、ビーチ・ボーイズというサウンドの中に、自身の孤独と疎外を込めて歌った。

最高のバック・ミュージシャンを手配し、ビーチや海や自動車や若い娘たちについてのヒット・ソングの品質を保たなくてはならなかった。しかしそれと同時に、彼は自らの心情を吐露してもいた。彼は深い心の傷を抱えていたし、その思いは幸福な情景や、ハーモニーにはさみ込まれるような格好で黒いレコード盤の回転に注ぎ込まれた。(ジム・フジーリ「ペット・サウンズ」村上春樹・訳)

もちろん、多くのリスナーは、ブライアン・ウィルソンの苦悩のことなんか、何も知らなかったに違いない。

彼らが求めていたのは、ビーチ・ボーイズが歌う、夢のような世界だったのだから(「彼らには、ビーチ・ボーイズがファンの心の中にワンダーランドの如きイメージを創り上げていたことなど、知りようもなかった」)。

ブライアンが苦しみを背負っており、彼の作る明るく楽しい歌が彼自身の人生を反映したものではなかったなんて、我々には思いもよらなかった。(ジム・フジーリ「ペット・サウンズ」村上春樹・訳)

作者がブライアン・ウィルソンの苦悩を知るのは、もっと、大人になってからのことだ。

しかし実際に何が起こっているか、そこまでは想像もできなかった。僕はなんといってもまだ子供だった。そして今だって、ブライアンがそれほどまでの苦痛を味わっていたのだと考えると、たまらない気持ちになる。(ジム・フジーリ「ペット・サウンズ」村上春樹・訳)

作者は、アルバム『ペット・サウンズ』を「愛、そしてそれが青年の生活の中に占める場所への、極めて個人的な省察」と定義している。

それは、ブライアン・ウィルソンの個人的世界観を反映したものだった。

「間違った時代に生まれた(I Just Wasn’t Made for These Times)」がまさにその好例である。この曲を聴いたときに僕は思った。ああ、こんな風に感じているのは自分ひとりじゃなかったんだ、と。(ジム・フジーリ「ペット・サウンズ」村上春樹・訳)

「自分にぴったりの場所を僕は探している」と、ブライアン・ウィルソンは歌っている。

でもほら、必ずどこかでおかしくなっちゃうんだ。

ときどき僕はすごく悲しくなる。

僕はきっと、間違った時代に生まれたんだな。

(ザ・ビーチ・ボーイズ「間違った時代に生まれた」)

それは、孤独な少年の疎外感を歌った作品だった。

作者は、J.D.サリンジャーの名作を引用して、その素晴らしさを語っている。

子供たちの不安定な心がこれほど混じりけなく表現された例を、あなたは目にしたことがありますか? 『キャッチャー・イン・ザ・ライ』をひとつのヴァースとひとつのコーラスに縮めると、まさにこういう感じになるのではあるまいか。(ジム・フジーリ「ペット・サウンズ」村上春樹・訳)

大袈裟に言えば、『ペット・サウンズ』は、もうひとつの『ライ麦畑でつかまえて』である。

サリンジャーが伝えようとしているものも、ブライアン・ウィルソンが歌っているものも、孤独な少年たちが感じる「僕はきっと、間違った時代に生まれたんだな」という、行き場のない疎外感だったのだ。

ビーチ・ボーイズの音楽を、サリンジャー的観点から解釈しているところは、いかにも村上春樹的であると同時に、作者(ジム・フジーリ)が小説家だったということを思い出させてくれる。

フィル・スペクターのサウンドに大きな影響を受けたブライアン・ウィルソンは、『ビー。マイ・ベイビー』へのリスポンス・ソングとして『ドント・ウォーリー・ベイビー』を書いた。

同時に、彼は、彼自身の鬱屈とした内面を、まるで恋愛ソングのような歌詞として昇華することができた。

それは、多くの少年たちの抱える内面でもあった。

ブライアン・ウィルソンがなしたのは、誰しもが通り過ぎるひとつの時期を、誰しもが経験することを、しっかりと掌中に捉えたことだ。ある人にとってはそれは一瞬の出来事である。またある人にとっては、それは数ヶ月か数年のあいだ続くものだ。(ジム・フジーリ「ペット・サウンズ」村上春樹・訳)

少年の日の心の痛みを、ブライアン・ウィルソンは『ペット・サウンズ』というアルバムに込めて歌った。

作者(ジム・フジーリ)は言う。

ときどき僕は思うのだが、今日という日を恐れる人々が必要としているのは、ただ『ペット・サウンズ』ではあるまいか。(ジム・フジーリ「ペット・サウンズ」村上春樹・訳)

『ペット・サウンズ』の音楽世界は、極めて複雑で、極めて難解な世界である。

少年の心が複雑かつ難解であるのと同じように。

彼はひどく怯えている。世界は大きな、不吉な場所だ。そして彼には頼るべき人もいない。誰も彼を理解してはくれない。ほら、ちょっとこれを聴いてごらんよ、とそんなときに誰かが言う。『ペット・サウンズ』だ。(ジム・フジーリ「ペット・サウンズ」村上春樹・訳)

作者にとって、孤独な少年時代を救ってくれたのが『ペット・サウンズ』だった。

そして、大人になった今も、彼は『ペット・サウンズ』を愛し続けている。

チャイムのような音のするギター、天国に上り詰めていくようなヴォイス。そこには生き生きとした感情がある。心が剝き出しにされる。まもなく少年は知ることになる。自分はひとりぼっちではないのだ、と。そして世界は再びまわり始める。(ジム・フジーリ「ペット・サウンズ」村上春樹・訳)

本作『ペット・サウンズ』は、世界で最も文学的なビーチ・ボーイズの解説書である。

文学的に解釈することでしか理解できない音楽世界が、そこにはある。

それは、訳者である村上春樹が生きる世界でもあった。

もしかすると、村上春樹の小説を読み解く鍵が、この音楽エッセイにはあるのかもしれない。

書名:ペット・サウンズ

著者:ジム・フジーリ

訳者:村上春樹

発行:2011/12/01

出版社:新潮文庫