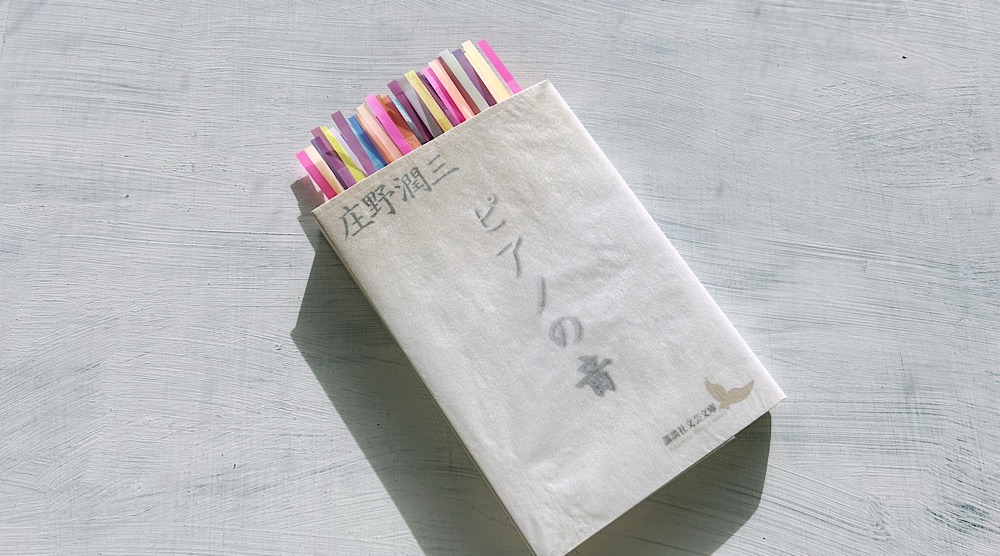

庄野潤三「ピアノの音」読了。

本作「ピアノの音」は、1997年(平成9年)4月に講談社から刊行された長篇小説である。

作者は、この年、76歳だった。

妻のピアノとフーちゃんのピアノが共鳴する

本作『ピアノの音』には、四つのピアノの音がある。

ひとつは、妻の弾くピアノの音である。

妻は近所の仲良しの小学生の有美ちゃんが習いに行っている木谷先生のところへ二年前から週に一回、おけいこに行くようになった。(庄野潤三「ピアノの音」)

妻の弾くピアノは、この物語の主旋律となって、全篇に流れるサウンド・トラックとなっている。

夜、妻がピアノのおさらいをしているのを、例の如く炬燵で横になったまま聞いていた。単純な曲で、覚え込もうとしたが、覚えられない。(庄野潤三「ピアノの音」)

夜、ピアノのおさらいが終わった後、物語の語り手である夫はハーモニカを吹き、妻はハーモニカに合わせて歌を歌う。

次の晩も、妻はピアノのおさらいを終ると、ハーモニカの箱を持って来て、居間の机の上に置く。ハーモニカに合せて「故郷」を歌う。一番から三番まで歌う。次の日もハーモニカを持って来る。で、一日の終りにハーモニカに合せて「故郷」を歌うのがきまりになってしまった。(庄野潤三「ピアノの音」)

恒例となった夜のハーモニカで、夫は様々な唱歌を演奏するようになった。

それでも、この物語の作品タイトルは「ハーモニカの音」ではない。

なぜなら、この物語の(本当の)主人公は「妻」だったからだ。

本作『ピアノの音』は、夫が語る「妻」の物語である。

次の日のこと。朝、妻は「ジップがまだ庭にいるような気がします」という。「そうだな」と私はいう。(庄野潤三「ピアノの音」)

夫は、妻の言葉の記録者であり、妻の言葉の語り手でもある。

『散歩道から』を読んでいたら、妻が書斎へ入って来て、「お洗濯もの干していたら、金木犀がいっぱい咲いているの」という。「昨日まで咲いていなかった。いい香りがするなと思ったら、咲いてるの。秋ですね」目をかがやかせて妻はいった。(庄野潤三「ピアノの音」)

妻の言葉は季節を語り、夫婦の穏やかな日常を語っている。

昨日、寝る前に妻は、昨夜、『サイラス・マーナー』読み終りましたという。(庄野潤三「ピアノの音」)

妻の読書体験は、そのまま、夫へと共有される。

昼食のとき、妻は「ゴールワージイって作家、いる?」と訊く。「ゴールズワージイだろう」。この前、妻が読んだ「狐になった奥さま」(ガーネット)の入っている筑摩の『世界文学大系』の『近代小説集』のはじめにゴールズワージイ「人生の小春日和」が出ていたので、いま読んでいるという。(庄野潤三「ピアノの音」)

この物語で、妻の読書体験は、ピアノの練習とともに、重要なエピソードの一つして機能している。

妻は、鞄に入れて来た私の『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』を堂島川を見下す窓ぎわのテーブルで読む。(庄野潤三「ピアノの音」)

大阪の墓参りに、妻は、庄野さんの『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』を持参していく。

『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』(1984)は、夫婦のロンドン旅行を素材とする紀行小説だ。

夫婦をつなぐピアノの音色は、庄野さんの昔の作品からも流れている。

刷毛を手にした妻は、「トム・ソーヤの気分で」という。『トム・ソーヤの冒険』は、トムがおばさんにいいつけられて庭の柵のペンキ塗りをする場面から始まる。もっとも、こちらはこの小説を全部読み通したことはない。(庄野潤三「ピアノの音」)

マーク・トウェイン『トム・ソーヤの冒険』はアメリカの冒険小説だから、庄野さんの趣味とはマッチしなかったのだろう。

https://gentle-land.com/the-adventures-of-tom-sawyer/

その点、イギリス文学である『ドリトル先生物語』は、庄野家の人々に愛される作品となった。

次男が小学生のころ、うちで井伏(鱒二)さんの訳による『ドリトル先生物語全集』を買って、みんなで面白がって読んでいた。次男はドリトル先生に熱中していた。(庄野潤三「ピアノの音」)

『ドリトル先生物語全集』は、次男がマイホームを購入したとき、次男の自宅へと運ばれていった。

妻は父の命日(十月九日)の一日おくれのお供えのかきまぜを作る。かきまぜは父母の郷里の阿波徳島風のまぜずし。子供のころ、母がよく作った。(庄野潤三「ピアノの音」)

ピアノの練習と読書に料理。

妻のピアノのメロディは鳴りやむことを知らない。

この物語で、二つ目のピアノの音は、フーちゃんの弾くピアノの音だ。

ジップが来た日、六畳で桃を食べながら、ミサヲちゃんは、「ふみ子はピアノを習うことにしました」といった。(庄野潤三「ピアノの音」)

フーちゃんの弾くピアノの音は小さいけれども、確かに、妻の弾くピアノの音と共鳴するものだ。

ミサヲちゃんから妻に電話がかかる。「中古のピアノを買いました。今日の夕方届きます。見に来て下さい」(略)午後、ミサヲちゃんから、「いま、ピアノ着きました」とうれしそうな声で電話がかかった。(庄野潤三「ピアノの音」)

孫娘の弾くたどたどしいピアノの音は、庄野一族の絆を響かせ始める。

そのうち、お父さんとお母さんの五十年のお祝いというだけでなくて、今年は長女夫婦が二十五年の銀婚式の年でもあるので、長男夫婦の十五年、次男夫婦の十年も合せて、家族みんなのお祝いということにして、夏の間にヒルトンに会員制で集まりましょうと、そんなふうに話は落着した。(庄野潤三「ピアノの音」)

家族の絆は、庄野文学において、最も重要なテーマの一つである。

「いかにいます父母」のところでは、ハーモニカを吹いていて、いつも胸にぐっと来るものがある。父と母が亡くなってから、もう何十年もたった。自分には「いかにいます」と問いかける父も母もとっくにいないのだと思うのである。(庄野潤三「ピアノの音」)

とうの昔に亡くなった実の両親でさえ、庄野文学では永遠のレギュラーメンバーだった。

児童文学者の次兄(庄野英二)も、もちろん、レギュラーの登場人物である。

大阪から帰ってから兄英二の『鶏冠詩人伝』を探しているが、兄の全集などを置いてある図書室の本棚にも書斎の本棚にも見つからない。夕方、失せ物さがし、特に本をさがし出すのが名人という妻に、「英ちゃんの『鶏冠詩人伝』見かけなかったか?」と訊く。(庄野潤三「ピアノの音」)

庄野潤三の小説には、常に家族のメロディが流れている。

「山の下」では、長男は入浴中であった。風呂の窓から龍太を抱いて顔を出す。(略)妻が「ハウ オールド アー ユー?」といったら「四十四です」という。(庄野潤三「ピアノの音」)

妻のピアノに沿うように、フーちゃんのピアノの音が聞こえてこないだろうか。

老夫婦の日常生活は幸福のメロディ

三つ目のピアノの音は、近所の小学六年生(有美ちゃん)の弾くピアノの音だ。

有美ちゃんのピアノが象徴するものは、近所の人たちとの心温まる交流である。

妻にピアノの木谷先生を紹介してくれた近所の小学六年生の有美ちゃんのお母さんから電話がかかった。ディズニーランドで有美がおみやげを買いました。郵便受に入らないので、夕方、お届けしますという。(庄野潤三「ピアノの音」)

有美ちゃんは、フーちゃんと並んで、この物語のヒロインと言っていい。

夕方、近所のよくお惣菜を小鉢に入れて届けて下さる古田さんが来て、「高山の味噌を買って来たので」といって、下さる。(庄野潤三「ピアノの音」)

古田さんが飛騨高山で買ってきた味噌は「朴葉みそ」である。

夕食に「朴葉みそ」を頂く。おいしい。酒によし、ご飯の上にのせて食べてよし。子供のころ、帝塚山の家で焼きみそというのを食べたのを思い出す。(庄野潤三「ピアノの音」)

『エイヴォン記』で主役を務めた清水さんの名前もある。

あの日は、墓の前で伊予の曹洞宗のお寺に生れた清水さん(弟さんがその寺を継いでいる)に短いお経を上げて頂いた。あとで、長女の家で仕出しの弁当を食べ、大人の男はビールを飲んで寛いだ。(庄野潤三「ピアノの音」)

『エイヴォン記』は、幼いフーちゃんと清水さんのバラを主役に沿えた、庄野さんの読書体験物語である。

神奈川庄野の墓は、小田原に近い長泉院にある。

最後に、四つ目のピアノの音は、幼い長女の弾く懐かしいピアノの音だ。

いま南足柄にいる長女が中学のころ、ピアノのおけいこに行かせた。(庄野潤三「ピアノの音」)

長女の弾くピアノの音は、懐かしい思い出を象徴するものだ。

庭のうばめがしは全部で十本あるが、これは三十四年前にこの家を新築して引越して来たときに、荻窪清水町の井伏(鱒二)さんが、お祝いに送って下さったものである。(庄野潤三「ピアノの音」)

「山の上の家」を舞台とする中期庄野文学は、名作『夕べの雲』から始まった。

庄野家では、自宅そのものがタイム・カプセルとしての役割を果たしているのだ。

私が大阪で放送会社に勤めていたころ、文学好きの同僚に『狐になった奥さま』の話をしたことがある。(庄野潤三「ピアノの音」)

『狐になった奥さま』は、ガーネットの代表作である。

「文学好きの同僚」には、後に作家仲間となる阪田寛夫がいた。

先日、新宿のシアター・アプルでのなつめちゃんのショウのとき、阪田寛夫に「故郷」や「紅葉」の作曲をした岡野貞一のことを尋ねたら、東京音楽学校の先生をしていて、小学唱歌の教科書を作った人です、鳥取の生れですと教えてくれた上に、前に書いたものがあるので、コピーをとって送りますといった。その文芸誌に載った小説「朧月夜」のコピーが届いた。(庄野潤三「ピアノの音」)

阪田寛夫「朧月夜」は、1989年(平成元年)10月『群像』に発表された短篇小説である。

懐かしいピアノの音は、アメリカまで流れていく。

そのころ、「白塗りバラック」と呼ばれる私たちの住宅で、妻はこの「夏休み」を歌った。「学び舎とざして 真昼静か」というところが、いまいるガンビアにぴったりで、心にしみた。そんなことを思い出す。私も妻も、まだ若かったころである。(庄野潤三「ピアノの音」)

ガンビアは、庄野夫妻にとって(大阪帝塚山・石神井公園に次いで)「三番目の故郷」と言っていい。

そこには、懐かしい仲間たちとの思い出がある。

二十年ぶりに招かれて米国オハイオ州のケニオン・カレッジへ妻と二人で行ったとき(それも二十年ほど昔のことになる)、一夜、親しいケニオンの先生たちと酒を飲み、「歌を歌いましょうか」ということになった。「峠のわが家」をみんなで歌った。(庄野潤三「ピアノの音」)

まだ中学生だった長女の弾くピアノの旋律は、読者を懐かしい物語の世界へと導いてくれる。

そして、本作『ピアノの音』では、これら四つのピアノの音が、心地良く重なりながら鳴り響いて聞こえてくる。

大久保の「くろがね」へ五時前に着く。日曜はお休みなのに、私たちのために店をあけてくれた「伯母ちゃん」と信子ちゃん、うれしそうに迎えてくれる。(略)眼の手術のために入院した小沼丹のお見舞いに慈恵医大病院へ二人で行った話を信子ちゃんから聞く。(庄野潤三「ピアノの音」)

軽快で明るいピアノの音は、時に、不安なメロディを覗かせる。

人間に喜怒哀楽があるように、日々の生活にも、ささやかな波というものがあるからだ。

本作『ピアノの音』は、時にリズミカルに、時にゆったりと、老夫婦の日常生活を奏でている。

台所で妻が歌っている。聞き覚えのある曲だけど何だろう? 妻に訊くと、「ピノキオ」の「星に願いを」です、木谷先生から頂いた今月の歌ですという。(庄野潤三「ピアノの音」)

彼らが奏でているのは、幸福のメロディだ。

それは、仲睦まじく人生を歩いてきた夫婦のメロディでもある。

「今から十年くらいたって、まだ元気でいられたら」と考える。「八十いくつになった私は、散歩に外へ出て行く代りに庭のこちら側の木の混み合っていないところを、行きつ戻りつして歩いているかも知れないな」(庄野潤三「ピアノの音」)

庄野さんは、晩年の作家生活を、ほとんどすべて、老夫婦の日常生活に充てて過ごした。

『貝がらと海の音』に始まる「夫婦の晩年シリーズ」は、11作目の『星に願いを』まで、10年間に渡って続いた。

①貝がらと海の音(1996)

②ピアノの音(1997)

③せきれい(1998)

④庭のつるばら(1999)

⑤鳥の水浴び(2000)

⑥山田さんの鈴虫(2001)

⑦うさぎのミミリー(2002)

⑧庭の小さなバラ(2003)

⑨メジロの来る庭(2004)

⑩けい子ちゃんのゆかた(2005)

⑪星に願いを(2006)

つまり、本作『ピアノの音』は、まだ始まりにすぎなかった、ということだ。

この物語には、1995年(平成7年)8月から1996年(平成8年)4月までの夫婦生活が描かれている。

あと、次男と話をする。「新潮45」に一年間連載した「貝がらと海の音」が本になり、新潮社から四月十八に発売になること(略)(庄野潤三「ピアノの音」)

『貝がらと海の音』から始まった老夫婦の物語。

妻の弾く穏やかなピアノの旋律は、夫婦の老後を象徴する音色だったのだろう。

書名:ピアノの音

著者:庄野潤三

発行:2004/05/10

出版社:講談社文芸文庫