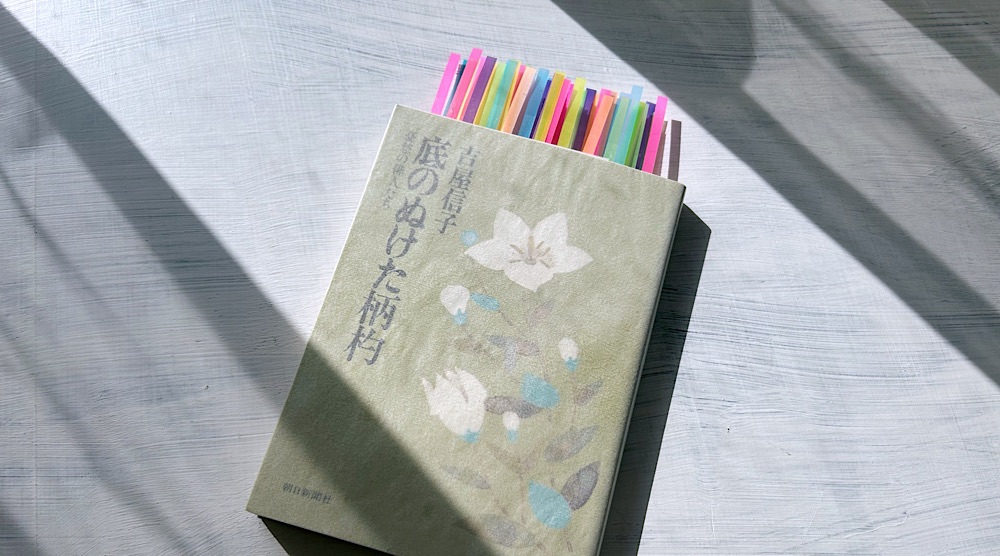

吉屋信子「底のぬけた柄杓─憂愁の俳人たち」読了。

本作「底のぬけた柄杓─憂愁の俳人たち」は、1964年(昭和39年)に新潮社から刊行された俳人評伝である。

この年、著者は68歳だった。

収録作品は、次のとおり。

・私の見なかった人(杉田久女)

・墨堤に消ゆ(富田木歩)

・一身味方なし(岡本松浜)

・つゆ女伝(渡辺つゆ)

・底のぬけた柄杓(尾崎放哉)

・月から来た男(高橋鏡太郎)

・河内楼の兄弟(安藤赤舟・林蟲)

・岡崎えん女の一生(岡崎えん)

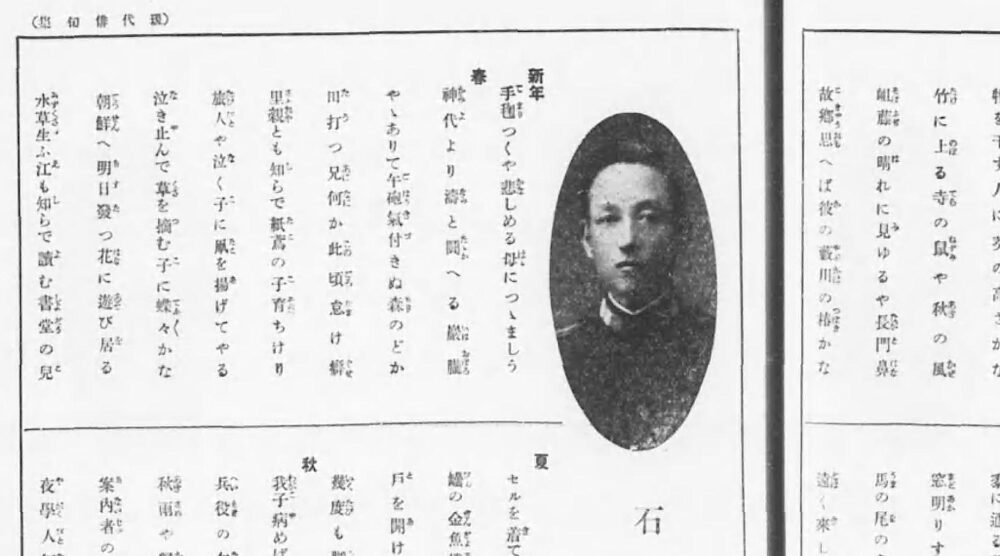

・救世軍士官(石島雉子郎)

・盲犬(村上鬼城)

不幸な女流俳人たち

サブタイトルに「憂愁の俳人たち」とあるとおり、本書には不幸な俳人たちが次々に登場する。

不幸な俳人の不幸な人生が、少女小説家(吉屋信子)の叙情的な文章で叙情的に描かれていく。

これは、無味乾燥な評伝というものではなく、俳人の人生を綴った物語集であると言っていい。

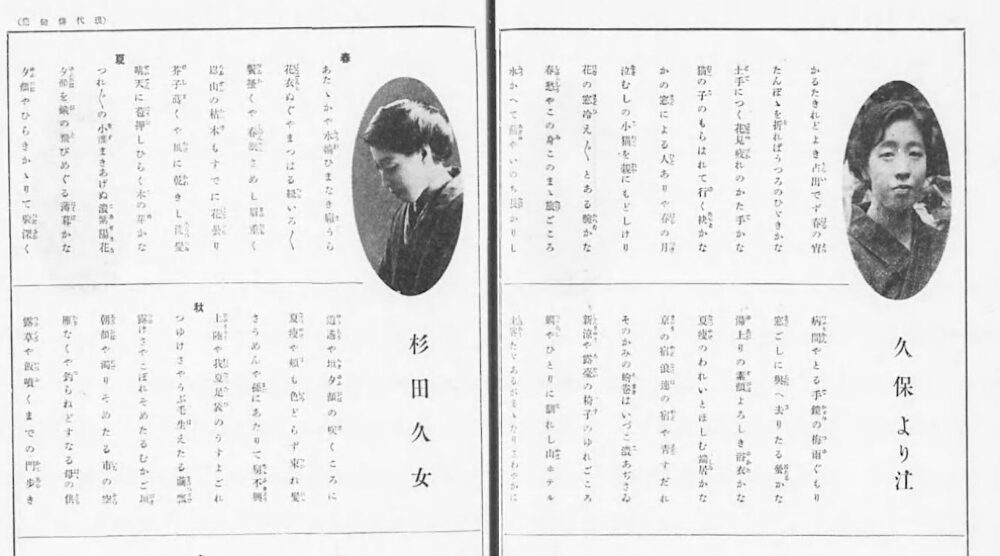

私が”俳句”の世界に興味を持ったきっかけは、昭和四年九月に刊行された「現代日本文学全集」のなかの一冊「現代短歌集 現代俳句集」を読んでからだった。(吉屋信子「底のぬけた柄杓─憂愁の俳人たち」)

『現代日本文学全集』は改造社が刊行する、いわゆる「円本」だった。

その集には女流の句はただ四人のひとのものだけだった。長谷川かな女、本田あふひ、久保より江、杉田久女。まだ当時は星野立子、中村汀女の名も見えぬ時代だった。(吉屋信子「底のぬけた柄杓─憂愁の俳人たち」)

「足袋つぐやノラともならず教師妻」で知られる杉田久女は、狂気の女性俳人である。

虚子が大正十年頃、長崎への途上、小倉に立ちよられた。その歓迎句会が小倉郊外の橋本家の櫓山山荘に催された時、虚子にまみえた久女はまだ三十を僅かに越えたばかりの美しい人妻だった。(吉屋信子「私の見なかった人 杉田久女」)

俳句にのめり込んでいた久女は、橋本家の多佳子夫人にも俳句を勧めた(後に橋本多佳子として人気俳人となる)。

その頃、高浜虚子が主宰する『ホトトギス』では、多くの女流俳人が活躍していたが、なかでも、長谷川かな女を、久女はライバル視した。

ところが久女には虚子がどうやら ”かな女” の方をごひいきのようにひがむことがあった。感情の起伏烈しくブレーキのいっさいきかない久女は早速と一矢を放った。<虚子嫌ひかな女嫌いの単帯>(吉屋信子「私の見なかった人 杉田久女」)

久女の激しい攻撃を、柔和な性格のかな女は「呪ふ人は好きな人なり紅芙蓉」と受け流したという。

昭和六年、新名称風景の俳句募集の入選句が発表されたとき、応募十万区の首位に輝いたのは、杉田久女の「谺(こだま)して山ほととぎすほしいまま」だった。

一人の教師妻にすぎない女流俳人の絶頂期が、あるいは、この時期だったかもしれない。

その頃、恩師虚子は愛嬢星野立子の才能の望を嘱して女流雑誌「玉藻」を発刊させた。その「玉藻」創刊号を久女に贈呈すると、その袋の封も切らず送り返されて来た。その「玉藻」誌の入った紙袋の表には久女の文字が幾行も落がきのように記してあった。「まだ貴女が俳誌を出すのは早いと思う。もうしばらく勉強を乞う」というような意味が書き付けてあった。(吉屋信子「私の見なかった人 杉田久女」)

昭和七年、『ホトトギス』同人に推挙された久女は、主催俳誌『花衣』を創刊するが、雑事の煩わしさから三号で廃刊(「花衣ぬぐや纏る紐いろいろ」)。

この頃から情緒不安定な傾向を見せ始めた久女は、虚子に宛てて執拗に手紙を送りつけるようになる(「昭和九年から十四年までの六年間に二百三十通に達した」)。

『ホトトギス』への投句も没が多くなり、昭和十年の「旅衣春ゆく雨にぬるるまま」を最後に、『ホトトギス』から久女の名前は消えた(「昭和十一年杉田久女はホトトギス同人除籍の宣告を受けた」)。

俳句の世界から姿を消した久女は、1944年(昭和19年)の夏、鎌倉で暮らす娘を訪れている。

「俳句よりも二人の娘が大事なのね」と言ったりした。「でも句集だけは出して置きたいけれど、もうこの戦争じゃその望みもないし、もし私が死んだらお前忘れないで機会があったら出しておくれ、忘れないでね」(吉屋信子「私の見なかった人 杉田久女」)

北九州・小倉の空襲も、日ごとに激しくなっていた。

やがて、空襲にも壕にも入るのをこばむようになった。無理に押し入れると怒って、家の中へ戻るなり鋏で襖を破った。昭和二十年の秋のある日、ついに久女は医師から麻酔剤を注射されて福岡県立筑紫保養院に、良人の宇内に付き添われて入院した。(略)病名は精神分裂症だった。(吉屋信子「私の見なかった人 杉田久女」)

1946年(昭和21年)1月21日、杉田久女は、保養院の一室で寂しく死んだ。

57歳だった。

久女から俳句を学んだ橋本多佳子は、久女最後の病室を訪れて「万緑やわが額(ぬか)にある鉄格子」と詠んだ。

松本市宮淵の墓地には、虚子の筆跡で「久女の墓」と彫られた墓が残っているという。

作者(吉屋信子)が女性だからか、本作『底のぬけた柄杓』では、女流俳人に良い話が多い。

渡辺水巴の妹(渡辺つゆ)は、俳人の兄に尽くして生涯を終えた。

相思相愛と思われた初恋の人(土方花酔)との結婚も、具体的に進展することはなかった(「彼は淀橋際の砂糖鰹節の卸商と小売も兼ねて十三代も続く老舗大和屋の跡取息子だった」)。

献身的に兄へ尽くす妹(つゆ)は、やがて健康を失い、千葉県片貝海岸で転地療養の日を過ごす。

花酔はただ一人である日、彼女の好んだ笹巻鮨を持って見舞に行った。(略)彼女は「こんな句が出来ました」とさびしく微笑して示したのは──もの言はで暮るる日もあり水中花──の一句だった。(吉屋信子「つゆ女伝 渡辺つゆ」)

生涯を独身に生きた女性の孤独が、この句にはある。

渡辺つゆが58歳で逝ったのは、1941年(昭和16年)10月10日(「今日はぼくの誕生日だったね。おつゆさん」)。

まもなく戦争が始まり、戦火が激しくなっても、花酔はつゆの墓参りを続けた。

次の年はもう笹巻鮨は手に入り難かった。秋草の一束だけを持って鉄兜を背に国民服の姿で花酔は墓に立つと、やはり雨を墓石は浴びていた。「おつゆさんの命日にふさわしい雨だ。あなたは春を知らずに過ぎた秋のさびしい女だった……」(吉屋信子「つゆ女伝 渡辺つゆ」)

花酔は「茶の花のひそかに咲けりつゆ女の忌」「七十路(ななそぢ)の秋の支へかつゆ女の忌」と、つゆ女の死を悼んだ。

その花酔も、1960年(昭和35年)に昇天。

渡辺つゆの句作は、兄(渡辺水巴)の随筆集『妹』(1948)に遺されている(「圧し鮨の笹の青さや春の雪」)。

永井荷風と交流のあった女流俳人(岡崎えん女)の物語もいい。

1944年(昭和19年)1月の『断腸亭日乗』にも、えん女らしき女性が登場している。

この女四十を過ぎ多年のやもめ暮しに強度のヒステリイより今は常識を失ひ半狂になりしが如し。憐れむ可く恐るべきなり。(吉屋信子「岡崎えん女の一生 岡崎えん」)

荷風の日記では「岡崎お艶(えん)」「岡崎栄(えい)」という表記がある。

かつて、岡崎えん女は、西銀座一丁目にあった酒場「おかざき」の女主人だった。

「小さい店いっぱいの客でした。作家では泉鏡花、水上滝太郎、久保田万太郎、井伏鱒二、石川淳、立野信之……評論家の中島健蔵、詩人では堀口大学、城左門など常連でした」(吉屋信子「岡崎えん女の一生 岡崎えん」)

文士やジャーナリストが集まる酒場「おかざき」を空襲で焼け出された後、岡崎えん女は、親類縁者の家や病院を転々としたらしい。

「あれは昭和三十四年でした。そごう百貨店の屋上に妙見さまのお堂を読売新聞社が置いてそのお賽銭を集めて各老人施設に寄付することになったんです。その寄付を持ってうちの小島編集局長が小岩の老人ホームに出向くと「あら小島さんお久しぶり」となつかしそうに挨拶するお婆さんがいる、見るとそれがかつてよく行った ”おかざき” のおかみのおえんさんだったので吃驚した──」(吉屋信子「岡崎えん女の一生 岡崎えん」)

戦後、岡崎えん女は、小岩の養護老人ホーム「長安寮」に暮らしていたのだ。

新聞の社会面に「老人ホームの女性はねらる」という小さな見出しが載ったのは、それから間もなくの、1963年(昭和38年)11月27日のことだった。

「サンケイ新聞」は社会面のトップ記事に掲げて詳しく報じた。それによると、老人ホームの岡崎えいの死を招いたのは、同日同室の老女三人が「お菓子が食べたい」と言うので彼女がじぶんの帯を入質して三百円を受け取り菓子を買いに急ぐ途上の事故だった。(吉屋信子「岡崎えん女の一生 岡崎えん」)

無人踏切で準急電車にはねられた老婆は即死だった。

遺品のノートからは、僅かに三句の作品が遺されていたという(「(寮新築)あつけなく七十路となる青畳」)。

やぶれかぶれの俳人たち

本書『底のぬけた柄杓』で紹介されている俳人10人のうち、女性は3人で、残り7人は男性俳人である。

不遇の女流俳人に比べると、男性では破天荒な俳人が目立つ。

書名「底のぬけた柄杓」は、尾崎放哉の作品からの引用。

明治42年に帝大英法科を卒業した尾崎放哉は、東洋生命保険会社(後の朝日生命)に入社後、大正期には、本社の契約課長まで昇進するが、奇行が目立つことから、新設される朝鮮火災保険会社へと転じさせられた(「彼の酒豪生活はこの地で数々の奇行、不始末を演じた」)。

会社をクビになった後は、妻とも別居生活となり、寺男のような仕事を転々とする。

ささやかな宴の始まる前、まだ客の見えぬうちにと井泉水氏が銭湯に行かれた留守に、彼は台所の水桶に漬けてあるビールを見ると矢も楯もなく咽喉が鳴った。(略)「りょうちゃん、頼む。先生にないしょでね、いいだろう」(吉屋信子「底のぬけた柄杓 尾崎放哉」)

荻原井泉水の紹介で、尾崎放哉は、小豆島の庵へ移住した。

放哉の無軌道な人生は、初恋に破れた男の悲しさからだったのか(なにしろ「一緒に心中してくれ」と懇願してフラれた)。

そうなのだ! 放哉は底のない柄杓を持って世に生まれて一生その底なし柄杓を離さずにいた生涯だった! その柄杓を思うがままに持ち続けて彼は妻を不仕合せにしたエゴイストでもあるのだ……(吉屋信子「底のぬけた柄杓 尾崎放哉」)

高浜虚子の信頼篤く『ホトトギス』の編集責任者だった岡本松浜は、金銭事故で身を持ち崩した。

虚子が病後の保養もすんで全快の半年後に松浜の使い込み事件が発見された。松浜はその責任をとって当然退職せねばならなかった。(吉屋信子「一身味方なし 岡本松浜」)

転職後も、松浜は、身に沁みついた派手な生活から抜け出すことができない。

「松浜さんに金があったら、ああいう失敗はせずに立派な俳人の一方の雄として立てたんだ。(略)惜しいことに金がカタキだった!」(吉屋信子「一身味方なし 岡本松浜」)

「羽抜鳥人に鳴きよる端居かな」「露けさの一つの灯さへ消えにけり」の句は、落ちぶれた男の自画像として読むことができる。

ちなみに、無名だった久保田万太郎(久保田暮雨)を見出したのも、岡本松浜だったらしい(「初霜や灯しに上る二階口」「貧しさに馴れてや金魚飼ひにけり」)。

「妄想詩人」高橋鏡太郎の生き様もすごい。

妻に去られてから汚い身なりの彼がボルガで毎夜のように酔うとアパートに帰らず俳友たちの家庭を襲って泊まり込み、友人が出勤したあと遅く起き出てもすわり込んで友人の妻に言った。「奥さん、ぼくここで今日原稿書きます」(吉屋信子「月から来た男 高橋鏡太郎」)

「恥多き生よことさら汗まとひ」と、彼は人生を詠む。

久保田万太郎の留守宅を襲って泥酔した後は、さすがに『春灯』から出入り禁止を言い渡された(安住敦とは親友同士の間柄だった)。

貧窮のどん底で、高橋鏡太郎は、手製版の詩集『ピエタ』を売り歩いて生活していたという。

やがて、1962年(昭和37年)5月4日の早暁、崖から転落死したと思われる高橋鏡太郎の遺体が発見される。

「この頃は酔ってアパートへ帰るのもめんどうだと、信濃町駅の崖ぷちでひと眠りすると涼しい風が吹いて来ていい気持だよ」マスターは彼のこの言葉をその初夏の頃から幾度も聞いて居た。(吉屋信子「月から来た男 高橋鏡太郎」)

あやうく、行き倒れの無名のまま火葬されようとしていたところで、仲間たちは鏡太郎の棺を発見する(幡ケ谷火葬場で発見した)。

棺には、仲間たちの言葉が書き付けられた(「鏡太郎生きてゐるかと年の暮」)。

仲間たちは「鏡太郎は月から地上に落ちて来た男だったんだなア」と言って、焼酎で通夜を営んだという(「鏡太郎の忌日は焼酎忌だな」)。

安藤赤舟の弟(安藤林蟲)も、銀座の酒場を戦争で失った後は、無為無職の生活を送った俳人である(「熱燗や天涯孤独それもよし」)。

雨が降っても彼は二階借りの孤独生活にじっとして居られず破れ傘をさしていつものように鬼子母神の境内にさまよい出た。(略)落ち葉焚く穴を掘りけり雨の中(吉屋信子「河内楼の兄弟 安藤赤舟・林蟲」)

燃やさなければならない「落ち葉」は、林蟲自身のことだったかもしれない。

ちなみに、林蟲が開いた西銀座の酒場は、偶然にも「おかざき」(岡崎えん女)の隣だったという。

不具故の不幸な人生を歩んだ俳人が、富田木歩だ。

そのイッチャンは二歳の時、発病したのが原因で足が萎えて生涯歩行困難な躄(いざり)となってしまった。養子の約束は伯父の方から破約された。(吉屋信子「墨堤に消ゆ 富田木歩」)

俳号「木歩」は、彼が望んだ「松葉杖」に由来している。

「人に秘めて木の足焚きね暮るる秋」は、完成しなかった自作の松葉杖と決別したときの作品だ。

富田木歩の不幸は、障害だけではない。

1923年(大正12年)9月1日の関東大震災で被災した彼は、俳友(新井夢声)の助けを得ながら、火災から逃げ延びようとした。

「どこまでも君を連れて逃げたい。逃げたい……だがもう……どうにもならない!」彼は声をふりしぼって、木歩の手を強く握り締めた。(吉屋信子「墨堤に消ゆ 富田木歩」)

猛烈な火焔に襲われた声夢は、墨堤に木歩を残して隅田川に飛び込んだと述懐している。

1924年(大正13年)、木歩の一周忌に、三囲神社境内に句碑が建立された。

同じく、障害を持っていたのが、聾者だった村上鬼城である。

そしてまだ法律学生のまま二十八歳となり、その五月父に死別、その八月妻スミも逝去、三歳と五歳の二人の女の児を抱えて、三十歳に近い万年法律学徒は悲境に陥った。<美しきほど哀れなりはなれ鴛>(吉屋信子「盲犬 村上鬼城」)

悲しい境遇を、鬼城は十七文字に託した(「月さして一間の家でありにけり」)。

代書業にあっても収入乏しく、家には七人の娘と二人の息子がある。長女次女は結婚適齢期を過ぎようとしている。そいがいまやその職業まで失って明日の日から糊口の道に困るのだ。<冬蜂の死にどころなく歩きけり>(吉屋信子「盲犬 村上鬼城」)

この頃の手紙に「じぶんは貧乏である。(略)いくらもがいたところで貧乏は依然として貧乏である。聾は依然として聾である」と書かれている。

鬼城は、30歳前後から聴覚を損ない始め、全聾ではないものの、極度の難聴を患っていたらしい。

高浜虚子の『ホトトギス』で認められてからは、俳句一筋で生計を立てた成功者でもある(岡本松浜や尾崎放哉、高橋鏡太郎などとは違う)。

本書では唯一「救世軍士官」石島雉子郎には、希望がある。

そのたくさんの俳人の写真のなかに異色を放つ一葉があった。それは救世軍士官の制服の俳人の姿──その写真の主は石島雉子郎と記してあった。(吉屋信子「救世軍士官 石島雉子郎」)

埼玉県行田市の老舗「綿儀」の若旦那だった石島雉子郎は、救世軍活動へ転身後、朝鮮へ渡った。

「セルを着て遊女なりしと誰か知る」は、朝鮮時代の作品である。

浅草三筋町の救世軍病院で54年の生涯を終えた雉子郎の葬儀には、高浜虚子が参列した。

救世団本営で行われた告別式に紋付袴羽織姿の高浜虚子が列して異彩を放った。(吉屋信子「救世軍士官 石島雉子郎」)

『ホトトギス』6月号には、石島雉子郎の追悼ページが設けられたという。

太平洋戦争が始まったのは、この年の12月のことだった。

人生が浮き沈みのあるものならば、どのような俳人の人生にも、光と影はあるはずだ。

本書『底のぬけた柄杓』は、影の中に生きた俳人を主人公とする短篇集である。

いわゆる偉人伝や立身伝とは真逆の味わいが、そこにはある。

あるいは、成功者ではなかったからこそ、彼らの俳句には魅力があったのかもしれない。

書名:底のぬけた柄杓──憂愁の俳人たち

著者:吉屋信子

発行:1979/06/20

出版社:朝日新聞社