80年代のバンドブームから、たくさんのロックバンドが登場してきた。

しかし、「寂しさ」を歌うことにかけて、エコーズ以上のバンドは出てこなかったような気がする。

エコーズは、僕たちの中の「寂しさ」を歌うために現れたロックバンドだったのだ。

忘れてしまう前に 想い出してほしい

エコーズの歌詞世界の魅力は、そのままリーダーである辻仁成の魅力でもある。

辻仁成は、僕たちの心の痛みを上手に歌った。

どこにでもある、ありふれた痛みを。

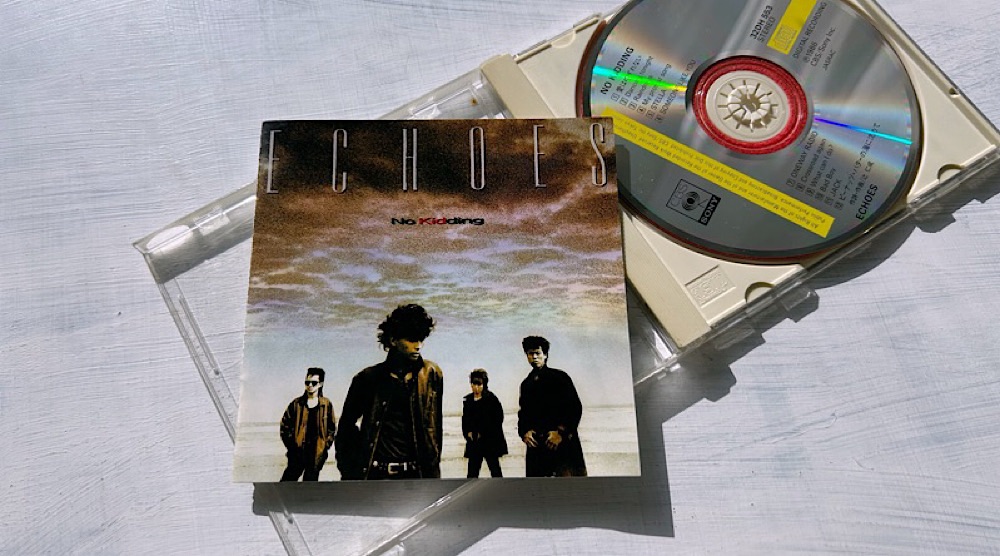

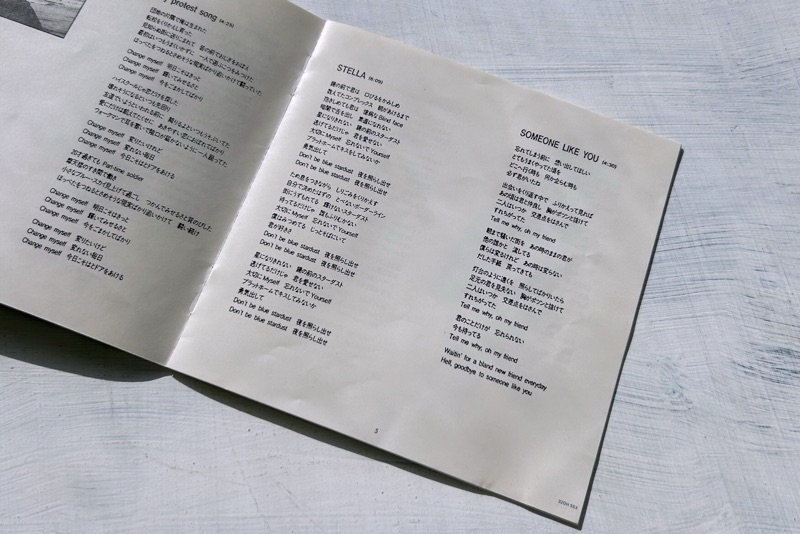

1986年(昭和61年)に発表された3枚目のアルバム『No Kidding』に、『SOMEONE LIKE YOU』という名曲が収録されている。

『SOMEONE LIKE YOU』は、エコーズのサード・シングル『STELLA』のB面曲(カップリング)だった。

忘れてしまう前に 想い出してほしい

とてもうまくやってた頃を

どこへ行く時にも 何か企む時も

必ず君がいたね

出会いをくり返す中で ふりかえって見れば

あの頃は君と仲良し 胸がポツンと抜けて

二人はいつか 交差点をはさんですれちがってた

Tell me why, oh my friend

(ECHOES「SOMEONE LIKE YOU」)

『SOMEONE LIKE YOU』は、かつて仲良しだった友だちを懐かしく思い出す歌だ。

「どこへ行く時にも、何か企む時も、必ず君がいた」のに、今、「君」はもういない。

それは、我々の人生においては、決して珍しいことではなかっただろう。

映画で有名なスティーヴン・キングの中編小説『スタンド・バイ・ミー』(1982)は、仲良しだった友だちと離れて大人になっていく少年たちの物語である。

テディとバーンは次第に廊下や、三時半以降の居残り組の常連になっていった。わたしたちはうなずきあい、ハーイとあいさつをかわす、それだけの仲となった。しかたのないことだ。友人というものは、レストランの皿洗いと同じく、ひとりの人間の一生に入りこんできたり、出ていったりする。(スティーヴン・キング「スタンド・バイ・ミー」山田順子・訳)

夏の終わり、一緒に「死体探しの旅」に出かけた仲間たちは、既に別々の道を歩き始めている。

なぜなら、それが我々の生きている「人生」というものだからだ。

エコーズが歌っているものも、また、避けることのできない「人生の寂しさ」だった。

朝まで騒いだ街を

あの時のままの君が他の誰かと流してる

僕らは変わるけれど あの時は変わらない

出した手紙 戻ってきても

灯台のように遠くを照らしてばかりいたら

足元の君を見失ない 胸がポツンと抜けて

二人はいつか交差点をはさんですれちがってた

Tell me why, oh my friend

(ECHOES「SOMEONE LIKE YOU」)

楽しかったあの頃を思い出して、主人公は「君」を探し続けている。

しかし、「君」が戻ってくることはない。

もちろん、楽しかった、あの頃も。

結局のところ、我々は「今」という時間を生きている。

それは、決して取り戻すことのできない、今だけの「今」だ。

「僕らは変わるけれど、あの時は変わらない」というフレーズの中には、変わり続ける時間の中に封印された思い出の美しさがある。

君のことだけが 忘れられない

今も待っている

Tell me why, oh my friend

(ECHOES「SOMEONE LIKE YOU」)

もしかすると「僕」は、現在の生活に満足できていないのかもしれない。

だからこそ「とてもうまくやってた頃」を懐かしく思い出しているのかもしれない。

君のことだけが忘れられなくて「僕」は、今も「君」を待ち続けているのだ。

しかし、新しい道は自分で切り開くしかない。

楽しかった「あの頃」を「美しい思い出」として封印したままで。

新しい友だちを待ち続けている

それでは、『SOMEONE LIKE YOU』で歌われている「君に似た誰か」とは、いったい誰のことだろうか?

その答えは、Cメロを聴いたときに分かる。

Waitin’ for a brand new friends everyday.

Hello, goodbye to someone like you.

Waitin’ for a brand new friends everyday.

Hello, goodbye to someone like you.

(ECHOES「SOMEONE LIKE YOU」)

エコーズの歌は、サビではなくCメロに鍵が隠されていることが多い。

このあたりは、いかにも文学好きの辻仁成らしい仕掛けだ。

「毎日、新しい友達を待っている」と、辻仁成は歌っている。

「まったく新しい友だち」を、「僕」は待ち続けているのだと。

だから,「君に似た誰か」に,彼は別れを告げる。

「Hello, goodbye to someone like you」と。

つまり、今の「僕」にとって必要な友だちは「君に似た誰か」ではない。

君とは全然違う、「まったく新しい誰か」なのだ。

楽しかった思い出から抜け出して、新しい自分に生まれ変わるために必要な友だち、それが「まったく新しい誰か」だった。

そして、さらに突きつめていくと、「君に似た誰か」は、「僕」自身の中にいることに気がつく。

それは「僕に似た誰か」のことだ。

「自分の中の自分」と一緒に過ごしてきた「僕」は、今「新しい自分」へ成長しようとしている。

新しい未来への恐怖は、楽しかった過去の思い出を引き寄せる。

しかし、思い出の中に浸っている間は、新しい自分を獲得することはできない。

そのことを知っているからこそ、彼は歌っているのだ。

「君に似た誰か」に「さようなら」と。

本作『SOMEONE LIKE YOU』は、友情に託して、少年の成長を歌った作品である。

このストーリー、実は、辻仁成の処女長篇『ピアニシモ』(1989)とまったく同じものだ。

「消えろ、消えろ、消えろ、消えろ、消えろ、消えろ、消えろ、消えろ、消えろ、消えろ、僕は一人でやってくんだ。お前にたよっていたら、本当に一人になってしまうだろうが。消えろ、頼むから消えてくれ」(辻仁成「ピアニシモ」)

自分の中のイマジナリー・フレンド(ヒカル)に別れを告げて、主人公は新しい自分へと歩き始める。

『ピアニシモ』において「君に似た誰か」とは、もちろん、彼の中の彼自身(ヒカル)のことだった。

こうした自分探しの構図が、1986年(昭和61年)の『SOMEONE LIKE YOU』において、既に完成されていたのだ。

本作『SOMEONE LIKE YOU』のテーマは、Cメロに歌われている「Waitin’ for a brand new friends everyday.Hello, goodbye to someone like you」である。

もしかすると、この作品は先にCメロのフレーズがあって、そこから物語が展開していったのかもしれない。

「君に似た誰か」からの解放を願う「誰か」の祈りをこめた曲として。

そして、こういう作品を歌ったとき、辻仁成は天才的に巧みだった。

おそらく、あの時代、辻仁成の歌詞世界をきちんと読み解くことのできるリスナーは、それほど多くなかったのではないだろうか。

もちろん、問題は何もなかった。

我々は、それぞれの世界観の中で、それぞれに辻仁成の音楽を楽しんでいたのだから。