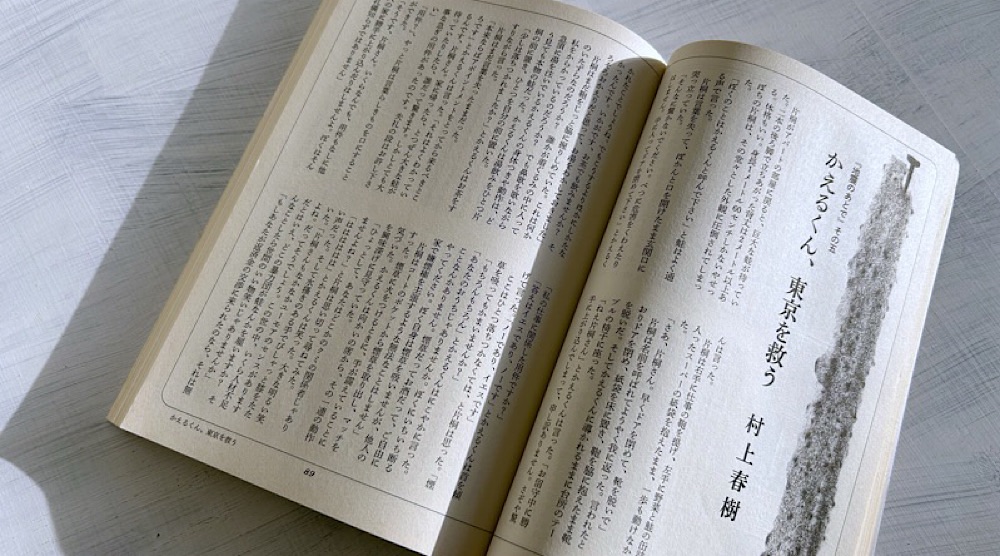

村上春樹「かえるくん、東京を救う」読了。

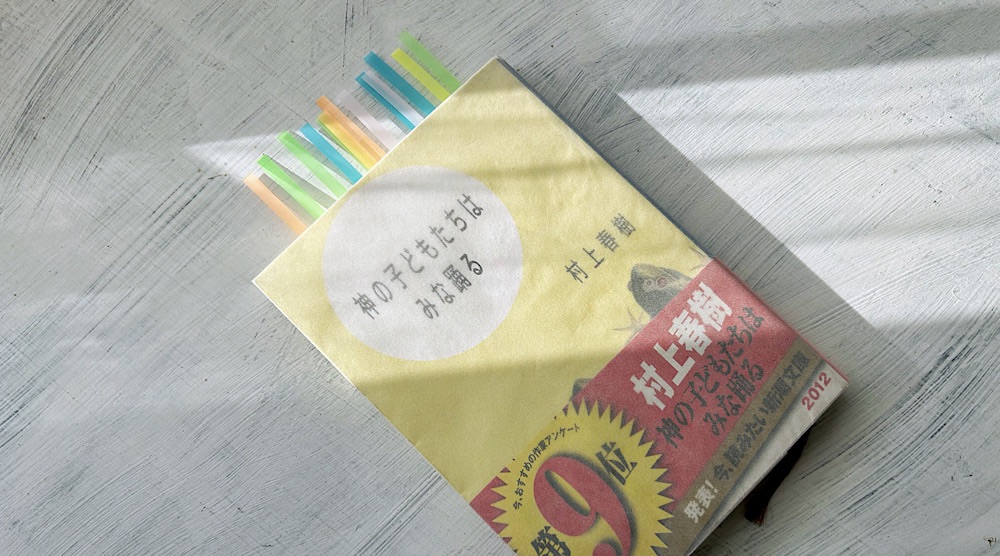

本作「かえるくん、東京を救う」は、2000年(平成12年)2月に新潮社から刊行された作品集『神の子どもたちはみな踊る』に収録された短篇小説である。

初出は、1999年(平成11年)12月『新潮』(シリーズ名は「地震のあとで」)。

この年、著者は50歳だった。

『はじめての文学・村上春樹』(2006)にも収録されている(村上春樹初心者にはおすすめ)。

『かえるくん、東京を救う』は自己葛藤の物語

本作『かえるくん、東京を救う』は、東京安全信用金庫新宿支店融資管理課の係長補佐(片桐)のもとに突然現れた、謎の(かえるくん)の物語である。

かえるくんは「ぼくがここにやってきたのは、東京を壊滅から救うためです」と言った。

かえるくんの説明によると、3日後の2月18日の朝の8時半頃に、東京安全信用金庫新宿支店の真下を震源とする大地震が発生して、およそ15万人の死者が想定されているという。

果たして、かえるくんは、この大地震を一人で阻止しようというのか?

「そういうことです」とかえるくんはうなずいて言った。「そのとおりです。ぼくが片桐さんと一緒に東京安全信用金庫新宿支店の地下に降りて、そこでみみずくんを相手に戦うのです」(村上春樹「かえるくん、東京を救う」)

かえるくんは「みみずくんと戦う」と言った。

「みみずくんとはいったい誰のことですか?」と片桐はおずおずと尋ねた。「みみずくんは地底に住んでいます。巨大なみみずです。腹を立てると地震を起こします」とかえるくんは言った。「そして今みみずくんはひどく腹を立てています」(村上春樹「かえるくん、東京を救う」)

こうして主人公(片桐)は、かえるくんと一緒にみみずくんと戦うことを約束するのだが、この荒唐無稽なファンタジーは、何を意味しているのだろうか?

僕は、この作品を、主人公(片桐)の心の奥底に潜む自己葛藤の物語として読んだ。

つまり、「かえるくん」も「みみずくん」も、片桐自身の分身なのだ。

「みみずくんがその暗い頭の中で何を考えているのか、それは誰にもわからないのです。(略)実際の話、彼はなにも考えていないのだと僕は推測します。彼はただ、遠くからやってくる響きやふるえを身体に感じとり、ひとつひとつ吸収し、蓄積しているだけなのだと思います。そしてそれらの多くは何かしらの化学作用によって、憎しみというかたちに置き換えられます」(村上春樹「かえるくん、東京を救う」)

「みみずくん」は、人の心に潜む邪悪なもの(憎しみ)の象徴だ(「闇はみみずくんの味方でした」)。

その「邪悪なもの」は、一歩間違えば、(オウム真理教のような)カルト宗教や、(地下鉄サリン事件のような)無差別テロといった危険性を孕むものだったかもしれない。

対する「かえるくん」は、片桐の中の自己肯定感を具現化した存在である。

「片桐さん」とかえるくんはじっと片桐の目をのぞきこんで言った。「ぼくはつねづねあなたという人間に敬服してきました。(略)正直に申し上げまして、あなたはあまり風采があがりません。弁も立たない。だからまわりから軽く見られてしまうところもあります。でもぼくにはよくわかります。あなたは筋道のとおった、勇気のある方です」(村上春樹「かえるくん、東京を救う」)

自分の中の自己肯定感(かえるくん)は、自分の中に潜む邪悪な存在(みみずくん)を倒すために一緒に戦おうと、片桐自身に呼びかけていたのだ。

「片桐さん、実際に闘う役はぼくが引き受けます。でもぼく一人では闘えません。ここが肝心なところです。ぼくにはあなたの勇気と正義が必要なんです。あなたがぼくのうしろにいて、『かえるくん、がんばれ。大丈夫だ。君は勝てる。君は正しい』と声をかけてくれることが必要なのです」(村上春樹「かえるくん、東京を救う」)

「あなたの勇気と正義」とあるのは、つまり、片桐自身の勇気と正義のことを意味している。

大切なことは、この物語が、かえるくんを中心として描かれている、ということだろう(仮に、みみずくんが中心の物語だとしたら、主人公(片桐)は、かなりヤバい精神状態になっていた、ということになる)。

それでは、本作『かえるくん、東京を救う』は、なぜ、自己葛藤という個人的な内面の話が、地震との戦いという大きな物語に転換して描かれているのだろうか。

大きく影響しているのは、「先月の神戸の大地震」(1995年の阪神・淡路大震災)である。

被災による不安定な社会情勢は、多くの人の心の中に潜む「みみずくん」を起こしかねない状況だった(みみずくんは「折れそうな心」でもある)。

そんな状況だったからこそ、かえるくんは、自分の中のみみずくんと戦うことを提起したのだ(多くの読者に向かって)。

つまり、この物語は、震災後の不安な日本を生きる人々の内面を描いた、癒しの物語だったということである。

人は、誰も、自分の中に「かえるくん」と「みみずくん」を抱え込んでいるものだ。

そして、人はいつでも、心の奥深いところで、かえるくんとみみずくんとの戦いを演じているのである(これが自己葛藤)。

「片桐さん」とかえるくんは神妙な声で言った。「あなたのような人にしか東京は救えないのです。そしてあなたのような人のためにぼくは東京を救おうとしているのです」(村上春樹「かえるくん、東京を救う」)

「東京」は、平穏な暮らしを投影した現実社会を意味していると読んでいい。

かえるくんは、どうにかみみずくんを撃退することに成功したが、みみずくんを殺すことまではできなかった(「ずたずたにされてもみみずくんは死にません」)。

人は、心の中に潜むみみずくんを抹殺することはできない。

かえるくんとみみずくんとのバランスを取りながら生きていくことこそ、つまり、「自分との折り合いをつける」ということなのだ。

苦しいときには、かえるくんの言葉を思い出してみよう(「かえるくん、がんばれ。大丈夫だ。君は勝てる。君は正しい」)。

それは、自分の、自分自身に対するエールなのだ。

『白夜』と『アンナ・カレーニナ』の意味を考察する

かえるくんは、ドストエフスキーの『白夜』と、トルストイの『アンナ・カレーニナ』を引用しているが、そこには、どのような意味が込められていたのだろうか。

「ぼくは闇の中でみみずくんと闘いながら、ドストエフスキーの『白夜』のことをふと思いだしました。ぼくは……」とかえるくんは言いよどんだ。(村上春樹「かえるくん、東京を救う」)

ドストエフスキーの『白夜』は現実世界を逃避して、妄想の中に生きる青年の孤独を描いた中編小説である。

「でもどんなふうに、誰に恋をしたの?」「いや、誰にも。夢に見る理想像に恋をしてきたんです。僕は夢想の中で、ありとあらゆる物語(ロマン)を創りあげてきました。ああ、あなたは、僕みたいな男が分からないでしょうね」(フョードル・ドストエフスキー「白夜」安岡治子・訳)

偶然、一人の女性(ナースチェンカ)と出会った主人公は、空想の世界から飛び出して、現実世界の中で彼女に恋をする。

彼の恋は「白夜」のようにはかないものではあったが、想像力が現実世界を変える可能性が、この物語では描かれている。

闇の中で、みみずくんと闘うかえるくんは、主人公(片桐)にとって、『白夜』の中の恋愛のようなものだったのだろう。

「ジョセフ・コンラッドが書いているように、真の恐怖とは人間が自らの想像力に対して抱く恐怖のことです」(村上春樹「かえるくん、東京を救う」)

大切なことは、空想の中であっても、自らみみずくんと闘い、みみずくんに勝つことなのだ(そして、主人公は夢の中でみみずくんに勝利した)。

『アンナ・カレーニナ』もまた、主人公(片桐)の内面を象徴する物語だった。

「もしも、自分が逃げ出したら、どうするのか?」と、主人公はかえるくんに問いかける。

「ひとりで闘います」とかえるくんはしばし考えてから言った。「ぼくが一人であいつに勝てる確率は、アンナ・カレーニナが驀進してくる機関車に勝てる確率より、少しマシな程度でしょう。片桐さんは『アンナ・カレーニナ』はお読みになりましたか?」(村上春樹「かえるくん、東京を救う」)

不倫の駆け落ちによって貴族社会から弾き出された人妻(アンナ・カレーニナ)は、絶望の末に鉄道自殺を果たすが、彼女を轢き殺した「機関車」は、彼女自身の自我でもあった。

アンナ・カレーニナは、自分の中の邪悪な存在(機関車)によって轢き殺されたのだ。

つまり、片桐にとってのみみずくんは、アンナ・カレーニナにとっての機関車だった、ということになる。

愛人(ヴロンスキー)からも冷たくされつつあったアンナ・カレーニナは、既に、自分の中の機関車を回避することはできないところまで、精神的に追いつめられていた(「驀進してくる機関車に勝てる確率」は、ほぼなかった)。

一方で、主人公(片桐)の中の健全な心の象徴であるかえるくんも、主人公自身の勇気と正義がなければ、みみずくんを撃退することは難しい状況だったのだろう。

『アンナ・カレーニナ』の引用が意味するところは、自分自身の「勇気と正義」が、何にも増して重要だということである。

「目に見えるものが本当のものとはかぎりません。ぼくの敵はぼく自身のなかのぼくでもあります。ぼく自身の中には非ぼくがいます。ぼくの頭はどうやら混濁しています。機関車がやってきます。でもぼくは片桐さんにそのことを理解していただきたいのです」(村上春樹「かえるくん、東京を救う」)

人は誰も、自分のなかに、いくつもの自分を抱え込んでいるものだ。

目に見える自分だけが、本当の自分とは限らない(そもそも、かえるくんもみみずくんも片桐自身だったように)。

「ぼくの敵はぼく自身のなかのぼくでもあります」というかえるくんの言葉は、片桐自身の自己分析であると同時に、現代社会を生きる人々に対する警告としても読むことができる。

何が夢で何が現実なのか、その境界線を見定めることができなかった。「目に見えるものがほんとうのものとは限らない」、片桐は自分自身に言い聞かせるようにそう言った。(村上春樹「かえるくん、東京を救う」)

自分の中に「みみずくん」が潜んでいるとしたら、他人の中にも、それぞれの「みみずくん」が潜んでいるということになる。

つまり、世の中は、無数の「みみずくん」が潜む世界なのだ。

阪神・淡路大震災、オウム真理教による地下鉄サリン事件、男子中学生(酒鬼薔薇聖斗)による神戸連続児童殺傷事件。

バブル経済崩壊後の不景気が深まる中、1990年代後半の日本は混沌とした時代だった(「ぼくの頭はどうやら混濁しています」)。

不安な社会情勢を生きる人々にとって「機関車」は、あるいは、自分自身だけではなかったかもしれない(「機関車がやってきます」)。

どのような時代であれ、忘れてはいけないことは、「自分の敵は自分の中にいる自分自身だ」という、かえるくんの言葉だろう(これが、この物語の主題なのだ)。

村上春樹のファンタジー小説は、登場人物を自分自身(の内面)に置き換えてみることで、分かりやすくなる場合が多い(『ダンス・ダンス・ダンス』や『ねじまき鳥クロニクル』なども)。

というか、自分自身の内面を「かえるくん」や「みみずくん」という象徴(メタファーと言ってもいい)に置き換えた物語が、本作『かえるくん、東京を救う』という短篇小説だったのだ。

『白夜』と『アンナ・カレーニナ』を読むことで、この物語に対する理解が深まることは言うまでもない。

作品名:かえるくん、東京を救う

著者:村上春樹

書名:神の子どもたちはみな踊る

発行:2002/0/01

出版社:新潮文庫