ロジャー・ウィリアムズ『ハンク・ウィリアムズ物語』読了。

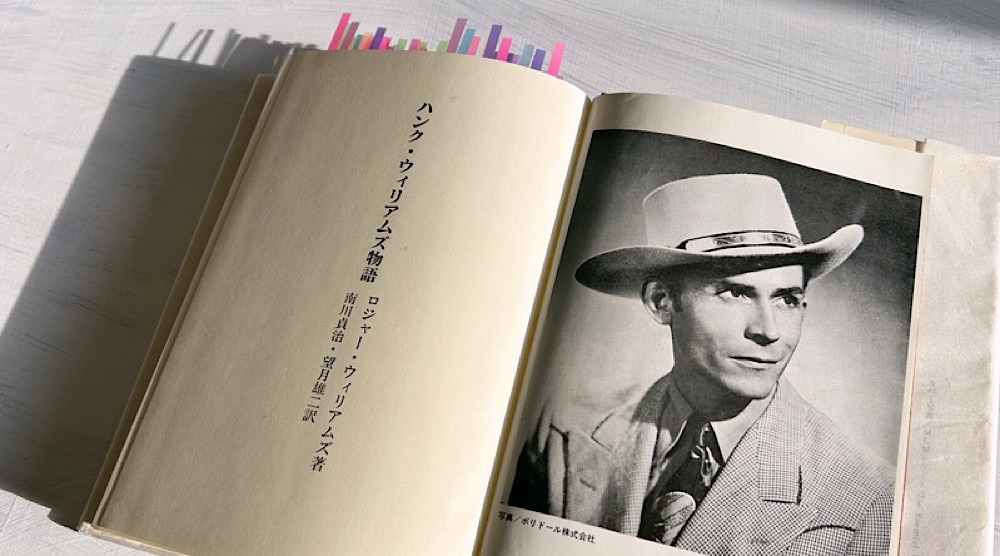

本作『ハンク・ウィリアムズ物語』は、1975年(昭和50年)6月に音楽之友社から刊行された評伝である。

原題は「SING A SAD SONG : THE LIFE OF HANK WILLIAMS」。

「死因は心臓衰弱死である」

世界で最も有名なカントリー&ウエスタンの歌手(ハンク・ウィリアムズ)は、29歳のときに急死した。

コンサート会場へ移動するキャデラックの後部座席で、彼は(たった一人で誰に看取られることもなく)あっさりと死んでしまったのだ。

運転手(チャールズ・カー)をスピード違反で捕まえた警察官は、後部座席で死んだように倒れている、背の高い瘠せた男を目撃している。

「そいつは死んでいるようだが」と警官は言った。カーは、あえてその男がハンク・ウィリアムズだと身分をあかさないで、その男は鎮静剤を飲んで眠っているのだ、と答えた。(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

嘘ではなかった。

ハンク・ウィリアムズは、数杯のウイスキーと、ニセ医者(トビー・マーシャル)に処方された鎮静剤(抱水クロラール)を飲んだ後で、テネシーでも何らかの注射を受けていたのだから。

カーはすぐにオーク・ヒル病院へと車を走らせたが、そこに着くなり、ハンクは死んでいる、と宣告された。ハンクは音もたてずにひっそりと、たった一人のまま死んでいたのだ。(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

検視の後、フェイエット郡の役人たちは「死因は心臓衰弱死である」と発表した。

1953年(昭和28年)1月1日になったばかり、年明けの深夜だった。

このとき、ハンク・ウィリアムズは29歳で、カントリー&ウエスタンの世界において、最も人気のあるスター・ミュージシャンとなっていた。

多くのファンが、ハンク・ウィリアムズのカントリー・ミュージックによって孤独から救われたという。

モンゴメリーのボニー・グリーンは次のように語った。「彼はどこからやって来たのか分からないけれども、何百万の人々の『コールド・コールド・ハート』を溶かすために現れたのです」(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

『コールド・コールド・ハート』『偽りの心(ユア・チーティン・ハート)』『泣きたいほどの淋しさだ』『ロング・ゴーン・ロンサム・ブルース』。

実際、ハンク・ウィリアムズの歌は、彼自身の孤独の中から生まれたものだった。

ハンク自身は、あるとき、コラムニスト、アレン・ランキンに、歌を作る場合の彼の基本ルールについて、次のように語っている。「歌をうたうなら、人々がわかるものをうたうことだね」(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

彼の孤独は、幼少期の家庭環境によって育まれたものだ。

1923年(大正12年)9月17日、ジョージアナに近い小さな街(マウント・オリーヴ)で、ハンク・ウィリアムズは生まれている。

父(ロン)と母(リリー)、姉(アイリーン)、そして、彼(ハンク)との四人家族だった。

「私達は貧乏人でしたよ」とアイリーン・ウィリアムズは思い出しながら言った。「でも、窮乏状態だったとは言えませんね。誰が何と言おうと、私達は絶対に物乞いなんかしませんでしたからね」(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

一生かかっても拭うことのできない貧しさの中で、彼は生まれ育っていく。

それは、カントリー歌手としての成功によって得た大金によってさえ、埋めることのできない欠落だったかもしれない。

マカルピンが驚いてそこに立っていると、ハンクは札を手ですくっては、部屋中にそれを撒き散らした。札束が床へひらひら舞い落ちてくるのを眺めながら、ハンクは言った。「俺は今まで長い間ひどい貧乏だった。俺はこうすることができるのを、いつも夢見ていたんだ」(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

「ラヴシック・ブルース」の大ヒットにより、カントリー歌手にとって最高の舞台である「グランド・オウル・オプリ」のステージに立つことに成功したハンク・ウィリアムズは、その瞬間に大スターの座を手にする。

そこで何が起こったかは、現在ナッシュヴィルの伝説になっているほどだ。聴衆がその歌を、それからその歌い手を認めた時の拍手大喝采、それに六回ものアンコール、これらは、オプリの歴史に前例のない出来事だったのだ。(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

妻(オードリー)は、夫(ハンク)の成功に満足していた。

そして、より多くの名声とより多くの財産を得ることを夫に望んだ。

ハンクは、すでに持っていた二台に加えて、さらにもう二、三台のキャデラックを購入した。彼は、ナッシュヴィルの商店街で、ウエスタン・スタイルの洋装店も始めた。「ハンクとオードリーのコラール」と名付けた。(略)彼とオードリーは、ナッシュヴィルのフランクリン・ロードに、派手やかな四万ドルの家を建てた。それから彼は、ナッシュヴィル郊外のフランクリンに大きな農場を買った。(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

一方で、有名になるほどに、ハンク・ウィリアムズの孤独は大きなものとなっていく。

世界中のファンの孤独を癒したハンク・ウィリアムズの歌も、ハンク自身の孤独を癒すことはできなかったのだ。

そこに、ハンク・ウィリアムズの悲劇がある。

ハンクは、金を全部握っていても、贅沢な環境の中で生活していても、決して心の安らぎを感じなかった。こういう贅沢な生活は、彼のアラバマ気質や、彼が育ってきた貧乏な環境、出身地の人々への裏切りのように思えてならなかったのだ。(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

ハンクは、彼自身の孤独をアルコールの力によって癒そうとした。

少なくとも酔っている間だけは、自分の中の孤独を忘れることができたのだ。

「ハンクはビールから出発して、ウィスキーで止めたものでした」と、ドリフティング・カウボーイズのリード・ギタリストであるサミー・プルエットは回想している。「彼を完全に飲みつぶさせるには、たいした量は必要じゃなかったんです」(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

ハンク・ウィリアムズは、もとより酒豪ではない(2~3杯で酔うことができた)。

やがて、彼の身体はアルコールによって蝕まれていった。

「酔いがさめてきた時にハンクのすることというのはですね」と、サミー・プルエットが言う。「酒を匂いをかぎつけることでしたよ」(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

重度のアルコール中毒は、既に危機状態にあった夫婦関係を、さらに危険なものへと変えていく。

オードリーとの離婚が、彼の孤独に拍車をかけた。

彼のあの哀歌の数々──「偽りの心」「コールド・コールド・ハート」「泣きたいほどの淋しさだ」──は、胸中に浮かぶ苦い結婚生活から作曲されたということを疑う者はほとんどいない。(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

ハンクは、妻(オードリー)を激しく憎みながら、同時に激しく愛してもいた。

ハンク・ウィリアムズの人生は、実に矛盾に満ちている。

彼女と一緒でも生きていくことができず、彼女なしで生きていくことも、またできなかった。

このようなハンクの生涯のひどいパラドックス、つまり、彼の独創的才能を育てた、まさしくその不安定さと深い感性が、逆に彼を自己破滅に導いたのだ。(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

彼自身が抱えこむ矛盾は、そのまま、素晴らしいカントリー・ミュージックとなって結晶化していく。

それは、まさに身を削るような作業だったに違いない。

そこに、ハンク・ウィリアムズというソングライターのリアリズムがある。

「彼は決していい加減な人間ではなかった。彼は誰もだまそうとしなかった。彼がだました唯一の人間は彼自身だった」(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

離婚によって、彼はますますアルコールに依存するようになっていった。

孤独の中で死んでいったスター歌手

本作『ハンク・ウィリアムズ物語』は、アメリカ南部の貧しい家庭に生まれた男の、栄光と挫折の物語である。

アメリカン・ドリームのサクセス・ストーリーと、酒に身を持ち崩した没落ストーリーがセットだ。

わずか29年という生涯の中に、それが凝縮されている。

フランク・ペイジは語る。「舞台のハンクは正に衝撃的でした。彼は、舞台に出た瞬間から、聴衆の心を捉えてしまうのです。ハンクが何をしたいと思っても、人々はいつも彼について行きました」(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

彼は素晴らしい歌をソングライティングし、レコーディングし、それをステージで再現することができた。

ライブで活躍できるシンガーソングライターだった。

ダンキンはモンゴメリーのある新聞にこう書いている。「ハンクがヒルビリー・ミュージックをうたっている時、人々が彼を非常に好んだ理由の一つは、私の推測では、ハンクが昔懐しい田舎の若者のように話し、振舞ったということにあるが、我々は皆かつてはそういう田舎の若者だったのだ」(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

ステージ上のハンク・ウィリアムズに、女性は性的アピールを感じた。

舞台では彼は歌をうたいながら体を動かして、性的魅力を強調した。彼は前かがみの姿勢でマイクにぐっと近づき、膝をかがめ、音楽に合わせて体を揺り動かした。(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

「ハンクが眼を閉じて、あの大きくて長い足の片方を揺すると、会場は熱狂に包まれたものだった」と、ドン・ヘルムズは語っている。

エルヴィス・プレスリーが下半身を回転させて女性たちにアピールしたように、ハンク・ウィリアムズもまた、彼オリジナルのステージ・パフォーマンスで女性たちを魅了していた。

もちろん、ハンク・ウィリアムズ最大の魅力は、彼の作品にあることは言うまでもない。

ハンク・ウィリアムズの歌は、カントリー&ウエスタン市場だけではなく、ポップ・ミュージックの世界でも大歓迎された。

ミッチ・ミラーは歌手を探し始め、間もなくトニー・ベネットという野心満々たる若いポップ歌手に、この歌を吹きこませることにした。コロンビアが制作したベネットの『コールド・コールド・ハート』は一〇〇万枚以上売れ、ポピュラー人気番付表のトップに立った。(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

トニー・ベネットは、その後、ハンクの『There’ll Be No Teardrops Tonight』を歌って、こちらもヒットさせている。

ウェズリーは語っている。「ハンクはソングライターとして、二つの大きな名声を獲得しました。第一にハンクはカントリー・ミュージックを全国的な歌にした最初の本格的作曲家でした。次に彼はポップ界のアーティストやA&Rメンによって受け入れられた最初のカントリー歌手でした」(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

1950年代という時代の中で、ハンク・ウィリアムズは、まさに時代の寵児だった。

それは、1949年(昭和24年)6月に「グランド・オウル・オプリ」のステージに立った瞬間から、同じオプリのステージを追放された1951年(昭和26年)8月まで続いた。

わずか3年間という栄光の日々だった。

ハンクはストーンを見上げてこう言った。「ハリーさん、私はたった今、首になってしまいました」「そんな馬鹿な。どうしてなんだ?」とストーンは尋ねた。「酒のためです」(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

何度もの危機を乗り越えて、ハンクはステージに立ち続けてきたが、もはや限界だった。

酒に飲まれたハンク・ウィリアムズにとって、まともな仕事をすることは、もはや不可能なことだったのである。

ヒラス・バトラムは、ハンクが四時間半遅れて到着したダラス・スポーツセンターでのショーを回顧している。

ハンクをしらふに戻して、舞台に立てるようにするのに、それだけの時間がかかったのだ。

夜中の十二時半だったね。それでもその場を立ち去る者は一人もいなかったんだ。ハンクはニヤニヤしながらステージに登場すると、「皆さん、おはようございます。ようこそいらっしゃいました」と言ったんだよ。(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

ハンクがステージに登場しないとき、他のミュージシャンが彼の穴を埋めることさえあった。

仲間たちは、ハンク・ウィリアムズが会場に現れるかどうかということを心配しなければならなかった。

酒に厳しい「グランド・オウル・オプリ」が、彼を追放したことは、ある意味では必然だったかもしれない。

二五歳でセンセーションを巻き起こし、二八歳でお払い箱になったのだ。彼がオプリで三年間も続いたこと自体、ちょっとした奇蹟である。(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

若い頃の傷めた背骨の痛みを止めるための鎮痛剤と催眠剤は、既にアルコールと同様に、食事の一部となっていた。

サナトリウムに入るのが、ハンクのいわば決まり仕事になってきた。時には暴れる彼を運び込んで、無理矢理サナトリウムに収容しなければならなかった。(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

仲間たちは、どうにかしてハンクを酒から遠ざけて、彼に音楽の仕事をさせようと努力した。

酔ってステージに立つことができなかった彼を、ミニー・パールはドライブに連れ出している。

ハンクは自作のあの素晴らしい讃美歌『灯が見えた(アイ・ソー・ザ・ライト)』をうたおうと言いました。そこで皆でうたい始めたんです。突然、ハンクがうたうのを止めて、「困ったことになった。お先真っ暗だ。灯が見えないんだ!」と叫びました。(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

もしかすると、ハンク・ウィリアムズは、自分の死期が近づいていることを意識していたのかもしれない。

彼が死んだとき、『ビルボード』のカントリー&ウエスタン部門には、ハンク・ウィリアムズの曲が2曲、トップ3にチャートインしていた。

『ジャンバラヤ』と『命あるままこの世を去ることはできない』である。

『命あるままこの世を去ることはできない』を書いたとき、ハンクが自分の死を予感していたかどうかは分からない。しかし、そうだったと考えてもおかしくはない。この歌を作った年にハンクは、インタビューに来たナッシュヴィルの『テネシアン』誌の一記者に、こう言っている。「あなたが僕のことを書いてくれても、僕はそれほど長生きしませんよ」(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

年明けライブの会場へ向かう前の夜、ハンクはいやな一夜を過ごしたという。

このとき、ハンクは、新しい妻(ビリー・ジーン)と一緒に暮らし始めたばかりだった。

ビリー・ジーンによると、彼は夜中に何度も目を覚ました。「ハンク、一体どうしたの?」と彼女が尋ねた。「ビリー、神様がこちらに向かってくるのが見えるような気がするんだ」(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

自分の中の孤独を歌ってスター歌手となったハンク・ウィリアムズは、自分の孤独を癒すこともできぬまま、移動中のキャデラックの後部座席で一人、孤独に死んだ。

元旦の夜のコンサート会場に集まった人々は、ハンクの訃報を知らされて泣き叫んだという。

その晩のショーの出演者一同は、下ろされたカーテンの後ろに立ち並び、『灯が見えた(アイ・ソー・ザ・ライト)』を演奏し、うたった。聴衆のほとんどすべての人々が立ち上がり一緒にうたった。(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

ハンク・ウィリアムズの葬式には、25,000人もの群衆が集まり、会場を混乱させた。

実際に葬儀会場へ入場することができたのは、わずか2,750人だったのだ。

自分の中の孤独を歌うことによってハンク・ウィリアムズは、多くの聴衆の共感を呼び起こし、カントリー歌手としての名声を獲得した。

同時に彼自身の孤独は、ハンク・ウィリアムズという人間の人生を確実に蝕んでいった。

結果的にハンクの命を奪ったものは、ウィスキーと鎮静剤による心臓衰弱だったかもしれない。

しかし、彼をウィスキー依存へと追いこんだものは、彼自身の中に潜む、彼の孤独だ。

彼の死後に巻き起こった醜悪な遺産争いは、孤独な彼の人生の余韻である。

彼の金に群がる人々の中で、彼の孤独は深められていったのだから。

私は彼に「これはあなたのお墓じゃないんですか?」と言いました。すると彼は言うのです。「そうさ。だけど、僕は自分の歌をうたうのを忘れていたんだ」(ロジャー・ウィリアムズ「ハンク・ウィリアムズ物語」南川貞治/望月雄二・訳)

今も世界中でハンク・ウィリアムズの歌が流れている。

『コールド・コールド・ハート』『偽りの心(ユア・チーティン・ハート)』『泣きたいほどの淋しさだ』。

それは、孤独の中に死んでいったスター歌手へ捧げる鎮魂歌である。

もしかすると、ハンク・ウィリアムズは、いずれ失われてしまうだろう自分自身の魂のために歌い続けていたのかもしれない。

書名:ハンク・ウィリアムズ物語

著者:ロジャー・ウィリアムズ

訳者:南川貞治、望月雄二

発行:1975/06/25

出版社:音楽之友社