北海道立近代美術館で『トーベとムーミン展』を観てきた。

『トーベとムーミン展』は、「ムーミン」小説の出版80周年を記念して開催される巡回展である。

北海道では、道立近代美術館を会場に、2025年(令和7年)10月1日(水)から11月24日(月)まで開催中。

トーベ・ヤンソンの人生と創作世界を振り返る

数日前の北海道新聞に『トーベとムーミン展』の開会を告知する記事が掲載された。

フィンランド生まれのキャラクター「ムーミン」の小説や絵画、コミックスなどを通して、作者トーベ・ヤンソン(1914~2001年)の人生と創作世界を振り返る「トーベとムーミン展―とっておきのものを探しに―」が1日、北海道立近代美術館(札幌市中央区)で開幕した。北海道新聞社など主催。同展はムーミンの小説第1作の出版80周年を記念し、作品の原画など300点を展示する。小説の挿絵やフィンランド国内の施設にある壁画を大画面の映像で紹介するなど、作者の業績を魅力的に伝えている。(『北海道新聞』2025/10/01)

単なる『ムーミン展』ではなくて、ムーミンを通して「作者トーベ・ヤンソンの人生と創作世界を振り返る」とあるところがいい。

特別展が始まって最初の週末、美術館の開館時刻(午前9時30分)に合わせて到着すると、入り口には既にたくさんの来場者が並んでいた。

イメージ的に、来館者の9割くらいが女性という感じ。

ムーミン人気は、やはり、女性を中心に高いのだ。

トーベ・ヤンソンの生い立ちは、フィンランドの複雑な国家事情と密接に関わっている。

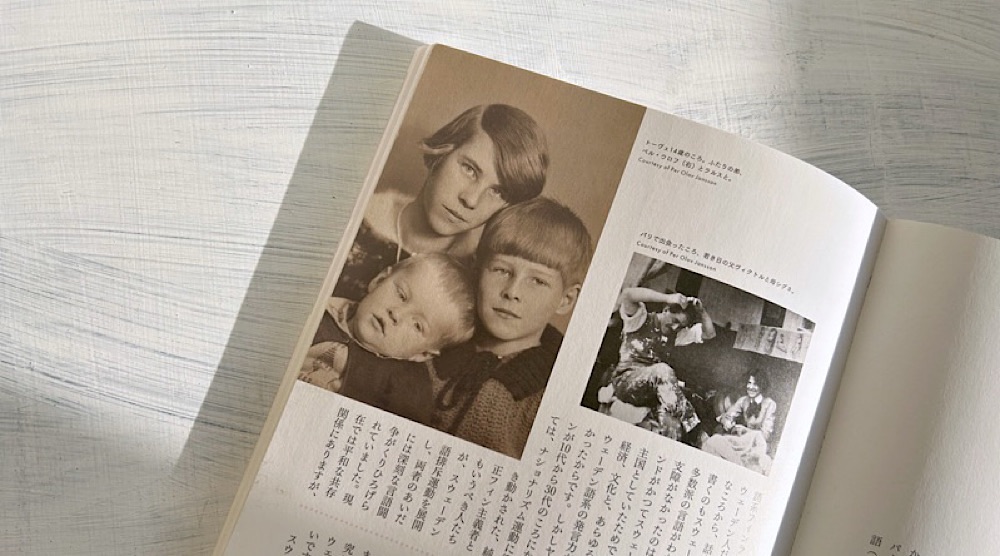

冨原眞弓『ムーミンを生んだ芸術家 トーヴェ・ヤンソン』(2014)は、トーベ・ヤンソンとムーミンの予習にちょうどいいガイドブックだ。

トーベ・ヤンソンは、たしかにフィンランド生まれのフィンランド人でしたが、彫刻家の父ヴィクトルはスウェーデン語を使うスウェーデン語系フィンランド人、挿絵画家として活躍した母シグネはスウェーデン人でした。ヤンソン一家はフィンランドにおいてスウェーデン語を話す、言語的少数派だったんです。(冨原眞弓「ムーミンを生んだ芸術家 トーヴェ・ヤンソン」)

フィンランド国内におけるフィンランド語とスウェーデン語との言語闘争は、国籍不明の理想郷とも言える「ムーミン谷」の誕生にも影響していたかもしれない。

トーヴェが最初にかよったのは、ヘルシンキのスウェーデン語系の学校でしたが、かなり厳格な校風だったらしく、芸術家の両親のもとで自由に育ったヤンソンは、勉強ぎらいなうえに校風にもなじめず、15歳で学校を中退してしまいます。(冨原眞弓「ムーミンを生んだ芸術家 トーヴェ・ヤンソン」)

学校を中退したトーベ・ヤンソンはストックホルムへ渡り、母の母校である工芸専門学校へ3年間通った後、ヘルシンキにある父の母校(アテネウム画学校)で油彩を学ぶ。

1938年(昭和13年)以降は、パリやイタリアを旅しながら、ヨーロッパ各地で修行を重ねた。

トーベの旅は「両親の足跡をたどるかのような」旅だったと言われるほど、トーベは両親の大きな影響を受けていたらしい。

彼女にとってシグネは、画家として先輩という以上に、純粋に愛情の対象だったのではないかと思えてなりません。自分のことを無条件に愛し、理解し、守ってくれる人。一方、父ヴィクトルは、芸術家としてあこがれの対象でした。(冨原眞弓「ムーミンを生んだ芸術家 トーヴェ・ヤンソン」)

後にトーベが『ムーミン物語』を描き始めたとき、彼らは物語に登場するキャラクター像の中へ投影されていくことになる。

両親の影響のもとで美術を学んだトーベは、13歳のときに『ユーレン』誌で商業誌デビュー。

15歳のときには、母親(シグネ)が関わっていたスウェーデン語系の政治風刺雑誌『ガルム』にも挿絵が掲載された。

ヤンソンが精力的に『ガルム』に関わるようになるのは、1939年の秋以降のこと。ストックホルム留学やパリでの絵画修行を経て、帰国してからは、『ガルム』にほぼ毎号イラストを寄せるようになり、表紙絵も7~8割の割合でまかされるようになりました。(冨原眞弓「ムーミンを生んだ芸術家 トーヴェ・ヤンソン」)

『ムーミン物語』に登場する「ムーミントロール」などのキャラクターは、挿絵画家として活動する中で、少しずつ育まれてきたものらしい。

終戦直後の1945年(昭和20年)、最初のムーミン物語である『小さなトロールと大きな洪水』が刊行されるが、売り上げが悪く早々と絶版となり、以後、作者はこの作品を封印してしまった。

そのため、1946年(昭和21年)に刊行された第2作『ムーミン谷の彗星』が、ムーミン物語最初の作品と言われていた時期もある。

『小さなトロールと大きな洪水』の復刊は1991年(平成3年)で、以降、ムーミン物語は、『小さなトロールと大きな洪水』から始まる全9作品として出版されるようになった。

ムーミン物語の全リスト

①小さなトロールと大きな洪水(1945、1991)

②ムーミン谷の彗星(1946、1968)

③たのしいムーミン一家(1948、1968)

④ムーミンパパの思い出(1950、1968)

⑤ムーミン谷の夏まつり(1954、1968)

⑥ムーミン谷の冬(1957)

⑦ムーミン谷の仲間たち(1962)

⑧ムーミンパパ海へ行く(1965)

⑨ムーミン谷の十一月(1970)

小説としての「ムーミン物語」は、計9作品が発表されている。

最初の『小さなトロールと大きな洪水』は、1945年(昭和20年)に出版後、一度絶版となり、1991年(平成3年)になって突然復刊されたもの。

『ムーミン谷の彗星』から『ムーミン谷の夏まつり』までの作品は、1968年(昭和43年)に改訂版が出版されていて、それが現行版となっている。

私はムーミン物語を大きくふたつに分けてとらえています。『小さなトロールと大きな洪水』から『ムーミン谷の夏まつり』までの前半5作が「夏」のシリーズ、『ムーミン谷の冬』から『ムーミン谷の十一月』までの後半4作が「冬」のシリーズ。興味深いのは、1968年に改訂版が刊行されたのは前者だけなんです。(冨原眞弓「ムーミンを生んだ芸術家 トーヴェ・ヤンソン」)

『ムーミン谷の冬』以降、ムーミン物語は、心の内面を掘り下げていく深いストーリー展開が中心となった。

生きづらさを抱える人々の居場所があった

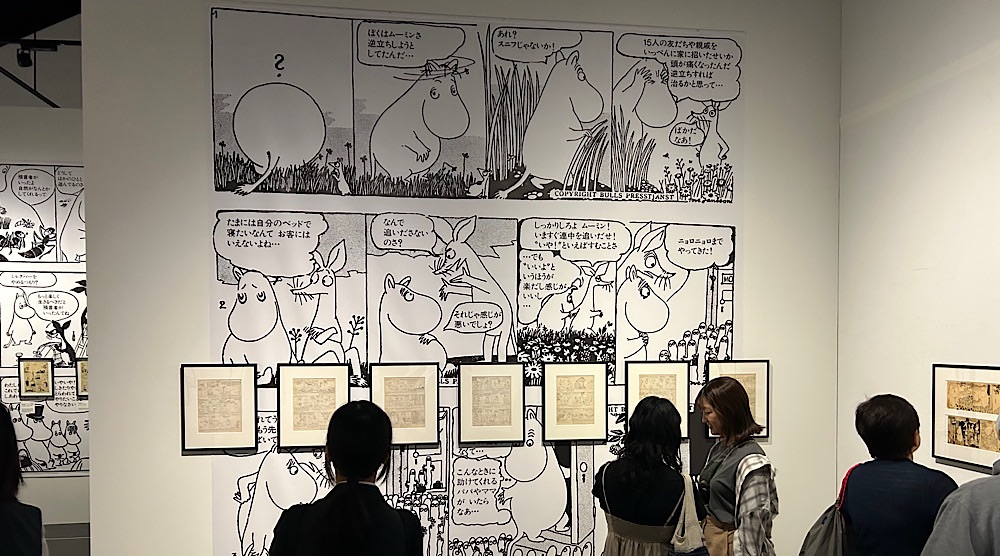

ムーミン物語が連載漫画となったのは、1954年(昭和29年)のこと。

英訳された『たのしいムーミン一家』(1950)の人気がきっかけとなって、イギリスの夕刊紙『イヴニング・ニューズ』に、ムーミン物語は連載された。

最盛期にはなんと世界約40ヵ国の新聞に掲載されるほどの勢い。母国にも逆輸入され、ヤンソンは世界的キャラクターの生みの親として、一躍超有名人になります。(冨原眞弓「ムーミンを生んだ芸術家 トーヴェ・ヤンソン」)

1960年(昭和35年)、連載に疲れたトーベ・ヤンソンが連載を降りた後は、弟(ラルス・ヤンソン)が仕事を引き継ぎ、漫画「ムーミン物語」は1975年(昭和50年)まで、合計73作品が発表された(トーベ・ヤンソンの作品は21作品)。

講談社「ムーミンまんがシリーズ」全リスト

①とってもムーミン(1969)

②びっくりムーミン(1970)

③それいけムーミン(1970)

④ぐっときてムーミン(1970)

⑤ハレハレムーミン(1970)

⑥ムーミンワルツ(1970)

⑦あのひのムーミン(1970)

⑧いうなればムーミン(1970)

⑨やったぜムーミン(1970)

⑩そこぬけムーミン(1970)

ちなみに、漫画版「ムーミン」を邦訳した日本語版の「ムーミンまんがシリーズ」(講談社)は、1969年(昭和44年)に最初の『とってもムーミン』を刊行後、翌年の1970年(昭和45年)に残りの9作品を刊行している(計10作品)。

「ムーミン物語」の日本国内における普及に大きな影響を与えたテレビアニメ『ムーミン』も、この時期、1969年(昭和44年)から1970年(昭和50年)まで放送された。

我々世代に懐かしいのは、1972年(昭和47年)に放送された虫プロダクション版の『新ムーミン』だが、もちろん、そんなことは近代美術館の『トーベとヤンソン展』とは関りがない。

『トーベとムーミン展』は、ヘルシンキ市立美術館の協力を得て開催されるものなので、日本のサブカル市場におけるムーミンは、一切登場しないのだ(あたりまえだが)。

「ムーミン物語」の展開として、もうひとつ「ムーミン絵本」がある(全3冊)。

「ムーミン絵本」全リスト

①それから、なにがあったかな?(1952)

②クニットをなぐさめるのはだあれ?(1960)

③なんでもありのふしぎな旅(1977)

「ムーミン物語」全9作品を制覇した後は、「ムーミン漫画」「ムーミン絵本」へと、ムーミンの世界は広がっていく。

広くて深い「ムーミン物語」の魅力は(少なくともその一部は)、様々な個性を持った登場人物の多様性である。

読者は、次々と登場するキャラクターの中に自分自身を見つけて自己同一視することで、自然な形で物語の世界に遊ぶことができるのだ。

ある意味で「ムーミン物語の多様性」は、現代を予言していると言ってもいい。

ほとんどコミュニケーション障害が疑われる多くのキャラクター像は、現代社会を支える我々自身の姿でもある。

例えば、『ムーミンパパ海へいく』(1965)は、家族と崩壊と再構築を描いた作品である。

ムーミン物語の解説には、冨原眞弓『ムーミンを読む』(2014)がおすすめ。

考えてみれば、なんの葛藤もない家族のほうが、よほど嘘っぽい。その意味で、この物語のムーミンたちはとてもリアルだ。パパもママもムーミントロールも等身大で、それぞれ等身大の不安をかかえて悩む。(冨原眞弓「ムーミンを読む」)

明るくて楽しいイメージが強い(前半の)「ムーミン物語」に対し、作者(トーベ・ヤンソン)は後半の「ムーミン物語」において、複雑な現代社会で生きることの難しさを描いた。

ムーミン一家の登場しない『ムーミン谷の十一月』(1970)は、家族の喪失(不在)そのものがテーマとなっている。

ムーミン一家が不在であることによって、家族に対する希求が逆説的に描かれていると読んでもいい。

「あんたは、年よりすぎるんだ」と、おじさんはいいながら、ドンとつえをつきました。「これで、冬がやってくると、あんたはますます年よりになるんだ。冬には、みんな、すごく年よりじみるからな」(トーベ=ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

「ムーミン物語」には、いわゆる名言が多い。

トーベ・ヤンソンのイラストに支えられた「言葉」が、ムーミン物語を構築していたからだ。

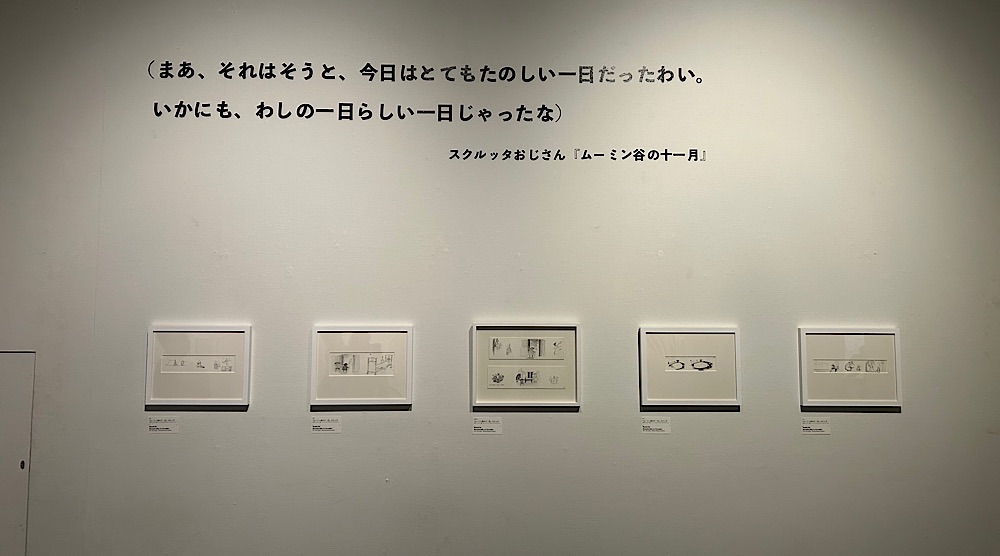

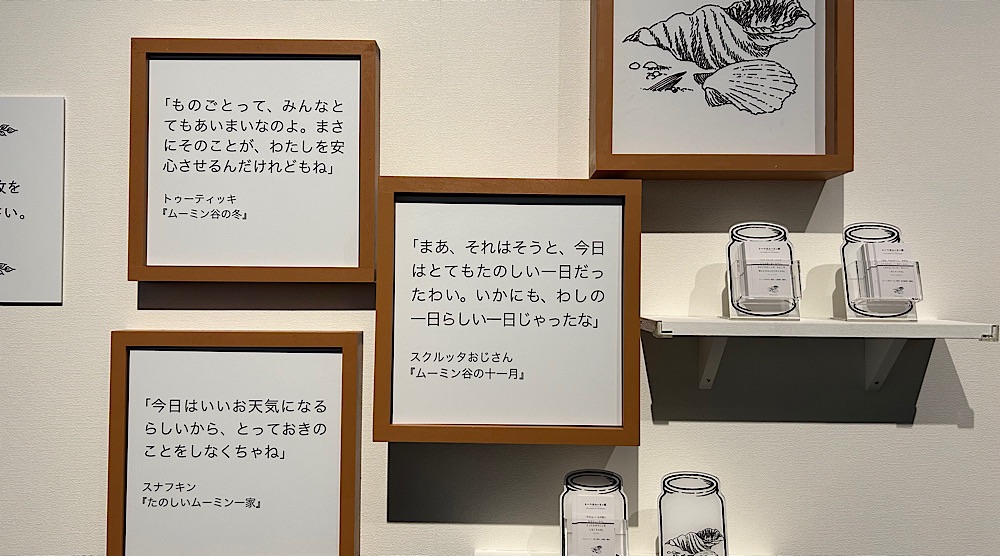

道立近代美術館『トーベとヤンソン展』の会場にも、ムーミン物語の「言葉」が展示されている。

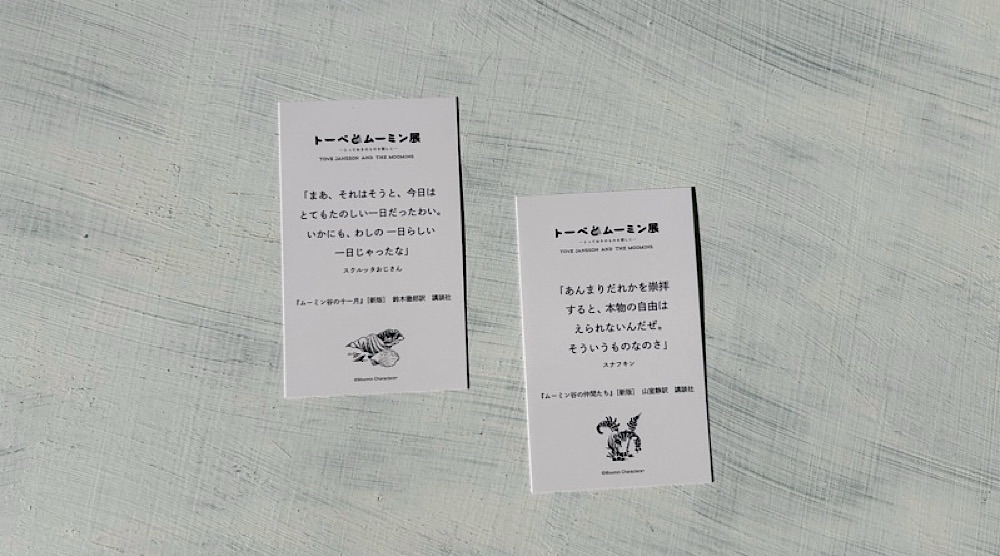

素敵な言葉がプリントされたカードは、一人一枚に限り、持ち帰ることができる。

『ムーミン谷の十一月』に登場する「スクルッタおじさん」の言葉を見つけた。

スクルッタおじさん「まあ、それはそうと、今日はとてもたのしい一日だったわい。いかにも、わしの一日らしい一日じゃったな」(トーベ=ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

数ある登場人物の中でも、年寄りのスクルッタおじさんは(自分にとって)愛すべきキャラクターだ。

ヤンソンは子どもと老人を描くのがとてもうまい。ついでに言うと、若者や中年はいささか薄っぺらい印象です。それはおそらくヤンソン自身が、長いこと子どものままで、あるとき突然おばあさんになった人だからじゃないかと思うんです。(冨原眞弓「ムーミンを生んだ芸術家 トーヴェ・ヤンソン」)

『ムーミン谷の十一月』では、スクルッタおじさんと対比的に描かれる孤独な少年(ホムサ=トフト)も忘れることができないキャラクターだ。

「やりたいことがあったって、ひまがなくて、できないことだってあるんだ。そう思ったことはないかい?」「そうとも。ムーミンママには、そういうことがあるよ」とホムサ=トフトは答えました。(トーベ=ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

母親の愛情に飢えた少年(ホムサ=トフト)をはじめとして、ムーミン物語には、生きづらさを抱えたキャラクターたちが、次々に登場する。

むしろ、ムーミン物語は、生きづらさを抱えた人たちの集まりだったとさえ言えるかもしれない(それが「現代社会」だった)。

孤独なスクルッタおじさんは「ご先祖さま」という同志を見つけることで、自分の存在を肯定的に受け容れることができる。

(耳がきこえないんだな、このじいさんは)と、スクルッタおじさんは、心の中で思いました。「耳がきこえない、もうろくじいさんなんだ。でも、まあ、なんといったって、年よりになった気持ちがわかるあいてに会えたってことは、ゆかいなこったさ」(トーベ=ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

ムーミン物語の心地よさは、生きづらさを抱える我々に居場所を与えてくれる心地よさでもある。

ムーミン世界において、居場所を見つけることのできない登場人物はいない。

多様な他者との関わりを通して、彼らはそれぞれに自分の居場所を見つけて帰っていく。

ムーミン物語の(失われることのない)現代性が、そこにはある。

複雑な社会の中で人々の生きにくさが増すほどに、ムーミン物語は力強く訴えかけてくるのだ。

「あんまり、おおげさに考えすぎないようにしろよ。なんでも、大きくしすぎちゃ、だめだぜ」(トーベ=ヤンソン「ムーミン谷の十一月」鈴木徹郎・訳)

道立近代美術館『トーベとヤンソン展』は、一部を除いて自由に写真撮影することができる(動画は撮影不可)。

ただし、反省として、写真を撮るよりも展示に集中した方がいい。

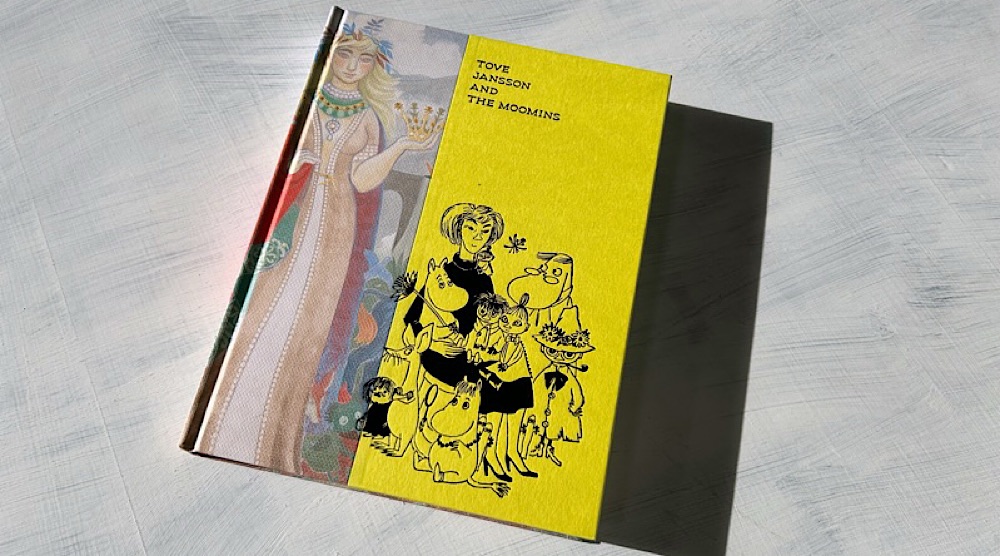

展示物の説明は、公式図録(3,300円)にほぼ収録されているので、家に帰ってからゆっくりと復習することができる。

帰りはグッズ売り場にて、公式図録と一緒に「絵はがき」と「おなまえきゃらんぷ」(アクリルキーホルダー型の名前スタンプ)を購入。

午前中の2時間半だけでは、少し時間が足りなかったかもしれない(会場が混雑していたせいもあるが)。

書名:ムーミンを生んだ芸術家 トーヴェ・ヤンソン

著者:冨原眞弓

発行:2014/04/15

出版社:新潮社