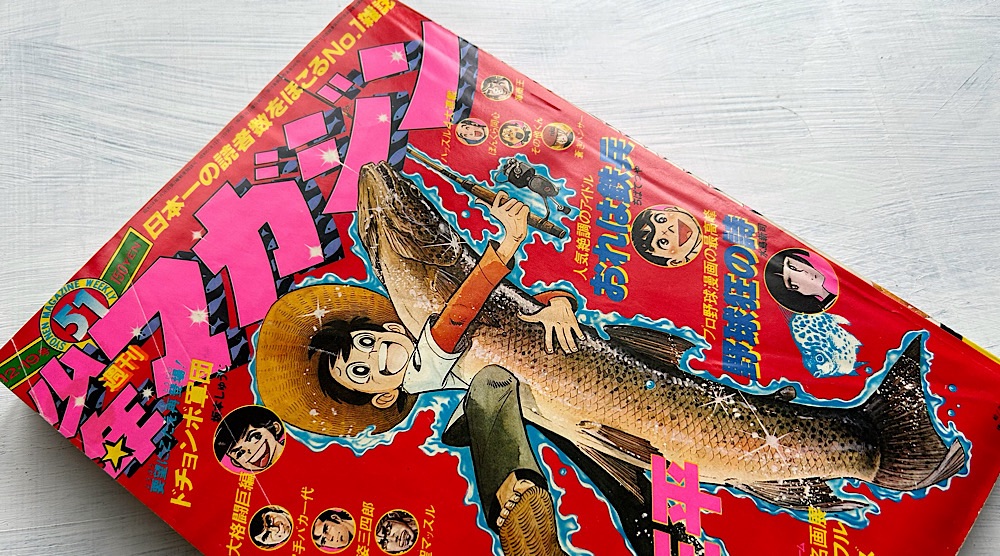

久しぶりに『釣りキチ三平』を読んだ。

いちばんおもしろいのは、やはり、北海道(釧路湿原)を舞台としたイトウ釣りの話(講談社コミックスでは、第17巻~第20巻に収録されている)。

『釣りキチ三平』の中に、北海道観光がブームだった時代の北海道がある。

イトウ釣りブームを生んだ『釣りキチ三平』

釣りキチ三平が、鮎川魚紳と一緒に北海道を訪れたのは、1976年(昭和51年)のこと。

三平君は、釧路湿原で「幻の魚」イトウ釣りに挑戦する(「第9章 イトウの原野」)。

「イトウはいまや北海道の大湿原にしかすんでいない魚……。一年間釣りあるいても、その影すら見ることのない釣り人がほとんどという “まぼろしの魚” よ」(矢口高雄「釣りキチ三平(第17巻)」)

釣りキチ三平によるイトウ釣りのエピソード(第9章 イトウの原野)は、幻の魚イトウと釧路湿原の名前を、全国区のものにしたという。

それにしても、幻の魚イトウは、一体いつから、幻となってしまったのだろうか。

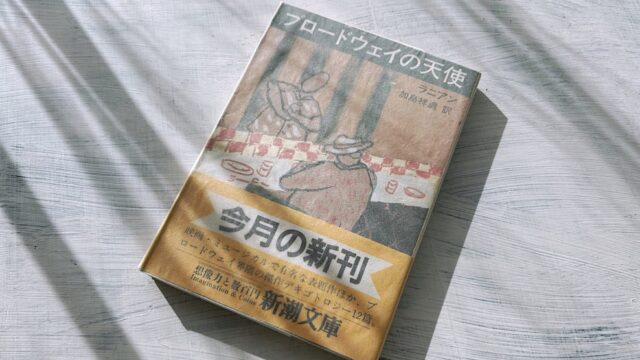

釣りキチ三平に先立つこと8年前、1968年(昭和43年)に作家の開高健が、釧路湿原でイトウ釣りをしている。

北海道の東北部、いわゆる道東と呼ばれる地帯、そこの原野を流れる暗い、冷たい、清冽な水のなかに、《イトウ》という魚が棲んでいる。いまや絶滅をつたえられはじめ、オオカミやニシンの神話に近づきつつある魚である。《幻の魚》と誰いうともなく呼ばれはじめて、もう、何年にもなる。(開高健「私の釣魚大全」)

「幻の魚と呼ばれはじめて、もう、何年にもなる」とあるから、どうやら、高度経済成長の時代が、イトウを「幻の魚」と呼び始めた節がある。

釧路湿原で、開高健は、地元の画家釣り師(佐々木栄松)のガイドで、イトウを二尾釣りあげるが、その佐々木栄松にも、イトウ釣りに関するエッセイ集がある。

イトウが、幻の魚といわれるようになったのは、ごくごく最近のことである。人によって、それぞれの意味づけをしているようだが、この最も一般的な理由は、”このごろでは姿をみることも釣りあげることもなかなか困難になって、とくに大物などはめったに見られない” ということが原因しているようである。(佐々木栄松「湿原のカムイ」)

佐々木栄松『湿原のカムイ──幻のイトウを追って──』は、1980年(昭和55年)に刊行された、イトウ釣りの随筆集だから、「イトウが、幻の魚といわれるようになったのは、ごくごく最近のことである」とあるのは、やはり、高度経済成長期以降のことであることが分かる。

北海道観光がブームとなったのは、戦後の生活が落ち着いて、レジャーブームがやってきた1960年代のこと(西岸良平『三丁目の夕日』の時代だ)。

1960年(昭和35年)、国鉄が売り出した均一周遊券を利用して、お金を使わない徒歩旅行を楽しむ若者たち(カニ族)が急増したことが、その始まりだった。

高度経済成長の裏側で、開発の進んでいない地域に魅力を感じた若者たちは、北海道の大自然(という言葉)に憧れを抱いたらしい。

さらに、1970年(昭和45年)、国鉄は「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンを開始、「秘境」としての北海道がクローズアップされて、北海道観光ブームは、若くておしゃれな女性(アンノン族)にも広がっていった。

『週刊少年マガジン』に『釣りキチ三平』を連載中の漫画家(矢口高雄)が、釧路湿原のイトウ釣りをテーマとして選んだのは、まさしく、そんな北海道観光ブームの時代だった。

実際、「第9章 イトウの原野」冒頭では、旅情を煽るようにロマンチックな北海道の紹介が挿入されている(「日本にのこされた自然の楽園といっても過言でねえだ!!」)。

おそらく、北海道観光ブームは、高度経済成長のアンチテーゼとして生まれたものであり、「幻の魚イトウ」の誕生は、その象徴としての意味を持っていたのだろう(幻の魚イトウが棲む北海道ってすごい!的な)。

長年に渡って釧路湿原でイトウ釣りに親しんできた佐々木栄松は、『湿原のカムイ』の「あとがき」で、次のように述べている。

最近の北海道では、このイトウ釣りは、ちょっとしたブームの観がある。だが、これらの釣り人たちの大半は、“イトウを釣っていながら、イトウ釣りをしていない” という感じがしてならない。(佐々木栄松「湿原のカムイ」)

1970年代後半のイトウ釣りブームは、『釣りキチ三平』の影響によるところが大きいが、「イトウを釣っていながら、イトウ釣りをしていない」という言葉には、一人の北海道民として大きく共感できるところがある。

イトウを釣るということは、北海道そのものを釣るということであって、北海道とは何かということを理解しなければ、本当にイトウを釣ったことにはならない。

『釣りキチ三平』は、釧路観光ブームに大きな恩恵を与える一方で、イトウを狙って湿原に立ち入る釣り人を増加させた(矢口高雄も出演したという、NHK『新日本紀行』(「幻の大魚 イトウを求めて」~北海道釧路湿原・根釧原野~)の放送は、1977年(昭和52年)6月13日)。

そもそも、飛行機で乗りつけてイトウ釣りに興じる三平君の姿は、秘境を求めて全国を移動する都会人の姿に他ならない。

高度経済成長が、全国区の旅行を容易にしたのであり、その同じ高度経済成長がイトウを「幻の魚」にしたことを考えると、『釣りキチ三平』のイトウ釣りは、かなりアイロニーに富んだエピソードということになる。

この漫画は、都会の漫画家が、都会人の目線から描いた(幻の魚)イトウ釣りの物語だったのだ。

アイヌの伝説が、イトウを「幻の魚」へと導く

もっとも、都会の釣り人のみならず、北海道においても、かつて、イトウは「幻の魚」としての意味を持っていた。

「伝説によれば、三十間(五十四メートル)のイトウがいたというし、熊をのみこんだが、あまりの獲物の大きさにのみこめないで、大熊の片方の手を口から出したまま窒息死していたという大イトウの話もある……」(矢口高雄「釣りキチ三平(第17巻)」)

同様の伝説は、開高健『私の釣魚大全』にも登場する。

あるときイトウが牡鹿を丸呑みしたところ、角が腹をつきやぶってしまった。そこでイトウは死んでしまい、死体が川を流れた。その死体が川の水をせきとめることとなり、ために洪水が起った、というのである。(開高健「私の釣魚大全」)

エゾシカを飲み込んだイトウが、川をせきとめたために湖が生まれた、という伝説は、道内各地に伝わる北海道の湖創造伝承である。

日本では北海道だけにしか棲息しないイトウは、アイヌ民話のレギュラーメンバーだ。

昔、この土地に住む狩人が大熊を見つけ追って行くと、熊は湖に飛び込んで泳いでいった。仕方なく、ぼんやりと見ていると、湖の中ほどまで泳いでいった熊が、急にあばれたかと思うとブクブクと沈んでいった。不思議に思い舟を出して見にいくと、大きなイトウが大熊の片手を口から出して死んでおった。イトウの大きさは六十メートルもあったという。(更科源蔵「アイヌの伝説」より「然別湖の主」)

アイヌに伝わる伝承は、イトウを神がかりの魚として、和人たちの間でも伝説化させた。

「あるとき、山の中で、イトウが、水を飲みにきた雄鹿を丸呑みにし、そのつので腹が破れてイトウが死んでしまった。ところが、その大きなイトウの死体が川の水を堰きとめたため、かわしも(下流地域)の部落の人たちは、飲み水がなくなり、”神のたたりがきた!” と思って、とても恐ろしがったものだ」(佐々木栄松「湿原のカムイ」)

サイズにさえこだわなければ、北海道の釣り人にとって、イトウは決して「幻の魚」ではない。

ニジマス釣りをしているときに、「外道」としてイトウがかかったときは、誰も喜ばなかった。

スポーツ・フィッシングの世界において、外来種レインボー・トラウトは、在来種イトウより、ずっと人気があるのだろう。

つまり、イトウを釣るということは、北海道を釣るということなのだ(ニジマスを釣っていると、イギリスやアメリカを釣っている気持ちになるように)。

「わたしにしてみると、イトウについての専門的な学説などは、あまり重要ではないのであって、それよりも、わたしのもっと大切なのは、イトウという魚が潜在させている、ほんとうの美しい意味の “幻の魚” であって、この魚がわれわれに永遠のロマンと夢とをもたせ続けてくれる存在であってもらいたいと思うことである」(佐々木栄松「湿原のカムイ」)

イトウは、北海道の歴史を背負った伝説の魚だ。

絶滅危惧種とか希少種とかいう前に、イトウ抜きにして北海道を語ることはできないと言えるほど、この魚の持つ意味は大きい。

そういう意味において、イトウ釣りとは、北海道そのものを釣るということなのである。

北海道への畏敬が、アイヌ民族の伝説へと導き、アイヌの伝説が、イトウを幻の魚へと導く。

イトウ神話は、北海道神話(あるいはアイヌ神話)と同質のものだったはずではないか。

手垢にまみれた北海道観光ブームは、北海道に対する尊厳を失わせ、今や北海道は、美味しいものがたくさんあるだけの、グルメの島となった(海鮮丼とラーメンとジンギスカン)。

アイヌの伝承は、『ゴールデン・カムイ』というエンターテイメントで読むことができる。

そして、幻の魚イトウは、都会の釣り人の間に、今も「幻の魚」という伝説を伝え続けているらしい。

高度経済成長の時代に生まれた都会の伝説を。