1986年(昭和61年)、岡田有希子の自殺から始まった「ユッコ・シンドローム」は、生きることに対する若者たちの疑問を浮き彫りにした。

そんな時代に生まれた名作が、村上春樹『ノルウェイの森』と、山田洋次監督『男はつらいよ 寅次郎物語』である。

それは、生きることと誠実に向き合う若者たちの物語だった。

岡田有希子の自殺とユッコ症候群

1986年(昭和61年)5月25日付け『朝日新聞』投書欄「声」に、「なんのために強く生きるの」と題する、16歳(女子高生)の投書が掲載された。

「なんのために強く生きるの」

私は今、ある高校に通う女子高生です。先日、私の友人が、飛び降り自殺をしました。突然の悲報に、私は目の前がまっ暗になり、どうしてこんなことになったのか、と泣かずにはおれませんでした。

(略)友人が死んだ後、私は太宰治の『人間失格』を読みました。その中で、「生まれてきてすみません。もはや私は、完全に人間でなくなりました」と書き残し、太宰も入水自殺しています。

人間に生まれて、生きる目的も知らず、ただ名誉や利益だけを追い求める人生であっていいのでしょうか。現代人は、何か一番大切なものを知らないのでは……。だれか教えて下さい。本当の人生の目的を。

(1986年(昭和61年)5月25日付け『朝日新聞』投書欄「声」より)

この投稿は大きな反響を呼び、『朝日新聞』は「声」で「エコー」という特集を組み、女子高生の呼びかけに応える多くの投稿を紹介した。

関連の投稿は、二週間で350通を超えたという。

「なんのために強く生きるの」という女子高生の投稿が、なぜ、このように大きな反響を呼んだのだろうか。

その背景となっているのが、女性アイドル(岡田有希子)の投身自殺である。

8枚目のシングル「くちびるNetwork」(1986)がチャート1位を獲得したばかりの人気歌手(岡田有希子)は、1986年(昭和61年)4月8日(火)12時15分、所属事務所「サン・ミュージック」が入る大木戸ビル(四谷四丁目)の屋上から飛び降りて自殺した。

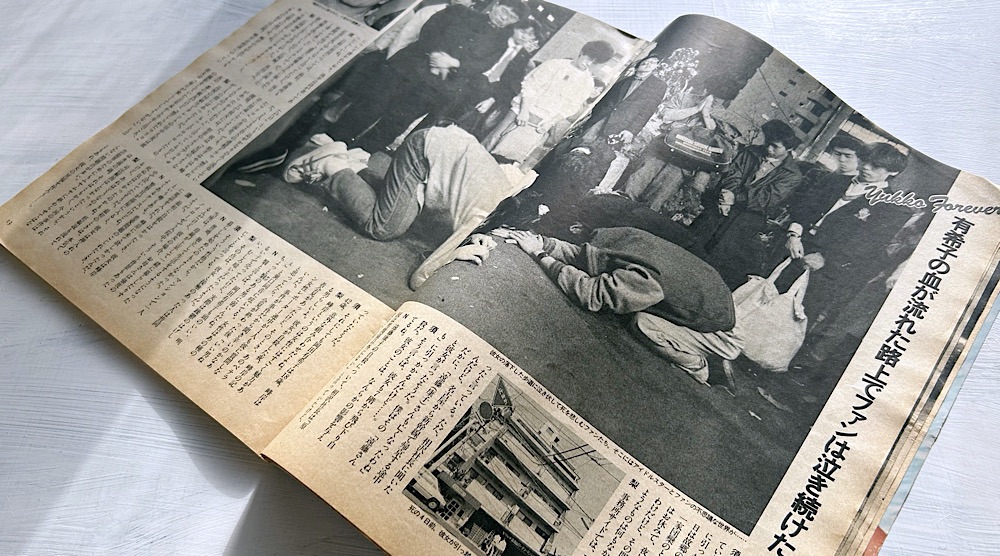

トップ・アイドルの自殺を、マスコミはスキャンダラスに煽り立て、多くの若者たちの自殺を続発させた(後に、一部マスコミで「ユッコ症候群」とか「ユッコ・シンドローム」などと呼ばれた)。

『月刊生徒指導』(1986年7月号)は、「連続する中・高生の自殺」と題する緊急特集を組んでいる。

今春、わが国の青少年の間に自殺の流行現象がみられた。初めはいじめから派生した自殺が、昨年暮れごろから今年当初にかけてポツポツ生じていたのが、周知のようにアイドル歌手の投身自殺を契機に大きく拍車がかけられた。彼女への後追い自殺とみられるものだけでも、マスコミの報道によると三〇件前後に達したといわれている。マスコミは悪循環的に報道を繰り返す結果となり、それがいっそう続発を生んだ。(稲村博「中・高生の自殺念慮の高まりの実態」)

筑波大学社会医学系助教授(稲村博)は、自殺流行の青年心理について「他の人の自殺に深く心を打たれ、同情し、自己をその人と同一化してしまう」と分析している(思春期の感受性の強さや共感性から生じる強い被暗示性)。

若者たちの強い被暗示性を煽るのが、加熱するマスコミ報道である。

自殺の流行をひき起こすのはマスコミだ、といっても過言ではないほど、現代社会ではマスコミの影響が大きく、彼らは新聞やテレビなどをみて後に続く。(稲村博「中・高生の自殺念慮の高まりの実態」)

人気アイドル(岡田有希子)が飛び降り自殺をする。

マスコミは、この事件を大きく取り上げ、報道の影響を受けた若者たちが、後追い自殺をする。

その後追い自殺を、マスコミがスキャンダラスに書きたて、さらなる自殺者を生み出す。

自殺の連鎖が生じると、マスコミは「ユッコ症候群だ!(ユッコ・シンドローム)」と騒いで、また大きく書きたてる。

その際重要なのは、思春期の子に自己顕示性がきわめて強いことである。すなわち、自分の名や写真や遺書などが世の中の人の目にふれることに倒錯した強い満足や快感を覚えることである。(稲村博「中・高生の自殺念慮の高まりの実態」)

加熱するマスコミ報道は、若者たちの誤ったヒロイズムを満たした。

毎日新聞社会部の記者(三浦正己)は、「一部のマスコミが命名した『ユッコ症候群』というような皮相な見方はしたくない」と、若者たちの自殺流行を表面的にしか理解しようとしない一部マスコミの姿勢に疑問を呈している。

本誌編集部が今回、「連続する中・高生の自殺」をテーマに特集を組んだのも、この連鎖反応が主な動機と思われるが、どう考えても異常な事態だった。「ユッコのようになりたい」と、後を追った同世代の少女や、岡田さんの自殺を報じた週刊誌などを自殺直前まで読みふけっていた若者がいたばかりではない。(三浦正己「子どもの自殺、おとなの自殺を貫くもの」)

岡田有希子の自殺を「ユッコ・シンドローム」にまで発展させたものは、過激化するマスコミ報道だったのかもしれない。

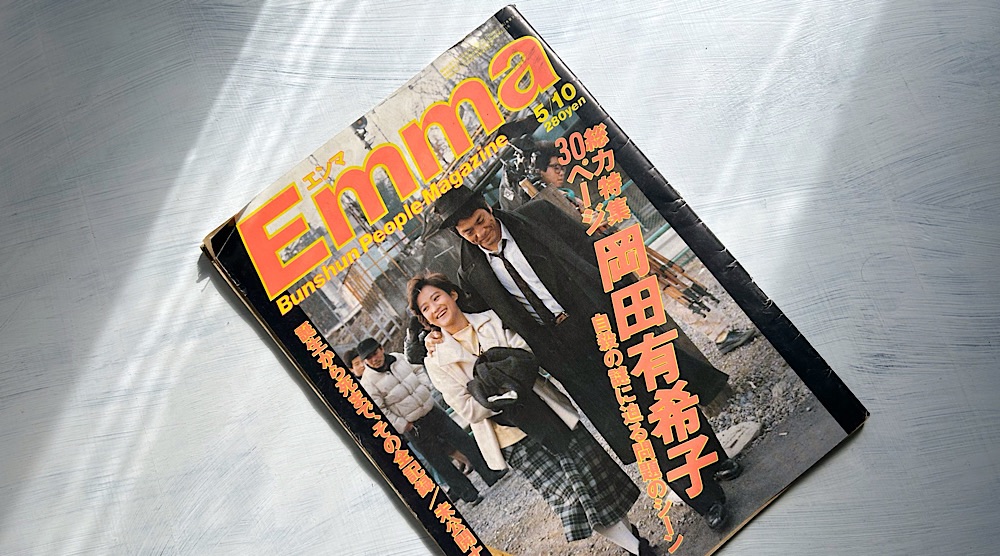

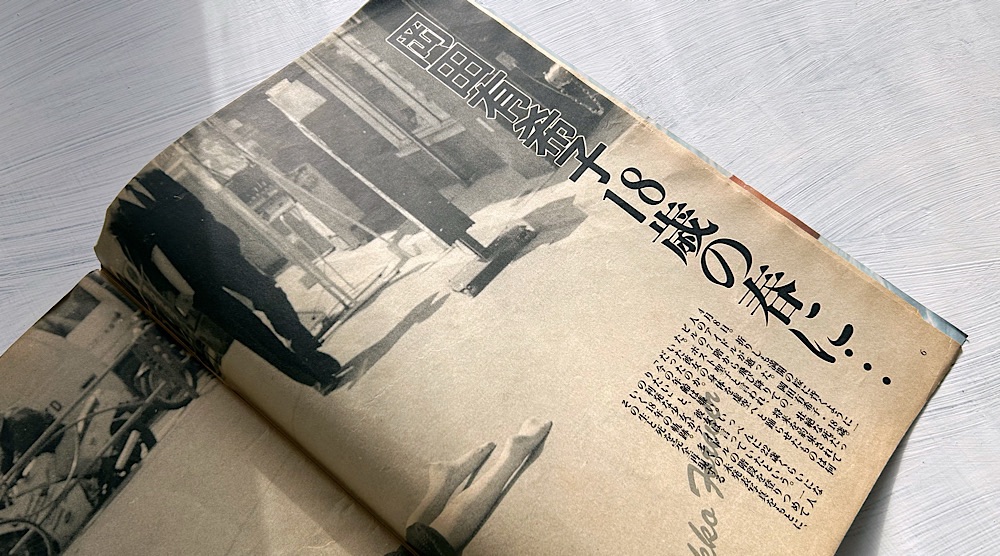

文藝春秋の写真週刊誌『EMMA(エンマ)』(1986年5月10日号)は、「総力特集・岡田有希子 自殺の謎に迫る問題のシーン」として、自殺直後と思われる岡田有希子の遺体写真を掲載した。

現場写真を撮影した報知新聞のカメラマンは、飛び降りの瞬間を目撃したと言われている。

「岡田有希子自殺」の報を聞いてファンは続々と現場に駆けつけた。彼女が落下した地点には花束、供養の詩、供物が山となった。初七日夜の14日まで、現場は昼夜を問わず人垣に取り囲まれていた。(『EMMA』1986年5月10日号)

岡田有希子の自殺から始まった自殺の連鎖は、同世代の若者たちの心に、大きな影響を与えたに違いない。

そのひとつが、『朝日新聞』に掲載された「なんのために強く生きるの」という女子高生の投稿だったのだ。

浜田省吾が「J.Boy」で「♪たよりなく豊かなこの国に、何を賭け、何を夢見よう~」と歌った1986年(昭和61年)、日本は間違いなく明るい国だったはずだ。

バブル前夜の日本で、多くの若者たちは「死」と向き合っていた。

言い換えると、それは「人生」と向き合っていた、ということだったのかもしれない。

人はなぜ生きるのか?

岡田有希子の自殺から始まった「ユッコ症候群」が、とりあえずは沈静化し、その残り香が漂う1987年(昭和62年)、二つの作品が注目を集めた。

ひとつは、1987年(昭和62年)12月26日に公開された映画『男はつらいよ 寅次郎物語』(山田洋次監督、渥美清主演)である。

「たった一度の人生を、どうして、そう粗末にしちまうんだ? え? お前は何のために生きてきたんだ? なに? てめえのこと棚にあげてる? 当り前じゃねえか。そうしなきゃ、こんなこと言えるかい、まったく」(山田洋次「男はつらいよ 寅次郎物語」)

本作『男はつらいよ 寅次郎物語』は、命の大切さをテーマとした物語である。

テキヤ仲間(般若の政)の遺児(佐藤秀吉)の母親(おふでさん)を探して、寅さんは、西日本を旅する。

急病で重篤な状態となった秀吉の看病を通して、見知らぬ宿泊客(高井隆子/秋吉久美子)と寅さんは仲良くなり、「とうさん」「かあさん」と呼び合うようになる。

しかし、隆子もまた、生きることに悩む、一人の女性だった。

「昨日の晩、男と二人で泊まるはずだったの。向こうに用事ができて断ってきたんで、勝手にしろって喧嘩してしもうて。もうどうにでもなれって、旅館の窓から崖に飛びこんで死んでしまおうか。そんなこと、思うてたの」(山田洋次「男はつらいよ 寅次郎物語」)

危機を脱した秀吉の生命力に感動した隆子は、生きる希望を取り戻す。

「あたし、粗末にしてしまったのね。大事な人生なのに……」「大丈夫だよ。まだ、若いんだし、な? これから、いいこといっぱい待ってるよ。な?」「……そうね。生きててよかった、そう思えるようなことがね」(山田洋次「男はつらいよ 寅次郎物語」)

柴又駅前における寅さんと満男(吉岡秀隆)との会話シーンは、『男はつらいよ』屈指の名場面として知られている。

「伯父さん」「何だ?」「人間てさ」「人間? 人間どうした?」「人間は何のために生きてんのかな?」「何だ、お前、難しいこと聞くなあ、ええ? うーん、何て言うかな。ほら、ああ、生まれてきて良かったなあって思うことが何遍かあるじゃない、ね? そのために人間生きてんじゃねえのか」(山田洋次「男はつらいよ 寅次郎物語」)

「人間は何のために生きてんのかな?」という満男君のクエスチョンは、明らかに、前の年に大きな反響を呼んだ女子高生の投書「なんのために強く生きるの」を投影したものだ。

日本中で苦悩している若者たちの心に、寅さんは「ほら、ああ、生まれてきて良かったなあって思うことが何遍かあるじゃない、ね。そのために人間生きてんじゃねえのか」という言葉で寄り添ってみせたのだ。

当時17歳の満男は、まさに「ユッコ症候群」の衝撃をストレートに浴びた世代だった。

正月、秀吉と仲良く暮らしているおふでさんから、柴又「とらや」へ年賀状が届く。

「あけましておめでとうございます。寅さんをはじめ、皆様のおかげで、秀吉とふたり、幸せなお正月を迎えることができます。辛いことは、いろいろありましたが、今、生きていてよかったと、心から思っております。正月元旦。賢島にて。ふで・秀吉」(山田洋次「男はつらいよ 寅次郎物語」)

「生きていてよかった」、ここに、この映画の伝えたいものがある。

辛いことや苦しいことの向こう側にある人生の幸せを、この物語は描いているのだ。

重いテーマを、さりげなく盛りこんで伝えることのできる『男はつらいよ』シリーズは、やはり、素晴らしい映画作品だった。

同じ1987年(昭和62年)、若い世代から圧倒的な支持を得ることになるひとつの小説が発表された。

それが、村上春樹『ノルウェイの森』(1987)である。

おい。キズキ、お前はとうとう直子を手に入れたんだな、と僕は思った。まあいいさ、彼女はもともとお前のものだったんだ。結局そこが彼女の行くべき場所だったのだろう、たぶん。(村上春樹「ノルウェイの森」)

『ノルウェイの森』は、恋人(直子)の自殺を乗り越えて生きていくことを決意した、男子大学生(ワタナベ君)の物語である。

直子の恋人であり、ワタナベ君の親友でもあったキズキは、高校生のときに自殺していた。

大学生になった二人は、やがて、恋人同士となるが、メンタルを病んだ直子は、専門の療養施設の中で首を吊って死んでしまう。

親友(キズキ)と恋人(直子)を失った主人公(ワタナベ君)の喪失感は大きいが、二人の死を乗り越えて、主人公は生き続ける。

この物語のポイントは、大切な二人の「死」が、主人公の「生」を支えていたということである。

「あなたがもし直子の死に対して何か痛みのようなものを感じるのなら、あなたはその痛みを残りの人生をとおしてずっと感じつづけなさい。そしてもし、学べるものなら、そこから何かを学びなさい。(略)もっと成長して大人になりなさい。私はあなたにそれを言うために寮を出てわざわざここまで来たのよ」(村上春樹「ノルウェイの森」)

バブル景気に浮かれる日本で、この暗い青春小説は爆発的なベストセラーとなった。

『ノルウェイの森』がバズった理由の一つとして、東京大学文化人類学助教授(船曳建夫)は、「ユッコ・シンドローム」を上げている。

「舞台設定は今から二十年前ですが、若い読者にとって違和感はあまりないと思います。二十年前から今まで続いている状況の「何か」を村上さんは掴んでいるんでしょう。例えば若い人の自殺の問題。岡田有希子さんに代表されるように、今の大きな問題のひとつですね。(船曳建夫『週刊文春』1988年9月8日号「村上春樹は『’80年代の夏目漱石』だ」)

若い世代の強い感受性は、ヒロイン(直子)の自殺に大きな共感を覚えたかもしれない。

しかし、『ノルウェイの森』は、死ぬことの物語ではなく、死を乗り越えて生きることの物語だった。

その奇妙な場所で、僕は死者とともに生きた。そこでは直子が生きていて、僕と語りあい、あるいは抱きあうこともできた。(略)直子は死を含んだままそこで生きつづけていた。そして彼女は僕にこう言った。「大丈夫よ、ワタナベ君、それはただの死よ。気にしないで」と。(村上春樹「ノルウェイの森」)

もしかすると、ユッコ症候群の残り香が、『ノルウェイの森』の爆発的なヒットと、何らかの関連性を持っていたという可能性もある。

それは、とにかく若い世代の多くが、「死」を意識しないではいられない時代だったのだ。

1960年代末期を舞台として設定しながら、『ノルウェイの森』は現代を描いていた。

だからこそ、『ノルウェイの森』は、寅さんの名言と同じように、時代を超えた名作として定着したのだ。

しかし、その時代背景として、人気アイドル歌手の自殺があったことを覚えている人は、もういない。

あれから39年。

若者たちの自殺問題は、一向に解消する見通しがないという。

むしろ、若者たちの自殺件数は、未だに増加する一方なのだ。

厚生労働省と警察庁は28日、2024年の自殺者数の確定値を発表した。小中高生は前年より16人多い529人で、統計のある1980年以降、過去最多となった。男女別では、女子が初めて男子を上回り、女子中高生で計38人増えた。(『読売新聞』2025年3月28日付け「2024年の小中高生の自殺者数、529人で過去最多…女子が初めて男子を上回る」)

最新の調査で、小中高生の自殺は、1980年(昭和55年)以降で過去最高を記録した。

若者たちの自殺は、今も増え続けているのである。

1986年(昭和61年)に注目を集めた「なんのために強く生きるの」という女子高生の叫び。

「ほら、ああ、生まれてきて良かったなあって思うことが何遍かあるじゃない、ね。そのために人間生きてんじゃねえのか」という寅さんの言葉は、今の子どもたちにも届くのだろうか。

届いてほしいと、僕は思う。