バブル景気の頃、(一部界隈で)オールディーズが流行していた。

1950年代から1960年代にかけてのアメリカン・ポップス。

平岸に開店したばかりの中古レコード店「ページ・ワン」で、僕は古いレコードを探して買った。

「すべてのシャララ」や「すべてのウォウウォウ」の意味

世の中的にも、オールディーズへの回帰があったのかもしれない。

ススキノにある「ケントス」や「最後の20セント」など、オールディーズのライブハウスにも、客が詰めかけていた。

ユーロビート全盛期、オールディーズは、むしろ、新鮮で新しい音楽だったのだ。

当時を知っているリアル世代とは異なるとらえ方を、若者たちはしていた。

それでも「すべてのシャララ」や「すべてのウォウウォウ」に対するノスタルジーだけは、リアル世代と共有することができていた(ような気がする)。

カーペンターズの「イエスタデイ・ワンス・モア」(1973)は、古き良き音楽へのノスタルジアを歌った作品だ。

僕がまだ若かった頃は

ラジオが友だちだった

お気に入りの曲がかかるのを待って

その曲がかかると思わず一緒に歌いながら

ニコッとしてしまうものだった

カーペンターズ「イエスタデイ・ワンス・モア」谷秀樹・訳

中の島にあった「BLUE HOUSE(ブルーハウス)」で、ジュークボックス型のラジカセを買ったのも、きっと、この頃のことだっただろう。

ポール・アンカ「ダイアナ」(1957)や、ニール・セダカ「おお! キャロル」(1959)、コニー・フランシス「カラーに口紅」(1959)。

30年前のヒット曲が、日常生活の中にあった。

楽しかった あの頃

といっても そんなに大昔じゃないんだ

ほら 帰ってきたんだよ

あの 僕の大好きな曲たちが

まるで懐かしい友だちのように

カーペンターズ「イエスタデイ・ワンス・モア」谷秀樹・訳

留守番電話のメッセージは、エヴァリー・ブラザースの「バイ・バイ・ラヴ」(1957)から始まった。

カーペンターズ「イエスタデイ・ワンス・モア」の世界に浸りきっていたのかもしれない。

新しい(?)オールディーズを探すのが、楽しい時代だった。

「すべてのシャララ(Every “sha-la-la-la”)」や「すべてのウォウウォウ(Every “whoa, whoa-oh” )」「すべてのシンガリンガリン(Every “shing-a-ling-a-ling”)」は、「あの頃」のポップスを象徴するフレーズである。

「昔、よく自分の好きな曲を聞きたくて、ラジオを聞いていたもの。あのシャララーとか、ウーウーウーというメロディの1つ1つに私の心は動いたもの……」という歌詞は、1950年代後半から1960年代初期のアメリカのヒット・ソングを聞いていた人なら、まるで自分の気持をそのまま言い表されているようで、びっくりするでしょう。(朝妻一郎『ナウ・アンド・ゼン』解説)

土屋唯之『「イエスタデイ・ワンス・モア」の秘密』(2002)によると、「シャララ(sha-la-la-la)」には、作詞段階ではっきりとしたイメージがあったらしい。

リチャード・カーペンターのコメントが紹介されている。

「イエスタデイ・ワンス・モア」のサビとして歌詞を書いているとき、考えていたのはシュレルズのレコーディングからの「ベイビー・イッツ・ユー」の「シャララララ」でした。(土屋唯之『「イエスタデイ・ワンス・モア」の秘密』)

シュレルズの歌った「ベイビー・イッツ・ユー」は、1961年(昭和35年)に発売され、1963年(昭和38年)、ビートルズにカバーされた。

「♪シャラララ~」から始まる、スロー・ナンバーである。

ニール・セダカの「すてきな16歳」(1961)は、「♪シャラララ~」ではなく「♪トゥラララ~」だった。

弘田三枝子が日本語でカバーするとき、「♪シャラララ~」に変えられたのだ。

もっとも、イギリスのニール・ダイアモンドがカバーしたときも「♪シャラララ~」だったというから、なかなか複雑である。

「ウォウウォウ(whoa, whoa-oh)」は、もっと一般的なイメージのものだった。

「ウォウウォウ」は何年にもわたって、ジャンルを問わず、いろいろな歌手たちによって使われてきたものです。(土屋唯之『「イエスタデイ・ワンス・モア」の秘密』)

著者(土屋唯之)は、ヘレ・シャピロの「You Don’t Know」(1961)を例として挙げている。

日本では、ザ・ピーナッツが「悲しきかた想い」として歌った。

「♪ウォウ ウォウ~、オー イェーイ イェーイ~」という歌い出しが印象的なスロー・ナンバーである。

「シンガリンガリン(shing-a-ling-a-ling)」は、ドゥーワップが出典だった。

私の記憶を実際に検証してみたドゥーワップの歌詞は、Shing-a-ling-a-ling でした。これに私が発見することができる最も近い歌詞は、ザ・コーヅのクラシックで1954年にレコーディングした「Sh-Boom」の中にあります。彼らは「Hello-dee-ding-dong-a-ling-a-ling-a-ling」と歌っています。(土屋唯之『「イエスタデイ・ワンス・モア」の秘密』)

楽器を使わない初期のドゥーワップでは「意味を持たない言葉」をバック・コーラスの中に組みこんだ。

「シャララ」や「ウォウウォウ」は、それだけで「あの時代」を記憶する印象的なフレーズとして機能していたのだ。

もしかすると、「シャララ」や「ウォウウォウ」は、「あの時代」へタイム・トリップするための、魔法の言葉だったのかもしれない。

80年代的に昇華されたオールディーズ・ナンバー

オールディーズのヒットパレードで踊っている若者たちは、オールディーズ・テイストのコミックを喜んで読んでいた。

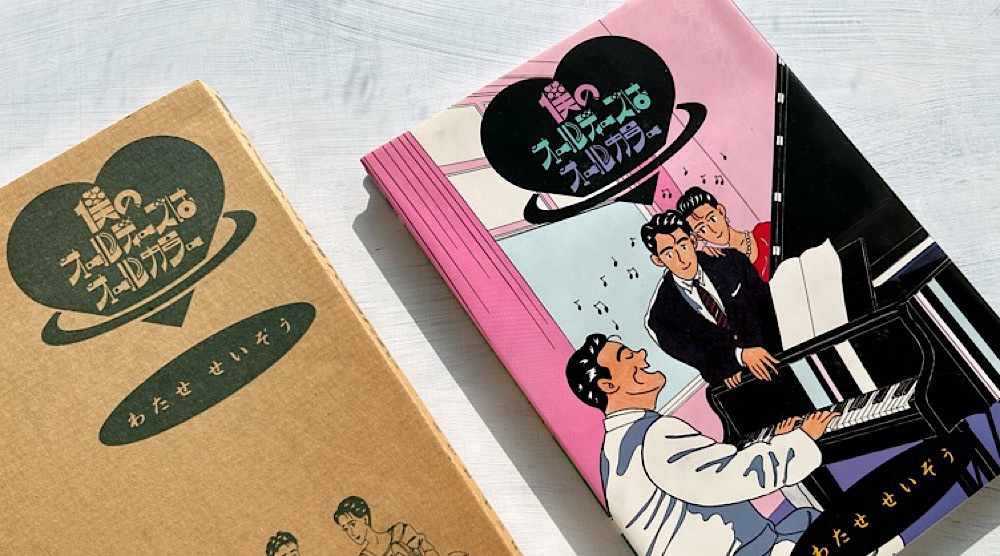

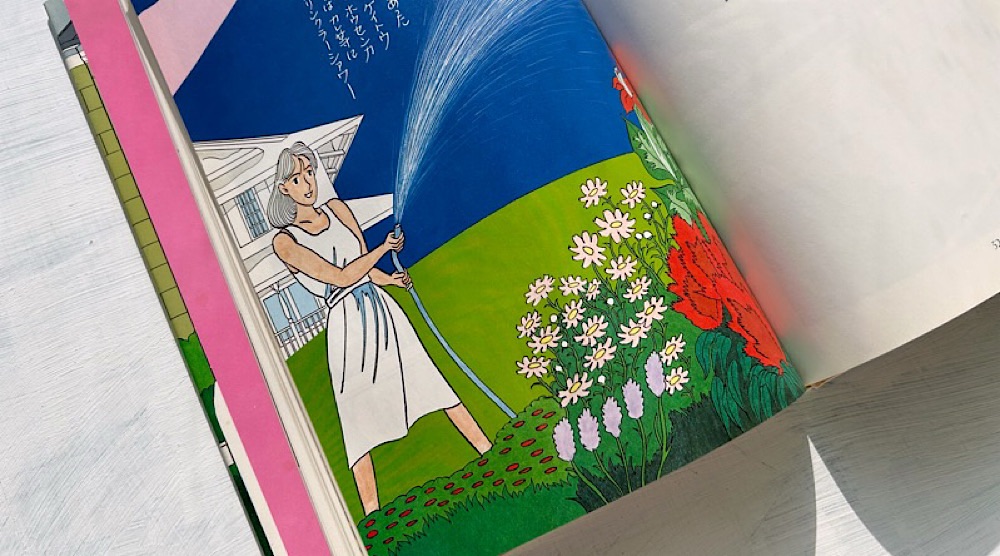

わたせせいぞう『僕のオールディーズはオールカラー』(1985)は、若者に人気のオールディーズ・コミックである。

カノジョは気泡だらけのキューブドアイスにコーラを注いだ。ボクが当然コーラを飲むものと決めているようだった。カノジョはキャンベルのトマトスープを一口飲んで、思い出したようにラジオのスイッチ。突然の “ラブミーテンダー”。(わたせせいぞう「波に乗ったのは10年前」/『僕のオールディーズはオールカラー』)

『僕のオールディーズはオールカラー』には、80年代的に昇華されたオールディーズ・ナンバーがモチーフとなっている。

7年前の夏、まだ熱意ばかりで作戦のない編集者の僕と、サラリーマンをしながら大好きな漫画を描いていたわたせさんは、ごく普通の喫茶店にいた。わたせさんは、フィージーから帰って来たばかりで、その写真を楽しそうに説明してくれる。「だったら、南の島の話にしましょう」「主人公は勤労少年!」(略)そして、この作品が『僕のオールディーズはオールカラー』のキッカケになる「コーラルリング」になった。まだ『ハートカクテル』も生まれていない、のんびりとした頃だった。(辻井清「わたせせいぞうさんのありがとう」/CD版『僕のオールディーズはオールカラー』)

それは、ただ懐かしいだけの「懐メロ」ではなかった。

懐かしい音楽は、彼らの中で(リアルに)生き続けていたのだ。

高校は八幡神社の下、風見鶏の上にあった。風見鶏の下にはO.Bの山下さんの喫茶店があった。いつもプラターズがかかっていた。浜風にプラターズの “マイ・プレイヤー” が運ばれ、神社の祭りばやしが運ばれた。(わたせせいぞう「汐風とアキアカネ」/『僕のオールディーズはオールカラー』)

懐かしいのは、アメリカン・ポップスだけではない。

「250km」では、グレン・ミラー「ムーンライト・セレナーデ」が流れていた。

今秋、映画『グレンミラー物語』を観た。グレンミラーを演じているのはジェームス・スチュアートで、故グレンミラーによく似ている。現在のグレンミラーオーケストラの指揮者は、8代目のディック・ゲルハートさんだ。ディックさんはビックモローによく似ている。(わたせせいぞう『僕のオールディーズはオールカラー』)

『グレン・ミラー物語』は、1954年(昭和29年)公開の古い映画だ。

主人公(グレン・ミラー)が戦争の中へ消えていくラストシーンは、人生の難しさという余韻を残す。

それは、わたせせいぞうの描く物語にも通じるものだった。

カレの仕事先を知っているのはFというカノジョだ。Fは室蘭在住の写真家で、モチーフは渡り鳥だ。「今カレは西の方のダム現場に居るよ。何か私でできることがあれば」と、小樽からの電話でカノジョが云った。(わたせせいぞう『僕のオールディーズはオールカラー』)

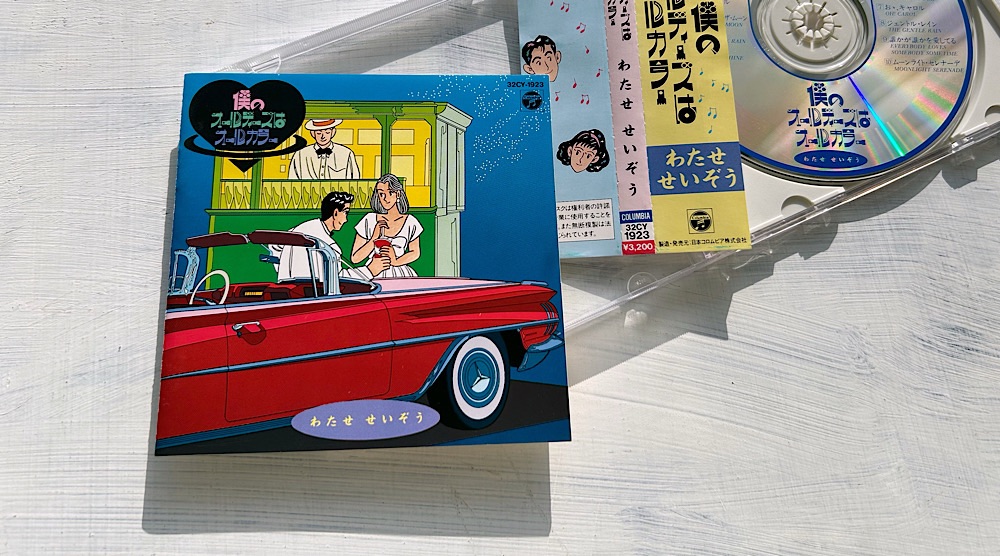

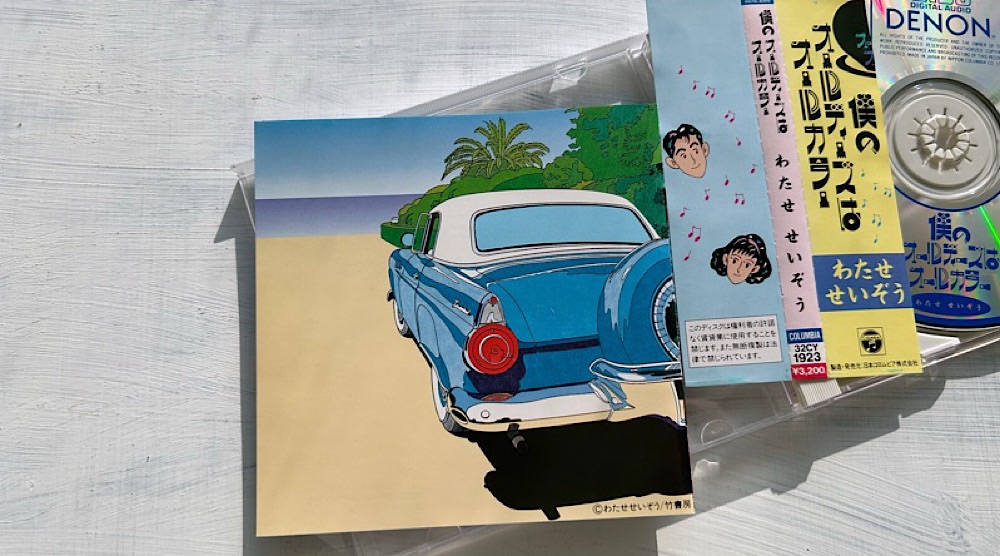

『僕のオールディーズはオールカラー』は、1987年(昭和62年)にコンセプト・アルバムのCDが発売された。

それは、懐かしいだけではない、80年代のオールディーズ・ナンバーである。

今、ボクはMを助手席に、カセットでオールディーズを流している。’50そして’60。’60に生まれたMは、カノジョの知っているオールディーズナンバーが流れると、物想いにふけっていた。窓からの風に髪を踊らせ、目を閉じているカノジョは、きっと海亀に似たような出来事を思い出しているに違いなかった。(わたせせいぞう『(CD版)僕のオールディーズはオールカラー』)

人は誰しも、自分だけの心の中に暖めている思い出を持っている。

オールディーズの音楽は、人の心の奥底深いところに眠っている、懐かしい思い出のようなものだった。

アコースティックなオールディーズ・サウンドは、わたせせいぞうが描くイラストと親和性が高い。

手づくりの温もりが、そこにはある。

「ボクの漫画の場合も色を塗るのに原画をコピーするんだヨ。ところが時としてコピー機のドラムのヨゴレが出ちゃって、51枚もとり直しってこともあるんだ。あと1枚でトランプの出来上がりサ、ハハハ……」カレは黙っていた。ライトブルーのラコステの半袖ポロから赤銅色の太い腕がのぞいていた。(わたせせいぞう『僕のオールディーズはオールカラー』)

デジタルの時代になって、我々の生活は格段に便利になった(はずだ)。

古き良きオールディーズ・ナンバーが伝えてくれるものは、便利ではないものの温もりである。

あの時代、音楽の中にさえ、温度や湿度があった。

「すべてのシャララ」や「すべてのウォウウォウ」の中に、多くの若者たちは生きていたのだ。

あれから40年が経つ。

Oldies But Goodies──

80年代に「オールディーズ」だった音楽は、40年後の今も「オールディーズ」のままだ。

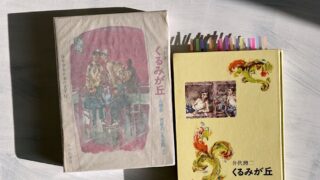

書名:僕のオールディーズはオールカラー

著者:わたせせいぞう

発行:1985/12/24

出版社:竹書房