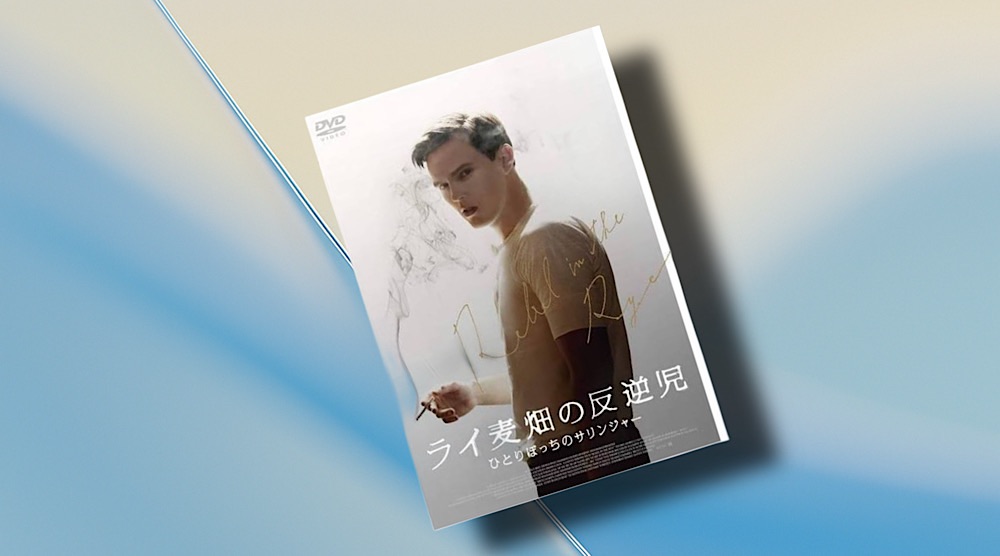

映画『ライ麦畑の反逆児 ひとりぼっちのサリンジャー』鑑賞。

本作『ライ麦畑の反逆児 ひとりぼっちのサリンジャー』は、2017年(平成29年)に公開されたアメリカ映画である。

原題は「Rebel in the Rye」。

日本では、2019年(令和元年)に公開された。

原作は、ケネス・スラウェンスキー『サリンジャー 生涯91年の真実』(2012)。

ウィット・バーネットとの出会い

本作『ライ麦畑の反逆児』は、作家(J.D.サリンジャー)の伝記映画である。

代表作『ライ麦畑でつかまえて(キャッチャー・イン・ザ・ライ)』を完成させるまでの作者(サリンジャー)の苦悩が、ストーリーの中心となっている。

原題「Rebel in the Rye(ライ麦畑の反逆児)」は、もちろん「The Catcher in the Rye(ライ麦畑のキャッチャー)」に対するオマージュだ。

物語は、二つの視点から描かれている。

ひとつは、サリンジャーにとって唯一人の「文学上の師匠」と言っていい雑誌編集長(ウィット・バーネット)との交流であり、もうひとつは、サリンジャーの人生に大きな影響を与えた戦争体験である。

1939年(昭和14年)1月、文芸誌『ストーリー』誌の編集長(ウィット・バーネット)は、サリンジャーが入学したコロンビア大学で短編小説創作の授業を受け持っていた。

彼と当時の妻マーサ・フォーリーは、深刻な恐慌のさなかの1931年に、ウィーンでストーリー誌を創刊した。(略)バーネットの美的な直感はたしかなもので、やがたテネシー・ウィリアムズ、ノーマン・メイラー、トルーマン・カポーティなどの作家を世に送り出した。(ケネス・スラウェンスキー『サリンジャー 生涯91年の真実』田中啓史・訳)

コロンビア大学の授業で、サリンジャーはバーネットから大きな影響を受けている。

ある日、ウィット・バーネットは生徒たちに、フォークナーの「あの夕陽」を読んで聞かせることにした。バーネットは感情をおさえた調子で読んだ。「ぼくたちは自分なりのフォークナー作品を直接そのまま、なんの仲介者もなく、自分のものにした」とサリンジャーは回想している。(ケネス・スラウェンスキー『サリンジャー 生涯91年の真実』田中啓史・訳)

バーネットは、一度たりとも、作者と「愛する沈黙の読者」の間に立ち入ることはなかった。

これは、サリンジャーの生涯の誓いとして、その後もサリンジャー自身を戒め続けていくことになる。

サリンジャーの作品が初めて世に送り出されたのは、やはり、バーネットの『ストーリー』だった。

1940年1月、21歳の誕生日のすぐあとに、サリンジャーはストーリー誌から「若者たち」が採用され、つぎの号に掲載されるとの報せを受けとった。(ケネス・スラウェンスキー『サリンジャー 生涯91年の真実』田中啓史・訳)

原稿料は25ドル。

若き作家(サリンジャー)にとって、大きな意味のある25ドルだった。

サリンジャーは、その後も不採用通知を受けながらも、小説を書き続けていく。

彼の心の中には、いつでも「ホールデン・コールフィールド」がいた(『ライ麦畑でつかまえて』の主人公)。

ホールデン・コールフィールドものの短編をいくつも書いたあとで、それらをまとめてひとつの作品にするのか、それとも別々のままで短編集にするのか、迷っていたのだ。サリンジャーは、1943年の夏までには決めたようだ。彼は「ぼくはいま書いている少年のことをよく知っている。彼は長編小説にするに値する」とバーネットに宣言した。(ケネス・スラウェンスキー『サリンジャー 生涯91年の真実』田中啓史・訳)

ホールデン・コールフィールドを長編小説の主人公とすることにこだわっていたのは、ウィット・バーネットだった。

ウィット・バーネットは1940年の第1週から、サリンジャーに、やがて『キャッチャー・イン・ザ・ライ』となる長編小説を書くよう、強くせまっていた。サリンジャーはその小説は軍隊で書きます、と即答して安心させた。(ケネス・スラウェンスキー『サリンジャー 生涯91年の真実』田中啓史・訳)

ウィット・バーネットは、やがて完成するはずの『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を、自分のところから出版できると考えていたのだ。

二人の関係が断絶したのは、サリンジャーが戦争から帰還した後、1946年(昭和21年)のことである。

約束していたはずの選集『若者たち』の出版が、バーネット側の(経済的な)事情により頓挫してしまったのだ。

サリンジャーは激怒した。彼は編集者に裏切られただけでなく、ひとりの友人にも裏切られたと感じた。彼はこれを詐欺だと受けとめ、けしてウィット・バーネットを許さなかった。(ケネス・スラウェンスキー『サリンジャー 生涯91年の真実』田中啓史・訳)

以後、サリンジャーとウィット・バーネットが一緒に仕事をすることは二度となかった。

映画『ライ麦畑の反逆児』では、バーネットとサリンジャーのもつれた関係が、切ないトーンで描かれていく。

少なくとも『ライ麦畑でつかまえて』の完成にあたって、バーネットの果たした役割は小さくなかったはずだ。

バーネットは戦地のサリンジャーを勇気づけるとともに、ホールデン・コールフィールドを主人公とする長編小説を書き上げるよう励まし続けた。

1964年(昭和39年)、バーネットが『ストーリー誌記念祭:ストーリー誌の33年』と題する作品集を出版したとき、サリンジャーは「序文」を提供している。

しかし、バーネットは(既に人気作家となっているサリンジャーの)その貴重な原稿を掲載することはなかった。

彼はその原稿を断った。「50人の作家たちよりも、私とコロンビアでの授業のことが中心で、この序文にはめんくらいました。使うのはちょっと考えます」とサリンジャーには説明した。(ケネス・スラウェンスキー『サリンジャー 生涯91年の真実』田中啓史・訳)

映画では、サリンジャーとバーネットが、コーニッシュの森を散歩しながら会話をする場面が出てくるが、実際のところ、二人のやり取りは手紙によるものだったらしい。

1939年(昭和14年)にサリンジャーの最初の作品を返却した同じ男が、サリンジャーの最後の出版物となる原稿を返却した。

そこに、人生の不思議なドラマがある。

サリンジャーの「作品集への序文」の話は断られておしまいではなかった。バーネットが1972年に亡くなって3年後、彼の未亡人ハリーによって、『フィクション作家のハンドブック』のエピローグとして発表されたのだ。(ケネス・スラウェンスキー『サリンジャー 生涯91年の真実』田中啓史・訳)

「ウィット・バーネットへの敬礼」とふさわしいタイトルに変更されて、1975年(昭和40年)に発表された文章は、サリンジャーが自作と認める「唯一のノンフィクション」となった。

サリンジャーの戦争体験

バーネットの激励を受けながら、戦地でも書き続けていた『ライ麦畑でつかまえて』は、時に「戦争文学」と評されることがある。

少なくとも、戦争による何らかの影響を『ライ麦畑でつかまえて』から読みとる読者は少なくないはずだ。

映画『ライ麦畑の反逆児』では、サリンジャーの戦争体験が克明に描かれている。

特に強烈な印象となって残ったのは「ヒュルトゲンの森」における戦闘だった。

第12歩兵連隊のヒュルトゲンでの犠牲者2,517名の半数近くは悪天候によるもので、多くの仲間たちが凍死した。

兵士たちは行進していくうち、恐怖の場面に遭遇した。とけだした雪の下から、何千というアメリカ兵士の死体が現れ、その多くは、まるで祈っているかのように両手を空に向けたまま、凍りついて横たわっていたのだ。(ケネス・スラウェンスキー『サリンジャー 生涯91年の真実』田中啓史・訳)

凍りついた死体は、『ライ麦畑でつかまえて』の中で、「アヒル」のエピソードとして再現されている。

僕はこんなことを思った。僕がうちに帰るときにはあの池はもう凍りついてしまっているだろうか? もしそうだとしたら、あそこにいたアヒルたちはみんなどこに行くんだろう。池全体ががちがちに氷結したとき、アヒルたちはいったいどこに行くんだろう。(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)

凍りついた池のアヒルは、主人公(ホールデン・コールフィールド)の心から消えることのない疑問となっている。

それは、10歳で死んだ弟(アリー)にも投影されているものだ。

「アリーは死んでるんだよ。自分でいつもそう言ってるじゃない! もし誰かが死んでしまって、天国にいるとしたら、それはもうじっさいには──」「死んでるってことはわかってるよ! 僕がそのことを知らないとでも思っているのか? それでもまだ僕はあいつのことが好きなんだ。それがいけないかい?」(J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹・訳)

主人公(ホールデン・コールフィールド)は、死んだアリーの亡霊から逃れることができない。

つまり、死んだ仲間たちへの祈りは、『ライ麦畑でつかまえて』の重要なテーマとなっていたのだ。

ただし、サリンジャーは、そのことを「説明したくはなかった」。

なぜなら、サリンジャーは、決して「戦争」を語ろうとはしなかったからだ。

悲惨な戦争体験は、サリンジャー文学に大きな影響を与えた。

そのときふと、塹壕が目に入った。まちがいなくドイツ兵が掘ったものだ。今日の午後まではそのドイツ兵がいた。長くていまいましい午後だった。(J.D.サリンジャー「フランスにて」金原瑞人・訳)

戦争文学は、サリンジャーを代表するひとつのジャンルだったと言っていい。

戦争によるPTSD(心的外傷後ストレス障害)は、戦後の多くの作品の中に登場していく。

その代表的な作品が「エズミに捧ぐ──愛と汚辱のうちに」だった(『ナイン・ストーリーズ』所収)。

「あいつがなんて言ったと思う? 戦争とかなんとかいうもんだけじゃ誰も神経衰弱にはならねえってさ」(J.D.サリンジャー「エズミに捧ぐ──愛と汚辱のうちに」野崎孝・訳)

代表短編「バナナフィッシュにうってつけの日」の主人公(シーモア・グラース)もまた、戦争によって精神を病んだ帰還兵である。

続いて撃鉄を起した。そしてツイン・ベッドのふさがってないほうのところへ歩いて行って腰を下ろすと、女をみやり、拳銃の狙いを定め、自分の右のこめかみを撃ち抜いた。(J.D.サリンジャー「バナナフィッシュにうってつけの日」野崎孝・訳)

戦争から帰国した若者たちは、みな、戦争の記憶に苦しんでいた。

同時に、彼らは、無理解なアメリカ社会にも苦しみ始めていた。

アメリカ社会のために(命を賭して)戦った彼らが、(無理解な)アメリカ社会によって傷ついていくというパラドックス。

戦後のサリンジャーの小説には、帰国した若者たちが、アメリカ社会の現実に混乱する様子が描かれていた。

嘘は絶対に、だめだ。ヴィンセントの彼女に、彼は死ぬ前、煙草を吸いたがったと思わせてはならない。彼は勇敢に微笑んだとか、最期に立派な言葉を口にしたと思わせてはならない。(J.D.サリンジャー「他人」金原瑞人・訳)

戦争は、大人たちが誇りにしているように美しいものではなかった。

戦争に病んで帰国したアメリカ社会は、欺瞞で(インチキで)満ち溢れていた。

やがて、サリンジャーは戦争そのものを書くことさえできなくなり、過去の作品は、出版されることなく封印されていく。

戦争は、語ることさえできないほど大きな傷痕を、彼らの(帰還兵たちの)心の中に残していったのだ。

だからこそ、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』でホールデンの別れの言葉、「だから君も他人にやたら打ち明け話なんかしないほうがいいぜ。そんなことをしたらたぶん君だって、誰彼かまわず懐かしく思い出しちゃったりするだろうからさ」を読むとき、J・D・サリンジャーと第二次大戦のことを念頭におくべきなのだ。そして、すべての死んだ兵士たちのことも。(ケネス・スラウェンスキー『サリンジャー 生涯91年の真実』田中啓史・訳)

『ライ麦畑でつかまえて』を書くことは、サリンジャーにとって、戦争で傷ついた魂を癒すための「自己救済の作業」でもあった。

『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を翻訳した村上春樹も、サリンジャーの執筆意図について、次のように指摘している。

村上 そういう意味では、『キャッチャー』を読むと、これは彼自身による自己のトラウマの分析と、その治療の道を見つけるための自助的な試みなんだな、というふうに僕は捉えるわけです。(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)

『ライ麦畑でつかまえて』が、なぜ「戦争文学」として読まれるのか?

その理由を、映画『ライ麦畑の反逆児』はわかりやすく伝えている。

戦争による混乱は、最後までサリンジャーを支配した。

ディヴィッド・シールズ 一九四二年の春までに、第二次世界大戦は圧倒的に社会の最大関心事となっていた。ジェリー・サリンジャーは軍に再招集された。彼は徴兵された──永遠に、と言ってもいいだろう。(ディヴィッド・シールズ、シェーン・サレルノ「サリンジャー」坪野圭介/樋口武志・訳)

戦争の影響を受けたことにより、ホールデン・コールフィールドの物語(『ライ麦畑でつかまえて』)は歴史的名作となり、作者(J.D.サリンジャー)は、アメリカ社会から姿を消した。

映画の中では『ライ麦畑でつかまえて』の場面が、象徴的に挿入されている(例えば、回転木馬のシーンのように)。

映画を観た後で小説を読み返してみたら、きっと新たな発見があるのではないだろうか。

書名:サリンジャー 生涯91年の真実

著者:ケネス・スラウェンスキー

訳者:田中啓史

発行:2013/08/10

出版社:晶文社