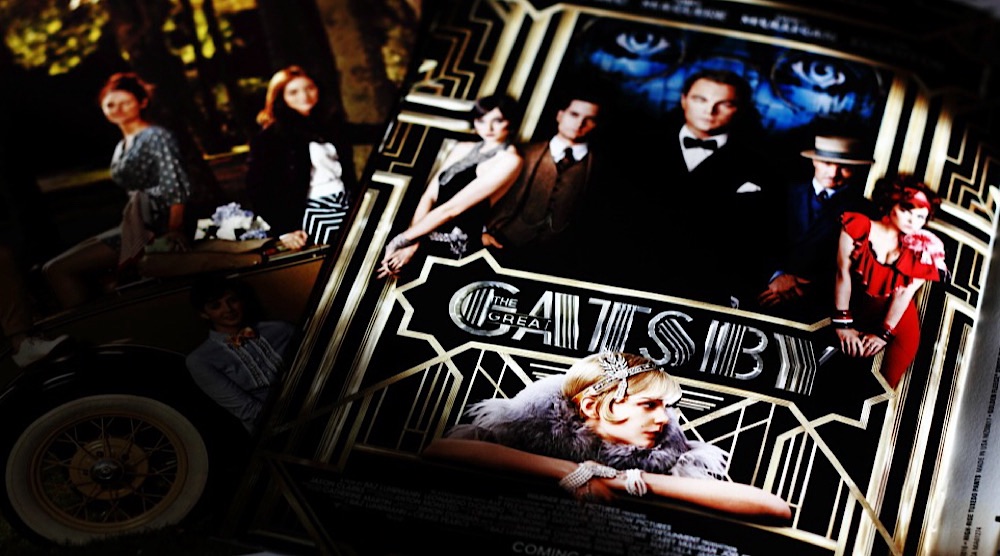

映画『華麗なるギャツビー(2013年版)』を観た。

本作『華麗なるギャツビー』は、F・スコット・フィッツジェラルドの長篇小説『グレート・ギャツビー』(1925)を映画化した作品である。

映画『華麗なるギャツビー(2013)』の見どころ

フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』は、過去何度か映画化されている。

1974年(昭和49年)、ジャック・クレイトン監督によって映画化された際は、ロバート・レッドフォードが主役(ジェイ・ギャツビー)を演じた。

正統派の二枚目俳優ロバート・レッドフォードのギャツビーは、いかにも高貴で上品な青年らしい雰囲気を醸し出していた。

そういった印象があるためか、新しい映画のギャツビーをレオナルド・ディカプリオが演じることになったと知ったとき、最初は何だかおもしろいような気がしたことは事実である(正直、自分の中のイメージと合致しなかったから)。

それでも、実際に劇場で映画を観た時、ディカプリオのギャツビーというのは、なるほど、これはこれで正解だったんだなと思った。

今となっては、『ギャツビー』の映画と言えばディカプリオというくらい、自分の中ではお気に入りの映画として定着した作品である。

ディカプリオのギャツビーは、いかにも出自に秘密を抱えていそうな、幾分うさんくさい雰囲気をナチュラルに醸し出しているところがいい(ちょっと田舎くさいというか)。

一方で、人柄の良さそうな、温もりの感じられる演技は、ジェイ・ギャツビーという主人公の一つの側面を、忠実に再現することができていたのではないだろうか。

例えば、物語の語り手である隣人(ニック・キャラウェイ)の自宅で、かつての恋人(デイジー・ブキャナン)と再会する場面、激しい雨に濡れたギャツビーの狼狽ぶりは微笑ましい。

ディカプリオのギャツビーには、「富豪の青年」よりも「純朴な青年」という言葉が似合うが、そのイノセントこそ、ギャツビーという人間を表現する上で、最も大切なものだった(サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』の主人公ホールデン・コールフィールドが言っているように)。

おそらく、ディカプリオに求められたのは、ギャツビーの少年性を最大限に演じ切ることだったのではないだろうか。

愛する人のためには「過去を消し去ること」さえ可能だと信じている、まるで子どものような青年としてのギャツビーという主人公を(ディジーとトムとの結婚生活をすべて否定しようとするところに、ギャツビーの悲劇があった)。

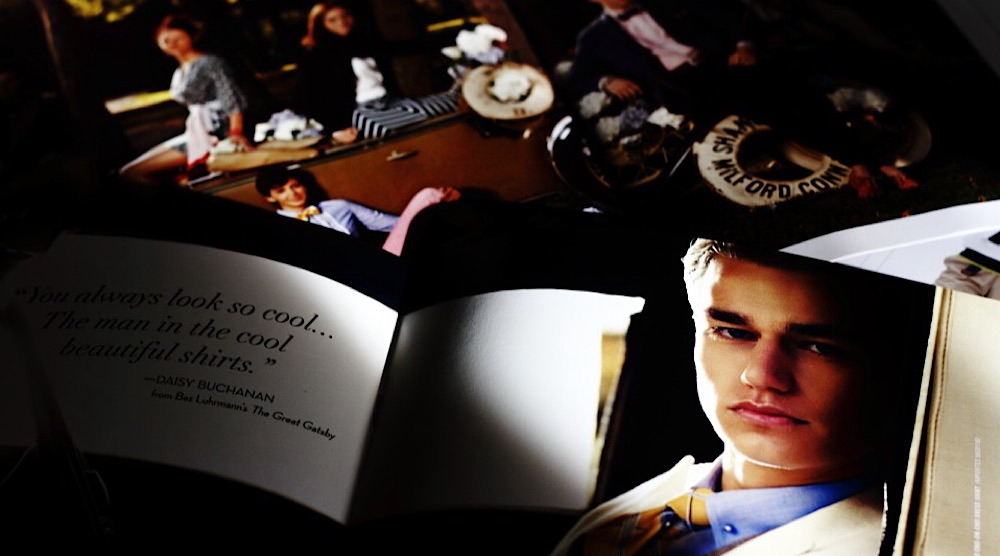

本作『華麗なるギャツビー(2013)』では、ブルックス・ブラザーズが衣装提供を行っている。

ロバート・レッドフォードの『華麗なるギャツビー(1974)』では、ラルフ・ローレンが衣装を担当していたから、メンズ・ファッション界においても、映画『華麗なるギャツビー(2013)』は大きな評判となった。

当時、札幌シャンテにあったブルックス・ブラザーズ札幌店(2017年に札幌丸井今井へ完全移転)のスタッフも、映画には大きな関心を持っていたようで、お店へ顔を出すたびに映画の話で盛り上がったことを思い出す(あの頃は全身ブルックスという日も珍しくなかったのだ)。

自分の中の『ギャツビー』は、レオナルド・ディカプリオだけではなく、ブルックス・ブラザーズとも密接につながっているということなんだろうなあ。

映画と原作小説との違いを考察する

そもそも『華麗なるギャツビー』は、フィッツジェラルドの小説の中で、最も人気のある作品である(アメリカ文学を代表する定番と言っていい)が、映画において文学を完璧に再現することは不可能である。

文学には文学の、映画には映画の持つ役割というものが、それぞれにあるのだ。

本作『華麗なるギャツビー(2013)』を原作小説と比較してみると、多くの違いがあることに気が付く。

例えば、基本プロットとして、『華麗なるギャツビー(2013)』では、物語の語り手(ニック・キャラウェイ)が、睡眠障害やアルコール依存症を抱えて療養所生活を送っているが、これは完全な映画オリジナルである(原作のニックはアル中になったりしない)。

ニックは、治療の一環として、畏友ギャツビーに関する思い出を小説として書くことになり、それが『華麗なるギャツビー』という作品になった(そもそも、ニックは、作家になることをあきらめた証券マンという設定だった)。

これは、『ギャツビー』の作者であるF・スコット・フィッツジェラルド本人の姿を、ニック・キャラウェイに投影したもので、映画の中では「ニック・キャラウェイ=スコット・フィッツジェラルド」という図式が成り立っている。

その一方で、『華麗なるギャツビー(2013)』では、ギャツビーの物語だけが描かれていて、もう一人の主人公たるニック・キャラウェイの物語が語られることはない(両親との軋轢やジョーダン・ベイカーとの恋愛など、ニックにもいろいろあったのだ)。

ストーリーにおける最も大きな違いは、ギャツビーの葬式が描かれていないというところだろうか。

原作小説の中で、ギャツビーの葬式は、悲しいほど寂しい葬式として描かれている(例の「かわいそうなやつめ」という台詞に象徴されるように)。

どうも『華麗なるギャツビー(2013)』では、ギャツビーとデイジーとの蜜月に注目するあまり、ギャツビーの没落していく様子は、ダイジェスト版として紹介されているような印象を拭えない。

ギャツビーが死んだときに、彼の父親が田舎からやってくるという場面がカットされていることも、この映画を観たときに物足りないと感じさせる要因になっている。

「あれの前途は洋々たるものでしたな」と語る父親の姿は、ふくろう氏の「かわいそうなやつめ」という言葉と呼応して、青年ギャツビーを悼むものなるはずだった(そのため、書斎で会ったふくろう氏も、映画では一度しか登場しない)。

『ギャツビー』という物語の眼目は、本来、ギャツビーが死んだ後にこそあるべきなので、その点において、映画には描写不足があると指摘せざるを得ない(原作好きとしては)。

それでも、ラストシーンでは、原作小説の文章をほぼ忠実に引用するなど、原作に対するリスペクトが十分に感じられる映画であることは間違いない。

月が高く昇った。新大陸を見つけた先人たちの思いを馳せ、緑の灯りを見つけた時のギャツビーの驚きを思った。彼は長い道のりを、目の前にある夢をつかもうと突き進んできた。夢が過去のものだと気づかずに。

緑の灯りは象徴だった。それは、年々遠のいていく輝かしい未来。あの時は逃したけれど、明日はもっと速く走り、もっと腕を伸ばそう。そうすれば、いつか手に入る。だから進もう。流れに逆らう舟のように。絶え間なく過去へと押し戻されながら。(映画『華麗なるギャツビー(2013)』字幕)

『華麗なるギャツビー(2013)』最大の見どころは、ジャズ・エイジと呼ばれた1920年代のニューヨークが持っていた高揚感を、現代的な技術と解釈によって再現したことだろう。

とりわけ、パーティーの場面を描いた音楽とダンスは、原作小説では味わうことのできないものだ(およそ100年前の物語なのに、ノスタルジックの欠片もなく描かれている)。

人によって違和感を持つかもしれない部分だが、古い文学作品好きの自分としては、このような現代的解釈こそ、映画の持つ醍醐味だと思っている(なので『シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム』とかも大好き)。

つまり、『華麗なるギャツビー(2013)』は、原作小説では味わうことのできないスピード感や立体感を、体全体で楽しむ映画なのだ。