『東京エイティーズ』は、80年代カルチャーを背景とした青春物語である。

特に、重要な要素と言えるのが、80年代前半のディスコ・ナンバーだ。

サウンドとストーリーの両面から、『東京エイティーズ』を楽しみたい。

ディスコ・ナンバーが青春のサウンド・トラックだった

『東京エイティーズ』は、ディスコがなければ存在しない漫画である。

なぜなら、本作においてディスコは、彼らの青春を象徴するものとして描かれているからだ。

初めて5人で行った六本木「ナバーナ」(旧「キサナドゥ」)、高校生相手の学生証ナンパの現場を差し押さえられた夜、ブルーラグーンの船上ディスコ、学生ツアーのアルバイトで行った与論島ディスコ、早稲田祭のディスコ「’82(エイティートゥーズ)」。

森下と一緒に踊りながら、オレは思い出していた。あの、大学一年の学園祭。同じこの教室のディスコでかかったこの曲。そして、あの時の森下の涙……。(安童夕馬・作、大石知征・画「東京エイティーズ(10)」)

彼らの青春には、いつでもディスコがあった。

逆に言うと、それは、ディスコがなければ成立しない青春だったのかもしれない。

そういう意味において、彼らの青春のサウンドトラックは、ボーイズ・タウン・ギャングの「君の瞳に恋してる」に象徴されるディスコ・ナンバーである。

「イェーっ! じゃあ、これが最後のナンバーだぁっ!」「オレもフロアに行くぜ、この曲だきゃあーっ!」「エブリバディ、カモン! イエ~ッ!」ボーイズ・タウン・ギャング「君の瞳に恋してる」……。あの頃、ダンスパーティーと言えば、ラストはたいがいこの曲だった。(安童夕馬・作、大石知征・画「東京エイティーズ(8)」)

もしも、『東京エイティーズ』に主題歌があるとすれば、それは、ボーイズ・タウン・ギャングの「君の瞳に恋してる」でなければならない(「きゃー! ボーイズ・タウン・ギャング! 大好き、これ!」)。

ポップなメロディに弾むようなリズム。そして、エンディングの少しだけ寂しげな弦のリフレイン。今でもオレは、この曲を聴くとあの頃を思い出す。(安童夕馬・作、大石知征・画「東京エイティーズ(8)」)

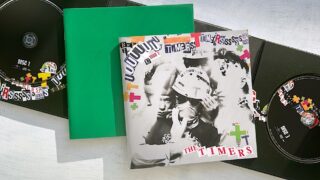

本作CDバージョンの『東京エイティーズ』は、人気漫画『東京エイティーズ』のコンピレーション・アルバムとして、2004年(平成24年)に発売された。

コンピレーション・アルバムとは、『東京エイティーズ』の世界観を音楽で表現した一枚のアルバムとでも言うべきか。

誤解がないように言えば、CD版『東京エイティーズ』は、漫画『東京エイティーズ』のオリジナル・サウンドトラックではない。

「いいか? この曲がチェンジの「パラダイス」。今日のDJのパターンからすりゃあ、次はもーちょいテンポ上げて、シェリル・リンの「ガット・トゥ・ビー・リアル」かドゥービーの「ロング・トレイン・ランニング」あたりがかかる。で、次は間違いなくボーイズ・タウン・ギャングの「君の瞳に恋してる」がくるぜ」(安童夕馬・作、大石知征・画「東京エイティーズ(1)」)

ディスコ上級者の前田は、どのタイミングでチーク・タイムが来るかを、正確に予想することができるが、残念ながら、シェリル・リンもドゥービー・ブラザーズも、CD版『東京エイティーズ』には収録されていない。

聖子ちゃんの好きな「レッツ・グルーヴ」(アース・ウィンド&ファイア)も収録されていない(ディスコ上級者の聖子ちゃんは「ロング・トレイン・ランニング」も好きだった)。

仮に、オリジナル・サントラがあるとしたら、オフコース「さよなら」や山下達郎「クリスマス・イブ」、サザンオールスターズ「Oh! クラウディア」などといった邦楽ヒット曲も必要になっただろう。

もちろん、大瀧詠一「雨のウェンズデイ」も(純平と森下の最後のドライブで流れていた)。

漫画版『東京エイティーズ』の読者として物足りないところは多いけれど、CD版『東京エイティーズ』は、やはり、オリジナル・サウンドトラックではないのだ。

詳細な曲解説が付属しているが(対訳もあり)、漫画『東京エイティーズ』に触れるものはない。

どちらかと言えば、あの時代に青春時代を生きた若者たちが聴いていたプレイリスト、それが、本作CD版『東京エイティーズ』ということだったのかもしれない。

当時、原作コミックは第3巻まで発売中で、その後、コミックスは全11巻まで続いた。

カルチャー・クラブ「君は完璧さ」(1982)、ガジャグーグー「君はToo Shy」(1983)、DURAN DURAN「ザ・リフレックス」(1984)、ザ・パワー・ステーション「 サム・ライク・イット・ホット」(1985)、CUTTING CREW「愛に抱かれた夜」(1986)。

『東京エイティーズ』の彼らは、1982年(昭和57年)4月に早稲田大学へ入学し、1986年(昭和61年)3月に卒業しているから、CD版『東京エイティーズ』に収録されているのは、彼らが大学生活を過ごした時代の洋楽ヒット曲ばかりということになる。

そうだ、彼らが愛したディスコ・ナンバーが、もう一曲だけあった。

与論島で最後に踊った「オン・ザ・ビート」(BB&Qバンド)。

「イエーッ! 今夜は台風でみんなちょーっと退屈してたと思うけど、その分「スカイラブ」でファンキーにキメてってねーっ!」「ってことで、とびきりファンキーなナンバー、いってみよーっ!」「BB&Qバンド『オン・ザ・ビート』!」「ファンキーファンキー『オン・ザ・ビート』、イエーッ!」(安童夕馬・作、大石知征・画「東京エイティーズ(5)」)

『東京エイティーズ』には、やはり、ディスコ・ナンバーが似合う。

ユーロビートが登場する前の、ファンキーなディスコ・サウンドが。

過去の自分と区切りをつける

漫画『東京エイティーズ』は、学生時代の恋愛を引きずって生きるアラフォー男子(真壁純平)の物語である。

早稲田大学時代の親友(村木力也)が、サーフィン中の事故で急死したとの知らせを受けて、彼は、仲間たちと過ごした大学時代のことを思い出す。

本編を占めているのは、学生時代の回想で、特に、楽しかった大学1年生の頃と就職活動に悩む大学4年生の頃とが、ストーリーの中心となっている。

それは、大人になった純平の中に残るモヤモヤ感の原因を探すための回想でもあった。

オレはどうしても知りたい。あの「一週間」の意味を。そうでなきゃ前に進むことも、後戻りすることも、もうできない。いい大人がばかげてるとは思うさ。でも、オレにとって森下愛って女は、ただのアルバムの中の思い出なんかじゃないんだ。(安童夕馬・作、大石知征・画「東京エイティーズ(10)」)

それは、そろそろ40歳を迎えようとする主人公(純平)の、自分探しの物語でもあったかもしれない。

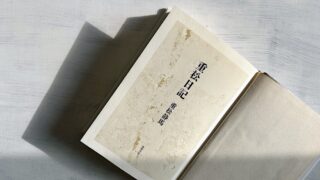

大学生になった真壁純平の部屋の本棚には、(『限りなく透明に近いブルー』や『めぞん一刻』『タッチ』と並んで)村上春樹のデビュー作『風の歌を聴け』(1979)がある。

それは、80年代初頭を生きる大学生にとっての、マスト・アイテムだったかもしれない。

『風の歌を聴け』に始まる一連の村上春樹作品も、また、青春時代の傷痕を引きずって生きる男の物語だった。

『1973年のピンボール』で運命の女性と出会い、『羊をめぐる冒険』で妻と離婚した主人公は、『ダンス・ダンス・ダンス』で、ようやく新しい自分自身を発見することができる(いわゆる「鼠四部作」)。

それは、作者(村上春樹)が「40歳までに書かなければならない」と考えていた、三十代最後の長篇小説だった(詳細は『遠い太鼓』に詳しい)。

https://gentle-land.com/toi-taiko-murakami-haruki/

長すぎた青春との決着が、そこにはある。

青春時代を引きずって生きるのは、いつだって男の方だ。

「就職活動、やめようと思うんだ」「……え?」「ずっと考えてたことなんだ。一度は否定したけど、でもやっぱり……、オレ、就職活動やめる。もう、リクルートスーツは着ない」(安童夕馬・作、大石知征・画「東京エイティーズ(9)」)

新たな社会との折り合いを見つけることのできない力也は、サラリーマンになる道を棄てて、サーファーとして生きることを決意する。

永遠のモラトリアムである。

ブレッド&バター「あの頃のまま」の世界が、そこにはある(松任谷由実作詞作曲)。

ネクタイ少しゆるめ

寂しげなきみが

馴染みの店に腰すえる夜は

陽焼けした両足を投げだして

ぼくも “Simon and Garfunkel”

ああ ひさしぶりにきく

人生のひとふしまだ

卒業したくないぼくと

たあいない夢なんか

とっくに切り捨てたきみ

For myself For myself

幸せの形に こだわらずに

人は自分を生きてゆくのだから

(ブレッド&バター「あの頃のまま」)

社会の波に乗ることをあきらめた力也は、ハワイの波に乗って生きる道を選んだ。

堅実に生きることを望む恋人(美村聖子)との破局は、ある意味で必然だったかもしれない。

しかし、純平の恋愛は違った。

突然始まった同棲生活から突然に姿を消した恋人(森下愛)の恋愛に決着をつけることができないまま、純平はサラリーマンとなり、結婚し、夫婦生活に疲弊していたのだ。

考えに考えて、あたしは決心しました。すべてをいちからやり直そうと決めたのです。この後悔と負い目の元である瞬間をゼロにして、もう一度いちから出直せば、きっとあたしのこの苦しみも、いつかは忘れることができるだろうと思った。純平のところにくる前に、あたしは大学に退学届を提出しました。(安童夕馬・作、大石知征・画「東京エイティーズ(9)」)

高校を中退して暴走族となった経歴を持つ前田裕司は、早稲田大学に入学し、商社マンの道を歩むことで「負け犬」と呼ばれた過去を払拭する。

いじめられて高校時代までを過ごした力也も、一流のサーファーとなることで、過去の自分を乗り越えることに成功した。

そして、森下愛は、楽しかった大学生活の始まりとも言える「入試カンニング」事件を乗り越えることができずに、NTTの内定も捨てて、大学を退学していく。

過去の自分と区切りをつけるために、誰もが必死だったのだ。

真壁純平だけが、大学時代の自分と決着をつけることができないでいた。

20年間のモラトリアムを、彼は生きてきたのだ(自分自身では気づかぬままに)。

オレはむしろ、学生たちのつくり出す「何か」に強く惹かれた。たいした金にもならない、たいがいは持ち出しになることを承知で、思いきり本気で、「たかが」学園祭のイベントに徹夜し、汗だくになって入れ込む、そのエネルギーに。(安童夕馬・作、大石知征・画「東京エイティーズ(8)」)

1年生の早稲田祭は、彼らの青春時代を象徴するものだ。

卒業して20年もたつと、大学のことを思い出すことなんか、めったにありはしない。それでも、何かのきっかけで懐かしく振り返ることがあるとすれば、オレはまっさきに、この一年生の頃の早稲田祭を思い出す。あの時、オレは、このバカ騒ぎの只中で、いったい何を得て、そして、何を失ったのだろうかと、思い出さずにいられないのだ。(安童夕馬・作、大石知征・画「東京エイティーズ(8)」)

大学時代を回想することで、主人公(純平)は、自分の傷痕の原因となったものと向き合うことになる。

新しい自分自身を生きるためにも、彼は、過去の自分と決着をつけなければならなかったのだ。

なあ、どんな人生だったんだ、お前は。教えてくれよ。ずっと、変わらなかったのか、お前は……。オレは変わっちまったよ……。昔、一番なりたくなかったような、大人になっちまった気がする……。(安童夕馬・作、大石知征・画「東京エイティーズ(8)」)

それは、つまり、元カノ(森下愛)との決着である。

妻との夫婦生活に満足することができず、元カノ(森下愛)によく似た年下の女性社員(長瀬)と不倫をして生きる主人公(純平)は、森下愛との過去を乗り越えないかぎり、新しい自分を見つけることができないと信じていた。

彼らの未来を予言する存在として登場するのが、与論島「ココナッツガーデン」のマスター(37)である。

「けっこうハデにやってたよ。デモ隊ひっぱってゲバ棒もって、機動隊とやりあったりもしたな。あの頃は本気でこの国の体制ってヤツをぶっ壊してやるつもりだった。それができそうな雰囲気もあったんだ」「なんつーか、アメリカの支配から抜け出してやりてえって、本気で思ったんだ。新しい若い価値観で、自分の国のことは自分で決める。そんな世の中にしてやりたかった」「でも、そんなのは束の間の夢だったよ。結局、オレは大学を辞めてヒッピーをやるしかなかった。就職なんざ当然ねえし、放浪して最後はこの島にたどり着いたってわけだ」(安童夕馬・作、大石知征・画「東京エイティーズ(8)」)

マスターは、大学時代のツケを払い続けて生きている。

その意味を、純平は、しっかりとキャッチすることができなかったのかもしれない。

彼もまた、大学時代のツケを払い続けるような人生を歩んでしまったからだ(彼の約束手形は、政治活動ではなく、恋愛問題だったけれど)。

大人になるということは簡単かもしれない。

しかし、過去の自分を乗り越えることは、いつだって難しいものだ。

本作『東京エイティーズ』は、80年代に青春時代を過ごした仲間たちに送る、激励のメッセージである。

やり直しに、遅すぎることなんかないんだという、さらなる未来からのメッセージ。

当時を知る人々にとって80年代は、やはり特別な原点である。

時には立ち止まって、あの頃を思い出してみる時間も必要なのではないだろうか。

原点には、忘れてはならない「何か」が、必ずあるはずなのだから。