1987年(昭和62年)に『ノルウェイの森』でブレイクして以降、「村上春樹」という名前は、文学の世界を越えて浸透していった。

それは、若い女性に向けたファッションの世界にまで影響を与えた。

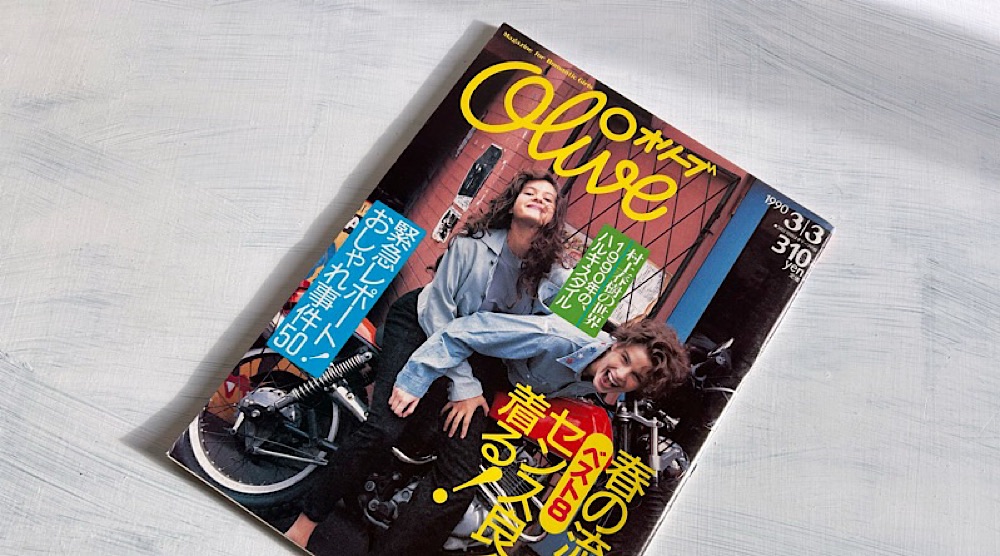

人気雑誌『オリーブ』も、全国のオリーブ少女へ向けて「村上春樹の世界」をテーマにした特集を組んでいる。

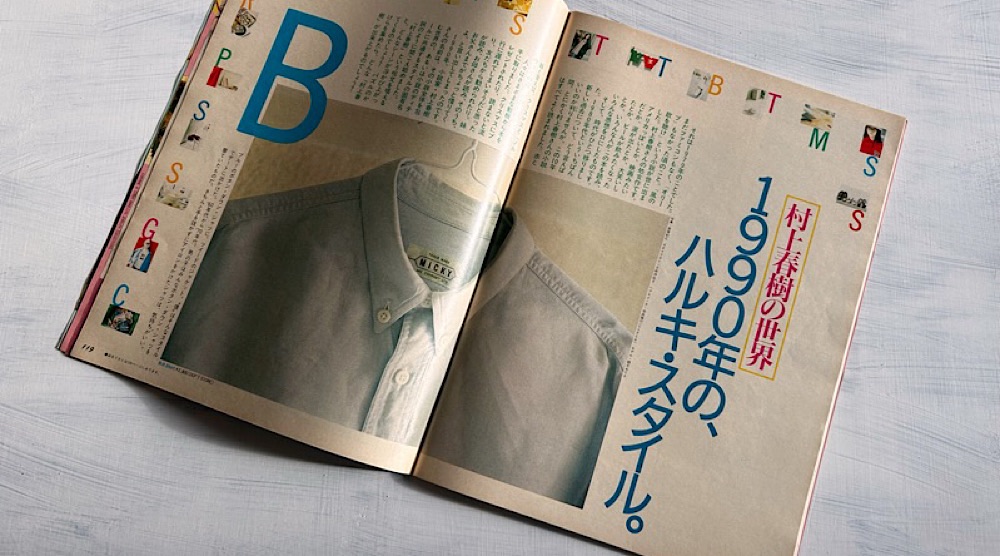

タイトルは「1990年の、ハルキ・スタイル」だった。

村上春樹の小説に登場するファッションを、『オリーブ』的なアングルから解説している。

オシャレでエモい「村上春樹」という世界観

1990年(平成2年)3月3日『オリーブ(NO.178)』に「1990年の、ハルキ・スタイル」という特集が登場した。

それは1979年のことでした。まだファミコンもなく、『オリーブ』もなかった頃のこと。『風の歌を聴け』という小説が世に生まれました。村上春樹さんの処女作です。アメリカっぽいとか、映画みたいだとか、涙が出たとか、大笑いしたとか、ビールが飲みたくなったとか、いろんな人がこの本を読み、いろんな感想を口にしたものです。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

デビュー直後から村上春樹は、文学的世界(文壇)よりも、マガジンハウスなどカルチャー界隈との相性が良かったらしい。

現代的で都会的なセンスが、都市生活者向け情報誌『ブルータス』などの誌面づくりとマッチしていたのだ。

そして、時代がひとつ移りました。1980年代といういちばん新しい過去について、どう言えばいいのか判りませんが、この10年間、とにかく村上春樹さんの小説はすべてよく読まれました。赤と緑と言えば、クリスマスと『ノルウェイの森』が思い浮かぶほど。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

1980年代の村上春樹は、『1973年のピンボール』『羊をめぐる冒険』『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』『ノルウェイの森』『ダンス・ダンス・ダンス』などの長編小説を発表。

いずれも話題作となったが、特に大ベストセラー『ノルウェイの森』(1987)は社会現象となるほど、「村上春樹」の名前を日本全国に定着させた(世に言う「村上春樹現象」も、ここから始まった)。

「赤と緑と言えば」とあるのは、講談社から刊行された単行本(上下巻)の表紙が、それぞれ「赤」と「緑」だったことを意味している。

「赤と緑と言えば、クリスマスと『ノルウェイの森』が思い浮かぶ」ほど、『ノルウェイの森』は当時の日本で爆発的にヒットしたのだ。

1990年。小説家・村上春樹さんの名前は、その小説全体を包む世界の、あるいは小説のディテールに共通するスタイルの固有名詞のように聞こえ始めました。「村上春樹」という呪文を唱えると、どんなシーンが浮かび上がってくるのでしょう? パズルのかけらを集めたら、どんな「村上春樹」が出来上がるのでしょう?(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

この特集は、村上春樹の小説が(当時の)「オリーブ少女」たちから強く支持されていたことを示唆している。

オシャレなものに感度が高いオリーブ少女は、オシャレでエモい「村上春樹」という世界観に惹きこまれてしまっていたのだ。

見開き写真は、淡いブルーのボタン・ダウン・シャツ(MICKY)。

村上春樹のファッションの基本は「アイビー・ルック」である。

ドメブラ「ヴァンヂャケット」(VAN)と男性ファッション誌『MEN’S CLUB』(メンクラ)に牽引されたアイビーは、アメリカン・トラッドの基本スタイルを日本に定着させた。

ブルーのボタン・ダウン・シャツに、ツイードのジャケット。”僕” はそんなスタイルでデートに出かけた。’60年代から’70年代、男の子はみんなボタン・ダウン・シャツを着ていたものだ。きちんと手を抜かずにアイロンをかけたシャツは、気持ちがいい。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

アイビーを支えたのは、1960年代に若者だった「団塊の世代」である。

80年代の若者たちは、60年代を生きた村上春樹世代から、何かを学ぼうとしていたのかもしれない。

特集記事は、四つのアングルから展開している。

「風が吹き抜けるように、誰もが過ぎ去っていく部屋」が、一番最初のコーナーだ。

ぱりっとしたシーツを敷いたベッドや、ジュースや野菜がお行儀よく並んだ冷蔵庫。なんとか風でも、なんとか調でもないテーブルと椅子、アルミ鍋やほうろうのポット。ありきたりのものが各自の場所に収まっている。コーヒーを沸かし、食事を作り、きちんと後片づけをする人の住む部屋。とても調和のとれた気持ちのいい部屋だ。でも、何かが足りない。欠落感……。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

村上春樹的世界の基本は「きちんとしていること」だろう。

清潔で、こざっぱりしていて、整っている。

おそらく、オリーブ少女の琴線に触れるのも、この「清潔感」に溢れた世界観なのではないだろうか。

それは、むしろ「現実離れ」していると言っていいくらいに整っている。

「きちんと手を抜かずにアイロンをかけたシャツ」は、村上春樹の世界観におけるマスト・アイテムだった。

『ねじまき鳥クロニクル』(1994)でも、主人公が丁寧にアイロンをかけるシーンが登場する。

人の気配がするのに誰もいない部屋、掃除も洗濯もするし、食事のしたくもするのに、生活の匂いのしない部屋。そして、恋人が、妻が、そこを去っていく。まるで風が吹き抜けるように、さらっと……。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

恋人や妻がいなくなった後の喪失感は、村上春樹の小説の大きなテーマとなっている。

もちろん、主人公にとっては「まるで風が吹き抜けるように、さらっと……」では済まされない大事件だが、多くの場合、彼らは殊更に騒ぎ立てたりしない。

嫁がいなくなったときでも、彼らは「やれやれ」と呟いているのだ。

心の中で深く傷つきながら。

家出した妻を徹底的に探し求める『ねじまき鳥クロニクル』は、だから、村上春樹の中でひとつの壁が破られた瞬間だった。

妻に家出された夫が、食堂の椅子に彼女のスリップをかけておくというエピソードは、多くの人の心の映像に強く焼きついたと思う。生身の女の人のスリップ姿より、それはずっと重い存在感となって。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

村上春樹は、ディテールに注目されがちな作家である。

女性の「スリップ」に注目される作家なんて、他にいるだろうか?

「妻に家出された夫が、食堂の椅子に彼女のスリップをかけておくというエピソード」は、『羊をめぐる冒険』(1982)に登場。

『オリーブ』の特集は、村上春樹的世界観を、オシャレなアイテムを撮影した清潔な写真とともに再現している。

ブラウンのスリップは「IKUKO」、白い電話は「KEEP LEFT」、白いトランクは「サムソナイト」、スパゲティーのボールは「ウイリアムズ・ソノマ」、トングは「アフタヌーンティー」、帽子は「ハイ!スタンダード」、ファーコートは「ピナコラーダ」、トレーナーは「トゥール・フリー」といったように。

『オリーブ』は、一冊まるごとが、女の子向けのカタログだった。

『スパゲティーの年に』という短編がある。それほど ”僕” はスパゲティーが好きだ。スパゲティー、サンドウィッチ、オムレツ。この3つのメニューさえあれば、きっと ”僕” は文句を言わないんじゃないかな? (「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

料理は、村上春樹の小説では欠かすことのできないモチーフだ。

高橋丁未子『羊のレストラン: 村上春樹の食卓』(1996)なる本まで出版されているくらいに。

高級グルメではなく、カフェでも提供できるような簡単でオシャレなメニューが、いかにも村上春樹的だった。

「スパゲティーの年に」は、作品集『カンガルー日和』(1983)に収録されている。

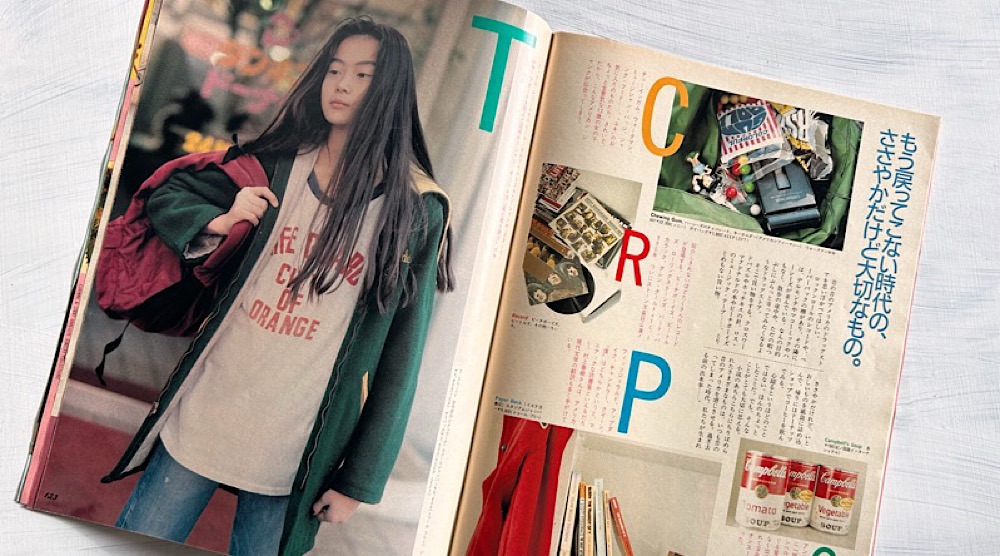

「TALKING HEADS」と書かれたトレーナー・シャツに細いブルージーンズ、その上に毛皮のコートを羽織った女の子。『ダンス・ダンス・ダンス』の ”ユキ” の登場は、あまりにかっこよすぎた。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

『ダンス・ダンス・ダンス』のヒロイン(ユキ)は、村上春樹の小説に登場する全ての女性の中で、最も魅力的なキャラクターだ。

スピリチュアルな能力を抱えていて、孤独に耐えながら生きる13歳の美少女。

『ダンス・ダンス・ダンス』は、ユキの再生物語でもある。

二つ目のコーナーは「もう戻ってこない時代の、ささやかだけど大切なもの」。

村上春樹の小説には、懐かしい匂いが漂っている。

古いロックンロールのレコードやビーチ・ボーイズのミュージック・テープ、ハーシーズのチョコレート。

ドーナツ・ショップのコーヒーさえも、それは古き良き60年代的世界のものだ(ミスドよりもダンキンドーナツ)。

小説のあちこちにちりばめられたさまざまなものは、いつも昔のアメリカを感じさせる。過ぎ去ってしまった時代、私たちが生まれる前の出来事……。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

1980年代後半というのは、アメリカン・レトロがブームになった時代でもある。

雑誌『ポパイ』の特集にも「レトロ」という言葉が、たびたび登場した。

過ぎ去ったアメリカへのノスタルジーが、オリーブ少女の心にも響いたのだ。

小物(ディテール)に注目する読書方法は、いかにもオリーブ少女的だ。

蓄積された小物の中から見えてくる世界というものが、確かにある。

チューインガム、ウォークマン、ミュージシャン・バッジ、ジャンク・フード……。”ユキ” のお気に入りのものたち。きれいで、ちょっと生意気な13歳の女の子だから、こんなアメリカン・ジャンクが似合ってしまう。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

ウォークマンは、中学校へ通うこともできない、孤独な少女(ユキ)の精神的引きこもりを象徴するアイテムだった。

「ウォークマン」はソニーの商品名で、一般的にはポータブル・オーディオと呼ぶのが正解だが、多くの若者は、すべてのポータブル・オーディオを「ウォークマン」と呼んだ。

アンディ・ウォーホルと共に一躍有名になった、キャンベルの缶スープ。『羊をめぐる冒険』の中に、さり気なく出てくる。寒気に襲われて深夜に飲む缶詰のオニオンスープも美味しそうだった。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

80年代の村上春樹のバックボーンとなっているのは、とにかく、アメリカン・カルチャーである。

スコット・フィッツジェラルドやトルーマン・カポーティ、レイモンド・チャンドラー。

アメリカの作家に文学を学んだ日本の作家が、つまり、村上春樹だった。

フィッツジェラルド、アップダイク、チャンドラー、クイーン。”僕” はどちらかというと、マニアックな読書家といえるだろう。村上春樹さんは、アメリカ現代文学の翻訳も多く手がけている。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

「”僕” はどちらかというと、マニアックな読書家といえるだろう」という一文から分かることは、村上春樹は「手垢のついていないもの」を好んで紹介していた、ということだ。

ある意味で、これも、村上春樹の世界観を構成する「清潔感」の一部と言えるのかもしれない。

アップル・レコードのりんごマークがプリントされたTシャツや、スヌーピーがサーフボードを抱えた図柄のTシャツ。そういえば『風の歌を聴け』の中には、突然、Tシャツのイラストまで出てきてびっくり!(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

「アップル・レコードのりんごマークがプリントされたTシャツ」を着ていたのは、『ノルウェイの森』の「緑」。

「スヌーピーがサーフボードを抱えた図柄のTシャツ」を着ていたのは、『1973年のピンボール』の主人公。

ちなみに、ハワイの『PEANUTS』オフィシャルショップは「SNOOPY’ S SURF SHOP」で、海好き人間の憧れとなっている。

『風の歌を聴け』に出てくる「Tシャツのイラスト」は、ラジオ番組「NEB」のノベルティ・グッズ(もちろん、フィクション)。

村上春樹は『ポパイ』に、Tシャツをテーマにしたエッセイを連載するほど、Tシャツ好きだった(『村上T』)。

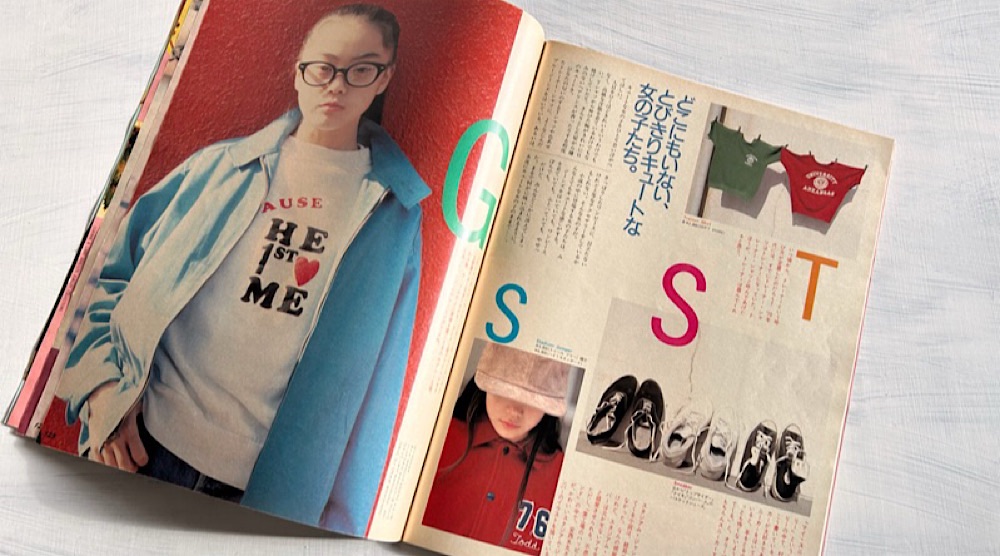

三つ目のコーナーは「どこにもいない、とびきりキュートな女の子たち」である。

キュートな女の子をひとり思い浮かべてほしい。人目をひくほどきれいというわけでもなく、高価な洋服を着ているわけでもない。Tシャツから伸びた腕がきれいに日焼けしていたり、さらりとした髪から嫌味のないヘアリンスが香ったりする程度のキュートさ。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

「どこにもいない、とびきりキュートな女の子たち」と、『オリーブ』は書いている。

気取りのない女子、というキーワードは、いつの時代も、女子にとって重要なテーマだったのかもしれない。

ひなたの匂いのするTシャツや、色あせたトレーナー・シャツに、よくなじんだブルージーンズを履いている。あるいは、さっぱりしたワンピースに、目立たないけれど上等なアクセサリーをしているかもしれない。そんな女の子だ。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

それは、まるで『オリーブ』に登場する女の子たちみたいだ。

村上春樹の小説に登場する女の子たちは、みんな「オリーブ少女」だったのだろうか?

「マイ・スニーカー・ストーリー」というショートストーリーの中で、村上春樹さんはこう書いている。「僕はスニーカーが大好きである。──スニーカーをはいて街を歩いていると、年をとるのなんてちっとも怖くないような気がしてくる」と。オリーブ少女も、もちろんスニーカー大好き!(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

村上春樹のスニーカー好きは、つとに有名。

「マイ・スニーカー・ストーリー」は、作品集『象工場のハッピーエンド』(1983)に収録されている。

『オリーブ』で紹介されているスニーカーは「トップサイダー」「ナイキ」「コンバース」のバスケットシューズだった。

いつ頃から、トレーナーという呼び方が定着したのだろう? ’70年代には、すでにトレーナー・シャツはトレーナーになっていた。トレーナー・シャツと呼んであげたほうが、トレーナーは喜んでくれると思う。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

不思議な美少女(ユキ)には、アメカジがよく似合う。

トレーナー、ブルージーンズ、スニーカー。

ポニーテール姿のユキは、過ぎ去ったアメリカの残像だったのかもしれない。

スタジアム・ジャンパーの出てくる小説は、結局のところなかった。なんの根拠もないけれど、スタジアム・ジャンパーは欠かせないアイテムだと錯覚させられる。不思議だ。ただし、『象工場のハッピーエンド』の中で、安西水丸さんが、かわいいスタジアム・ジャンパーのイラストを描いている。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

おそらく、アメカジのユキには、スタジャンを着ているようなイメージがあったのだろう。

不登校の女子中学生(当時は「登校拒否」と呼んだが)にアメカジ・ファッションは、少し活動的すぎるだろうか。

ユキのアメカジは、精神的に自立した女の子を意味していたのかもしれない。

『ダンス・ダンス・ダンス』には、もう一人のヒロインが登場する。

札幌の「いるかホテル」で知り合った「ユミヨシさん」だ。

『ダンス・ダンス・ダンス』に出てくる ”ユミヨシ” さんは眼鏡のよく似合う女の子。ひとさし指でブリッジをさわる癖、テーブルの上に眼鏡を置くときのセクシーな音。眼鏡って、とてもチャーミングだよね。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

ユミヨシさんは、札幌の「いるかホテル」に勤務するホテル女子だ。

彼女はスイミング・スクールに通っていて、主人公はスイミング・スクールの男性講師に激しく嫉妬する。

眼鏡は、そんなユミヨシさんの重要なトレード・マークとなっている。

「僕」は永遠の30代だった

オリーブ少女が注目するのは、小説に出てくる女の子たちだけではない。

彼女たちは、小説の中の男たちにも、熱い視線を浴びせかけている。

特集最後のコーナーは「どうかお元気で! 今もどこかにいる ”僕” へ」だった。

ハイライト、マールポロ、セブンスター……。男たちはそういった銘柄を吸う。はっか煙草、バージニアスリムは女の子。灰皿にたまった吸い殻、レストランやバーの紙マッチ……。おなじみのシーンだ。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

1980年代、煙草は男たちだけはなく、女性にとってもマスト・アイテムだった。

バブル期に放送されたトレンディ・ドラマを観ると、男も女も煙草を吸いまくっているのでびっくりするほど。

喫煙という文化が、それだけ現代社会から失われてしまったということなのかもしれない。

「二杯めのウィスキーというのがぼくはいちばん好きだ。一杯めのウィスキーでほっとした気分になり、二杯めのウィスキーで頭がまともになる」──『羊をめぐる冒険』の一節。大人になるというのは、思っているより難しいことなのだろうか?(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

ビールまたはウィスキー。

村上春樹の小説に、高級ワインやシャンパンは似合わない。

登場人物たちのファッションと同じように、調和の取れた世界観が、そこにはある。

”僕” はよく髭を剃る。時には1日に2回剃ったりする。熱いお湯で丁寧に。女の子にはそれがどんな感じがすることなのか判らない。気持ちがいいとか、面倒だとか、ちょっと痛いとか……。永遠に判らない。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

髭剃りは清潔感ある世界の象徴だが、男性にしかできない作業というところにも意味がある。

そして、村上春樹的世界の髭剃りは、電動シェーバーではいけない。

熱いお湯とシェービング・クリームと新しい剃刀で、ゆっくりと時間をかけて髭を剃る。

そう、どんな髭剃りにも哲学があるのだから。

日常生活の細部にこだわることが、つまり、「村上春樹」(の小説に出てくる登場人物)という生き方だった。

10年前が想像できるし、10年後も想像がつく。要するに、スタイルが変わらない。生活のスタイル、考え方のスタイル、趣味やおしゃれといったもののスタイル……。少年がそのまま歳をとったような感じもするし、ある意味じゃ、少年の頃からずっと老けていたのかもしれない。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

村上春樹の小説の主人公には「永遠の30代」というイメージがある。

それは、村上春樹という作家が、30歳でデビューしたことと、決して無関係ではないだろう。

そして、村上春樹の小説の主人公は、いつでも少年のように無垢な心を保ち続けている。

だからこそ、多くの女性たちは彼の元から去っていくし、13歳のユキとは心が通い合っていたのだ。

国土地理院で地図を作りたいという ”突撃隊” は、『ノルウェイの森』の中でも、強く印象に残る人物だ。部屋にアムステルダムの運河の写真を貼り、毎朝ラジオ体操をする国立大学の地理学専攻生。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

『ノルウェイの森』に「突撃隊」として登場する人物には、実在のモデルがいたらしい(週刊誌のインタビューに本人が登場している)。

地図は、いつでもオリーブ少女の妄想を膨らませてくれる、魔法のアイテムだった。

小説の主人公である ”僕” の口癖は「やれやれ」。今もどこかで、お酒を飲んだり、煙草を吸ったり、髭を剃ったりしながら、「やれやれ」とつぶやいたりしているのだろうか? いつかまた、私たちの前に姿を現してほしい。「やれやれ」と言いながら……。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

村上春樹の小説の主人公「僕」は、村上春樹的世界観を象徴するキャラクターだったが、一人称スタイルからの脱却に伴い、姿を消してしまう(『ねじまき鳥クロニクル』が最後となった)。

オリーブ少女にとって、これは大きな出来事だったのではないだろうか?

なんだかんだ言って、村上春樹の小説の魅力は、一人称の主人公(僕)だったのだから。

『オリーブ』の特集を読んでいると、オリーブ少女たちが、村上春樹の小説に何を求めていたのかが理解できるような気がする。

大人の男の人をひとり思い浮かべてほしい。ひとりでお酒を飲んだり、レコードを聴いたりするのが好きで、誰かと一緒にいても、相手のおしゃべりの聞き役にまわることのほうが多い。たぶん自分では普通の男だと思っているかもしれないけれど、なんだか変だと人に思わせるところがある。(「1990年の、ハルキ・スタイル」/1990年3月3日『オリーブ(NO.178)』)

鍵は、おそらく「たぶん自分では普通の男だと思っているかもしれないけれど、なんだか変だと人に思わせるところがある」という部分だ。

他の男性とはちょっと違った魅力を持った個性的な人物。

時代の勢いに流されることなく、自分の信じた道を(たとえ間違っていると分かっていても)歩き続けていくことのできる男。

それが、村上春樹の小説に登場する主人公たち(つまり「僕」だった)。

もしかすると、彼女たちは「どこにもいない」小説の中の「僕」を、探し求めていたのかもしれない。