佐藤春夫「わんぱく時代」読了。

本作「わんぱく時代」は、1958年(昭和33年)6月に講談社から刊行された長篇小説である。

この年、著者は66歳だった。

初出は、1957年(昭和32年)10月~1958年(昭和33年)3月『朝日新聞』(連載小説)。

1986年(昭和61年)10月公開、大林宣彦監督、鷲尾いさ子主演映画『野ゆき山ゆき海べゆき』原作小説。

青春の日の正義感の殉職者

2010年(平成22年)に刊行された講談社文芸文庫の帯に「初恋、喧嘩、反逆心──。文豪佐藤春夫の知られざる名作」とある。

一方で、1958年(昭和33年)6月に講談社から刊行された単行本の「あとがき」には、「この作品は発表中老少男女の読者の激励を受け、わたくしの今まで書いたもののうちで最も広く最も多くの人々に読まれたのは事実である」と書かれている。

当時、佐藤春夫の話題作『わんぱく時代』は、普及版のほか、部数限定の特装版が出版されるほどの注目作品だった。

どんな人気作品も、半世紀の間に「知られざる名作」となってしまうのだ。

1971年(昭和46年)には、あかね書房「少年少女日本の文学」にも収録されている。

なにしろ、本作『わんぱく時代』の主人公は、小学4年生の少年(須藤)なのだ。

新しい学年の新しい教科書をかかえて、心地も楽しく、胸のふくらむような心持で、僕はわが家の門前にしばらく立って通りを見渡した。今日はまだ時間も早い。駆け出す必要はない。(佐藤春夫「わんぱく時代」)

舞台は、作者(佐藤春夫)の故郷、和歌山県南部にある新宮町(現在の新宮市)。

天理教会の石垣の終るあたりから家並にして二十四、五軒も行くと、通りの左手に北向きの大きな黒塗りの門があって、その太柱に「新宮第一尋常小学校」と筆太に楷書で書かれた厚い木札がややふるびて掛かっている。(佐藤春夫「わんぱく時代」)

作者が新宮第一尋常小学校(現在の丹鶴小学校)へ入学したのは、1898年(明治31年)4月だから、この物語は、明治後期を生きた少年たちの物語ということになる。

「少年たち」と書くのは、この物語は、作者の「自叙伝的内容を持った虚構談」として、作者の親友であり、宿敵でもある少年(崎山栄)が、もう一人の主人公として位置づけられているからだ。

崎山には、血のつながらない姉(お昌ちゃん)があって、主人公の少年(須藤)とお昌ちゃんとは、ほのかな恋心でつながっている。

だから、この物語は、二人の少年と一人の少女の物語と言っていい。

弱虫で頭脳派の主人公とは違って、崎山は腕力に自信のある乱暴者である。

「僕は弱虫でけんかはきらいだから、どちらの組もごめんだ」「こうもりか」「うん、戦争だの、けんかだのは野蛮人やバカのすることだ。おれは小利口だからね」(佐藤春夫「わんぱく時代」)

新宮地区の子どもたちと、熊野地区の子どもたちとのいさかい。

崎山栄が新宮の子供らの我がもの顔なのを追い退けて熊野地の子供のために遊び場を守ったのも、第一小学校の児童らが第二から転校の崎山を疎外したのも、何れも地域的な小感情による冷たい戦争(世界の大国もするな)であった。(佐藤春夫「わんぱく時代」)

ほのぼのとした子どもたちの喧嘩の中に、大人たちによって繰り返される戦争への批判が透けて見える。

主人公が提案したのは、野蛮な喧嘩に替わる、新しいスタイルの「戦争ごっこ」だった。

「崎山が殺し合いをしようというのなら、僕はそんなバカのお相手はいやだ、といってやるつもりだ。崎山はそんなバカではないと思う。いいか。怖しくも危くもない、面白く楽しいだけの戦争だ。だれも死なない。みんな、そんな戦争をしてみる気はないか」(佐藤春夫「わんぱく時代」)

新宮と熊野との戦争は、争いの絶えない大人社会の縮図でしかない。

少年時代に生きた故郷(新宮)へのノスタルジーが全編を覆っているが、底に流れているのは、痛烈な社会批判だ。

子供の戦争ごっこも大人の戦争と同じで、はじめは自分たちではじめるのだが、いつのまにか戦争の方が人間を支配しはじめて、ある段階まで行くと、もう人間の力では押さえきれないものになって人間を(大人をでも子供をでも)ひきずりまわして行く。(佐藤春夫「わんぱく時代」)

「いつのまにか戦争の方が人間を支配しはじめて(略)人間をひきずりまわして行く」構図を、村上春樹は「ねじまき鳥」に託して描いた(『ねじまき鳥クロニクル』)。

佐藤春夫は、同じものを、少年たちの喧嘩に託して描いたのかもしれない。

「栄が坊っちゃんを憎んでいるなんて、憎んでいるどころですか。栄もわたし同様に坊っちゃんが大好きなのですよ」(佐藤春夫「わんぱく時代」)

ライバル(崎山栄)は、主人公(須藤)にないものを備えた、主人公自身の化身として読むことができる。

崎山栄の怒りは、須藤自身の怒りであり、崎山栄の正義感は、須藤自身の正義感なのだ。

「須藤、おれは、このごろ毎日のようにあそこへ行って、あそこの道路や家の並び方などを実地に見ているのじゃ」と崎山が肩越しに指したのは新宮の西南部と熊野地との中間を区切って南北へ長く延びた永山という丘陵で、この丘の秋は黄櫨の夕もみじがはなやかであったが、そこには愚かな因習のため理由なく虐げられた一団の人々が代々の賤業に世をわびて住む暗い一部落が細々とかまどの煙を上げていた。(佐藤春夫「わんぱく時代」)

被差別部落の問題に関心を持ち始めた崎山は、やがて、幸徳秋水らが処刑された大逆事件に連座することになる。

「おれはあそこへ行ってみて、我々はあの部落の人々とわけへだてなく交際する義務を感じはじめたのだ。世の中には早く改めなければならない間違いがずいぶんどっさりあるね。それは早く気のついた人が、先に立ってしなければならないのだ。ね、君そうは思わないか」(佐藤春夫「わんぱく時代」)

主人公(須藤)も、ライバル(崎山)も、いつの間にか、大人へと成長しつつあった(須藤は、和歌山県立新宮中学校(現在の新宮高校)へ進学していた)。

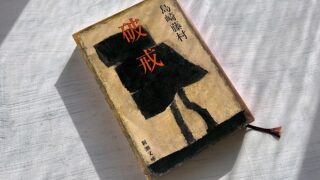

主人公は、島崎藤村の『破戒』を愛読し、ライバル(崎山)は、実地で被差別部落へ飛び込んでいく。

この物語を力強く支えているものは、若者たちの純粋な正義感だ。

だから、大逆事件に連座した崎山栄は、青春の日の正義感の殉職者だったと考えていい。

その時、古オーバーの上に三尺帯をしめ、腰にたくさんぶらさげた鈴を騒々しく揺り鳴らしながら、「号外、号外! 大逆事件の逆徒判決の号外!」と、どなり立てているのであった。(佐藤春夫「わんぱく時代」)

大逆事件の判決が出たのは、1911年(明治44年)1月18日。

主人公(須藤)も、19歳になっていた。

事件の犠牲者たちを悼んで、主人公は「愚者の死」というタイトルの死を書きあげる。

須田町で号外を見た日の夜半に成った僕の詩稿は大石の死刑後加筆し「愚者の死」と題して発表した。(佐藤春夫「わんぱく時代」)

佐藤春夫「愚者の死」は、1911年(明治44年)3月『スバル』に発表された作品である。

社会運動に身を投じて獄中死した崎山と、文学で社会を批判した主人公(須藤)は、いずれも、青春時代の熱い正義感に動かされていたのだ。

本作『わんぱく時代』を映画化した作品『野ゆき山ゆき海べゆき』(1986)で、「崎山栄」は、明治から大正にかけて活躍した無政府主義者(大杉栄)として描かれている。

映画ではこれを大杉栄とした。大杉栄とは佐藤春夫は親交もあった。関東大震災の時に虐殺された人物です。そうすると、春夫が虚構の物語を書くときに、その人物に「崎山栄」と名づけたということは、はっきりと大杉栄に思いを馳せている。あるいはそういうことで大杉が殺されてしまった日本という国の組織が持っている、あるいは政策というものにも異を唱えている。(大林宣彦「佐藤春夫の『根も葉もある嘘八百』」/『佐藤春夫読本』所収)

大杉栄も、また、幸徳秋水らの大逆事件で取り調べを受けた活動家の一人だったが、もちろん、そんなことは小説の中には出てこない。

そもそもわが崎山栄は、僕がわがあばら骨一本を抜いて僕の胸中に生み、そうして真実の大逆事件という社会機構の毒蛇の口に泣きながら人身御供に捧げるために僕が愛し育てて来た象徴的人物なのである。(佐藤春夫「わんぱく時代」)

あるいは、作者(佐藤春夫)は、既に忘れられつつあった明治の大逆事件を改めて世に問うために、少年たちの「わんぱく時代」を描いていたのかもしれない。

不遇の少女との初恋

少年たち(須藤と崎山)の正義感を支える礎となっていたのは、不遇の少女(お昌ちゃん)の存在である。

姉さんは名を昌(しょう)といって、年は栄より一つだけ上というから僕よりは三つ上なわけ、かぞえ年でことし十三ということであった。(佐藤春夫「わんぱく時代」)

崎山とお昌とは、血のつながっていない姉弟である。

「時に、おれはね、須藤君。このごろお昌ちゃんがますます好きになって来ているのだ。それでお昌ちゃんにそのことを打ちあけると、お昌ちゃんは、姉弟でそんなことを言い出してもらってはいやだとおこるのだ。ところでお昌ちゃんとおれとは実際には姉弟でも何でもない。父親だって母親だってみな違っているのだ」(佐藤春夫「わんぱく時代」)

不幸な出自故、お昌ちゃんは不幸な少女として生きていくことしかできない(「あの人、芸者の子だってほんとうですか」)。

「お昌ちゃん、用事ってなに?」お昌ちゃんはさびしく笑っただけで、しばらく口をきかなかったが、「三河へ帰らなければならないことになったので、お別れが言いたくて来ていただいたの」「どうしてまた急に三河なんかへ?」お昌ちゃんはまた返事をしない。(佐藤春夫「わんぱく時代」)

彼女の転居が、決して幸福な理由に裏打ちされたものではないことを、少年たちは体で感じていた(「母親に引取られると言うが、もしや芸者にでもならされるのじゃあるまいか」)。

彼らから「お昌ちゃん」を奪ったものの象徴が、つまり、日本という国家そのものだった。

「今度こちらへ来るについて、一度たずねて行って会ってみたが、お昌ちゃんは、もし君に会っても、ただよろしくと言ったと言うほか、あたしのこと何も言わないでね、と口どめされて来たよ」(佐藤春夫「わんぱく時代」)

冷たい社会の現実を、彼らは大人になる前に知らされることになった。

「僕、僕は詩人になるのだ」「詩人? 詩人って、なあに?」「歌や詩をつくる人さ。さっきの春高楼の歌だって土井晩翠という詩人のつくったものだよ」(佐藤春夫「わんぱく時代」)

崎山が活動家の道を歩んだのと同じように、主人公(須藤)は文学者の道を進み始める。

僕の父はひらけた考えの人であったが、その時代、文学者と言えばともかく、もし小説作者、詩人などと言えば人間のくずの道楽のように思われていた。「詩を作るより田を作れ」の時代に、息子を文学者にするだけの考えがあるはずはなかった。(佐藤春夫「わんぱく時代」)

中学三年から四年への進級に落第した主人公は、大学受験を理由に上京する。

「家にはつましくさえすれば、お前一代が食べられるぐらいなものは無いでもない。せっかく立てた志なら、その道で笑われないだけの人になるがよい。さもないとわたしが甘やかして育てそこなったと生涯お父さんからしかられなければならない」(佐藤春夫「わんぱく時代」)

与謝野鉄幹から永井荷風を紹介された主人公(須藤)は、荷風が文学部長を務めている慶応義塾大学(文学部部予科)に入学するが、当時、予科一年生は、たった三人だけだった。

放蕩生活の中で、主人公は、詩を書き続ける。

それでも「愚者の死」をふり出しに、その前後に書いた幾つかの恋愛詩にごく早いころの習作の幾つかを記憶の中からさぐり出し加えて、かれこれやっと三十かそこらを(略)どうにか頼み込んで、新声書房から出してもらえる事になった。(佐藤春夫「わんぱく時代」)

佐藤春夫の処女詩集『殉情詩集』は、1921年(大正10年)7月に新潮社から刊行されたが、「愚者の死」は含まれていなかった。

千九百十一年一月二十三日

大石誠之助は殺されたり。

げに厳粛なる多数者の規約を

裏切る者は殺さるべきかな。

死を賭して遊戯を思い、

民俗の歴史を知らず、

日本人ならざる者

愚なる者は殺されたり。

(佐藤春夫「愚者の死」)

大石誠之助は、おそらく、故郷(紀州新宮)そのものの象徴だったのだ(少なくとも、佐藤春夫にとっては)。

大逆事件に対する怒りは、故郷を汚された怒りでもある。

少年期のノスタルジーの塊と言っていいような『わんぱく時代』の後半に、大逆事件が登場するのは、この社会的事件が、主人公にとって、密接に故郷と関わっていたということでもあるのだ。

全体は、故郷を描くためにあるし、大逆事件を描くためにもある。

主人公の中で、それは決して切り離して考えることのできるものではない。

少年期の思い出を象徴する少女(お昌ちゃん)は、詩人としてデビューした主人公の前に、意外な形で登場してくる。

「お昌ちゃんか」と僕はまず心にそのなつかしい名を呼んでみてから、十五年前、熊野川の川口から広い大洋のなかへ行方を見失ったお昌ちゃんが、そんなところに安住していたのを不思議ともなるほどとも思いながら、「その人ならいとこではありませんが、僕のむかしの遊び友だちの姉さんで、よく知っている人です」(佐藤春夫「わんぱく時代」)

旧友(崎山栄)の大逆事件を描いた「愚者の死」が、やがては、遠い昔に別れたきりのお昌ちゃんへとつながっていく。

僕は書房にはまだ何部かあった初版本を出してもらって、何と書いたものかと思案の末、自分の署名といっしょに「お昌ちゃん」とむかし呼んだとおりにしたためた一冊を支配人の手を通して送ってもらうことにした。(佐藤春夫「わんぱく時代」)

やがて、届けられた「お昌ちゃん」からの手紙には、崎山が獄中死していたことが綴られていた。

「わたくしにはあの峠の家のころが、わたくしの一生のうちでいちばんいい日であったと思い出されます。しかし(とお昌ちゃんの手紙はこうつづいていた)栄はあんなことになってしまって、先年の冬、獄中で亡くなりました」(佐藤春夫「わんぱく時代」)

すべては、もちろん物語(虚構)である。

詩歌であると小説であるとを問わず、文芸の作品は美と真実のために事実を変更する自由を持つことは、新聞記事や一般の記録とはおのずから違う。それ故、文学上の作品は真実ではあっても必ずしもいつも事実どおりであるとは限らない。(佐藤春夫「わんぱく時代」)

真実を書くために、事実を変更するというところに、作者の強い文学観がある。

わたしは少々は事実は曲げても真実を書きたかったのである。虚構はわたくしにとっての真実を書くためのかくれ蓑である。(佐藤春夫「わんぱく時代」あとがき)

つまり、虚構の中にこそ真実はある、ということなのだ。

これは自叙伝的内容を持った虚構談である。この編の目的とするところは、わが少年時代とわが少年期を過したふるさとの町と、その時代とを根も葉もあるうそ八百で表現したいので、ところどころに事実談があるからと云って、全部を真にうけてもらっては困る。(佐藤春夫「わんぱく時代」あとがき)

「根も葉もあるうそ八百」──それが、作者(佐藤春夫)の選んだ道だった。

それから、さらに長い年月が経って、主人公(須藤)は、自伝的小説『わんぱく時代』を発表する。

事実をデフォルメした虚構の世界に、作者は遊んでいるのだ。

物語はこれで終る。もしお昌婆さんがこれを読んで、そぞろに昔をしのび、ともに語ろうと言うなら、今度こそものぐさな僕も尾張半田ぐらいは遠しとはしない。命あって白髪の翁と媼とが遠いむかしのほのぼのとした恋心を思い出に語るのも、人生の楽事と思う僕だから。(佐藤春夫「わんぱく時代」)

言うまでもなく、主人公(須藤)はすべての読者であり、ヒロイン(お昌ちゃん)は、すべての読者の中に潜む少年期の憧憬である。

どんな読者にも、自分だけの「わんぱく時代」があり、少年の日の輝きがあった。

だからこそ、僕は、この物語を、自分自身の自伝として読むことができたのかもしれない。

戦争ごっこを指揮したのも、夏休みの昆虫採集に汗を流したのも、年上の少女にほのかな恋心を抱いていたのも、それらはみな、自分の中の思い出へと結びつくものだったのだから。

書名:わんぱく時代

著者:佐藤春夫

発行:2010/10/08

出版社:講談社文芸文庫