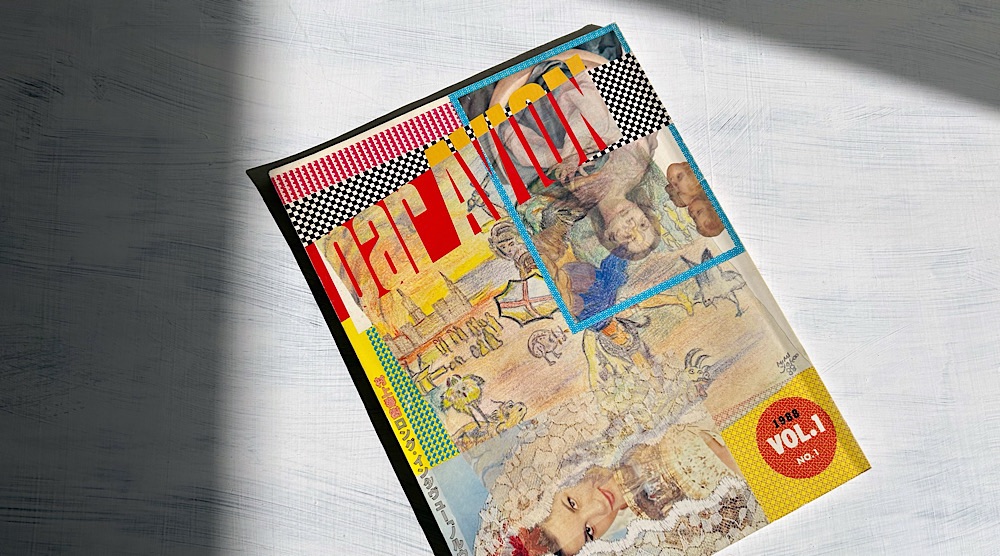

『par AVON』1988(VOL.1 NO.1)に、村上春樹のロングインタビューが掲載されている。

当時は『ノルウェイの森』(1987)が刊行されたばかりで、インタビューのテーマも「『ノルウェイの森』について」だった。

著者インタビューから『ノルウェイの森』を読み解く鍵を探してみた。

「ワタナベ君」は「村上春樹」だったのか?

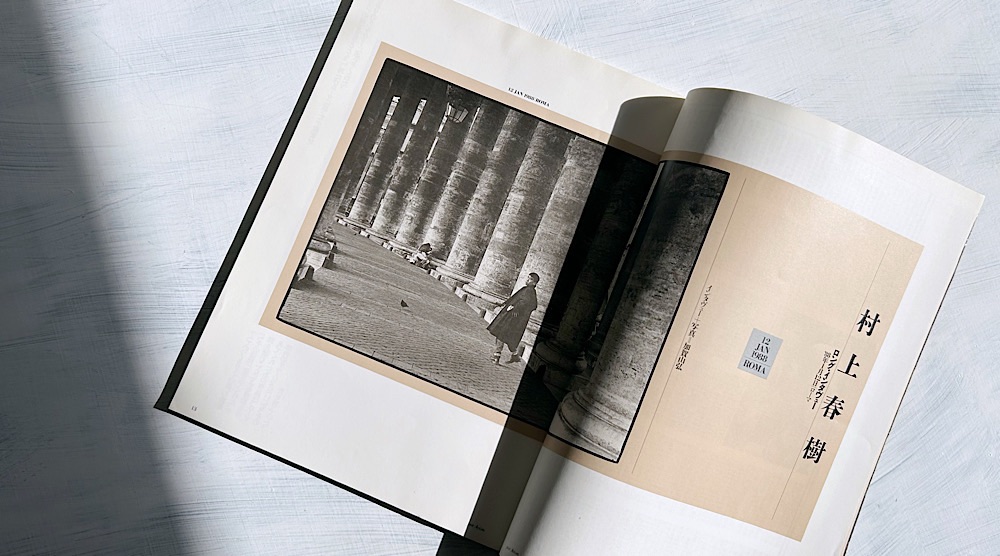

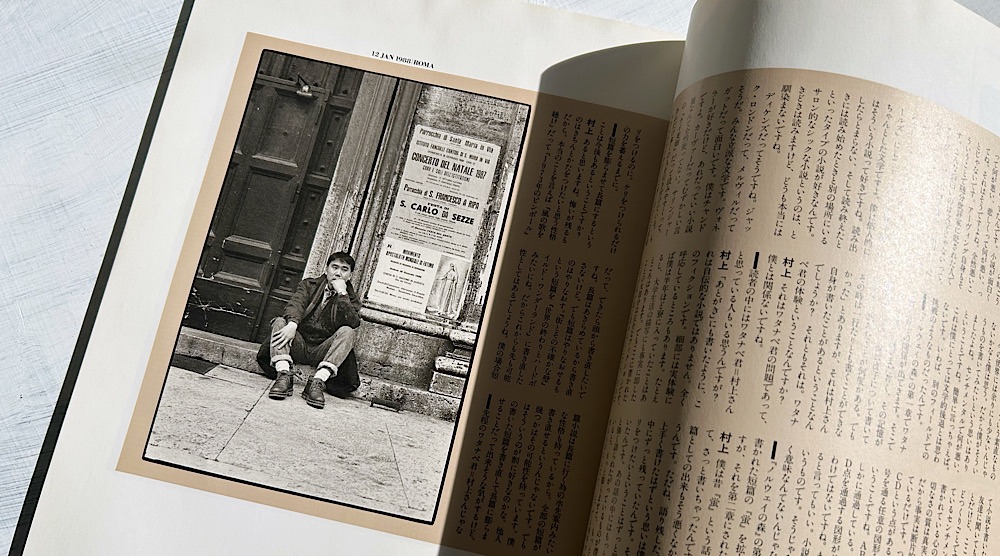

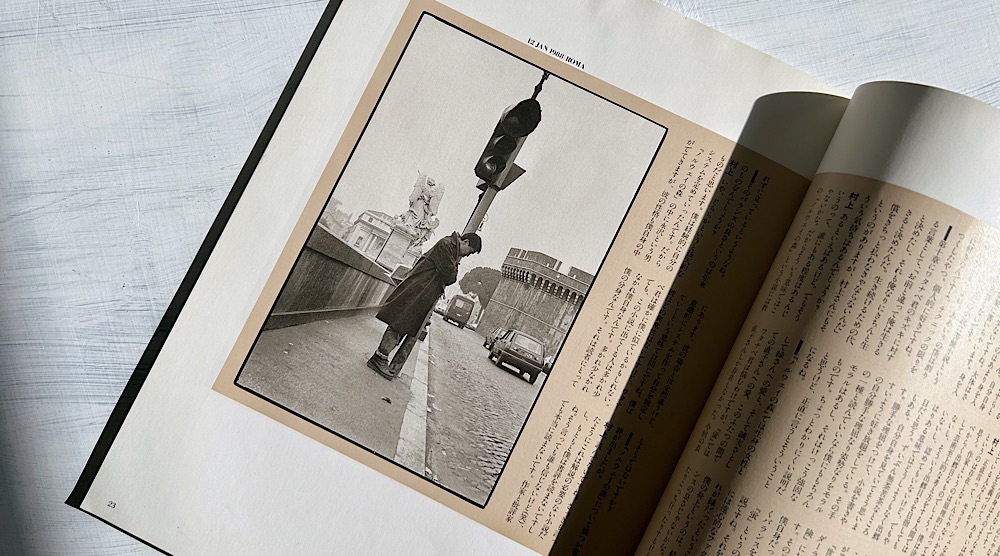

インタビューは、1988年(昭和63年)1月12日、当時、村上春樹が暮らしていたローマで行われた。

この年、村上春樹は39歳。

40歳になるまでにという思いで書き上げた作品が、リアリズム小説『ノルウェイの森』だった。

『ノルウェイの森』の主人公は「ワタナベ君」で、ガールフレンドは「直子」と「小林緑」。

なぜ、「ワタナベ君」はカタカナだったのだろうか?

「これは感覚的なもんですね。これは漢字、これはカタカナという風に。ただワタナベ君だけはカタカナでなくちゃいけなかったんですね。何故か、と言われてもわからない」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

村上春樹の作品に「ワタナベ・ノボル」が初めて登場するのは、短編「パン屋再襲撃」(1985)。

「シーク&ファインド」と言われた『羊をめぐる冒険』や『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』とは違って、『ノルウェイの森』には「何かを捜す」というパターンがない。

「それは僕にとって『ノルウェイの森』というのが例外的な小説だからでしょうね。僕はもう『ノルウェイの森』みたいな小説は当分書かないだろうと思うしね。形式について言えば、僕はこういう形のいわゆるリアリズム小説に原則的に興味が持てないんです」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

興味を持つことのできないリアリズム小説を、なぜ、村上春樹は書いたのだろうか?

「ただしこういうのは一度書いてみたかったし、書くからにはこれくらいのレベルのものは書きたかった。ごく素直に人の心を動かす素直な小説が書きたかった。で、今なら書けるだろうと思って書いたんです。あくまでチェンジ・オブ・ペースです」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

それでも、300枚の予定が900枚になった。

「最初はさっきも言ったように中休みのための小説だったんです。僕は『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』と『羊をめぐる冒険』の続篇との間を結ぶチェンジ・オブ・ペースのための小説としてこれを考えていたんです。だから軽く軽くやろうと考えていたんです。経過地点として。ところが書き始めると止まらなくなっちゃったんです。頭の中でいろんな人がどんどん動き出してきて、僕が止めようとしても言うことをきかなくなったんですね」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

『羊をめぐる冒険』の続篇とは『ダンス・ダンス・ダンス』(1988)のこと。

他の作品とは異なり、ストーリーとしても『ノルウェイの森』は、オーソドックスな小説と言っていい。

「だからこの小説には意識的なストラクチュアというものはないですね。全部とっぱらってある。シンプルです。解説の必要は何もないです。(略)僕はこの小説をすごく素直に書いたし、できることなら読者もごく素直に読んでほしいと思います」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

ストーリーの構想は、最初からあったのだろうか?

「正直な話、筋なんて全然考えてなかったです。『蛍』を膨らませようというくらいしかね。僕が考えていたのは、僕が京都の診療所に直子を訪ねようというくらいのことだったんです。でもその前にふっと緑が出てきちゃって、それを契機にみんなが好き勝手に動き出しちゃったんです」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

作品を執筆する前、村上春樹は「次は全国の子女の涙をそそるようなものを書きたい。センチメンタルなものを」と発言している(1985年『大コラム』)。

「僕は本質的にはセンチメンタルな人間だから(笑) センチメンタルというのは、でも、『ノルウェイの森』を構成する一要素にすぎないですね。そういうものが結果的にどうしようもなく染み出してきたということですね。別に意図したんではないんです」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

村上春樹が恋愛小説を書くということは、作家としての「文学的後退」だったのではないか?

「僕はジョン・アーヴィングに二回会って話したんだけど、彼はその時こういう風に言ってたんです。小説が面白くって何が悪い、悲しくって何が悪い、ってね。(略)センチメンタルで何が悪いということですね。簡単に言っちゃえば、これは僕にとっては文学的後退とは思わないです。いわば、別のフィールドでの挑戦のようなものだったんです」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

『ノルウェイの森』は自伝的というか、「ワタナベ君」と作者(村上春樹)を重ね合わせて読む読者も少なくない。

「それはワタナベ君の問題であって、僕とは関係ないですね。「あとがき」にも書いたように、これは自伝的な小説ではありません。全くのフィクションです。細部には実体験に呼応しているところもあります。(略)でもここに書かれたことの大部分は完全なフィクションです。それが私小説に読めるとしたら、それは僕が意識的にそういうスタイルを利用して小説を書いたからです」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

当時、ワタナベ君=作者(村上春樹)という考えは、根強く読者の間に広まっていた。

アップダイクの『ケンタウロス』や、フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビィ』を愛読しているなど、作者の実体験が、そのまま反映されていた影響も大きいだろう。

「どうしてみんな小説と現実をごたまぜにしちゃうんだろう? 小説は小説であって、それ以外の何物でもないですよ。僕の人生をそのまま小説にしたら誰も読みやしないですよ。ただしさっきも言ったようにそこにこめられた感情は本当のものです」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

多くの登場人物に、作者(村上春樹)が反映されている。

「ワタナベ君は確かに僕に似ているかもしれない。でも、この小説に出てくる人は多かれ少なかれ僕自身なんです。多かれ少なかれ僕の分身なんです。それは読者にとってもそうではないですか?」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

『ノルウェイの森』には「永沢さん」という人物も登場した。

「だから『ノルウェイの森』の中に永沢という男が出てきますが、彼の性格も僕自身の中にあります。彼の場合とは全然違うけど、意識的にシステムを作って自分を規定していくという意味では同じですね。僕は彼ほどの異常性はないですけど」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

そのためだろうか。

村上春樹は、作者として、作中の登場人物に深い愛情をもって接している。

「今でもときどきあの小説の中の人物がふっと蘇ってくることがあるんです。(略)たとえばハツミさんのことがふっと胸に浮かんできて息苦しくなるようなことがありますね。みんな僕が勝手に作った人々なのに、本当に実在していたように感じられるんです」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

作品タイトル「ノルウェイの森」は、ビートルズの作品に由来している。

ビートルズは、1969年を象徴するアイコンだったのだろうか?

「僕はね、ビートルズ世代と言われることに結構抵抗があったんです。今もあります。(略)ビートルズというのは我々の時代が生んだものの飽くまでワン・オブ・ゼムです。ジョン・レノンは我々の代弁者なんかじゃない」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

それでは、なぜ、ビートルズの作品を、タイトルとして引用したのか?

「つまり60年代がもう昔話になっちゃったということだと思うんです。もうどうでもいいやってね。それは全共闘についてもそうですね。もう歴史なんです、あれは。しばらくは意味を持っていた。でももう何の意味もない」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

第六章で、直子は「私たち、世の中に借りを返さなくちゃならなかったのよ」と発言しているが?

「社会に対する貸し借りという概念は僕の中にはない。でも直子さんがそう考えたということはとてもよく理解できる。書いていると彼女の考えていることがとてもよくわかるんです。架空の人物なのに、まるで隣にいるみたいによくわかるんです」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

第十章では、1969年という年について、「ぬかるみ」というワタナベ君のセンチメントが出てくるが、作者としては、どのような思いを抱いているのだろうか?

「総体的に言えば、あれは重い時代だったと思うな。(略)タフで、ハードな時代だったですね。とくに個人的に生きていこうとする人間にとってはかなり辛い時代だったですよ。個人的に生きるというのが殆ど認められなかった時代だから」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

革新的な考えに興味を持てなかったわけではない。

「正直言って、僕は政治的にはかなりラディカルな方だったと思う。今でも本質的にはそうです。あらゆる権威を容認しないという意味においてはね。でも誰かと連帯することはどうしてもできなかった。手を繋ぐことを考えただけでぞっとした」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

『ノルウェイの森』では、手紙という型式が重要なファクターとなっている。

「そうですね。この小説は手紙なしには成立しないですね。というのは直子が入っていった世界というのは非常に独立した世界だし、ワタナベ君の方は東京にいる。その二つの世界の橋渡しをするのは手紙しかないわけです。そこに二人の間のあらゆるものが凝縮され象徴されているわけです」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

「手紙」と同じように、村上春樹の小説には、「電話」がよく登場する。

「意識したことはないけど、手紙とか電話とかって好きかもしれないですね。つまり僕はコミュニケーションということに対してかなり強い興味を持っているから。冷蔵庫とか井戸とか象とか、そういうものも好きですけど」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

短編小説『蛍』には登場していない「緑」が『ノルウェイの森』に登場した。

直子と緑との関係を、どのようにとらえるべきなのか?

「僕の中にはね、上の方に自分を引っ張りあげようとする力と、下の方に引っ張り下ろそうという力が同時存在していて、それが強い力でせめぎあっているんです。遠心的な力と求心的な力。ポジティヴな力と、ネガティヴな力、ということですね。そういう二つの力があるんです。直子という存在の中には『ノルウェイの森』という言葉に象徴されるような暗く重いものが潜んでいるんです」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

短編「蛍」は、「求心的な力」が勝った小説だった。

「『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』もそうです。『羊をめぐる冒険』における僕と鼠の関係だってそうです。そのどちらの力も僕自身なんです。僕自身だって極端な人間です。ただ上手くバランスをとってやっているだけです」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

『ノルウェイの森』では、「遠心的な力」として緑が登場して、直子とバランスを取り合っている。

ワタナベ君は、なぜ、レイコさんとセックスをしたのか?

ワタナベ君は、直子とは一回セックスをして、レイコさんとは四回セックスをしている。

なぜ、ワタナベ君は、レイコさんとセックスする必要があったのだろうか?

「不思議な質問だね(笑) 四回やりたかったから四回なんです。ワタナベ君にとっては、あるいはこの小説にとっては、この段階でカタルシスが必要だったんです。五回だって三回だっていい、とにかくやれるだけやらなくちゃいけなかったんです。それが必要だったんです。そういうのって素直に小説の流れを追っていればわかることだと思うんだけど。彼は玲子さんとやんなくちゃいけなかったんですよ、とことん。これ以上できないというくらいに。それは小説として当然の帰結です」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

あるいは、ワタナベ君にとって、レイコさんとのセックスは、直子の死を弔うための「厄落し」のようなものだったかもしれない。

これから先の人生を生きていくための。

それにしても、『ノルウェイの森』ではセックス描写が多すぎるとの指摘がある。

「僕がこの小説でセックスをかなりリアルに書いたのは、小説自体を清潔なものにしたかったからです。それがわかってもらえないとかなり辛いことになるでしょうね」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

『ノルウェイの森』にとって、セックス描写は必然だったということなのか?

「たとえば『ノルウェイの森』においてはセックスについて書くことが僕のテーマであり課題だったんです。この小説にはどうしても性描写が必要だった。それもあまり人がやらないような新鮮な性描写が必要だったんです。どきっとして、リアルで、しかも清潔なセックス描写が必要だったんです。で、今ならそれが書けると思ったんです」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

たくさんのセックス描写について、読者は、どのように受け止めていると認識しているか?

「僕は『ノルウェイの森』のセックス・シーンを書いていて、これを読んでいる読者に女の子を抱きたい、あるいは男に抱かれたいと思ってほしいと念じながら書いたんです。そういう気持ちになってほしいと。読者からいろいろな手紙が来て、そのなかにけっこうそういうのがあったんで、嬉しかったですね。「読みおえてすぐ彼のところに行って抱かれました」とかね。そういう反応はすごく嬉しかったです。そういう肉体的反応がいちばん信用できるんです」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

セックス描写と同じように、この物語では多くの「死」が描かれている。

「で、その時点で僕は登場人物の半分は殺してやろうと、そしてあとの半分は生かそう、と思ったんです。誰が死んで誰が残るか、その時点ではわからなかった。まあ先にいきゃあわかるだろうと思ってどんどん書いていったんです。その時点では直子が残って、玲子さんが死んでもよかったんです。永沢君が死んでハツミさんが残ってもよかったんです。でも小説を書いていくうちに、死ぬべき人と生きるべき人はきっちりと分れてきた。ここまで来ると小説ってのは90パーセント出来ているわけです」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

なぜ、永沢さんではなく、ハツミさんだったのか?

「自分でもよくわかんないです。そういうのは小説的な必然性なんです。どうしようもないことなんです。途中でわかるんです。最初からわかってたら小説を書く意味なんてないですよ」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

デビュー作『風の歌を聴け』では「セックスと死については何も書かない」とあった。

なぜ、『ノルウェイの森』では、セックスと死が中的な命題となっているのだろうか?

「その頃僕はセックスと死があまりにも安易に小説に利用されてきたと感じていたし、僕はそういうものなしで小説を書いてやると思ったんです。でも今ではそういうものに取り込まれることなしに自分の小説が書けるようになった、と僕は思った。そういう意味では『ノルウェイの森』と『風の歌を聴け』は同じ物のネガとポジの関係にありますね。ぐるっと回ってケリをつけるために帰ってきたんです。後退ではない。回帰です」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

村上春樹の作品は、いろいろな形でつながっていると考えていい。

第十章で、ワタナベ君は(高校時代に自殺した親友の)キズキに「お前と違って俺は生きると決めたし、それも俺なりにきちんと生きると決めたんだ。生き続けるための代償をきちっと払わなきゃならないんだ」と呼びかけている。

これは、作者に、そのような思いがあるということか?

「あるといえばあるけど。でもそういうのって、誰にもある程度はあるんじゃないかな。だからそういう意味ではこの『ノルウェイの森』という小説には教養小説的な要素は幾分あるんじゃないかなと自分では思いますね。何というか、『ジャン・クリストフ』的な物がね」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

最後の章、ワタナベ君が緑に電話するシーンで「僕は今何処にいるのだ? 僕は受話器を持ったまま顔を上げ、電話ボックスのまわりをぐるりと見回してみた。僕は今どこにいるのだ?」とある。

これは「現代についての象徴的表現」という指摘もあるが?

「まあそういう考え方も当然あるでしょうね。(略)最後のシーンはビートルズの好きな人ならわかると思うけど、『エリナー・リグビー』と『ノーホエア・マン』ですね。その二つの曲の歌詞を読んでもらえれば、僕がその文章を最後に持ってきた意味はわかってもらえると思う。こういうことを作者が説明しても意味ないと思いますけど」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

村上春樹の小説には比喩的表現が多い(「君は春の熊のように可愛い」など)。

実際に、比喩を使って女性を口説いた経験があるということなのだろうか?

「あるわけないよ。比喩ですよ、これは。比喩で女が口説けたら世話ない(笑)」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

村上文学の比喩は、表現方法を変えながら、現在まで続いている。

ベストセラー小説がもたらした「村上春樹現象」

ベストセラー小説『ノルウェイの森』は、部数100万部に近づいているとも言われているが?

「それはないね。今(1988年1月12日)で40万ちょっとです。出版社は上下あわせた部数で発表するからです。みんな本当の倍売れていると思っているから、困っちゃいますね。でも、正直言って僕としては40万でも売れすぎですね。僕は性格的にどうも……そういうのは向いていない。ある程度こづきまわされない程度に売れれば僕はそれでいい」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

結果として、日本国内における累計発行部数は、2009年(平成21年)に1,000万部を突破した(文庫本を合わせた数字)。

当時は「売れること自体が文学じゃない」という意見もあった。

「でもそういう意見はいささかシンプルに過ぎるよね。もちろん売れればそれは多くの人々に受け入れられたということだからそれでいい、とは思わない。下らない本もいっぱい売れている。でも売れたからそれが即ち下らないというのは乱暴だと思う」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

もっとも、作家(村上春樹)にとって、『ノルウェイの森』が大ベストセラーとなったことの功罪は大きかった。

世の中には「村上春樹現象」という言葉が生まれ、作家をめぐるゴシップが飛び交った。

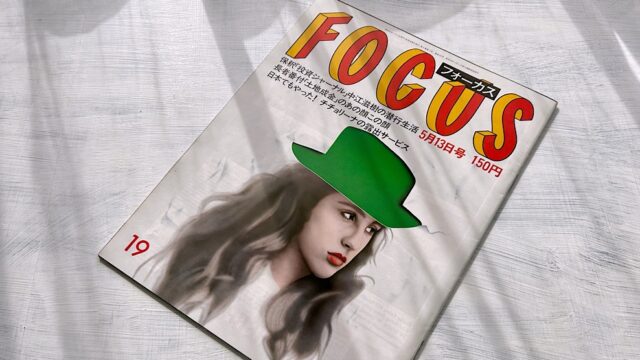

写真週刊誌にも、村上春樹の話題が採りあげられた。

「僕はね、そういう状況とは関係なく自分のペースでのんびりやっていきたいです。でもそうするには今回の小説はちょっと売れすぎたね、正直言って。売れること自体はそりゃ嬉しいですけど。でも、その現象的付属物というのは今のところいささか重いですね。まあ、頑張ってやりますが」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

今後『ノルウェイの森』のような作品を書く予定はないのか?

「ないでしょうね。まあ、少なくとも当分はないですね。あれを書いちゃって発表してしまった今の時点では僕はもっと複合的な意識的な小説を書きたいと思っています。文章がリーダブルで、奥行きのある、複雑なストラクチュアを有した小説ということですね、おおまかに言えば」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

「文章がリーダブルで、奥行きのある、複雑なストラクチュアを有した小説」は、やがて、『ねじまき鳥クロニクル』(1994-1995)として姿を見せることになる。

とりあえず、当時は『ダンス・ダンス・ダンス』を執筆しなければならなかった。

いわゆる『羊をめぐる冒険』の続篇となる作品を。

もともとは、長編のあとには短編小説を書くというリズムがあった。

「原則的にはそうです。でも今回の『ノルウェイの森』というのは例外的な作品だから、早く次の長篇が書きたいですね。短篇はそのあとですね。短篇ってけっこう好きなんです。いろんな風に遊べるから」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

新しい長篇小説の執筆、現在は、どのような状況なのだろうか?

「今のところは調子良くのびのびと書いてますね。so far,so good という感じですね。けっこうのんびりと、楽しみながら書いてます。今回はゆっくり時間をかけて手を入れて、仕上げたいです。とにかくフォームは気にしないで、フォームがバラバラでもしっかり渋くヒットを打つという感じのものにしたいですね。それを40歳の誕生日までに出したいです。89年1月ですね。そしてちょっと休む」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

長編『ダンス・ダンス・ダンス』は、1988年(昭和63年)10月に発売された。

「そしてちょっと休む」の前には、紀行集『遠い太鼓』(1990)が出版されている。

「その前にできたら今回の旅行についての文章をまとめたものを出したいです。旅行記というんでもないんだけど、旅行中に書いたスケッチとか文章とか集めたものですね」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

『遠い太鼓』には、『ノルウェイの森』や『ダンス・ダンス・ダンス』の執筆背景が詳しく綴られている。

https://gentle-land.com/toi-taiko-murakami-haruki/

村上春樹の文学は、純文学ではなく、ポップカルチャーなのか?という議論は、当時から盛んだった。

「僕は方法論的に細かく検証して小説を書くというタイプではないですね。ある人はそれをポップだというし、新しいというし、ある人は堕落だというし、文学じゃないというし、僕にはよくわからない。何という名で呼ばれても僕には関係ないですね。書きたいものをただ書くというだけです」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

当時から、自分のスタイルを貫くタイプの作家だった。

「やりたくないことは、どんなことがあってもやりたくない。やりたくないことはやらない。情とか義理とか自分の仕事をハカリにかけたら、仕事の方をとる。僕は読者に対する責任があると思うから」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

当然、そのようなスタイルに対する業界からの批判は少なくなかった。

「まわりの評判が良いとはいえないですね、決して。そういうやりかたというのはなかなか理解されないね。何をやっても悪く言われるし、何を言っても悪くとられるし。たぶん僕が余りにも個人的な人間だからなんだろうね。細かいこと言い出すと情けなくなるから一切何もいわないけど、いろいろと嫌なことは多いですね。池でおぼれかけてる子供を助けてもきっと悪く言われるんじゃないかな(笑)」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

国内での騒音から逃れるために、外国での生活を選んだという面もあった。

国外から見る日本の印象について。

「正直言って、日本に帰るとがっかりしちゃうことは多いですね。写真週刊誌だとか、馬鹿みたいな土地高騰だとか、財テク・ブームだとか、江川がどうしたこうしたとか、グルメだおじょうさまだとか、松田聖子が子供生んだとかね。何やってんだろうと思うね。これは別に外国に行ってるから日本のこと悪く言ってるわけじゃないですよ。日本にいる時からそう思ってた。こっちに来てもっと強く思っただけです。どうしようもないって。うんざりする。フィッツジェラルドが1920年代のから騒ぎについて書いた文章があるけど、状況的にはあれにそっくりですね」(「村上春樹ロングインタビュー」/『par AVON』1988(VOL.1 NO.1))

インタビューの中には、小説を読み解くためのヒントが、たくさん提示されている。

このようなインタビューを読んだ後で作品を読み返してみると、また、新たな発見があるのではないだろうか。