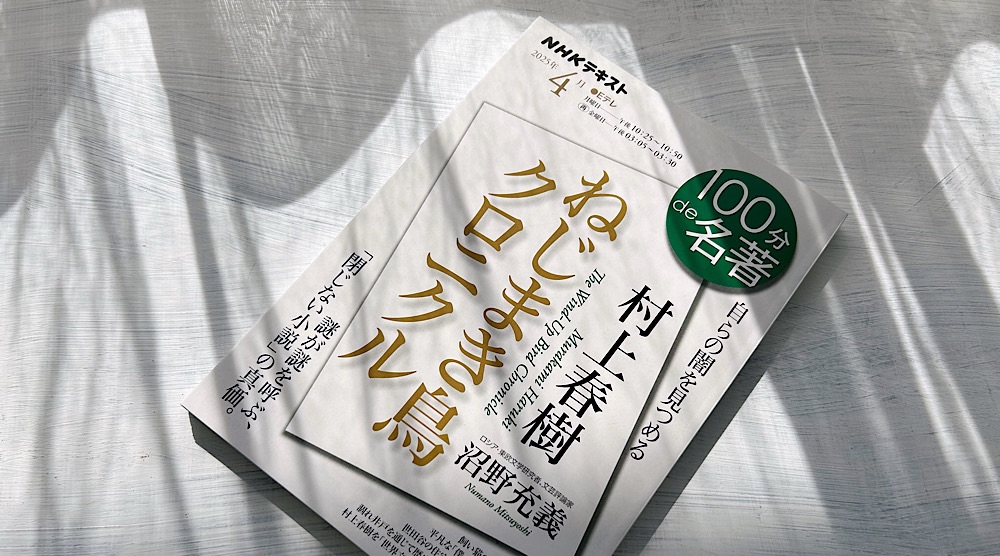

沼野充義『ねじまき鳥クロニクル(村上春樹)』(NHKテキスト「100分de名著」)読了。

本作『ねじまき鳥クロニクル(100分 de 名著)』は、2025年(令和7年)4月にNHK出版から刊行されたテキストである。

沼野充義は今年で71歳、村上春樹は76歳となる。

世界文学となった「村上春樹」

NHK Eテレ「100分de名著」の『ねじまき鳥クロニクル』(全4回)の放送が終了した。

『ねじまき鳥クロニクル』の考察としては、非常にオーソドックスで分かりやすく、「100分de名著」的にも成功した番組となったと言っていい。

解説者(沼野充義)は、東京大学のロシア文学研究者ながら、村上文学にも造詣が深いことで知られている。

「はじめに」の「世界文学のなかの村上春樹」は、これまで『世界は文学でできている』シリーズなどでも紹介されているもので、村上春樹を引用しながら世界文学を語る沼野教授的に「村上春樹」は、「世界文学」の基準(物差し)にもなっている。

「私としては「J文学なんてケチなことを言うなよ。もっと大きく構えてW文学でいこうぜ」と言いたいというのが正直なところでしたね。J文学、日本文学と小さなことを言っていてもはじまらない、世界文学というものがあるのだから、日本文学もそこに解き放してあげればいい」(沼野充義「世界は文学でできている」)

多くの国で読まれている「村上春樹」は、もはや「世界文学」なのだ。

愛読者として「村上春樹」を読みこんでいるだけあって、沼野教授の解説は、深くて分かりやすい。

なにより、文芸評論家にありがちな「とんでもない深読み」が、ほとんどない。

一般の読者として『ねじまき鳥クロニクル』を理解する上で、今回の番組は、十分に参考とできるものになったのではないだろうか。

今回は、NHKテキストを参考として、いくつかの論点から『ねじまき鳥クロニクル』を考察してみたい。

なお、過去の考察は、「【深読み考察】村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』が「最高傑作」だと言われる理由」にまとめてあるとおり。

「ねじまき鳥」とは何か?

本作『ねじまき鳥クロニクル』のテーマは、作品名の「ねじまき鳥」に込められている。

ねじまき鳥は最初はいわば童話的なイメージで提示されていて、ねじまき鳥さんがねじを巻いてくれるから世界はうまく動くのですよ、といったお伽噺に登場するような存在でした。しかしここに至って、ねじまき鳥はむしろ世界の恐ろしさを告げるもの、世界が混沌に陥っていくときに不吉に鳴く鳥になっています。ねじまき鳥は、この小説のあらゆる時空に現れる神話的な存在と言ってもいいかもしれません。(沼野充義「ねじまき鳥クロニクル(村上春樹)」/NHKテキスト「100分de名著」)

もう少し、踏みこんで言うと、ねじまき鳥が鳴くときは、何か恐ろしいことが起こるときである。

幼少期の赤坂シナモンが言葉を失った夜も、新京の動物園で虐殺事件が起こったときも、ねじまき鳥が鳴いた。

ねじまき鳥は「ねじ」を巻く鳥である。

「ねじ」を巻かれているのは、そこにいる人間たちだ。

彼らは人形が背中のねじを巻かれてテーブルの上に置かれたみたいに選択の余地のない行為に従事し、選択の余地のない方向に進まされた。(村上春樹「ねじまき鳥クロニクル」)

「選択のない行為」や「選択の余地のない方向」は、歴史の必然性さえをも超越した「宿命」や「運命」だったかもしれない。

しかし、現実として、歴史を作っているのは(たとえ「ねじ」を巻かれたにせよ)その時代を生きている人間である。

残虐な戦争や虐殺行為を「ねじまき鳥」のせいにすることはできない。

我々に必要なことは、ねじまき鳥の「ねじ」に抗うことだったのではないだろうか。

本作には、ふたつの「ねじまき鳥」が登場する。

「毎朝木の上で世界のねじを巻くんだ。ギイイイイイって」と言われる本物の「ねじまき鳥」と、主人公(岡田亨)である。

主人公(岡田亨)は、近所の女子高生(笠原メイ)から「ねじまき鳥さん」と呼ばれている。

それは、主人公自身が「ねじまき鳥」になり得ることを暗示している。

失踪した妻(久美子)の心にコミットし、宿敵(ワタヤノボル)を倒した主人公の行為は、もしかすると、「ねじまき鳥の呪い」から解き放たれた行為だったのかもしれない。

それは、人間が、努力次第では「黒い歴史」から逃れられる可能性を示唆するものだ。

ねじまき鳥に「ねじ」を巻かれてテーブルから落ちていくだけの「ねじまき人形」から脱するところにこそ、この物語の主題があったのではないだろうか。

極限すると、本作『ねじまき鳥クロニクル』は、「ねじまき鳥」と「ねじまき鳥さん」との戦いであった、とも読める。

根底にあるのは、人間の「良心性」に対する希望だ。

どんな人間にも「心の闇」があり、その奥深いところには、水族館で見た「クラゲ」みたいなものがうようよしているのかもしれない。

「心の闇」は、時に、人間を恐ろしく残虐な生き物へと変えてしまう。

しかし、その「心の闇」に打ち勝つことができるのも、また、人間なのだ。

そういう意味で、本作『ねじまき鳥クロニクル』は、主人公にとって「勝利の物語」だったと言っていい。

番組の最後に、沼野教授は「今も世界中のあちこちで、ねじまき鳥が鳴いているのかもしれない」と発言していたが、人類が絶えることがない以上、ねじまき鳥が絶滅することはない。

ねじまき鳥は、人間の「心の闇」で鳴く鳥だからだ。

我々は、ねじまき鳥の「ねじ」に負けることがないよう、もっと強くならなければいけないのだ。

「仮縫い」は何を意味しているのか?

顔に「あざ」のできた主人公(岡田亨)は、赤坂ナツメグの指示で「仮縫い」の仕事を手伝うようになる。

ナツメグはこの霊的治療のことを「仮縫い」と呼んでいました。(略)「仮縫い」とは象徴的な言葉です。精神の不調に仮の治療を施し、抑鬱症状などに悩んでいる人の心の苦しみを、一時的であれ解消する。(沼野充義「ねじまき鳥クロニクル(村上春樹)」/NHKテキスト「100分de名著」)

「仮縫い」が意味するものは、人の「心の闇」に潜む「クラゲ」の存在である。

上流階級の夫人たちにも「心の闇」はあって、その中に潜む「クラゲ」が、時々暴れ出しそうになる。

主人公の仕事は、心の闇の「クラゲ」を鎮めることだった。

あるいは、それは「心のバランス」を保つために、必要なシステムだったかもしれない。

不安定な人間の「心」が、そこには描かれている。

夫人たちは、主人公の顔の「あざ」を舐めることによって、自身に潜む「心の闇」と向き合っていたのだ。

人が「内面の闇」と向き合うために必要なもの、それが「青いあざ」だった。

見方を変えると、「青いあざ」は、心の闇を描いた村上春樹の小説のようなものだったとも言える。

つまり、主人公(の顔のあざ)には、物語として「内面の闇」を曝す作者(村上春樹)自身の姿が投影されていたのだ。

村上春樹にとって物語は、作者が小説を書く行為を象徴化している部分が、確かにあった。

主人公の「青いあざ」を舐める女たちの姿は、読者自身の姿だったと言ったら、深読みしすぎだろうか。

「208」は何を意味しているのか?

主人公(岡田亨)は、夢の中に出てきたホテルの一室で、謎の女性と出会う。

ホテルのルームナンバーは「208」だった。

208は昭和二〇年八月、つまり日本の敗戦の時を暗示しているとも考えられる。また村上の長編『1973年のピンボール』には、胸に208と209とプリントしたトラーナー・シャツを着た双子の女の子が登場する。(沼野充義「ねじまき鳥クロニクル(村上春樹)」/NHKテキスト「100分de名著」)

もう少し細かくに言うと、「208」が意味しているものは、新京の動物園で起きた虐殺事件だったのではないだろうか(昭和20年8月)。

そもそも、主人公と新京の動物園(の獣医)とは「顔のあざ」でつながっている。

主人公自身の原罪を投影した空間として、「208」号室は描かれているのだ。

複数の「分身」が意味するもの

本作『ねじまき鳥クロニクル』には、多くの個性的な人物が登場するが、キャラクター同士の関係性にも注意が必要だ。

異界のホテルの208号室で「私の名前を見つけてちょうだい」と必死に言っていたのは、クミコだった──つまり、普段トオルには見えていなかった別人格のもう一人のクミコだった。(沼野充義「ねじまき鳥クロニクル(村上春樹)」/NHKテキスト「100分de名著」)

まるで「ポルノテープ」のような電話をかけてきた謎の女性は、妻(久美子)の心の奥底に潜む「もう一人の久美子」である。

村上春樹の小説では、「もう一人の自分」が重要な意味を持つことが多い。

なぜなら、「もう一人の自分」=「本当の自分」を探ることにこそ、村上春樹の小説の持つ本質的なテーマがあるからだ。

特に加納クレタは、クミコの分身ではないかと思わせるような側面を持ちながら、夢の中で(最後は夢の中でなくても)トオルと交わり、こう誘います。(沼野充義「ねじまき鳥クロニクル(村上春樹)」/NHKテキスト「100分de名著」)

霊媒師(加納マルタ)の妹(加納クレタ)も、また、妻(久美子)の分身としての機能を果たしている。

妻(久美子)と加納クレタは、いずれも、久美子の兄(綿谷ノボル)から性的に汚された存在だ。

妻(久美子)にコミットできなくなった主人公は、加納クレタの肉体を通して、妻(久美子)にコミットメントしているのである。

夫婦の断絶が決定的でものではないという希望を、加納クレタは象徴していたのだ。

さらに、夫婦の敵(綿谷ノボル)は、主人公(岡田亨)自身の分身として読むこともできる。

私はこの作品が発表された当初から、綿谷ノボルと岡田亨は分身関係ではないかという仮説を持っていました。(略)物語構造の中で果たす役割について言えば、岡田トオルと綿谷ノボルは対極にある存在です。トオルが善玉、綿谷ノボルが悪玉、と誰もが思うわけですが、二人はお互いに合わせ鏡の存在だと読んでみるのは誤りではないでしょう。(沼野充義「ねじまき鳥クロニクル(村上春樹)」/NHKテキスト「100分de名著」)

どのような人間の(心の)中にも「岡田トオル」と「綿谷ノボル」が共存している。

そのバランスが狂うことで、人は、凶暴な悪魔にも、天使のような存在にもなってしまうのかもしれない。

つきつめると、本作『ねじまき鳥クロニクル』は、主人公の心の中で起こっている自己対立を象徴的に物語化した作品だった、ということだ。

ただし、村上春樹の小説を分解していくと、ほとんどの作品は「自己対立」に帰結してしまうから、このような読み方は、あまり適切ではないのかもしれない。

大切なことは、むしろ、『ねじまき鳥クロニクル』という物語が、ストーリーとして楽しむことのできる作品になっているということだろう。

村上春樹は純文学なのか? それともポップカルチャーか?

重いテーマを内包しながら、ストーリー展開で読ませる手法は、村上春樹が理想とするドストエフスキーの作品に見られるものだ。

『ねじまき鳥クロニクル』は、日常的なもの、ホラー・オカルト・ファンタジー的なもの、歴史的なもの、この三層が渾然となっているという点から、やはり総合小説だと言えると思います。(沼野充義「ねじまき鳥クロニクル(村上春樹)」/NHKテキスト「100分de名著」)

次元の異なる複数のテーマを、ひとつの物語の中に織り込んだ「総合小説」は、村上春樹の理想とするものだが、本作『ねじまき鳥クロニクル』は、村上春樹にとって最初の「総合小説」となり得る作品だったのではないだろうか。

ひとつの作品として、「第一部」「第二部」と「第三部」との構成上の齟齬は、作者の意図するものではなかったかもしれない。

それでも、より完成度の高い総合小説と言える『海辺のカフカ』(2002)や『1Q84』(2009-2010)に比べて、『ねじまき鳥クロニクル』は荒削りながら、人間や歴史の本質に挑もうとする作者の強い執念が滲み出ている。

そういう意味で、本作『ねじまき鳥クロニクル』の本当の価値は、作者の息遣いを感じる生々しさにあった。

あまりに生々しすぎて、外国では翻訳の難しい部分もあったという(特に暴力的なシーンなど)。

さらに、ジェイ・ルービンの英訳(1997)は、契約上の文字数を超過したため、一部をカットしなければならなかった。

その後日本で『ねじまき鳥クロニクル』の文庫版を出すことになったとき、村上は米国版向けに自ら提案した削除案をいくつか取り入れました。つまりこの作品は、日本語の単行本、英訳、そして日本語の文庫本という、分量の異なった三つのテクストがあって、英訳が “正典” になったわけではない。(沼野充義「ねじまき鳥クロニクル(村上春樹)」/NHKテキスト「100分de名著」)

「英語での翻訳を通して作品が成長しているところに、世界文学としての村上春樹がある」と、沼野教授は指摘している。

村上春樹の小説の普遍性は、日本人にとっての普遍性ということではない。

「村上の文学はポップカルチャーなのか、それとも日本のいわゆる純文学なのか」(略)こういった質問を受けることがあまりに多いため、私はこんな答えを用意しました。村上春樹の作品とは「普遍的な物語」と「日本的なフレーバー」の絶妙なブレンドである、と。(沼野充義「ねじまき鳥クロニクル(村上春樹)」/NHKテキスト「100分de名著」)

人の内面の奥底深いところに潜む「心の闇」は、世界中の人類に共通するものだ。

多くの人たちが、自分の中の「心の闇」に戸惑い、傷つき、混乱している。

村上春樹の小説は、そんな「心の闇」に困惑している人々の心に、そっと寄り添ってくれる文学だった。

大切なことは、自分自身の内面としっかり向き合うことなのだ。

そういう意味でも、村上春樹の小説は、『ねじまき鳥クロニクル』の主人公(岡田トオル)の顔にできた「青いあざ」のようなものだったと言えるのである。

書名:NHKテキスト「100分de名著」『ねじまき鳥クロニクル(村上春樹)』

著者:沼野充義

発行:2025/04/01

出版社:NHK出版