小沼丹『お下げ髪の詩人(小沼丹未刊行少年少女小説集 青春篇)』読了。

本作『お下げ髪の詩人』は、2018年(平成30年)7月に刊行された短篇小説集である。

収録作品及び初出は次のとおり。

『青の季節』

・1956年(昭和31年)4月~9月『中学生活』(連載小説)

『犬と娘さん』

・1953年(昭和28年)2月『新婦人』

『鸚鵡』

・1956年(昭和31年)8月『それいゆ』

『白い少女』

・1957年(昭和32年)7月『女学生の友』

『秋のなかにいる娘』

・1957年(昭和32年)8月『それいゆ』

『早春』

・1858年(昭和33年)3月『女学生の友』

『お下げ髪の詩人』

・1960年(昭和35年)6月『それいゆ』

『風の便り』

・1960年10月『ジュニアそれいゆ』

出会いと別れを描いた「一期一会」の物語

本作『お下げ髪の詩人』は、小沼丹「生誕百年記念」として刊行された作品集である。

小沼丹には、2004年(平成16年)に未知谷から刊行された『小沼丹全集』があるが、この全集は、単行本収録作品を中心に構成されているので、単行本未収録の作品の多くが収録されなかった。

「生誕百年記念」では、単行本未収録の作品が、幻戯書房からまとめて(計6冊)書籍化されている。

・『ゴンゾオ叔父』

・『井伏さんの将棋』(随筆集)

・『ミス・ダニエルズの追想』(随筆集)

・『不思議なシマ氏』

・『お下げ髪の詩人(小沼丹未刊行少年少女小説集 青春篇)』

・『春風コンビお手柄帖(小沼丹未刊行少年少女小説集 推理篇)』

このうち、『お下げ髪の詩人』と『春風コンビお手柄帖』の二作が、少年少女小説を収録した短篇小説集となっている。

小沼丹は、活躍の舞台が広い作家だった。

純文学系の文芸誌から大衆小説誌、そして、少年少女雑誌と、幅広い雑誌に「TPO」を踏まえた作品を発表していた。

様々な誌面に登場する小沼丹の作品には、しかし、確固たるテーマがしっかりとあったのではないだろうか。

その象徴とも言える作品が、本書表題作「お下げ髪の詩人」である。

この物語は、チャールズ・ラムの話から始まっている。

イギリスのチャアルズ・ラムというひとに「なつかしい古い顔」という詩があります。子供のころから、いろいろ仲の良い友だちもあったけれど、みんな別れ別れになったり、なかには死んだものもあって、みんないなくなってしまった。昔の馴染みの顔が──という意味の詩で、たいへん有名な詩ですから、御存知の方があるかもしれない。いま、私は私のなつかしく思う顔を想い出しています。(小沼丹「お下げ髪の詩人」)

「みんな、みんな、いなくなってしまった」というフレーズで有名な、チャールズ・ラムの「古なじみの顔」は、小沼丹にとって、後年まで作品テーマであり続けた。

どこへ行ってしまったのだ。あの古なじみの顔は。

遊び友達があった。仲間がいた。

子供の頃の話だ。楽しい学校の日々だった。

みんな、みんな、いなくなった。古なじみの顔が。

(チャールズ・ラム「古なじみの顔」福原麟太郎・訳)

小沼丹晩年の作品では、懐かしい人たちの記憶が、「死」をモチーフとして描かれることが多い。

しかし、「どこへ行ってしまったのだ。あの古なじみの顔は」という追憶の感情は、決して、老人にだけ与えられた特別の感情ではない。

青春の日には青春の日の「どこへ行ってしまったのだ」という追憶がある。

小沼丹は、少年少女雑誌の中で、主人公の記憶に潜む「懐かしい人」を蘇らせた(「いま、私は私のなつかしく思う顔を想い出しています」)。

彼女はもう詩など忘れたかもしれません。しかし、私の記憶に残るキャロリンは、長いお下げを垂らした十六才のままのキャロリンです。私は彼女がお下げのリボンをひらひらさせながら歩いているのを見ることが出来ます。そして私は呟きます。「──ああ、詩人のキャロリンが歩いている。詩を考えながら。そして、あそこに僕の青春のかけらがあるのだ」と。(小沼丹「お下げ髪の詩人」)

本書の登場人物は、いずれも、今では人生の過去の中に消えてしまった人たちを、懐かしく思い出している。

「風の便り」の少年は、飼い犬(タロオ)を通じて、病弱の少女と知りあうが、少女は転地療養のため、突然に姿を消してしまう。

私は赤い袋から少女宛の便りをとり出すとそれを小さく千切りました。そして、それを風にのせて散らしました。小さな紙片は空一杯に舞って、とんで行きました。(小沼丹「風の便り」)

空を舞う手紙の破片は、寂しい少女を思う主人公の祈りである。

主人公の喪失感が、少女への手紙を舞い上げているのだ。

「早春」は、すずめを通じて青年と知りあった少女の物語である。

あなたが見えなくなったとき、私は気がつきました。もう二度とこのようにあなたの後姿を見送ることはないだろう、と。それから私はめちゃくちゃに走って家に帰りました。母が私を見てびっくりした声で云いました。「──まあ、泣いたの?」(小沼丹「早春」)

少女の恋していた青年は、ある日、突然に結婚をして街を出ていく。

「秋のなかにいる娘」も、また、出会いと別れの物語である。

主人公の男子大学生(タキ)は、別荘地に暮らす外国人の少女(インゲ)と知り合い、交流を深めるが、彼女は祖父とともに別荘地を去っていく。

「──われわれは会って、また別れて行く。これが人生だ」老人はタキを見て笑ってそう云った。(小沼丹「秋のなかにいる娘」)

「出会いがあれば、別れもある」という、人生では当たり前のルールを、小沼丹の物語は教えてくれる。

そのとき、タキは初めて、彼女が異国の旅人なのだと悟った。おそらく、二度と会うこともないだろう筈の旅人なのだ、と。(小沼丹「秋のなかにいる娘」)

日本には「一期一会」という言葉がある。

出会いと別れを繰り返してきた人々は、「今、この瞬間の出会いを大切にしなければならない」ことを、経験的に知っていたのだ。

小沼丹の小説が描いているものは「一期一会」である。

出会いがあれば、別れがあるということを、作者は、少年と少女の物語を通じて、優しく語りかけているのである。

あるいは、それは、作者自身の体験でもあったかもしれない。

前に、私は少女が成長しないで、いつまでもいまのままでいたらどんなにいいだろうと思ったと云いました。そして、この時私は気がつきました。本当に少女はそうなってしまったのだ、と。私の思い出す少女はいつまでたってもいまのままの少女であり、私の描いた少女は、いつまでもかわらないのだ、と。(小沼丹「白い少女」)

すべての物語の登場人物には、作者の知りあった(そして別れた)少女や、あるいは、作者自身が投影されている。

それは、いつの時代であっても、誰もが感じる追憶の感情なのだ。

いつまでも変わらない「懐かしさ」

本書収録作品中で唯一の連載小説「青の季節」は、別れでは終わらない物語である。

母親の病気療養に伴い東京を離れた主人公(サトイモ)は、父の故郷である田舎の村で、同じように東京からやってきた男子生徒(ヒッポ)と友だちになる。

ヒッポの姉(蚊トンボ)も含め、仲良くなった三人が、友人たちと一緒になって様々な事件を巻き起こすという少年物語だが、彼らには最初から「別れ」の蔭があった。

なぜ、医者になるのか? 姉弟のおとうさんが医者だったからという話であった。僕はそれまで何も知らなかった。が、医者だったおとうさんは、戦争で死んだのである。そのため、ヒッポの一家は東京から、おかあさんの実家であるこの家に引きあげて来たという。(小沼丹「青の季節」)

戦後、間もない時代、日本社会には多くの母子家庭があった(多くの父親が戦争で死んだから)。

僕は自転車を走らせながら考えた。僕が山のなかの村に来たのは、母が病気になったためである。ヒッポの一家がここに来たのはおとうさんがなくなったからである。つまり、僕らはどちらもある不幸な出来事のために東京を離れたのである。(小沼丹「青の季節」)

不幸な境遇にある少年たちを、小沼丹の物語は明るく描く。

少年たちには「未知数」の可能性があり、主人公には、ヒッポの姉(蚊トンボ)という憧れの存在があったからだ。

僕は蚊トンボを見るとすぐ、つぶらなひとみの君ゆえに、うれいは青し空よりも、という詩の文句を思い出した。僕には悲しいことは別にない。ただときどきさびしいだけだ。なぜか知らない。(小沼丹「青の季節」)

「つぶらなひとみの君ゆえに、うれいは青し空よりも」は、佐藤春夫「少年の日」からの引用である。

「野ゆき山ゆき海辺ゆき」から始まる、この詩は、佐藤春夫の自伝的長篇小説『わんぱく時代』にも登場しているものだ。

中学二年生の主人公は、東京の友人から送られてきた手紙で「少年の日」を知り、自分の寂しさを重ね合わせている。

「僕には悲しいことは別にない。ただときどきさびしいだけだ。なぜか知らない」とあるのは、彼が、まだ恋愛体験を受容できるほどに成熟していないからである。

村上春樹『海辺のカフカ』の主人公(15歳のカフカ少年)が、高速バスの中で知り合ったばかりの年上の女性(さくらさん)を(夢の中で)レイプして、激しい性衝動を解消するのに比べ、小沼丹の小説の登場人物は、なんと純情で健康的だろうか。

もちろん、戦後の少年少女たちにも、様々な葛藤や空白があったことは間違いない。

むしろ、戦後故の葛藤や空白を、彼らはそれぞれに抱えていた。

それぞれの空白を、彼らは相互の友情関係によって埋め合わせようとする。

濃密なコミュニケーションが、そこにはある。

それは、互いに支え合っていなければ、生きていくことのできない時代だったのだ。

四か月近い間にはいろいろのことがあった。いろいろのことがあって、僕も少しずついろいろのことを知った。多分、こうして僕も少しずつおとなになって行くのだろう。(小沼丹「青の季節」)

主人公の父親から招待を受けて、三人は東京へ向かう。

もちろん、彼らはまだ若いから、その先にもいろいろのことがあるに違いない。

まだ東京にいたころ、オシャカサマの家に遊びに行ったら、出版社に勤めているというオシャカサマのにいさんがいて、「──君は何になるつもりだね?」と聞いた。僕がわからないと答えると、「ふん、未知数か。いいね、未知数は」と云った。(小沼丹「青の季節」)

出会いや別れも含めて、彼らには、様々の可能性があった。

作者(小沼丹)は、入念に作りこまれた物語の中で、少年少女たちの出会いと別れを描き、それを懐かしく思い出しているのだ。

もちろん、すべての人間が「懐かしい思い出」となるわけではない。

しかし、いろいろ交渉があったからと云って「なつかしい古い顔」として甦らないひともあるし、ほんの些細な交渉しか持たなくてもいつまでも記憶から消えないひともある。(小沼丹「お下げ髪の詩人」)

少年少女小説であっても、小沼丹の作品は、読者に「懐かしさ」を覚えさせる。

それは、小沼丹が、舞台は変わっても、常に「懐かしさ」を描き続けた作家だったからだ。

この「懐かしさ」は、いつの時代、どこの国も、普遍的なものだろう(おそらく)。

本書『お下げ髪の詩人』を、単純な「少女小説集」とは言いたくない。

ここには、小沼丹という作家そのものが描かれている。

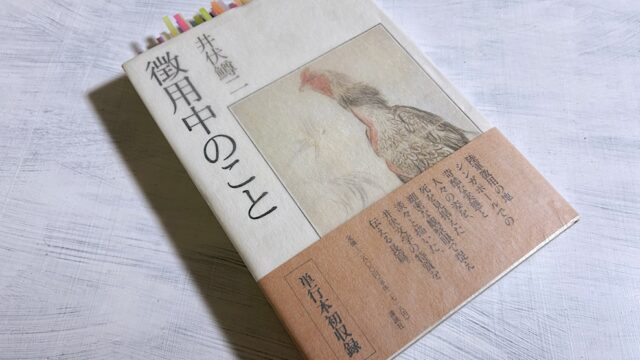

書名:お下げ髪の詩人(小沼丹未刊行少年少女小説集 青春篇)

著者:小沼丹

発行:2018/07/13

出版社:幻戯書房(銀河叢書)