吉井勇は「リラ」の歌を詠んだことで、札幌の文学史に名前を残した歌人である。

1955年(昭和30年)6月。

歌人・吉井勇が北海道を訪れるのは、これが初めてだった。

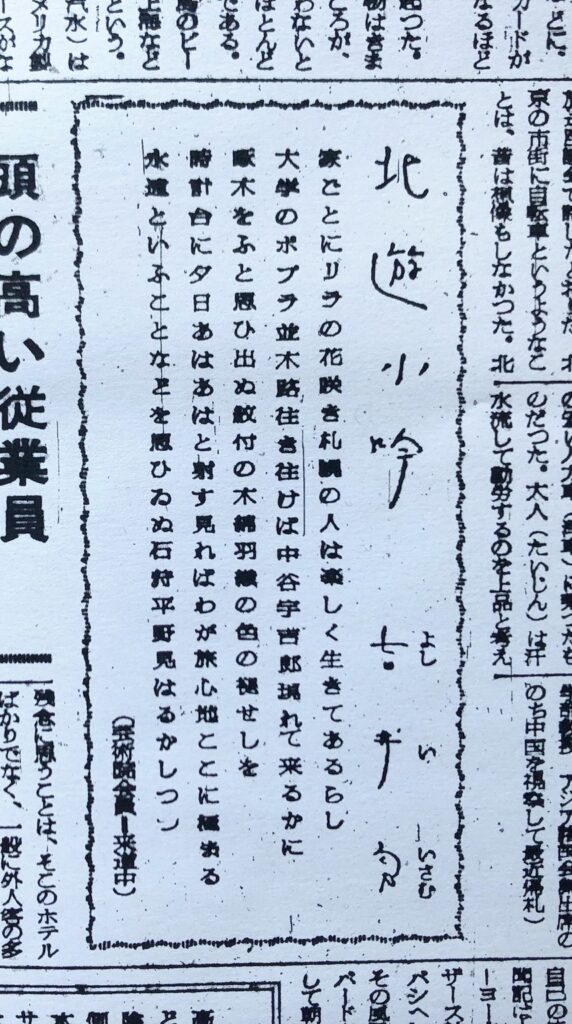

北海道新聞の「北遊小吟」

吉井勇は、与謝野寛主宰の新詩社に参加し、明治期の『明星』で活躍した歌人である。

明治41年脱退して独自の歌風に終始、放蕩歌人などといわれた。処女歌集『酒ほがい』(明治43年)。(北海道新聞社『北海道文学大事典』)

明治19年(1886年)10月、京都に生まれ、札幌を訪れたときは69歳となっていた。

文学仲間に、木下杢太郎、北原白秋、森鷗外などがいる。

札幌で暮らしたこともある石川啄木との交流も深く、札幌でも啄木を偲ぶ歌を残した。

来札時の吉井勇については、北海道銀行『吉井勇 生誕百年記念 ライラック歌集』(1986)に収録された「吉井勇と札幌のうた」(中山周三)に詳しい。

吉井勇が、夫人同伴で札幌を訪れたのは、昭和三十年六月十一日のことである。空路によらず、京都から汽車による長旅であった。(中山周三「吉井勇と札幌のうた」/『吉井勇 生誕百年記念 ライラック歌集』所収)

旅行の目的は、1955年(昭和30年)6月7日から12日まで「札幌丸善」三階で開催された個展(作品展示頒布会)に参加するためだった。

札幌における案内役を、札幌鉄道病院長で歌人の山下秀之助が務めている。

十二日には、第一ホテルで、道歌人会主催の歓迎午餐会が開かれ、二十名余りが集った。(略)かれは白っぽい背広姿であったが、頭は坊主刈りで童顔、恰幅よく堂々としたその風貌には、並み居るものは皆圧倒される思いであった。(中山周三「吉井勇と札幌のうた」/『吉井勇 生誕百年記念 ライラック歌集』所収)

1953年(昭和28年)には、斎藤茂吉と釈沼空が亡くなっており、吉井勇の来道は「歌壇大家の最後の一人の来道」として受け止められていたらしい。

在札中は、市内のほか月寒や石狩、小樽などを見物し、帰路は登別、洞爺、湯の川を経て、十七日退道している。この間作られた歌は、十六日の「北海道新聞」に次のように発表されている。(中山周三「吉井勇と札幌のうた」/『吉井勇 生誕百年記念 ライラック歌集』所収)

このとき発表されたものが「北遊小吟」五首である。

「北遊小吟」吉井勇

家ごとにリラの花咲き札幌の人は楽しく生きてあるらし

大学のポプラ並木路往き往けば中谷宇吉郎現れて来るかに

啄木をふと思ひ出ぬ紋付の木綿羽織の色の褪せしを

時計台に夕日あはあはと射す見ればわが旅心地ここに極まる

永遠といふことなれどを思ひいぬ石狩平野見はるかしつつ

(1955年6月16日付け「北海道新聞」)

それは、解説も前書きもない、簡素な掲載だった。

一首目「家ごとにリラの花咲き」は、大通公園に歌碑が建てられたことで、吉井勇の名を札幌の地に強く刻む作品となった。

その花も、家毎に咲いているわけではないが、そのように見えるくらい多く植えられている。しかもかれの来たのは、ちょうどその花のまさかりの頃で、六月の札幌の街頭での印象を、実によくうつし出している。(中山周三「吉井勇と札幌のうた」/『吉井勇 生誕百年記念 ライラック歌集』所収)

旅行歌人の作品は、今なお、札幌を代表するライラックの歌となっている。

二首目「大学のポプラ並木路」は、北大構内のポプラ並木を訪れたときの嘱目と幻想を詠んだもの。

同大学低温科学研究所所長で、雪の博士、また随筆家としても知られた中谷宇吉郎へ寄せる友情が、うたわれている。北大には、このほか医学部教授山崎春雄も、スバル時代からの親友であり、当時旧交をあたためている。(中山周三「吉井勇と札幌のうた」/『吉井勇 生誕百年記念 ライラック歌集』所収)

後年、吉井勇は「北海の友」という一連の歌で、山崎春雄教授を詠んだ。

三首目「啄木をふと思ひ出ぬ」は、与謝野寛の自邸における石川啄木との初対面の印象を思い出して歌ったもの。

もっとも北七条陸橋附近の啄木下宿跡も、山下の案内によって一応見て通っていたに違いない。(中山周三「吉井勇と札幌のうた」/『吉井勇 生誕百年記念 ライラック歌集』所収)

石川啄木の下宿跡は、現在、「札幌クレストビル」になっていて、啄木の胸像と説明版が設置されている。

「北七条陸橋」は、JR函館線を越える大きな陸橋だったが、札幌駅の高架化に伴い、1988年(昭和63年)に撤去された。

四首目「時計台に夕日あはあはと」は、夕日射す札幌時計台を訪れたときの印象を歌ったもので、下句「わが旅心地ここに極まる」に旅情の深まりが表現されている。

明治以来のこの土地の歴史が、時計台によって象徴されており、それに対する明治生れのかれは感慨一しおのものがあったであろう。(中山周三「吉井勇と札幌のうた」/『吉井勇 生誕百年記念 ライラック歌集』所収)

最後の五首目「永遠といふことなれどを」は、場所が明示されていないものの、市内のどこか高所からの展望を詠んだものと思われる。

石狩平野を展望しながら、「永遠」という観念が連想されるというのも、無理にこじつけたところがなく、誰にも容易に共感される実感であろう。(中山周三「吉井勇と札幌のうた」/『吉井勇 生誕百年記念 ライラック歌集』所収)

当時(1955年)は、「もいわ山ロープウェイ」(1958年)や「札幌テレビ塔」(1957年)、「旭山記念公園」(1970年)は、まだなかった。

旅行の歌人は、どこから「石狩平野見はるかしつつ」していたのであったろうか。

本作『吉井勇 生誕百年記念 ライラック歌集』は、ライラックとゆかりの深い北海道銀行が製作した歌集である。

また当行の三十周年を記念して昭和五十六年に、歌人吉井勇のライラック歌碑を大通西四丁目に建立しましたが、今年はその吉井勇の生誕百年の記念すべき年に当りますことから、道内在住の歌人が詠んだライラックの歌を集め、『ライラック歌集』として刊行することといたしました。(北海道銀行 頭取 堀寛『吉井勇 生誕百年記念 ライラック歌集』ごあいさつ)

ライラックの花に込める北海道の人たちの特別な思いが、この歌集にはある。

HBCラジオ「旅の心」に出演

札幌滞在中、吉井勇はHBCラジオ(北海道放送)「旅の心」に出演して、山下秀之助との対談を行った(6月16日放送)。

対談の冒頭、山下秀之助が「北海道にはおいでになりまして、まだ二日してたっておりませんですから」と発言していることから、ラジオ番組の収録は6月13日頃だったと思われる。

このときの対談は、田村哲三(北海道放送勤務)がまとめた形で、1955年(昭和30年)8月『原始林』に掲載された。

【山下】北海道にはおいでになりまして、まだ二日してたっておりませんですから、御印象と申してもどうかと思いますが、いかがでございますか。

【吉井】印象というのは……まだまとまった印象はございませんがね。実は、北海道は非常に昔から憧れの土地だったんです。

(吉井勇・山下秀之助「あこがれの土地に来て──作歌五十年のいろいろ──」)

『原始林』は、山下秀之助らが参加する短歌雑誌だった。

吉井勇は、国木田独歩の小説の影響を強く受けていたという。

【吉井】ええ、それでね、独歩の『空知川の岸辺』や『牛肉と馬鈴薯』なんかを読みましてね。非常に行きたくてたまらなかったんです。ついに今日まで機会を得なかったんですが、今度私としては記念すべき旅だと非常に喜んでおります。(吉井勇・山下秀之助「あこがれの土地に来て──作歌五十年のいろいろ──」)

対談は、石川啄木との出会いのほか、吉井勇の歌人活動を振り返る内容が主となっている。

対談の終わりに、山下秀之助は、北海道を詠んだ作品を作るよう、吉井勇に促している。

【山下】まあ、先生も、まだこちらのお歌はできんと思いますが、どうかひとつ北海道のうたを……

【吉井】ええ、しかし、まあ、歌壇からいえば、予備か後備ですからねえ。

【山下】いえ、どう致しまして、まあ、みな期待をしておりますから……

【吉井】ええ、出来るだけ作ろうと思っています。

(吉井勇・山下秀之助「あこがれの土地に来て──作歌五十年のいろいろ──」)

北海道新聞紙上に、吉井勇の「北遊小吟」五首が発表されたのは、6月16日だった。

このうち「家ごとにリラの花咲き札幌の人は楽しく生きてあるらし」は、大通公園に歌碑が建てられ、ライラックの街・札幌を象徴するモニュメントして、札幌市民に親しまれている。

書名:吉井勇生誕百年記念 ライラック歌集

発行:1986/05/23

出版社:北海道銀行