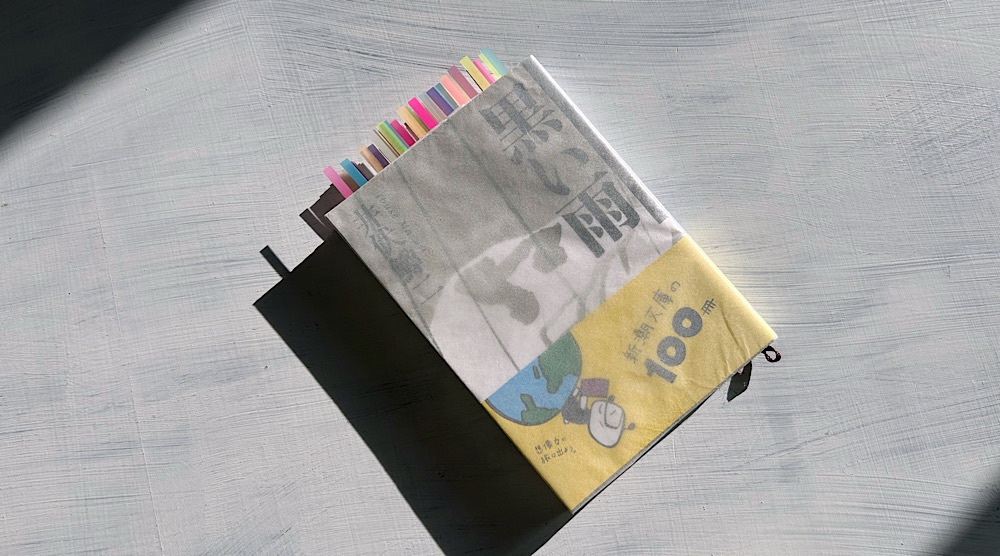

井伏鱒二「黒い雨」読了。

本作「黒い雨」は、1966年(昭和41年)10月に新潮社から刊行された長篇小説である。

この年、著者は68歳だった。

初出は、1965年(昭和40年)1月~1966年(昭和41年)9月号『新潮』。

連載開始時のタイトルは「姪の結婚」だったが、途中から「黒い雨」に改題された。

1966年度(昭和41年度)野間文芸賞受賞。

絶望の向こう側にある希望

小沼丹に『黒い雨』の書評がある(随筆集『福寿草』所収)。

重松が夢中になって日記を清書する。そこに本人自身原爆にやられた重松の怒りと悲しみが、どうしても日記を清書せずにはいられない彼の気持がはっきり判る。これらを貫くものは井伏文学の持つ庶民の厳しい倫理である。(小沼丹「黒い雨(井伏鱒二)書評」)

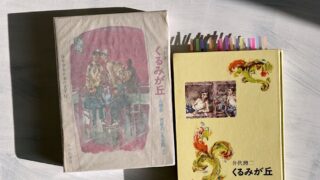

あかね書房(少年少女日本の文学11)から出た井伏鱒二の青春小説『くるみが丘』(1967)の解説でも、小沼丹は『黒い雨』に触れている。

最近──一昨年から昨年にかけて、「黒い雨」を『新潮』に連載しました。これは、原爆病をあつかったものですが、傑作として評判が高いのは、すでに衆知のとおりです。(小沼丹『くるみが丘』解説)

主人公(閑間重松)が、被爆体験を記録した当時の日記を戦後になって清書しようと考えたのは、姪っ子(矢須子)の縁談を穏便に運ぶためである。

小畠村の人たちは、矢須子が原爆病患者だと云っている。患者であることを重松夫妻が秘して隠していると云っている。だから縁遠い。(井伏鱒二「黒い雨」)

本作『黒い雨』は、主人公(重松)が、原爆日記を清書する過程を描いた物語である(「昭和二十年八月五日以降、数日間の日記文を重松はそのまま書き写した」)。

日記の大部分を占めるのは、もちろん、主人公の被爆体験だ。

ただ一つの例外は、白神神社前停留所の安全地帯のすぐ傍に、仰向けになって両足を引きつけ膝を立て、手を斜に伸ばしている男女であった。身に一糸もまとわず黒こげの死体となって、一升升に二杯ほどもあろうと思われる脱糞を二人とも尻の下に敷いていた。(井伏鱒二「黒い雨」)

被爆直後の広島の凄惨な光景が、そこでは克明に再現されている。

実際の被爆者の体験を、そのまま素材としているから、生々しい記録文学と言ってもいい。

作者にとっても、執筆は苦痛の作業だった。

萩原得司『井伏鱒二聞き書き』(1985)には、当時の作者の心情が収録されている。

死人を焼いたりするところは、いやになった。ぼくはしょうがないからピノキオを出したんだ。木でこさえた人間をこさえてね。そうじゃないとたまらないから……。(萩原得司「井伏鱒二聞き書き」)

火葬場なんか機能していないから、被災者の遺体は川原に掘った穴の中で焼かれた。

ピノキオの童話を引用しながらも、死体を焼く場面は強烈な描写が続く。

「この屍、どうにも手に負えなんだのう」トタン板を舁いて来た先棒の兵がそう云うと、「わしらは、国家のない国に生まれたかったのう」と相棒が云った。(井伏鱒二「黒い雨」)

痛ましい記録の中で、戦争に対する作者のメッセージがさりげなく顔を覗かせている。

荷物を川のなかへ放りこんでやろうかと思った。戦争はいやだ。勝敗はどちらでもいい。早く済みさえすればいい。いわゆる正義の戦争よりも不正義の平和の方がいい。(井伏鱒二「黒い雨」)

それは、大きな声で糾弾するような反戦小説ではない。

運命に翻弄されて逃げ惑う庶民の姿が、静かに描かれていくだけだ。

その静けさの中に、主人公の(つまりは作者の)怒りと悲しみと祈りがある。

「火焔の先端が、蛇のようです」と宮地さんが震え声で云った。「這って行って、窓からちらちら舌を入れ、すっと這いこんで行きます。あれが、あの燃えだしたのが福屋百貨店ですね」(井伏鱒二「黒い雨」)

民衆は、あくまでも民衆の言葉で原爆を語る。

昨日、宇品罐詰工場の田代さんが云っていたが、焼跡で弁当を食べるとき牛罐をあけたところ、どっと蠅がたかって来て忽ちその肉を黄色くしたそうだ。黄色い卵を一面に産みつけるのだ。(井伏鱒二「黒い雨」)

本作『黒い雨』は死臭に満ちた小説だが、死臭にとどまらない複雑な匂いが充満している。

今は耳朶が一つ欠如して、酒を飲めば頬や手首の傷あとが赤くなるが、頑固な耳鳴りのほかは何等の後遺症もない。ただ耳鳴りは日夜ひっきりなしに遠寺の鐘のように鳴りつづけ、私自身にはそれが原爆禁止を訴える警鐘に聞きとれる」(井伏鱒二「黒い雨」)

被爆者の被爆体験は、終戦によって終わったわけではない。

矢須子は次第に視力が弱って来て、絶えず耳鳴りがするようになったと云っている。はじめ僕は茶の間でそれを打ちあけられたとき、瞬間、茶の間そのものが消えて青空に大きなクラゲ雲が出たのを見た。(井伏鱒二「黒い雨」)

戦争が終わった後も、被爆者たちの被爆体験は続いた。

タイトル「黒い雨」は、原爆投下の直後に降り注いだと言われる夕立のことだ(「黒い雨は黒い雨、誤解は誤解、卑屈は卑屈」)。

午前十時ごろではなかったかと思う。雷鳴を轟かせる黒雲が市街の方から押し寄せて、降って来るのは万年筆ぐらいな太さの棒のような雨であった。真夏だというのに、ぞくぞくするほど寒かった。(井伏鱒二「黒い雨」)

それは、かなり大きな雨粒をしていたらしい。

散らばった新聞紙にも無数に空豆大の黒い斑点が出来ていた。黒い雨に打たれた跡である。クラゲ雲の脚は夕立だとわかったが、これほど大粒の雨だとは思いもよらなかった。(井伏鱒二「黒い雨」)

姪っ子(矢須子)は、黒い雨にずぶ濡れとなった。

水道の水が出ないので、矢須子に泉水で手を洗わせたが汚れは落ちなかった。黒い雨が降った跡だと云うのだが、皮膚にぴったり着いている。コールタールでもなし、黒ペンキでもなし、得体の知れないものである。(井伏鱒二「黒い雨」)

主人公は、真黒になった矢須子の手を洗わせるが、汚れは落ちない。

私は泉水の水で手を洗ったが、石鹸をつけて擦っても汚れが落ちなかった。皮膚にぴったり着いている。わけが分らない。(井伏鱒二「黒い雨」)

「石鹸をつけて擦っても落ちない汚れ」は、戦後の矢須子に付きまとって離れることのなかった、被爆者への差別を象徴するものだ。

「もう池本屋も、広島や長崎が原爆されたことを忘れとる。みんなが忘れとる。あのときの焦熱地獄──あれを忘れて、何がこのごろ、あの原爆記念の大会じゃ。あのお祭騒ぎが、わしゃあ情ない」(井伏鱒二「黒い雨」)

原子爆弾への怒りは、被爆者に対する差別への怒りでもある。

小母はんは立ちどまって、「お二人とも、釣ですかいな。この忙しいのに、結構な御身分ですなあ」と変な口をきいた。(井伏鱒二「黒い雨」)

原爆症患者に対する一般市民の無理解は、この物語が訴える本質的なテーマである。

だからこそ、この作品の連載時のタイトルは「姪の結婚」だったのだ。

本作『黒い雨』には、原爆とは直接関係のない、細かいエピソードがたくさん含まれている。

牛罐をトラックに積むときには、年かさに見える上等兵が「この牛罐を食うときは、茄子と一緒に煮るんければいけん。このまま食うと、かぶれ性のものは、かぶれるんじゃ」と云ったそうだ。(井伏鱒二「黒い雨」)

小さなエピソードの積み重ねは、物語のリアリティを構築するものだ。

ここで私が不思議に思ったのは、一人の患者が呻きだすと、たくさんの患者が一斉に呻きだすことでした。そう云っては何ですが、まるでその声は田圃の蛙か何かが一度に鳴くような凄い声でした。(井伏鱒二「黒い雨」)

『黒い雨』は、ディテールの文学である。

小さなエピソードが生きているから、凄惨な被爆体験がクローズアップされていくのである。

日に日に塩が貴重なものになって来る。塩気を摂らない日が重なると、手にとまった蠅を叩こうとしても、叩く方の手首がぐにゃりとして蠅に届かないものだと中田君が云った。(井伏鱒二「黒い雨」)

ドキュメンタリーの映像や記録写真からは見えない被爆体験が、この物語にはある。

井伏鱒二は、あくまでも庶民の目線から、小説を書き続けていたのだ(いつものように)。

「いや、よろしい。手が震える理由、自分でもわかっているんだ」と僕は、震える手で眼鏡の玉を拭きながら云った。「敵があまりにも睨みを利かしすぎるからだ。正体も知れぬ光で、僕の頬も左側を焦がした。眼鏡も左側を焦がしたからな。得体が知れぬ怖さだよ。これが即ち睨みだな」(井伏鱒二「黒い雨」)

被災直後の雲を、主人公は「ムクリコクリの雲」と呼んだ。

「何雲ですかなあ。鉄橋の手前の人たちのなかに、ムクリコクリの雲と云うとる人がおりました。ほんま、ムクリコクリでがんすなあ」(井伏鱒二「黒い雨」)

「ムクリコクリの雲」とは「蒙古高句麗の雲」のことで、それは「さながら地獄から来た使者」のように見えた。

「茸型の雲は、茸よりもクラゲに似た形であった」と、主人公は記録している。

ピカドンの名称は、初めが新兵器で、次に新型爆弾、秘密兵器、新型特殊爆弾、強性能特殊爆弾という順に変り、今日に至って僕は原子爆弾と呼ぶことを知った。(井伏鱒二「黒い雨」)

「ピカドン」と呼ばれる原子爆弾は一瞬にして、人々の日常生活を特殊な歴史の中に刻みこんだ。

天皇が敗戦を告げる玉音放送が流れる中で、破滅の街を書き続けてきた主人公は、小さな水の流れを発見する(「こんな綺麗な流れが、ここにあったのか」)。

僕は気がついた。その流れのなかを鰻の子が行列をつくって、いそいそと遡っている。無数の小さな鰻の子の群である。(略)「やあ、のぼるのぼる。水の匂いがするようだ」(井伏鱒二「黒い雨」)

「水の流れ」を「時の流れ」として読むと、遡っていく鰻の子は、次の世代の人々である。

奇しくも敗戦の日、原爆によって破滅した街の片隅で、主人公は新しい時代を象徴する「鰻の子の群れ」を、小さな流れの中に見つけだしたのだ。

ささやかな「再生」への希望が、そこにはある。

死臭に満ちた物語は「水の匂い」によって浄化されていく(「水の匂いがするようだ」)。

もちろん、被爆体験は、簡単に浄化されるべきものではない。

僕も食堂を出ると、もう一度鰻の子の遡上を見るために非常口から裏庭へ出た。今度は慎重に足音を殺して用水溝に近づいたが、鰻の子は一ぴきも見えないで透き徹った水だけ流れていた。(井伏鱒二「黒い雨」)

鰻の子の群れは、既に見えない。

大切なことは、清冽な流れが、そこにあるということだ。

透き通った流れがあるかぎり、水の匂いは死臭に満ちた街を浄化し、いつか再び鰻の子の群れが遡上することもあるだろう。

本作『黒い雨』は、被爆体験と差別体験を綴った絶望の物語である。

同時に、人間の希望を伝える物語でもある。

あの「黒い雨」を忘れないかぎりにおいて、我々の未来にもまた、希望は存在し続けるのである。

ルポルタージュを超えた創作小説

井伏鱒二『黒い雨』は、執筆段階からエピソードの多い小説だった。

『姪の結婚』(のちに『黒い雨』と改題)を「新潮」に書くとき、重松静馬という本名のままでいいと本人が言ったんだ。本名のままというわけにもいかないから、逆さにして閑間重松とした。(萩原得司「井伏鱒二聞き書き」)

主人公の名前は「閑間重松(しずま・しげまつ)」である。

連載作品のタイトルを変更したのは、素材となる日記がなかったからだ。

一緒に釣宿に泊ったとき、原爆をうけた姪の話がでて、自分の記録もあるから書いてくれというので、『姪の結婚』を書きはじめたんだ。そのときは、姪の「病床日記」が二冊あると言っていたが、それはなかった。(萩原得司「井伏鱒二聞き書き」)

姪の「病床日記」は、遺族の手によって既に燃やされていた。

「病床日記」がない以上、『姪の結婚』という筋書きで小説を書き続けることはできない。

重松さんに『姪の結婚』を書いてくれと言われるまでは、『黒い雨』を書こうという気持は全然なかった。八月から改題したのは新潮社の斉藤十一が変えようといって命名したんだ。(萩原得司「井伏鱒二聞き書き」)

失われた「姪の病床日記」を補うため、作者は現地での取材活動を活発に行った。

なにしろ、常識では考えられないことばかりだ。空想では書けないことだ。できるだけ事実……材料を集めたよ。熊手だ……。破天荒な出来事だからな……。(萩原得司「井伏鱒二聞き書き」)

それは、アメリカ軍の介入によって、ベトナム戦争が激化しつつある時代だった。

『黒い雨』は、当時ベトナム戦争でアメリカが出兵、出兵……と新聞に毎日出ているんだ。はらはらして、その気持があったんだ。こまったもんだと思っても、アメリカがどんどん出兵していくので、こっちの気持もだんだんエスカレートして、大真面目になってね。それが普通の真面目さになったんだ。(萩原得司「井伏鱒二聞き書き」)

『黒い雨』は、ベトナム戦争に対するアンチテーゼから生まれた作品である。

空想から生まれた創作小説ではないことに、作者はこだわり続けていたらしい。

要するにこの作品は、新聞の切抜、医者のカルテ、手記、記録、人の噂、速記、参考書、ノート、録音などによって書いたものである。ルポルタージュのようなものだから純粋な小説とは云われない。その点、今度の野間賞を受けるについて少し気にかかる。(井伏鱒二「野間文芸賞授賞式『感想』」)

野間文芸賞の授賞式の挨拶でも、作者は「純粋の意味で小説とは言えないでしょう」と繰り返している。

「井伏鱒二編著とすればよいもので、賞をいただくのは気がひけます。手放しで喜べないところがあります。(略)とにかく、私はこういう立派な賞をいただいて、やましいような気がします」(多田道太郎『ベストセラー物語(下)』)

本物の被爆日記を素材とする『黒い雨』は、たちまち話題作となった。

版元の新潮社では、はじめ八月六日の原爆記念日に、単行本として発売する予定だったという。それを井伏氏にいうと、「そういうキワモノ扱いはいやだ。自分がキワモノになってしまう」と強固に反対。八月六日に発売不能になるように、雑誌連載を一回伸ばした、という伝聞がある。(『サンデー毎日』昭和四一年九月二五日号)(多田道太郎『ベストセラー物語(下)』)

姪の「矢須子さん」は、本名「高丸安子」さん。

「重松さんにきくと、メイの病床日記があるという。矢須子さんというんだが、矢須子さんは原爆症状が出て、医者も三軒も歩いた。そこでもらったクスリを、のまずに捨てて歩いた。そんな話を聞いて、原爆症の人の迷いを知り、これは書けると思ったんですよ」(『サンデー毎日』昭和四一年九月二五日号)(多田道太郎『ベストセラー物語(下)』)

作者にとって「原爆」は、積極的に書くべき素材とは言えなかった。

何としても、どぎつい題材は井伏さんの好むところではない。(略)「大震災も小説にならなかったが、原子爆弾はもっとならない」と折につけ言われていた。(菅原国隆「『黒い雨』と井伏鱒二」/『新刊展望』昭和四一年一一月一五日号)(多田道太郎『ベストセラー物語(下)』)

矢須子のエピソードは、それでも書かずにはいられない「庶民の祈り」を、作者に感じさせたものだろう。

「原爆の日に広島の近くにいた娘さんで、実際にどうという症状はないのに、結婚話が出るたびに原爆病になっているというウワサが出て、縁遠かった人がいたんです。その人がやっと結婚しましてね。子供を二人産んだんですが、そしたら原爆病が出て死んでしまった」(井伏鱒二インタビュー『週刊新潮』昭和四一年八月二〇日号)(多田道太郎『ベストセラー物語(下)』)

井伏鱒二が書いたものは、無責任な怒りではなく、原爆に振り回されて生きる庶民の運命だ。

それは、すなわち、戦争(つまり国家)に振り回されて生きた人々の運命とも言える。

作中に登場する兵隊が「わしらは、国家のない国に生まれたかったのう」とつぶやく場面がある。

それは、作者自身の言葉だった。

「わしらは、国家のない国に生まれたかったのう」と言うところがあるだろう。あれは、ぼくの実感。ぼくは戦時中徴用でマレーに行っていたとき、つくづく思った言葉だ。マレー人が長い鎌のようなものを持ってのんびりと草を刈っているのを見て、羨ましいと思った。(萩原得司「井伏鱒二聞き書き」)

戦時中に徴用でマレーへ行ったときの体験は『徴用中のこと』(1996年)に詳しい。

井伏鱒二は、どこまでも庶民としての目線から戦争を描こうとした。

井伏氏はいう。「原爆を呪うということじゃなくて、日本人の一つの運命として書いてみたいと思った」(井伏鱒二インタビュー『週刊新潮』昭和四一年八月二〇日号)(多田道太郎『ベストセラー物語(下)』)

井伏鱒二が『黒い雨』を連載したのは、1965年(昭和40年)から1966年(昭和41年)にかけてである。

作品中で、主人公(閑間重松)が被爆日記を清書するのは、昭和25年頃(戦後4年10か月後)。

そして、日記の中にあるのは、もちろん、1945年(昭和20年)8月の広島である。

敗戦から20年が経過して、なお、被爆者の被爆体験は終わっていなかった。

いや、原爆から80年目の節目を迎える2025年の今もなお、広島の(というよりも日本の)被爆体験は終わっていないのだ。

洗っても洗っても落ちない汚れのように、日本の被爆体験に終わりはない。

もしかすると、本作『黒い雨』も、また、原子爆弾が日本という国に残した(洗い流すことのできない)黒い雨の一粒だったのかもしれない。

書名:黒い雨

著者:井伏鱒二

発行:1970/06/25

出版社:新潮文庫