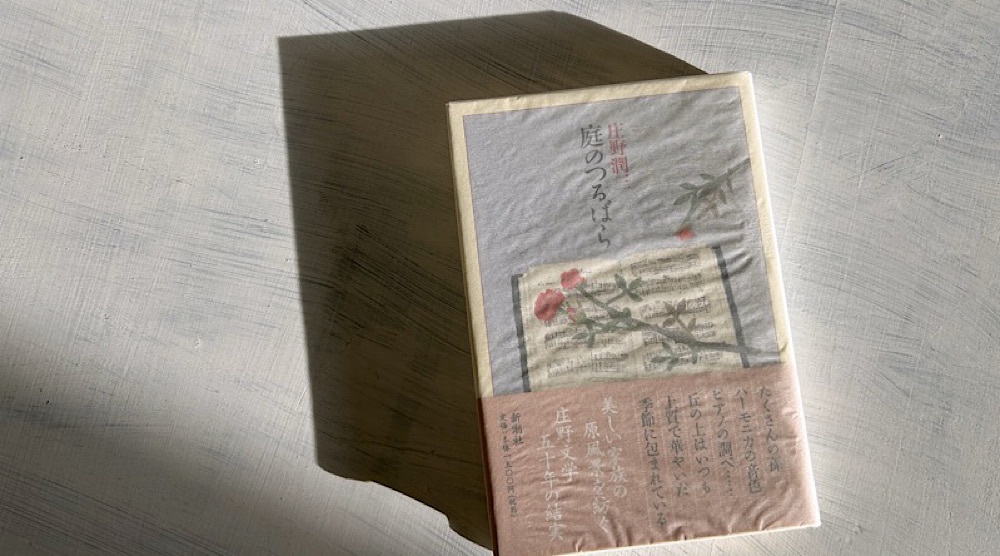

庄野潤三「庭のつるばら」読了。

本作「庭のつるばら」は、1999年(平成11年)4月に新潮社から刊行された長篇小説である。

この年、著者は78歳だった。

過ぎ去った時間の重み

「庭のつるばら」とは、「英二伯父ちゃんのばら2号」のことである。

「英二伯父ちゃんのばら2号」とは何か?

私たち一家が東京練馬の石神井公園から多摩丘陵の一つの丘の上に家を建てて引越して来たのは、三十六年前のことだ。そのとき、大阪にいる兄英二がお祝いに枚方のばら園からばらを送ってくれた。ブッシュ五つとクライミング(つるばら)が五つ。(庄野潤三「庭のつるばら」)

ほとんどのばらは消えてしまったが、奇跡的に残ったものもあった。

消えてしまったと思ったら、庭の西南の隅の木の混み合ったところに一つだけ、ひょろひょろのばらが残っているのに気が附いた。あれはいつごろだろう? のみならず、そのひょろひょろの生き残りのばらを大事に育てていたら、蕾が出て、花が咲いた。私たちはこのばらを「英二伯父ちゃんのばら」と呼ぶことにした。(庄野潤三「庭のつるばら」)

ブッシュ五つのうち、生き残っていたものが「英二伯父ちゃんのばら」と呼ばれることになった。

時が経って、もうひとつの生き残りが発見される。

或る日、道路に面したつつじの中から何やら伸びているものがあるのを妻が見つけた。何と、それがつるばらのつるだと分ったから、妻はつつじをうんと刈り込んで、つるばらが姿を現すようにした。これが「英二伯父ちゃんのばら2号」となった。(庄野潤三「庭のつるばら」)

「英二伯父ちゃんのばら2号」は、つるばらである。

これが、本作『庭のつるばら』のタイトルとなった。

「英二伯父ちゃん」とあるのは、庄野潤三の次兄で、1993年(平成5年)11月に亡くなった児童文学者の庄野英二のことである。

庄野英二は、庄野潤三初期の短篇『相客』(1957)の主人公にもなった(『静物』所収)。

「庭のつるばら」という言葉は、亡くなった兄(英二)を偲ぶ気持ちであると同時に、生田の山の上の家で暮らし始めた頃の庄野一家を象徴した言葉として読むこともできる。

餅井坂の借家には、長女が結婚したときから住んでいた。これは、いま、読売ランド前の坂の上の家に住んでいる次男が、中学のころ、陸上競技部のトレーニングで走っているときに見つけた借家であった。(庄野潤三「庭のつるばら」)

結婚した長女が家を出て、餅井坂の借家で暮らすようになる頃のことは、名作『絵合せ』(1970)や長篇『明夫と良二』(1972)に詳しい。

五人家族としての庄野家の暮らしは、生田の山の上における暮らしと同じことだった。

私たち一家が生田の丘の上に家を建てて引越して来たころは、まわりは全くの山であった。山の中に住むと、こんなにムカデとのつき合いが始まるものとは知らなかった。(庄野潤三「庭のつるばら」)

生田で暮らし始めた頃のことを書いた小説が、長篇『夕べの雲』だった。

当時、ムカデが出た話も、この物語の中に登場している。

生田の山の上での暮らしは、多くの物語となって残された。

「庭のつるばら」は、庄野文学の源流を意味する一つの象徴として考えることができる。

つまり、本作『庭のつるばら』は、老夫婦の現在を語りながら、『夕べの雲』を語り、『夕べの雲』のその後を語る小説でもあったのだ。

南足柄の長女から宅急便が届く。父の日のプレゼントとして小田原の柏又の鰻の白焼の折詰が入っていた。(略)小田原の柏又へは、むかし、家族みんなで蒲焼を食べに行ったことがある。お堀ばたに近い、古い、いい店。(庄野潤三「庭のつるばら」)

小田原にある老舗の「柏又」は、庄野文学ではお馴染みの鰻屋である。

子どもたちが結婚した後には、孫世代が主役となっていく。

フーちゃんというのは、次男のところの小学五年生の長女。文子という名前で、小さいときから私たちはフーちゃんと呼んでいる。(庄野潤三「庭のつるばら」)

フーちゃんは、庄野文学の次世代を象徴するアイドルだった。

フーちゃんは私の仕事机の下へ入り込むのが好きであった。お人形をそこへ持ち込んで、机の下を「アフリカ」と呼んでいた。そんなフーちゃんのことを妻は、「ゆめみるゆめ子ちゃん」と呼んでいた。(庄野潤三「庭のつるばら」)

フーちゃんを主人公に据えた物語は、『エイヴォン記』『鉛筆印のトレーナー』『さくらんぼジャム』という「フーちゃん三部作」として結実した。

庄野さん晩年の家族物語は、「フーちゃん三部作」から始まっている。

『さくらんぼジャム』で「フーちゃん三部作」を完成させた庄野さんは、夫婦の晩年をテーマとする『貝がらと海の音』(1996)を発表する。

夫婦の晩年シリーズは、『ピアノの音』『せきれい』と続き、本作『庭のつるばら』が四作目となった。

1965年(昭和40年)の『夕べの雲』から連綿とつながる庄野文学の歴史は、そのまま、庄野家の歴史だったと言ってもいい。

一人で西瓜を半分食べたいというのがフーちゃんの夢であった。(略)「こういうことは、祖父母がやってやらないと」と妻はいい、よろこぶ。(庄野潤三「庭のつるばら」)

ささやかな日常生活の記録が、庄野文学では、そのまま物語となった。

伊良湖岬の伊良湖ビューホテルへ妻と二人で海水浴をしに行ったのは、何年くらい前になるだろう? その前は二年続けて蒲郡ホテルへ行き、フェリーで三河大島に渡って海水浴をした。(庄野潤三「庭のつるばら」)

短篇小説『三河大島』は、1979年(昭和54年)1月『群像』に発表されている(『屋上』所収)。

海水浴小説は、庄野文学の読者にとって、夏の楽しみのひとつだった。

何しろこちらは夏になると海へ行って泳ぎたい。小田急線で途中乗換をして茅ヶ崎海岸まで海水浴をしに何年か続けて行ったこともあるが、もう年で電車で立ちん坊で行くのはきつくなった。海べのホテルに泊って海水浴のできるところがいい。それで、蒲郡ホテルを見つけたのであった。(庄野潤三「庭のつるばら」)

伊良湖は、1980年代における庄野夫婦の定番となる。

私たちは夏になると伊良湖と決めた。その後、一度、長男夫婦を誘って、まだ独身の次男も参加して、家族で出かけたことがある。このとき、長女は結婚していて、メンバーに加わらなかったが、みんなから伊良湖の話を聞いて、いつか行ってみたいと思ったらしい。(庄野潤三「庭のつるばら」)

伊良湖旅行には、盟友・小沼丹も加わった。

伊良湖へ行くようになってから二年目の秋に、友人の小沼丹夫妻を誘って、一緒に行った。秋にしたのは、小沼の教えている早大では、秋に早稲田祭というのがあって、一週間、学校が休みになるからであった。(庄野潤三「庭のつるばら」)

庄野夫妻と小沼夫妻が伊良湖を訪れたのは、1981年(昭和56年)10月のことである。

庄野さんの海好きは晩年まで続いた。

二、三年前のことだが、私は南足柄の長女に誘われて、小田原の御幸が浜へ海水浴に行った。ここの浜は波が荒い。私が海へ入ろうとしたとき、大きな波が来て、波に巻き込まれた私の身体は、波打際に叩きつけられた。(庄野潤三「庭のつるばら」)

闘病から復活した庄野さんが、小田原で海水浴をするエピソードは、『さくらんぼジャム』(1994)で読むことができる。

夏の思い出は、アメリカ時代にもあった。

オハイオ州ガンビアのケニオン・カレッジにいたとき、八月になって帰国の日が近づいたころ、私たちが入っていた「ホワイトバラックス」という若い教授のための住宅で、妻がよくこの歌をうたったのを思い出す。(庄野潤三「庭のつるばら」)

ガンビア時代のことは『ガンビア滞在記』を始めとする多くの作品に描かれている。

「兄の五十回忌」は、長篇『野鴨』(1973)を思い出させるエピソードだ。

戦後早くに亡くなった長兄鷗一の奥さんの里子さんから封書が届いた。十一月二日に大阪阿倍野のお墓で鷗一の五十回忌の法要をしますという案内であった。(庄野潤三「庭のつるばら」)

『野鴨』は、長兄(鷗一)の長女の結婚式の案内状から始まっている。

長兄(鷗一)は、庄野さんの故郷である大阪を象徴する存在だった。

それにしても兄の五十回忌をしてくれるのはうれしい。大きくなった啓子ちゃん、育子ちゃんに会えるのがたのしみ。小さいころ、帝塚山の家で、いま南足柄にいる長女と一緒に遊んだ二人である。(庄野潤三「庭のつるばら」)

親族と同様に、多くの仲間たちが、庄野文学には登場した。

長篇『早春』(1982)は、大人になった作者が、学生時代の旧友(太地一郎)との再会を楽しむ小説である。

神戸の松井夫人は、私の学校友達の松井嘉彦の奥さん。阪神大震災で神戸市内にあった松井の工場がつぶれた。その打撃のために松井は身体を悪くして寝つき、震災の翌年、残念なことに亡くなった。(庄野潤三「庭のつるばら」)

同世代の旧友である松井嘉彦の死は、庄野さんに大きな衝撃を与えたはずだ。

工場は全壊したけれども、東灘区の自宅は無事であった。あとに奥さんと一人娘の恵理ちゃんが残された。お父さんがいなくなって、恵理ちゃんはさびしがっているらしい。(庄野潤三「庭のつるばら」)

松井恵理ちゃんは、神戸の高校を卒業した後、大阪の帝塚山学院に入学している。

このとき、帝塚山学院大学で教えていたのが、次兄(庄野英二)だった。

多くの時間が流れ、幾人もの仲間たちが逝った。

『庭のつるばら』という小説には、過ぎ去った時間の重みが凝縮されている。

これが「ただの日記文学ではない」ということは、実際に読み終えたときに分かるはずだ。

『庭のつるばら』に描かれているのは、庄野潤三という人間が生きた「長い時間」である。

その「長い時間」の先端にあるものが、「現在」という形で姿を見せていただけにすぎない。

過去を描きながら現在を描く

「現在」を象徴するエピソードは、『エイヴォン記』(1989)以来のレギュラーメンバーだった清水さんの急死だろう。

清水さんは病院ですかと訊くと、「二時半に亡くなりました」という、思いがけない返事であった。お悪いらしいとは察していたけれども、お亡くなりになるとは思っていなかったので、力が抜けた。(庄野潤三「庭のつるばら」)

生きていく上で、親しい人の死は避けられないものである。

前作『せきれい』(1998)で小沼丹を見送った庄野夫婦は、本作『庭のつるばら』で清水さんを見送ることになった。

清水さんの最後のお便りは、妻の誕生日に下さったばらの絵のカード。「お誕生日おめでとうございます。先生と奥さま、いつまでもいつまでも元気でいてくださいませ。私ももう一度元気な顔でお目にかかれることを願って頑張りましょう。一九九七・八・一九 清水勝子」(庄野潤三「庭のつるばら」)

1997年(平成9年)8月という「現在」が、清水さんの死によって、象徴的に描かれている。

「エイヴォン? エイヴォンといえばイギリスの田舎を流れている川の名前だ。ほら、『トム・ブラウンの学校生活』のなかで、トムが学校の規則を破って釣りをする川が出て来るが、あの川の名がエイヴォンだ」(庄野潤三「庭のつるばら」)

エイヴォンのばらをくれた清水さんは『エイヴォン記』の名付け親と言っていい。

そして、「フーちゃん三部作」以降、清水さんは庄野文学のレギュラーメンバーとなっていく。

長女の世話で南足柄の長泉院に私たち神奈川庄野のお墓を建てた。その新しいお墓の披露をした日、清水さんに短いお経を唱えてくれますかと頼むと、快く引受けて、家族みんなで新しい墓石の前に立ったとき、短いお経を上げて下さった。八月の暑い日であった。(庄野潤三「庭のつるばら」)

清水さんの死は、本作『庭のつるばら』で、間違いなくクライマックスとして設定されている。

対照的なエピソードが、長女(夏子)の長男(和雄)の婚約だろう。

銀座へ個展を見に行った日の夜、南足柄の長女より電話。続いて長年の和雄から電話。妻が紹介して和雄をおつきあいを始めた生田の梅原聡子さんとの間に結婚の約束がきまりましたといううれしい報告。(庄野潤三「庭のつるばら」)

『エイヴォン記』で主役を務めた清水さんから、初孫(和雄)へと、庄野文学の登場人物は、確実に世代交代を進めている。

それは、夫婦の晩年シリーズという物語群が、つまり、庄野潤三という作家の晩年を意味しているということでもある。

長い歴史の終わりが、この物語の中にもしっかりと姿を現しつつあったのだ。

次男が挨拶して、私の喜寿のお祝いにみんなでそれぞれお祝いのことばを綴った寄せ書き入りの包みを渡してくれる。(略)寄せ書きの紙の真中に、丸をかいて、その中に「祝 喜寿 伊良湖にて」として、97・JULY25・26・27と日附が入っている。(庄野潤三「庭のつるばら」)

「97・JULY25・26・27」と示されている日付も、この物語が語る「現在」を意味するものだ。

庄野家の長い歴史の先端に(つまり「現在」に)、一族揃っての伊良湖旅行があった。

渥美半島に入ると、道ばたに「伊良湖岬」という文字が見える。小沼丹夫妻を誘って伊良湖ビューホテルへ最後に来たのは、いつだろう? 十年以上前になる。あれから私が大病して、小沼は病院で亡くなった。(庄野潤三「庭のつるばら」)

伊良湖岬は、過去と現在をつなぐ役割を果たしている。

小沼丹の小説だったら、ここから新しい物語が始まったかもしれない。

長女は、四月に出た『ピアノの音』は売れていますかと訊く。本が出来たとき、長女のところの家族全員の名前を書いた署名本を贈った。(庄野潤三「庭のつるばら」)

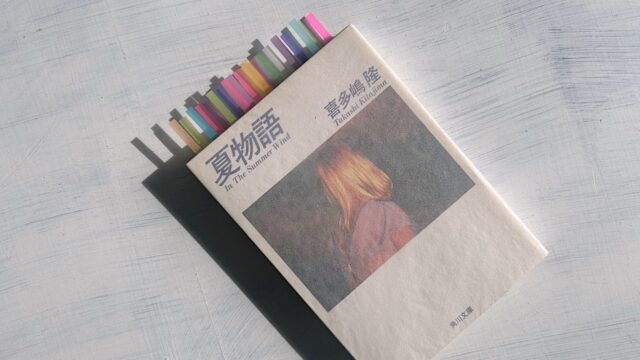

夫婦の晩年シリーズ2作目の『ピアノの音』は、1997年(平成9年)4月に講談社から刊行された。

夫婦の晩年シリーズは、好評をもって迎えられた。

三越のあと、紀伊國屋へまわり、フーちゃんに上げる『たから島』(スティーブンソン)を買う。四月に出た『ピアノの音』を探したが、一冊もなかった。八月に重版二刷が出たばかりだが、それも無い。(庄野潤三「庭のつるばら」)

井伏鱒二全集も、庄野家の現在を語るエピソードとして読むことができる。

読売ランド前の坂の上に住む次男には、筑摩から出ている新しい井伏鱒二全集を上げることにしている。次男は小学生のころ、井伏さんの訳した『ドリトル先生物語全集』を愛読していた。(庄野潤三「庭のつるばら」)

1993年(平成5年)7月に亡くなった井伏鱒二の全集は、1996年(平成8年)から刊行開始。

死んでなお、井伏鱒二は、庄野潤三の「現在」に関わり続けていた。

それは、盟友・小沼丹も同じことだっただろう。

妻は、けさ、五時に目が覚めたとき、郭公が鳴くのが聞えましたという。(略)小沼丹の最後の随筆集となった『珈琲挽き』のなかに、近所にいる吉岡達夫から電話がかかって、いま、うちの屋根で郭公が鳴いていると知らせてくれる話があるよと話す。(庄野潤三「庭のつるばら」)

「近所にいる吉岡達夫から電話がかかって、いま、うちの屋根で郭公が鳴いていると知らせてくれる話」は、『珈琲挽き』に収録されている「郭公とアンテナ」という随筆のことだ。

小沼丹には『小さな手袋』という随筆集もある。

夏の間、亡くなった小沼丹の最初の随筆集『小さな手袋』をとり出して読んだ。最後は「蒸気機罐車」。(庄野潤三「庭のつるばら」)

庄野さんは、小沼丹の随筆が本当に好きだった。

小沼丹の随筆には「小沼丹そのもの」というべき趣きがある。

小沼丹の形見として贈られたものは、塩瀬の帯である。

先日、小沼夫人が届けてくれた小沼の形見の塩瀬の帯をはじめて締める。やらかくて、締め心地は満点。洗面所の姿見の前へ行ってからピアノの上の小沼の写真に報告。「ありがとう、小沼。いいよ」という。(庄野潤三「庭のつるばら」)

「ありがとう、小沼。いいよ」という言葉は、いかにも小沼丹が使いそうな言葉を、庄野さんが真似たものだったろうか。

昨年亡くなった小沼丹の次女の李花子さんからスケッチ集『馬画帖』が届いた。病院のベッドで小沼は大学ノートに馬の絵ばかりかいていた。その馬の絵を集めて一冊にしたもの。(庄野潤三「庭のつるばら」)

私家版『馬画帖』は、小沼丹が生前親しくしていた人たちにのみ配られたものらしく、一般に入手することはできない。

2024年(令和6年)6月に夏葉社から刊行された、庄野千寿子『誕生日のアップルパイ』表紙のイラストは、小沼丹の『馬画帖』から引用されたものである。

小沼丹が亡くなって、ごく親しい文学仲間は阪田寛夫だけとなった。

戦後、大阪中之島の朝日放送で机を並べて仕事をしたころ、同僚のみんなから阪田は「阪田はん」といって親しまれていた。進行係を務めるウタコさん(剣幸の愛称)はどういって阪田を紹介するだろう? きっと「大浦みずきさんのお父さんです」というのだろう。(庄野潤三「庭のつるばら」)

阪田寛夫は、宝塚『歌劇』に連載中の小林公平『花の道より』三百回を祝う会で、講演をすることになっていた。

その「大浦みずき」というのも、阪田の次女のなつめちゃんが宝塚音楽学校に入って、本科生の夏休みのころに、阪田からなつめの芸名をつけて下さいと頼まれて、私がつけたものだ。(庄野潤三「庭のつるばら」)

1956年(昭和31年)に生まれた阪田なつめの「なつめ」という名前も、そもそもは、1955年(昭和30年)、日本経済新聞に連載された庄野潤三の小説『ザボンの花』に登場する女の子の名前(なつめ)に由来している。

庄野潤三と阪田寛夫との交流は、他のどんな作家仲間よりも古く、濃密なものだった。

一月ほど前から楽しみに待っていた阪田寛夫のモービル児童文化賞の贈呈式のホテルオークラへ行く日が来た。(略)五時十分ころに贈呈式の式場へ行く。(庄野潤三「庭のつるばら」)

レセプション会場では、童話作家の工藤直子と会っている。

阪田寛夫の『どれみそら』は、どうして「サッちゃん」のようなこどもの歌を書くようになったか、阪田が半生をふり返って話す形の本だが、この本で聞き手になった童話作家の工藤直子さんに会った。(庄野潤三「庭のつるばら」)

燭台付きの古いピアノ「ノイマン爺さん」は、工藤直子の伊豆の自宅に引き取られたという。

古い仲間である福田宏年も亡くなった。

夕食前、居間で夕刊を何気なしに広げたら、福田宏年という活字が目に入った。何と福田宏年さんが「くも膜下出血」で亡くなったという記事。六十九歳とある。(庄野潤三「庭のつるばら」)

ドイツ文学者(福田宏年)には、『ウィーンの錠開け屋』という、良い随筆集がある。

「巻ずしと中国──庄野潤三」という随筆には、庄野さんが登場していた。

小沼丹といい、福田宏年といい、一緒に気持よく酒を飲んだ友がいなくなり、さびしい。(庄野潤三「庭のつるばら」)

長く生きるということは、つまり、仲間たちを見送るということでもあったのかもしれない(庄野さんは、やがて、阪田寛夫をも見送ることになる)。

妻の読書体験も、庄野家の現在を語るエピソードである。

「群像」に載った阪田寛夫の、亡くなったお兄さんの思い出を書いた「兄の帰還」を読んだ妻は、図書室の本棚から阪田の『桃次郎』を出して来て、「パラパラおちる雨よ」を読む。(庄野潤三「庭のつるばら」)

阪田寛夫「兄の帰還」は『ピーター・パン探し』(1999)に収録された。

『ピーター・パン探し』は、亡き小沼丹へ捧げる短篇「七十一歳のシェイクスピア」も収録されている名作品集だ。

一週間ほど前のこと。妻は『ディヴィド・コパフィールド』(ディケンズ)を読み終わったという。六冊あって、その六冊目を読み終わった。(庄野潤三「庭のつるばら」)

ピアノ教室に通い、ディケンズを読む妻(千寿子さん)は、いかにもインテリで、作家の妻らしい女性である。

お昼ご飯のとき、妻は、いま読んでいる文庫本のコンラッド『青春・台風』の話をする。コンラッドは、両親がポーランドの地主で貴族の家に生まれた。(庄野潤三「庭のつるばら」)

昼食のときの夫婦の会話が「ジョゼフ・コンラッド」である。

多くの読者が憧れるような夫婦像が、『庭のつるばら』にはある。

このごろ、妻は文庫本でフィールディングの『トム・ジョーンズ』を読んでいる。「面白くて、ひとりで声出して笑ってしまうの」という。(庄野潤三「庭のつるばら」)

古いイギリス文学が多いのは、もちろん、庄野文学の源流がイギリス文学にあるからだ。

二週間くらい前から、妻は岩波文庫モンテーニュ『エセー』を読んでいる。(略)モンテーニュは、過去を振り返らない。先のことを考えない。いまを愉快に生きてゆくのがいいという考え方だという。そこのところが私の書いた『夕べの雲』と同じなのと妻はいう。(庄野潤三「庭のつるばら」)

庄野文学最大の理解者は、間違いなく、庄野夫人(千寿子さん)だった。

もちろん、親族はみな、庄野さんの作品の良き読者だっただろう。

昭雄もおじいちゃん元気そうだった、ワーズワスのこと書いた新聞読んだといえばよかったと残念がっていました(註・丁度そのころ、ワーズワスのらっぱ水仙をうたった詩のことを読売新聞の随筆に書いて出した)。(庄野潤三「庭のつるばら」)

「ワーズワスのらっぱ水仙をうたった詩のこと」を綴った随筆は「わが散歩・水仙」という作品で、随筆集『野菜讃歌』(1998)に収録されている。

『野菜讃歌』収録の「わが庭の眺め」は、『山と渓谷』に掲載された随筆だ。

「山と渓谷」の若菜さんのお母さんから昨日、電話がかかり、今日、届いた北海道のグリーン・アスパラを少し茹でて、妻は清水さんに届ける。(略)若菜さんは私の読者で、はじめて原稿をとりに来たとき、お宅の庭のばらをいっぱい持って来て下さった方である。(庄野潤三「庭のつるばら」)

「『山と渓谷』の若菜さん」とあるのは、『山と渓谷』副編集長で、後に独立する若菜晃子のことだろう。

『庭のつるばら』は、読み飛ばす部分がまったくないほど、内容の濃厚な物語だ。

さりげなく出てくる名前のひとつひとつに注意しながら、慎重に読み進めていく必要がある。

ところで信州大学の先生をしている梅原さんのお父さんは、私の本の読者である。講談社から今年四月に出た『ピアノの音』に挟み込んだ読者アンケートのはがきを出して下さった。(庄野潤三「庭のつるばら」)

「信州大学の先生をしている梅原さんのお父さん」とあるのは、国語学者(梅原恭則)のことで、夫人は「梅原洋子」である。

梅原家の一人娘(梅原聡子)が、南足柄の長女(夏子)の長男(和雄)と婚約するのだから、人生はおもしろいものだと思う。

庄野家を訪れた梅原さんは、書斎の隅にある備前の甕を見て「井伏さんのかめですね」と言う。

『夕べの雲』のなかに、この備前のかめを井伏さんの口利きで手に入れた話が出て来る。私の本をよく読んで下さっていることが分る。「学生のころからご本を読んで居りました」といわれる。(庄野潤三「庭のつるばら」)

『夕べの雲』(1960)から連綿とつながる庄野家の時間が、今村和雄と梅原聡子の婚約という形でまとまっている。

小沼丹の死も、清水さんの死も飲みこんで、時間は今日も流れ続けている。

庄野さんは、過去を描きながら現在を描く作家だった。

書名:庭のつるばら

著者:庄野潤三

発行:2003/02/01

出版社:新潮文庫