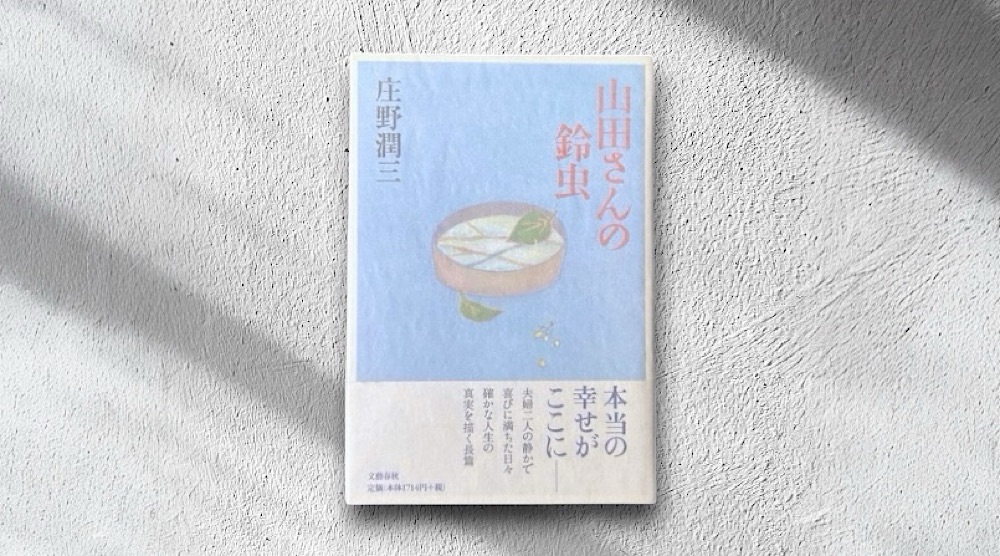

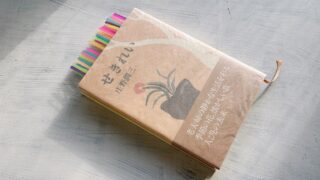

庄野潤三『山田さんの鈴虫』読了。

本作『山田さんの鈴虫』は、2001年(平成13年)4月に文藝春秋から刊行された長篇小説である。

この年、著者は80歳だった。

物語の鍵は「おともだーち」

タイトル「山田さんの鈴虫」が意味しているものは何だろうか?

午前中と昼間は静かにしていて、夕方になるとなき出す山田さんの鈴虫が、夜になってもなかない。気にしていたら、翌朝になってやっとなき出す。妻は、「おともだーち、なき出したよ」といってよろこぶ。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

「おともだーち」は、子どもたちが小さかった頃(5人家族が一緒に暮らしていた頃)に聴いた、『オペラ・アリア名曲集』に由来している。

「オペラ・アリア名曲集」のなかの女性歌手の歌で、歌の途中に、「おともだーち、待っていーる」と聞こえるところがあって、そこへ来ると、みんな笑った。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

実際に、庄野家にあるのと同じレコードを買ってきて聴くと、「おともだーち」と聞こえる曲が見つかった。

どうやら「おともだーち」というのが、この物語の鍵となっているらしい。

妻のピアノのおけいこは、近所にいる有美ちゃんとのおつきあいから始まった。そのころはまだ小さかった有美ちゃんが、妻の姿を見かけると、いつも走って来てくっつく。(略)妻の幼い「おともだーち」である。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

近所の「おともだーち」である山田さんからもらった鈴虫をきっかけとして作者は、様々な友人知人を語り始める。

つまり、この作品は、庄野夫妻の親しい人々について綴った物語なのだ。

近所の人たちや作家仲間だけではない。

記憶の中の懐かしい人々や一般読者まで、実に膨大な登場人物が、この小説を埋め尽くしている。

山田さんはご主人を亡くしてから、お弟子さんに毛糸の編物を教えて暮らしておられる。山登りが好きで、ときどきグループのお友達と山登りに行く。(略)ご主人がいなくても、陰気にならないで快活に暮しているのがえらい。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

その山田さんが鈴虫をくれた。

「お宅、鈴虫は要りませんか。うちで鈴虫がいっぱいかえったんですけれど」といわれる。うれしいわと妻がいうと、早速、鈴虫の入ったかごを届けてくれた。そうして、「なかなくなったら、持って来て下さい」といった。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

鈴虫は季節の虫だから、冬になる前には、どれも死んでしまうだろう。

妻は、かごの中の数が少なくなったという。(略)「おともだーち」が少なくなって来たのはさびしい。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

「「おともだーち」が少なくなって来たのはさびしい」とあるものが、この物語全体の基調となっている。

井伏さんを中心にした飲む会がいつも「くろがね」で開かれ、みんなよく飲んだものだ。いつかそんな会の最中にみんなで寄せ書きをしたことがある。そのとき、井伏さんは、「ここを先途と飲む酒は」というようなことを書かれたのを思い出す。あっちでもこっちでも「お酒」という声がかかった。この飲む会のメンバーであった人たちも、大方いなくなったのはさびしい。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

「おともだーち」の中心にあるのは、小沼丹や井伏鱒二を始めとした、文学関係の仲間たちとの楽しい思い出である。

「くろがね」は井伏さんがひいきにしておられた店で、亡くなった小沼丹と私は開店以来の常連客であった。ここでよく井伏さんをかこむ飲む会がひらかれた。そのメンバーの横田瑞穂さん(ロシア文学)も新庄嘉章さん、村上菊一郎さん(フランス文学)もいなくなり、さびしくなった。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

それは、長い人生を生きぬいてきた者の寂しさだったかもしれない。

のれんの「くろがね」という字は、井伏さんがかかれたもの、ここで井伏さんをかこむ会がよく開かれた。そのときのメンバーの横田瑞穂さん(ロシア文学)も新庄嘉章さん、村上菊一郎さん(フランス文学)も小沼丹(英文学)も、皆さんあの世の人となった。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

山田さんからもらった鈴虫の鳴く「おともだーち」は、5人家族が一つ屋根の下で暮らしていた楽しい時代を思い出させ(『絵合せ』や『明夫と良二』の時代だ)、5人家族の思い出は、井伏鱒二や小沼丹と飲み歩いた懐かしい記憶を呼び起こしていく。

長い人生を生きぬいてきたものが感じる、一瞬の寂しさ。

そこに、この物語のテーマがある。

小沼夫妻と一しょに伊良湖岬にある眺めのよいホテルに行った。二年続けて行った。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

懐かしい記憶の中心にあるのは、やはり、小沼丹だった。

亡くなった小沼丹には、お嬢さんが二人いる。下のお嬢さんの李花子さんから小田原のかまぼこが届く。(略)昔、小沼の家でお酒をよばれて、小沼と二人で外へ出かけようとしたら、玄関まで送って来た李花子さん(まだ学校へ行っていたころの)が、お姉さんと一緒に、「お父さん、酔っぱらわないでね」といったのを思い出す。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

同世代の盟友・小沼丹を失ったときの寂しさは、『せきれい』(1998)に詳しい。

早稲田大学で講師の仕事をしていたのは、1963年(昭和38年)のことだ。

私がワセダへ来るようになったのは、小沼丹が世話してくれたからであった。週に一回の出講日には、授業の終ったあと(夜間の二部の授業も一組持っていて)、小沼と飲みに行った。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

小沼丹と飲み歩いた時代こそ、「おともだーち」の一番奥底にしっかりと根付いている楽しい記憶である。

昔、荻窪の井伏さんのお宅で小沼丹と一緒になった。丁度、小沼の半年間のロンドン留学の思い出話の第一回が「文芸」に載ったばかりで、そのことが話題になった。題は「椋鳥日記」。井伏さんはこの題がお気に召さないらしい。「椋鳥じゃあねえ」といわれる。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

小沼丹『椋鳥日記』は、1974年(昭和49年)の作品。

井伏鱒二と小沼丹は、庄野潤三の交友関係を語る上での両輪となっている。

仲間亡き後も、遺族との交流は続いた。

荻窪清水町の井伏夫人より、井伏さんの郷里の福山市加茂町のお酒が届く。(略)ラベルに井伏さんの漢詩の訳の「このさかずきをうけてくれ……」が入っている。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

井伏鱒二の酒は『勧酒深山』という名前だった。

長女(今村夏子)の結婚は、井伏夫人の紹介によるものだったから、関係は深い。

朝から妻は井伏さんに届けるかきまぜを作る。(略)井伏さんの奥さまは九十三歳になるが、大へんお元気そうだ。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

幅広い人脈を持つ井伏鱒二を介した交友も少なくなかった。

ちくまの会は、筑摩書房の井伏鱒二全集が別館二巻を残してあらかた刊行を終ったのを記念して、監修、編集に名を連ねた人たちを招いてのお祝いの会である。(略)全集の監修は、河盛好蔵、飯田龍太、小沼丹、安岡章太郎、三浦哲郎と私の六人。このうち小沼は残念なことに亡くなり、今日の会には体調を崩されたという飯田龍太さんのほか皆さん出席。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

筑摩書房『井伏鱒二全集』は、1996年(平成8年)から2000年(平成12年)に渡って刊行された。

河盛好蔵は、翌年の2000年3月に他界(97歳だった)。

結婚するときに仲人を務めた関係で、安岡章太郎とは家族ぐるみの付き合いがある。

安岡治子ちゃんは、私の友人の安岡章太郎のお嬢さん。東大でロシア語の先生をしている。(略)一人っ子だが、気持のやさしい、いいお嬢さんだ。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

この物語は、1998年(平成10年)の秋から1999年(平成11年)の初夏にかけての庄野家が舞台となっている(長女の手紙に「一九九九年の幕あけにふさわしいビッグホリデーをプレゼントしていただき、本当にありがとうございます」とある)。

1999年(平成11年)2月、作者(庄野潤三)は78歳の誕生日を迎えている。

先輩を含め、ずいぶん多くの仲間たちを見送った末の78歳だった。

最初に登場する「おともだーち」のエピソードは、そんな心境を踏まえて書かれたものだったのだろう。

『エイヴォン記』と縁の深い清水さんは、まさしく「おともだーち」の代表選手だった。

昔、まだ清水さんが元気であったころ、よく散歩に出かけるとき、崖の坂道をばらの花束をかかえてゆっくりと上って来る清水さんに会ったのを思い出す。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

清水さんの死は『庭のつるばら』(1999)に詳しい。

神戸の松井嘉彦は、『水の都』(1978)と深い関わりのある学友だった。

松井は大阪外語英語部の同級生。私が大阪、神戸を主題にした『水の都』を書くために神戸へ通ったとき、よく会って、神戸の町を妻と三人で歩くのに案内役になってくれた。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

『水の都』といえば、叔母夫婦の存在を忘れることはできない。

妻はこの芦屋軒は、私が『水の都』を書くために芦屋にいる妻の叔母夫婦のところへよく行っていたころ、一度、この店に入って、すき焼をご馳走してくれたことがありますという。(略)駅前通りの、あまり大きくない店であった。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

作品を通してつながる縁というものもあった。

一水展は、講談社から私の『野鴨』(昭和四十八年)が出たとき、装幀をお願いした木下義謙さんからご案内を頂いていた。ところが、一水会の長老であった木下さんが九十いくつかで亡くなられたあとは、池田清明さんから毎年招待券を頂くようになった。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

単行本の装幀を手掛ける画家とは、新聞社の紹介で知り合うことが多かったらしい。

入江観さんには、はじめて日動画廊で個展がひらかれたとき、当時、日本経済新聞の文化部長であった田村祥蔵さんから紹介のお手紙を頂いて妻と二人で見に行った。(略)丹阿弥丹波子さんは、昭和四十年に講談社から私の『夕べの雲』が出たとき、表紙の装画をいただいたことがある。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

まさしく「おともだーちの輪」である。

古い作品に対する愛着は、生涯深かった。

『夕べの雲』は、前に私の『静物その他』を出版したカリフォルニアのストーン・ブリッジ社から刊行されることになっている。『夕べの雲』は講談社から出た昭和四十年に、読売文学賞を受賞した作品で、私が自作のなかでいちばん気に入っているものだ。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

アメリカ班『静物その他』の翻訳を担当したのは、日本の東北で牧師の子とした生まれ、現在は米国で暮らしているウェイン・ラーマズ。

日本経済新聞に連載した『夕べの雲』と『ザボンの花』には、とりわけ特別の思いがあったのだろう。

むかし、日本経済新聞にはじめての新聞小説を書いた。それが『ザボンの花』。(略)題を先に決めなくてはいけない。どうしようかと考えていたら、妻が、子供のころにレコードできいた歌に、「ザボンの花の さくころは」で始まるのがあったといい、その歌を口ずさんでみせた。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

『ザボンの花』が日本経済新聞に連載されたのは、1955年(昭和30年)のことである。

長女(今村夏子)の次男(今村良雄)が、下曽我の市川陽子さんと結婚することになったところで、尾崎一雄の思い出が出てくる。

下曽我といえば梅林で有名なところで、尾崎一雄さんの住んでおられたところだ。私たちが小田急線の生田の山の上に家を建てて住むことになったとき、これを知った尾崎さんは神奈川へよく来たといってよろこんで下さり、一日、私たちを下曽我のお宅へ招いて下さった。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

庄野文学に小田原の鰻屋が登場するのは、尾崎一雄の影響によるところが大きい。

次兄(庄野英二)は児童文学者だった。

私の生田の家のピアノの上の壁にかかっているフランス人形の絵は、兄からの贈り物である。(略)大切な兄の形見となった。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

従前から、庄野さんの小説には、亡くなった父母や長兄を偲ぶ文章が多かった。

この浜木綿は、大阪帝塚山の生家の庭にあったもの。(略)母が亡くなったから、何となく母の形見のような気のする浜木綿である。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

拾いきれぬほどの「おともだーち」が登場する、この作品は、ある意味では、作者(庄野潤三)にとっての集大成のようなものであったかもしれない。

失われていくものと変わらないもの

失われていくのは仲間たちばかりではなかった。

私たち一家が東京練馬の石神井公園から生田へ引越して四十年になるが、生田へ来たころの馴染の店も少なくなった。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

移りゆく時代と、変わりゆく街並みも、また、この物語の主旋律となっている。

大沢は、宿河原にある南武造園の責任者である。お兄さんが社長をしていたが、気の毒に病気で亡くなり、植木の手入れだけをやっていた次男の大沢は、南武造園の代表にされてしまった。早くから隠居してしまった親父さんが最初うちへ職人を連れて手入れに来たときは、大沢(まあちゃん)はまだ中学生であった。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

生田での暮らしの中で、様々な付き合いが生まれた。

朝、いつもの塗装屋の親子と一緒に、坂富建設の安雄さんの長男が来る。安雄さんは生田の山の上に私たちの家を建ててくれたときの職人の頭であった。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

変わるものもあれば、変わらないものもある。

お正月の料理は、いつでも「益膳」だった。

五時半、益膳からみんなで食べるお鮨の出前が届く。はじめはうな重を取っていたが、みんな好きなものを食べようということになり、女はお鮨、男はうな重となった。それが今年は全員お鮨ということになる。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

だるま市の帰りには、「味良」のたんめんを食べた。

帰りは生田駅の近くの中国料理店の味良(みよし)へ入って、たんめんを食べる。(略)窓際のテーブルは大きくて、ゆったりしていて、気持がいい。たんめんはキャベツやもやしなどたっぷり入っていて、スープがおいしい。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

理容室「京」も、そのひとつだ。

次男は休みでこれから「京」へ散髪に行くというので、お刺身買って上げるから寄るようにと話す。「京」は、生田の私たちの近くにある店で、次男は長沢の借家にいたころ、散髪はみんな「京」でしていた。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

次男(庄野和也)は、新星堂に勤めていた。

次男の勤めている新星堂は、もともとはレコードの販売で出発した会社だが、レコードのほかに書籍も扱うようになった。私の本が出るときは、書籍担当の者から次男のところへ、「お父さんの本が出ますよ」と知らせてくるらしい。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

庄野文学のアイドル(庄野文子)は、次男(庄野和也)の長女である。

かつて、幼稚園児だったフーちゃんも、本作『山田さんの鈴虫』で、とうとう中学生になった。

フーちゃんの西生田小学校の卒業式の日。生憎、昼前から雨がふり出す。ただし、傘なしでも歩けるくらいの小雨。ひどい降りでなくてよかったと、妻とよろこぶ。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

長男(庄野龍也)は、本作『山田さんの鈴虫』で自宅を購入して、「山の下」から「西長沢」へと引越していった。

結婚したてのころ、長女夫婦が入っていた借家のある餅井坂へ行く道を走り、西長沢の信号のところで右へ(百合ヶ丘の方へ)折れる。ビデオを売る店の前を左の横丁へ入ったところの左側、と次男に教える。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

そして、作者である庄野さんは、今も小説を書き続けていた。

次男はその前、五時ごろに電話をかけて来て、「波、読みましたか?」と訊く。新潮社から出ている「波」に、藤子不二雄(A)さんが私の『庭のつるばら』のことを書いてくれた。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

「おともだーち」について書き続けることができるのも、作者である庄野さんが生きているからこそだった。

あとで庭へ出て行って、「庭のつるばら」が咲いているのを確かめる。うれしい。このばらのおかげで、この四月に新潮社から私の『庭のつるばら』が出たのである。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

本作『山田さんの鈴虫』は、夫婦の晩年シリーズでは、六作目の作品だった。

①貝がらと海の音(1996)

②ピアノの音(1997)

③せきれい(1998)

④庭のつるばら(1999)

⑤鳥の水浴び(2000)

⑥山田さんの鈴虫(2001)

⑦うさぎのミミリー(2002)

⑧庭の小さなバラ(2003)

⑨メジロの来る庭(2004)

⑩けい子ちゃんのゆかた(2005)

⑪星に願いを(2006)

失われていくものと、変貌していくものの中で、庄野さんは、ひたすらに「今」を書き続けた。

それは、自分の中に残る「記憶」をも含めた「今」だった。

朝食のとき、昨日、安岡が送ってくれた紀南のポンカンを頂く。おいしい。葉つきポンカン。「おいしいな」「おいしいね」と妻と二人で感心しながら頂く。(庄野潤三「山田さんの鈴虫」)

庄野文学を紡ぎあげたものは、妻と二人で築きあげた生活でもある。

それは「おともだーち」の原点でもあった。

本作『山田さんの鈴虫』は、今を生きる作家が描いた、失われた者たちの物語である。

人生をはかなむわけでもなく、加齢を悔いるわけでもない。

与えられた人生を受け容れながら生きていく男の姿が、そこにはある。

ある意味では、庄野文学にとっての人名録と言っていいほど、多くの名前が本書には登場している。

それも、庄野潤三という作家が生きていたことの、ひとつの証だったのかもしれない。

書名:山田さんの鈴虫

著者:庄野潤三

発行:2007/10/10

出版社:文春文庫