『ねじまき鳥クロニクル』において、読者を最も困惑させるのが「ノモンハン戦争」や「皮剥ぎ」といった歴史的エピソードだろう。

失踪した妻を探す夫の物語に、なぜ、半世紀以上も前の「戦争の記憶」が介入しなければならなかったのか。

個人の痛みが国家の記憶と結びつく「悪の系譜」について、今回は考察してみたい。

ノモンハン事件:「個人の喪失」と「歴史の亀裂」

「失踪した妻を探す」という個人的な物語から始まった『ねじまき鳥クロニクル』。

夫婦の問題は、なぜ、1939年の満州国境へと遡っていったのだろうか。

なぜ「ノモンハン事件」なのか

失踪した妻を探すのに、どうして「ノモンハン事件」が出てくるのか?

それは、「現代を生きている我々とは何か?」を考えるとき、近代の戦争体験は、大きな鍵となり得るからだ。

『ねじまき鳥クロニクル』にノモンハン事件が出てくることの意味を、村上春樹はインタビューでも語っている。

【村上】たとえば、ノモンハンでの間宮中尉の強烈な体験も、ただの老人の思い出話ではなく、僕の中にも引き継がれている生の記憶であり、僕の血肉となっているものであり、現在に直接の作用を及ぼしているものです。そこが大事なんです。(『考える人』2010年夏号「村上春樹ロングインタビュー」)

村上春樹は、現代の日本人が抱える空虚や喪失のルーツを、近代史の最も深い闇であるノモンハン事件に求めていたのだ。

【村上】それと同時に、いまの日本の社会が、戦争が終わって、いろいろつくり直されても、本質的に何も変わっていない、ということに気がついてくる。それがぼくが『ねじまき鳥クロニクル』のなかで、ノモンハンを書きたかったひとつの理由でもあるのです。(河合隼雄・村上春樹『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』)

「ノモンハン事件」の闇は、我々自身の中に潜む闇だったのではないか?

そんな問いかけが、この物語にはある。

砂漠の井戸で見えた「光」

ロシア人将校「皮剥ぎボリス」による非人間的な拷問は、人間から「人間らしさ(皮)」を剥ぎ取り、ただの肉の塊に変えてしまう、絶対的な暴力の象徴である。

間宮中尉が不思議な体験をするのは、その直後のことだ。

そのような特殊な状況下にあって、私の意識はきわめて濃密に凝縮されており、そしてそこに一瞬強烈な光が射し込むことによって、私は自らの意識の中核のような場所にまっすぐに下りていけたのではないでしょうか。とにかく、私はそこにあるものの姿を見たのです。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』)

妻(クミコ)の家族と親密な交際のあった占い師(本田さん)は、亡くなる際に、主人公への形見分けを、戦友(間宮中尉)に託した。

間宮中尉との出会いにより、主人公は、ノモンハン事件を通して、井戸の底へ潜ることの啓示を受ける(「下に下りたいときには、いちばん深い井戸の底に下りればいい」)。

間宮中尉が井戸の底で一瞬だけ目撃した強烈な光。

それは、地獄のような暴力の果てにのみ現れる「生の本質」でありながら、その後の彼の人生を永遠に「空っぽ」にしてしまった呪いでもある。

この「歴史の現実」を直視することなしに、主人公が「現代の悪(綿谷ノボル)」に立ち向かうことは不可能だったのかもしれない。

綿谷ノボル:洗練された「悪」の系譜

主人公の宿敵・綿谷ノボルは、単なる嫌な義兄ではない。

彼は「歴史の奥にあるいちばん深い暗闇」が、現代社会に適応して擬態化した姿として描かれている。

暴力の変質

構造的に『ねじまき鳥クロニクル』は、「主人公」VS「綿谷ノボル」という二者間の対立を描いた物語である(両者は「クミコ」を求めて争い合う)。

それは、「光の世界」と「闇の世界」との争いでもあった(「それは君が僕の側の世界から、綿谷ノボルの側の世界に移ったということだ。大事なのはそのシフトなんだ」)。

かつて満州で振るわれた直接的な暴力は、現代社会では綿谷ノボルが操る「洗練された言葉」や「メディア上のカリスマ性」、他者の意識をこじ開ける「精神的レイプ」へと姿を変えていた。

逆説的な自己投影

主人公の宿敵(綿谷ノボル)には、著者(村上春樹)自身の姿が、逆説的に投影されている。

「彼の本を解釈する本」は、村上春樹の小説を解釈する本が幾冊も登場したことを示しているし、「性的経済と排泄的経済」という流行語は、『ダンス・ダンス・ダンス』(1988)の「文化的雪かき」という言葉を思い出させる。

そして、1980年代後半のインタレクチュアルの一人として取り上げられ、特集されたのが、まさしく、村上春樹その人だった。

さりげないブラックジョークも、また、村上春樹という作家の得意とするところだったが、綿谷ノボルなる存在に、簡単に手玉にとられてしまう社会こそが、『ねじまき鳥クロニクル』という物語を生み出した土壌だったのではないか。

ノモンハン戦争を生み出したものと、綿谷ノボルを生み出したものと、『ねじまき鳥クロニクル』を生み出したものは、みな同じ土壌の下で根深くつながっている。

その根っこを、どこまでも掘り下げていく作業こそが、つまり、『ねじまき鳥クロニクル』という壮大な物語だったのだ。

野球バット:連鎖する暴力への対峙

『ねじまき鳥クロニクル』の世界において、暴力は「野球バット」に象徴されている。

新京の記憶の継承

満州で中国人を撲殺した際に使われたものと同じ「野球バット」が、時代を超えて主人公の手に渡る。

これは「歴史の闇」を葬り去るためには、自らも暴力の連鎖に足を踏み入れる必要があるという過酷な選択を意味している。

暗闇の中の撲殺

主人公が暗闇で綿谷ノボル(の影)を叩き潰す行為は、不特定多数の人々が沈殿させてきた「集合的無意識の悪」との決戦を意味している。

「彼の引きずりだすものは、暴力と血に宿命的にまみれている。そしてそれは歴史の奥にあるいちばん深い暗闇にまでまっすぐ結びついている。それは多くの人々を結果的に損ない、失わせるものだ」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』)

「闇の世界」の支配者である「綿谷ノボル」は、「歴史の奥にあるいちばん深い暗闇」の象徴であり、だからこそ、主人公は「野球バット」を手にして、綿谷ノボルを叩き潰さなければならない(それは、自分の中の「戦争の記憶」との戦いだった)。

主人公が殴り殺したものは「不特定多数の人々が暗闇の中に無意識に隠しているもの」だ。

ある意味で、それは、自分自身との戦いでもあった。

暴力的な社会に生きて

間宮中尉の戦争体験から綿谷ノボルの暗躍に至るまで、本作が描く「暴力」は、我々の日常のすぐ裏側に潜む通奏低音である。

歴史の闇を直視したことで、主人公は再生への糸口を見つけることができた。

しかし、この巨大な年代記(クロニクル)には、もう一つ忘れてはならない視点がある。

それは、言葉を失った少年(赤坂シナモン)が綴った「物語の継承」という側面である。

次回は最終章として、赤坂親子が担った役割と、タイトルにもなっている「ねじまき鳥」が紡ぐ運命の正体について考察してみたい。

▶次の記事 [『ねじまき鳥クロニクル』の構造と赤坂シナモン|「ねじまき鳥」が紡ぐ運命の年代記]を読む

▶親記事[村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』徹底考察|なぜ最高傑作と呼ばれるのか?

]へ戻る

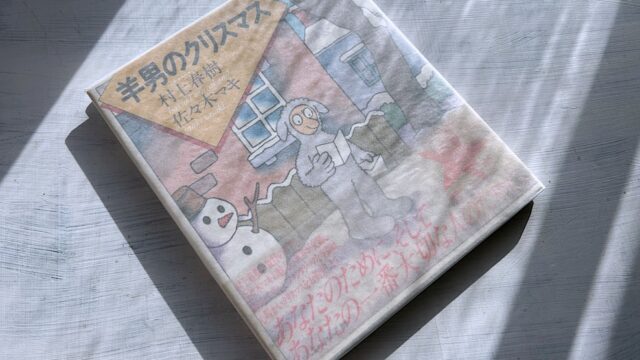

書名:ねじまき鳥クロニクル

著者:村上春樹

発行:1997/10/01

出版社:新潮文庫