村上春樹「更に、古くて素敵なクラシック・レコードたち」読了。

本書は、2022年(令和4年)に刊行されたクラシック音楽エッセイ集である。

『風の歌を聴け』とベートーベンのピアノ・コンチェルト

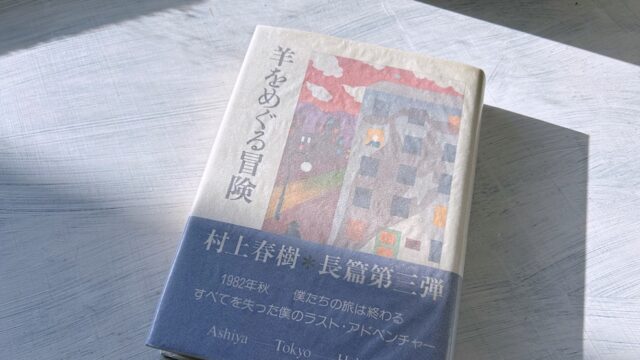

デビュー作『風の歌を聴け』(1979)に、こんな場面があった。

小さなレコード店で、一週間前にジェイズ・バーの洗面所に寝転がっていた、小指のない女の子と再会した場面だ。

「何故ここで働いてるってわかったの?」彼女はあきらめたようにそう言った。「偶然さ。レコードを買いにきたんだ」「どんな?」(略)僕は肯いて、ポケットに手をつっこんだまま店の中をぐるりと見回した。「それからベートーベンのピアノ・コンチェルトの3番」彼女は黙って、今度は2枚のLPを持って戻ってきた。「グレン・グールドとバックハウス、どちらがいいの?」「グレン・グールド」(村上春樹「風の歌を聴け」)

懐かしい場面である。

村上春樹の最新刊である『更に、古くて素敵なクラシック・レコードたち』を読みながら、どうしてこんな場面を思い出したかと言うと、本書にこんなことが綴られていたからだ。

このグールドのレコードは十代のときによく聴いた。そして当時絶対的な定評のあったバックハウスのステレオ盤と何度も聴き比べたものだった。どうして同じ曲でこんなにも印象が違うんだろう、と。(村上春樹「更に、古くて素敵なクラシック・レコードたち」)

これは、ベートーヴェンの「ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 作品37」のところに出てくる文章である。

僕は『更に、古くて素敵なクラシック・レコードたち』を読み終えた後に、『風の歌を聴け』を読み返してみて、小説作品には作家の実体験が反映されているものだということを、改めて感じた。

クラシック音楽と村上春樹的レトリック

本書『更に、古くて素敵なクラシック・レコードたち』は、昨年6月に刊行された『古くて素敵なクラシック・レコードたち』の続編である。

作家・村上春樹が、手持ちのレコード・コレクションを紹介する音楽エッセイ。

紹介されているレコードは、かなり気ままのようでいて、それなりにジャンルや作曲家、演奏家などが偏らないよう、バランスにも配慮している様子が感じられる。

レコードの感想の間に挟まれている、ちょっとしたエピソードが楽しい。

例えば、モーツァルトの歌劇「ドン・ジョヴァンニ K.527」では、こんな体験談が綴られている。

多くの歌劇場でこのオペラを観たが、最も印象に残っているのはプラハの街の小さな歌劇場での公演。有名な歌手はいないし、オーケストラも小編成だが、とても親密で家庭的なステージで、「ドン・ジョヴァ愛」が満ちていて、ほくほくと堪能することができた。拍手し終えて外に出ると、夜の街路には霧が垂れ込めていた。(村上春樹「更に、古くて素敵なクラシック・レコードたち」)

著者は、時々思い出したように、こういうちょっとした回想を紹介しているが、文章のほとんどを占めているのは、レコード録音に対する純粋な感想である。

そして、そのコメントは、相変わらず村上春樹らしい表現で埋め尽くされている。

カサドシュの演奏から常に感じるのは「人柄の良さ」だ。

ルービンシュタインの凄さはまさに「常駐」の凄さだ。

エーリッヒ・クライバーの音はさすがに古いけれど、それがどうした。そんなの「カサブランカ」が白黒映画だからといって観ないのと同じではないか。

クリフォード・カーゾンの演奏は、「交通整理」がよくできているので、音楽の構造がすっきりとわかりやすい。

マリナーの音楽はいつも僕に、湯上がりのこざっぱりした人を思い起こさせる。垢はきれいに洗い落とされ、肌はどこまでも艶やかだ。

、、、などなど。

思うに、村上春樹の音楽エッセイが好きな人っていうのは、サウンドを文学的レトリックに置き換える作業が好きな人なのかもしれないな。

書名:更に、古くて素敵なクラシック・レコードたち

著者:村上春樹

発行:2022/12/20

出版社:文藝春秋