国木田独歩「牛肉と馬鈴薯」読了。

本作「牛肉と馬鈴薯」は、1901年(明治34年)11月『小天地』に発表された短篇小説である。

この年、著者は30歳だった。

馬鈴薯党か、牛肉党か

ある冬の夜、<明治倶楽部>という名前の西洋館に紳士たちが集まってウイスキーを飲んでいる。

彼らは、自分が「馬鈴薯(じゃがいも)党」か「牛肉党」かという話題で盛り上がっていた。

北海道炭鉱会社の<上村(35)>は、同志社大学を卒業後に、北海道開拓を志した経験を持つ。

「其処で田園の中央(まんなか)に家がある、構造は極めて粗末だが一見米国風に出来ている、新英洲(ニューイングランド)殖民地時代そのままという風に出来ている、屋根がこう急勾配になって物々しい煙突が横の方に一ツ。窓を幾個(いくつ)附けたものかと僕は非常に気を揉んだことがあったッけ……」(国木田独歩「牛肉と馬鈴薯」)

後から遅れて参加した<岡本>という男が、上村の野望に理解を寄せてみせる。

どうやら、岡本は、文章を発表している物書きらしい(つまり、国木田独歩自身がモデル)。

岡本が「貴様(あなた)はその『冬』という音にかぶれやアしませんでしたか?」と訊ねると、上村は「あなたはどうしてそれを御存知ですか?」と驚いてみせる。

「さすが、あなたは馬鈴薯党だ!」と続けたのは、岡本が北海道開拓に関心の高い男であるということを、列席者がみんな知っているからなのだろう。

しかし、上村は、北海道の冬が訪れる前に、北海道開拓に挫折し、東京へと逃げ帰ってきたらしい。

「だから馬鈴薯には懲々しましたというんです。何でも今は実際主義で、金が取れて美味いものが喰えて、こうやって諸君と煖炉(ストーブ)にあたって酒を飲んで、勝手な熱を吹き合う、腹が減たら牛肉を食う……」(国木田独歩「牛肉と馬鈴薯」)

彼らは、北海道で農業をする者を「馬鈴薯党」と呼び、都会でビフテキを食べている者を「牛肉党」と呼んでいる。

若い頃には、誰もが北海道の大自然に憧れて馬鈴薯党を目指すが、現実的には、東京にいて美味しいものを食べている方がいい。

そこに、当時の知識人の姿勢が表現されている。

「習慣の圧力」から逃れて自由に生きる

彼らの意見に真っ向から対立するのが、独歩本人がモデルと思しき男<岡本>である。

岡本は、自分はどちらの派閥でもないと、新しい考えを持ち出す。

「僕も矢張、牛肉党に非ず、馬鈴薯党にあらずですなア、然し近藤君のように牛肉が嗜きとも決っていないんです。勿論例の主義という手製料理は大嫌いですが、さりとて肉とか薯とかいう嗜好にも従うことが出来ません」(国木田独歩「牛肉と馬鈴薯」)

つまり、この岡本の考えが、本作「牛肉と馬鈴薯」で、国木田独歩が最も伝えたかったことということになる。

岡本の理想は、牛肉でも馬鈴薯でもないという。

さらには、恋愛も、政治も、宗教も、彼の理想とするところではない。

「喫驚(びっくり)したいというのが僕の願なんです」と、岡本は言う。

「即ち僕の願はどうにかしてこの霜を叩き落さんことであります。どうにかしてこの古び果てた習慣(カストム)の圧力から脱がれて、驚異の念を以てこの宇宙に俯仰(ふぎょう)介立したいのです。その結果がビフテキ主義となろうが、馬鈴薯主義となろうが、将た厭世の徒となってこの生命を咀おうが、決して頓着しない!」(国木田独歩「牛肉と馬鈴薯」)

おそらく、若い日の独歩は、自由なる新天地を北海道開拓に求めていた。

しかし、北海道でさえも理想郷ではないことに気づいた彼は、真の意味での自由なる新天地を新たに見つけなければならない。

それが「習慣の圧力から脱がれて、驚異の念を以てこの宇宙に俯仰介立する」という、驚異思想の哲学だった。

牛肉主義が経済の奴隷であり、馬鈴薯主義を労働の奴隷とするならば、岡本はそうした「習慣(カストム)の圧力」から逃れて、自由に生きていきたいと願っていたのだろうか。

本作「牛肉と馬鈴薯」は物語ではない。

国木田独歩が、自身の哲学を高らかに宣言した、思想小説とも呼ぶべき作品なのである。

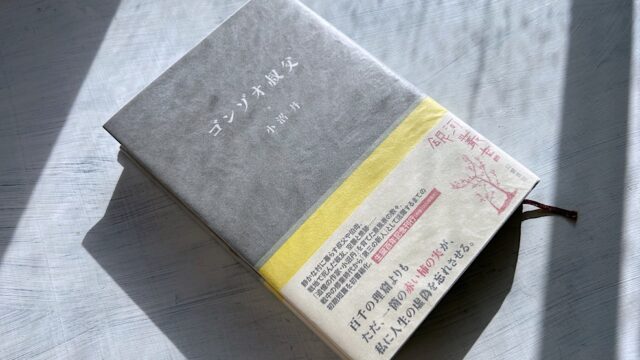

作品名:牛肉と馬鈴薯

著者:国木田独歩

書名:牛肉と馬鈴薯・酒中日記

発行:2005/12/20 改版

出版社:新潮文庫