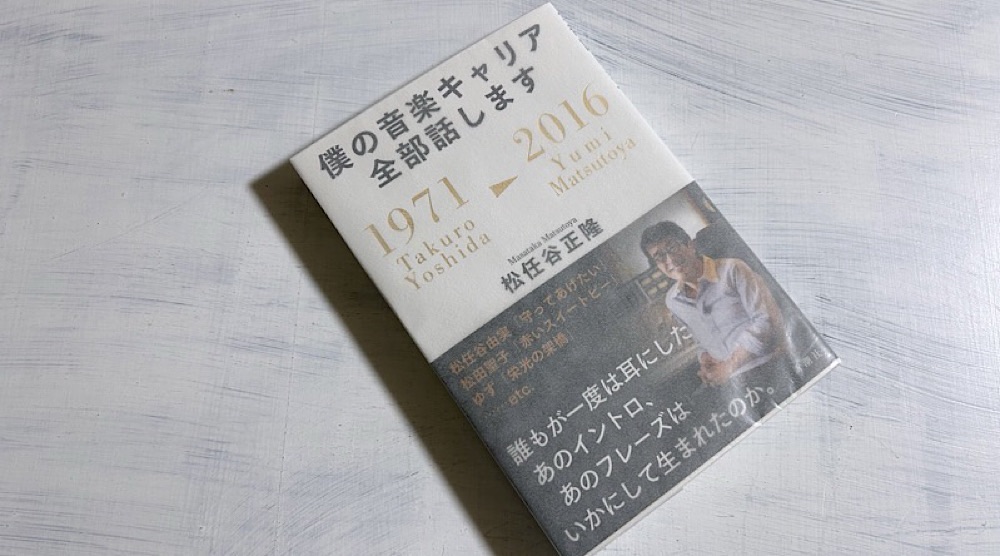

松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します―1971/Takuro Yoshida-2016/Yumi Matsutoya―』読了。

本作『僕の音楽キャリア全部話します』は、2016年(平成28年)10月に新潮社から刊行された回想録である。

この年、著者は65歳だった。

吉田拓郎と松任谷由実から始まった

バブル経済絶頂期、若者の音楽と言えばサザンオールスターズと松任谷由実、という時代があった。

山田玲司『Bバージン』にも、ボーイフレンドのカーステレオを聴いている乙丸ありさちゃんが、「またサザンとユーミン、こいつらバカか!」と辟易するシーンがある(なんとなく、そんな台詞だった)。

つまり、個性のない若者たちでも、サザンとユーミンを聴いていれば何とかなる時代だったのだ(何とも安易な時代ではあるが)。

そんな時代背景もあって、少しでも音楽に関心のある若者は、むしろ、サザンとユーミンだけは聴いてはいけないという雰囲気があったことは確かだ。

スノッブな人々は、誰もが聴いているサザンとユーミンという選択肢だけは、心のどこかで避けていたような気がする。

あれから30年以上の時が経ち、ヒット曲からマイナー曲までバブル期の音楽をいろいろ聴きまくる中で、ひとつだけ悟ったことがある。

それは、時代を越えて残っていくのはサザンとユーミンだった、ということだ。

今にして思うに、サザンとユーミンは、単なる流行歌ではなかった。

時の洗練に耐え得るものを彼らの音楽は持っていて、大衆は、そんな彼らの音楽の普遍性に惹かれていたのだ。

一部の偏見に満ちた人々だけが、純粋にサザンやユーミンの音楽を受け容れるだけの寛容性を持ち合わせていなかったのかもしれない(それが、つまり我々だ)。

そんな事実に気付いてから、ユーミンのベスト・アルバムを予約することも、恥ずかしいとは思わなくなった(今さらではありますが)。

そして、そんなユーミンの普遍性をサウンド面から支えていたのが、夫であり、アレンジャーの松任谷正隆である。

本作『僕の音楽キャリア全部話します』では、松任谷正隆が、自身の音楽キャリアをインタビュー形式で回想している。

松任谷正隆のミュージシャンデビューは1971年(昭和46年)、加藤和彦に誘われたことがきっかけだった。

実質的なミュージシャンデビューは、拓郎の大ヒット曲「結婚しようよ」でした。この曲のアレンジャーも加藤さんです。連絡をもらって、当時新橋にあったテイチクのスタジオへ行くと、拓郎もいて、そこで僕はハーモニウムを演奏した。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

吉田拓郎「結婚しようよ」は、1972年(昭和47年)1月発売で、3月にはオリコンチャート3位を記録する大ヒット曲となった。

この年、吉田拓郎は26歳で、松任谷正隆は21歳。

その後、松任谷正隆は、細野晴臣や鈴木茂、林立夫と一緒に「キャラメル・ママ」へ参加する。

キャラメルは話し合いばかりやっているバンドでした。(略)とにかくスタートをしようということで、細野さんのソロアルバム『HOSONO HOUSE』を狭山でレコーディングしたんだけど、あれは、僕にはバンドの活動とは思えませんでした。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

「キャラメル・ママ」が「ティン・パン・アレー」へと発展する頃、新しいレコーディングのオファーがあった。

その時点ではまだタイトルは決まっていませんでしたが、由実さん(松任谷由実)の『ひこうき雲』と美奈子(吉田美奈子)の『扉の冬』です。どちらもデビュー・アルバムでした。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

松任谷由実のデビュー・アルバム『ひこうき雲』のプロデューサーは村井邦彦(アルファ社長)、ディレクターは有賀恒夫だった。

微妙にヴィブラートのかかる松任谷由実の歌が原因となって、レコーディングには一年ほどの時間を要したという。

この頃、ユーミン・ファンに広く知られている伝説があった。

レコーディングを行っていた頃、二人で井の頭公園を散歩していて、僕が好きな花を訊いた。彼女はダリアと答えた。その翌日、スタジオを訪れると、ピアノの上に僕が置いた一輪のダリアがあって、「雨の街を」の歌入れがうまくいったという話です。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

ピッチを優先する有賀のディレクションに対し、松任谷正隆はエモーションを優先すべきだと考えていたのだ。

仕事が忙しくなっても、給料は相変わらず八万円だった。

その頃、よく聴いていたアルバムがあります。アメリカのレーベル、ブルーノートに所属していたR&Bシンガー、マリーナ・ショウと『フー・イズ・ディス・ビッチ、エニウェイ?』です。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

マリーナ・ショウ『Who Is This Bitch, Anyway?』は、1974年(昭和49年)録音、1975年(昭和50年)にリリースされた、ジャズの歴史的名盤である。

サザンオールスターズ「いとしのエリー」のモチーフとなった「You Taught Me How To Speak In Love」が収録されている。

『フー・イズ・ディス・ビッチ、エニウェイ?』は、まず、ベーシストのチャック・レイニーとドラマーのハービー・メイスンが生むグルーヴがすさまじかった。特に、ハービーの演奏から感じる筋肉の躍動感は、それまでに聴いたことがない音楽でした。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

擦り切れるほど聴きまくった『フー・イズ・ディス・ビッチ、エニウェイ?』のほかにも、松任谷正隆には「死ぬほど聴いたアルバム」が5枚あった。

スタイリスティックスの『ザ・スタイリスティックス』、ポール・サイモンの『スティル・クレイジー・アフター・オール・ディーズ・イヤーズ』、スティーヴィー・ワンダーの『ミミュージック・オブ・マイ・マインド』、マイケル・ジャクソンの『オフ・ザ・ウォール』、ボブ・ジェームスの『BJ4』。マリーナの『フー・イズ・ディス・ビッチ、エニウェイ?』を合わせてこの六枚があれば、ほかにはもういらないと思うくらい大切です。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

意識して聴いてみると、どのアルバムからも、その後の松任谷由実への影響を認めることができる。

松任谷正隆が、松任谷由実のアレンジを本格的に担当するようになるのは、1974年(昭和49年)10月発売の『MISSLIM』から。

「やさしさに包まれたなら」は不二家ソフトエクレアのCMソングで、最初はサビだけがありました。そこに由実さんがAメロをつけた。”うなぎー” な、つまり間延びした曲。サビに行きそうでなかなか行かないメロディ。でも、だからこそ、ほかにない不思議な曲になった。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

アルバム・バージョンの「やさしさに包まれたなら」では、瀬戸龍介が十二弦ギターを弾いている。

瀬戸さんは演奏がうまいだけでなくて、キングストン・トリオのヴォーカル、ボブ・シェーンに容姿も似ていたんですよ。僕もアマチュア時代にキングストン・トリオのコピーをやっていたけれど、瀬戸さんの足元にも及ばなくて、だからすごくリスペクトしていました。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

「12月の雨」のコーラスを担当したのは、山下達郎だった。

『MISSLIM』からコーラス・アレンジを山下(山下達郎)に任せて、その最初の曲が「12月の雨」でした。このアルバムのコーラスは、山下、ター坊(大貫妙子)、美奈子、アッコちゃん(矢野顕子。当時は鈴木顕子)と、その後の日本のポップシーンの第一線で活躍するメンバーです。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

長く続いた「暗黒時代」が終わり、ようやく未来が開けてきたのは、ハイ・ファイ・セットのアレンジを担当する頃からだ。

ハイ・ファイ・セットは、1974年(昭和49年)に「卒業写真」でデビューしたコーラス・グループである。

ハイファイのデビューシングルは由実さんが書いた「卒業写真」で、同時にリリースされたデビュー・アルバム『Hi-Fi Set』(その後『卒業写真』にタイトルが変更)にも、「海を見ていた午後」が収録されています。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

ハイ・ファイ・セットのレコーディングには、音楽的知識の豊富な伊藤銀次が、大きく貢献していたらしい。

彼が後に、大瀧さん(大瀧詠一)と山下(山下達郎)とNIAGARA TRIANGLE をやったのは、すごくよくわかる。三人ともまるで世界の音楽の図書館のように知識が豊富だから、気が合ったのでしょうね。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

伊藤銀次とは、藤田敏八監督の映画『妹』(1974)でも一緒に仕事をしている。

秋吉久美子主演の映画『妹』の主題歌は、かぐや姫の「妹」だったが、その他の音楽は、松任谷正隆が担当したのだ。

翌年の1975年(昭和50年)には、TBS系連続ドラマ『家庭の秘密』の音楽も担当、主題歌の松任谷由実「あの日にかえりたい」がヒット曲となった。

由実さんの最初のヒット曲ですね。あの曲はイントロの印象的なコーラスをハイファイの潤ちゃん(山本潤子)にやってもらいました。コーラスは潤ちゃん、美奈子(吉田美奈子)、シュガー・ベイブ。豪華なメンバーです。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

ボサ・ノヴァのバチーダ奏法を聴かせるアコースティックギターは、細野晴臣(ティン・パン・アレー)が演奏している。

ハイ・ファイ・セットと同時に、吉田拓郎の仕事も続いていた。

『元気です。』『よしだたくろう LIVE’73』『今はまだ人生を語らず……』、あの頃の拓郎のアルバムはほとんどやっていました。(略)由実さんと拓郎は、僕の意見をいつも取り入れてくれたんですよ。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

1975年(昭和50年)以降、松任谷正隆は、吉田拓郎のライブにおけるバンド・リーダーを長く務めた。

僕がよく憶えている曲は「春だったね」です。イントロをオルガンで弾いて聴かせて、すぐに気に入ってくれた。(略)拓郎はボブ・ディランのイメージだったと思います。そして、僕はザ・バンドが好き。つまり、拓郎と僕はディランとザ・バンドだった。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

「春だったね」は、1972年(昭和47年)発表のアルバム『元気です』に収録されている(「旅の宿」や「夏休み」が収録されているアルバム)。

「吉田拓郎・かぐや姫 コンサート イン つま恋」が開催された1975年(昭和50年)、松任谷由実はサード・アルバム『COBALT HOUR』を発表。

苦労したのは「ルージュの伝言」です。(略)それでひらめいて、また山下を呼んだんですよ。「コーラスを入れてほしい」と。すると、彼は美奈子とター坊と伊集加代子さんを集めてコーラスをつくってくれた。あれで抜群のアメリカン・ポップになりました。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

松任谷由実のポップ路線に関しては、山下達郎の影響が大きかったと、松任谷正隆は回想している。

J.POP界の絶対王者・ユーミンの誕生

1976年(昭和51年)11月、松任谷由実のアルバム『14番目の月』が発売された。

「中央フリーウェイ」は、テレビ番組の企画から生まれた曲でした。TBSの「サンデー・スペシャル」で、一九七六年に「セブンスターショー」というシリーズをやりましてね、(略)番組の企画で由実さんがかまやつさんへプレゼントした曲が「中央フリーウェイ」でした。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

アルバムが発売された1976年(昭和51年)11月29日、松任谷正隆と松任谷由実は、横浜山手教会で結婚式を挙げた。

新婚旅行は熱海にある由実さんの親戚の旅館に行ったんですけれど、拓郎もかまやつさんも一緒に来ちゃって、夜が明けるまで大宴会でした。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

松任谷由実が結婚のため休業している頃、松任谷正隆は、自身のバンド「ティン・パン・アレー」で『TIN PAN ALLEY 2』を制作している。

このアルバムで、松任谷正隆は吉田拓郎「結婚しようよ」、かぐや姫「妹」のほか、ブレッド&バターの「野生の馬」をカバーした。

ブレバタは、これ以前にキーボード・プレイヤーとしてライヴを手伝ったことがあって、そのとき弟の二弓さんが頑固で、中目黒のアパートで喧嘩したことを憶えています。(略)「野生の馬」は、僕、けっこう好きでね。ブレバタの声も好き。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

後に、松任谷正隆は、ブレバタのアルバム『或る夜の出来事』(1987)でアレンジを担当することになる。

松任谷由実、結婚後最初のアルバムは、1978年(昭和53年)リリースの『紅雀』だった。

売れなかった理由は何だろう──。まず、明るさがなかったことでしょう。ラテン・フレーヴァーを強くしたことも理由かもしれません。僕としては、悪い仕上がりだとは思いませんでした。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

このアルバムは「松任谷正隆のバッド・プロデュース」と酷評された(つまり、失敗作という評価だった)。

僕もプロデュースを批判されたけれど、由実さんにも逆風が吹きました。雑誌に「もう終わった」くらいの記事は書かれたはずです。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

このときの反省が、次のアルバム『流線形’80』(1978)のポップ路線へとつながっていく。

この時点では、まず『COBALT HOUR』や『14番目の月』にテイストを戻しました。「埠頭を渡る風」や「真冬のサーファー」に紛れるように、スロウな「かんらん車」や「Corvett 1954」を入れて、全体のバランスも意識した。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

ユーミンの象徴とも言えるエンターテインメント色の強いライブは、この頃から始まったものだ。

アルバムも、年間二枚ずつリリースするスタイルへと変更された。

今でも完全燃焼できたと思えるのは『悲しいほどお天気』かな。(略)「78」は上田正樹さんに参加してもらいました。「悲しい色やね -OSAKA BAY BLUES-」がヒットする前です。(略)「DESTINY」はABBAのイメージです。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

ユーミンにとって80年代は、ポップスを追求する時代だった。

一九七〇年代後半から一九八〇年代前半にかけて、僕たちがポップ性を求めていた時代は、薫ちゃん(須藤薫)や杉(杉真理)と一緒にやった印象が強いですね。二人のアルバムもやったし、由実さんの『SURF&SNOW』も手伝ってもらっています。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

須藤薫のデビュー・アルバム『Chef’s Special』(1980)から『Drops』(1983)まで、5枚のアルバムは松任谷正隆がアレンジャーを務めている。

特に初期の作品はアメリカン・ポップスの影響が色濃く反映されていて、ソングライティングには杉真理が関わっていた。

杉(杉真理)は大学の後輩です。竹内まりやたちと慶応義塾大学の軽音楽サークル、リアルマッコイズに所属していました。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

杉真理のサード・アルバム『SONG WRITER』(1980)は、松任谷正隆がアレンジを担当。

須藤薫のファースト・アルバム『Chef’s Special』(1980)に収録されている「あなただけI LOVE YOU」は、大瀧詠一との共同アレンジだった。

『Chef’s Special』の翌年、1981年(昭和56年)には、大滝詠一の名盤『A LONG VACATION』にも参加している。

ただ、残念なことに、『A LONG VACATION』には、ストリングスのほかには僕の名前のクレジットはなかった。それで表記を担当したスタッフにクレームを言ったことで、大瀧さんとも疎遠になってしまいました。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

1981年(昭和56年)、松任谷由実のシングル「守ってあげたい」が、オリコンチャート2位に入る大ヒットを記録した。

「守ってあげたい」のレコーディングでも、音楽の小さな奇跡が起きています。レコーディングで、由実さんの声と、コーラスのBUZZの声を何度も何度も重ねていくうちに、突然鮮やかな風景が見えたんです。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

BUZZは「ケンとメリー〜愛と風のように〜」(1972)のヒット曲があるフォークデュオで(『日産・スカイライン』CMソング)、ユーミンのコーラスを数多く担当している。

この頃から、松任谷由実は、日本ポップス界の絶対王者的な地位を固めていった。

『PEARL PIERCE』は由実さんが一番好きと言っているアルバムで、実際に印象的な曲が多数収録されています。「真珠のピアス」のイントロや「DANG DANG」のエンディングのソロなど、松原が実に彼らしいギターを弾いてくれていてね。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

アルバム・タイトル「PEARL PIERCE」には「膣外射精」(外出し)の意味があったという。

この時期は、松田聖子の仕事も多かった。

8枚目のシングル「赤いスイートピー」は、1982年(昭和57年)1月の発売。

聖子ちゃんは何曲もやったけれど、印象に残っているのは、やっぱり最初の「赤いスイートピー」かな。あの曲、聖子ちゃんがデモテープを聴いたのはレコーディング当日だったそうです。それほど忙しい人でした。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

それは、誰もが新しいことを探し続けるという時代でもあったらしい。

一九八〇年代はね、アメリカやイギリスで新作のヒット曲が生まれて、「あっ、コレ、わからない、やられた」という体験がたくさんありました。デュラン・デュランとか、ダリル・ホール&ジョン・オーツとか。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

新しいサウンドを求めて、ユーミンのレコーディングにも、外国人ミュージシャンが積極的に起用されていく。

『NO SIDE』(1984)のレコーディングのミックスは、初めてロサンゼルスで行われた。

あの時は、あれ以上日本でやっていても新しい音に出会えない気がしました。環境を変えたかった。当時のアメリカのエンジニアが手掛けたアルバムを聴くと、迫力があって、なおかつ音が立体的に前に出てきていてね。ああいうサウンドが欲しかった。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

『ダイアモンドダストが消えぬまに』(1987)以降、ユーミンのアルバムは右肩上がりで売れ続け、『天国のドア』(1990)は200万枚を超えるセールスを記録した。

ユーミン・バブルの時代である。

バブル景気に推される形でヒット曲を連発するユーミンは、バブル時代を象徴するアイコンにもなっていた。

あの時代、なぜ、松任谷由実の音楽が、あそこまで受け入れられていたのだろうか?

それは……、痛み、かな。リスナーは音楽に痛みを感じてくれたのかもしれない。シンクラヴィア期は、バブルで、日本中が好景気で浮かれているような時代でした。そういう空気の時は、リスナーの心に余裕があるから、音楽でも、映画でも、ちょっとした痛みがあった方が喜ばれました。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

もちろん、CDの売り上げを永遠に右肩上がりで続けていくことはできない。

その席で僕ははっきりと言いました。「売れている状況はいつまでも続きません」ミュージシャンが、ひいては音楽が儲かることそのものがレアです。だって、形ある同じものをずっとつくり続けるビジネスではありませんから。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

1994年(平成6年)11月に発売されたアルバム『THE DANCING SUN』は、再び200万枚を超える大ヒット作品となった。

『THE DANCING SUN』には、テレビドラマの主題歌が三曲入っています。「砂の惑星」がTBSの『私の運命』、「Hello, my friend」がフジテレビの『君といた夏』、そして「春よ、来い」がNHKの連続テレビ小説『春よ、来い』です。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

シングルの売り上げも絶好調で、「真夏の夜の夢」(1993)、「Hello, my friend」「春よ、来い」(1994)の3枚が連続でミリオンセラーを記録している。

サザンとユーミンだけが若者の聖典と言える時代が到来していたのだ。

「真夏の夜の夢」は、由実さんの曲ではもっとも歌謡曲を意識した曲です。(略)イントロは最初違うテイストだったんですよ。それで由実さんに聴かせたら、不満そうだった。「まだ下世話じゃないよ」(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

松任谷由実が、長く愛される音楽となったのは決して偶然ではない。

僕は、いつもリアルな音楽をつくりたい。今自分たちが持つリアルな感情を音にしたい。歌詞、歌、メロディ、アレンジ、演奏が一つになったときに、リアルなシーンが見えてくるのがいいと思っています。(松任谷正隆『僕の音楽キャリア全部話します』)

結果的にアルバムには、1970年代や1980年代、1990年代それぞれの空気感が記憶されることになる。

ユーミンのアルバムは、それぞれの時代を封印したままでエバーグリーンなサウンドを実現しているのだ。

古いけれど古臭くないという音楽の普遍性が、そこにはある。

松任谷正隆が存在しない松任谷由実のキャリアを、現代の我々は既に想像することができない。

それは、松任谷正隆のサウンドこそが、いくつもの時代を越えて、ユーミンの楽曲を育んできたからだ。

それは、ミュージシャン・松任谷由実に対する最大限の理解がなければ、きっと不可能な作業でもあったのだろう。

本作『僕の音楽キャリア全部話します』には、ユーミンの謎を解く鍵が、いくつも含まれている。

なぜ、我々はユーミンの音楽に普遍性を感じるのか?

ひとつひとつのコメントで、いろいろなことが腑に落ちるような気がした。

書名:僕の音楽キャリア全部話します―1971/Takuro Yoshida-2016/Yumi Matsutoya―

著者:松任谷正隆

発行:2016/10/30

出版社:新潮社