北海道には、大きく二つの盆踊り歌がある。

大人用の『北海盆唄』と、子ども用の『子供盆おどり歌』である。

盆踊り歌の誕生には、北海道の歴史が大きく関わっていた。

三笠市幾春別で生まれた『北海盆唄』

北海道新聞に「子供盆おどり唄」の記事が掲載されていた。

「シャンコシャンコシャンコ シャシャンがシャン」のフレーズで長く道民に親しまれている「子供盆おどり唄」が30日、初めて単独CDとして発売される。レコードやカセットが近年は廃盤状態で、問い合わせの多さにキングレコード(東京)が応えた。道内出身の著名人も喜ぶ。(「北海道新聞」2025/07/10)

北海道の盆踊りでは、主に2種類の音楽が使われている。

大人の部の「北海盆唄」と、子どもの部の「子供盆おどり歌」だ。

北海道教育委員会が「子供向けに健全な盆踊りの曲を」と依頼し、江別の童謡詩人坪松一郎さんが作詞、作曲家山本雅之さんが作曲。同社が1952年にレコードを制作した。その後は同社がカセット版も出したり、他社に音源を提供した上で童謡集としてCD化されたりした。(「北海道新聞」2025/07/10)

記事によると、「子供盆おどり唄」は、1952年(昭和27年)、「子供向けに健全な盆踊りの曲を」という北海道教育委員会の依頼を受けて制作された作品らしい。

「子供向けに健全な盆踊りの曲を」とは、どういうことだろうか?

北海道の盆踊りの歴史については、大石始『盆踊りの戦後史』(2020)に分かりやすい解説がある。

1879年(明治12年)の幌内炭鉱(三笠市)を皮切りに、道内各地で近代的炭鉱が開発された。

東北地方や北陸地方からの移住者が多かった北海道では、盆踊り歌にも東北や北陸由来のものが多く伝わっていたらしい。

そのひとつが、「ベッチョ踊り」という卑猥な歌詞を含む盆唄が踊られていた三笠市の幾春別だ。「ベッチョ」とは女性器のこと。ただし、ここでいう女性器とは炭鉱の坑口とかけたダブルミーニングという見方もある。(大石始「盆踊りの戦後史」)

女性器を意味する「べっちょ」という言葉は、福島県北部から宮城県南部にかけて分布している方言である。

1940年(昭和15年)8月、幾春別を訪れた吉田源鵬(北海道民謡連盟最高師範)は、数百名の熱気に溢れる盆踊りに感動するが、即興的に唄われる文句があまりに卑猥であることに抵抗を感じた。

札幌に帰り、一般向きに利用できる盆踊り唄にと、NHKや新北海道新聞社(現在の北海道新聞社)に働きかけ、歌詞を募集、選定した。そのかたわらメロディーも多少編曲、当時、都市部の主流をなす「北海よされ節」と併せ、「ベッチョ踊り」の文句を改善して盆踊りに取り入れ、「炭坑盆踊り唄」として活用した。(吉田源鵬「いいたかふんじゃん」/大石始「盆踊りの戦後史」)

当時の新聞に「盆踊りの歌詞募集」の記事がある。

平和な盂蘭盆を迎えるにあたって札幌中央放送局では盆踊り歌詞を募集する。節はよされ節のいずれかに合うようにし、三十一日までに放送部盆踊りの歌係まで。入選者は八月五日発表。(「北海道新聞」1946/7/16)

この「炭坑盆踊り唄」が、盆踊り会場に初めて登場するのは、1946年(昭和21年)、札幌の豊平河畔で戦後初めて行われた盆踊り大会だった。

1952年(昭和27年)には、HBC(北海道放送)が開局記念として盆踊りの歌詞を一般から募集し、都市型の北海道の盆踊りの機運が醸成されていく。

「ベッチョ踊り」は今井篁山(いまいこうざん)らによる健全化プロセスを経て、一九五四年七月には「北海炭坑節」というタイトルでレコード化された。一九五七年には伊藤かづ子の吹き込みによる「北海盆唄(ちゃんこ節)」が発売され、さらに一九五八年には北海道生まれの三橋美智也が「北海盆唄」を吹き込んで全国的なヒットとなる。(大石始「盆踊りの戦後史」)

現在、北海道内の盆踊り会場で普通に聞くことのできる盆踊り唄は、この「北海盆唄」である。

三笠市幾春別は「『北海盆唄』発祥の地」として地域おこしに力を入れている。

三笠市中央公園には「北海盆唄発祥之地」の記念碑があるし、炭鉱全盛期の盆踊りを再現すする巨大な「盆踊り櫓」も(通年で)設置されている。

毎年8月13日・14日・15日に開催される大イベント「三笠北海盆おどり」では、「生唄」と「生演奏」に合わせ、数百人の参加者が巨大櫓を取り囲んで踊り続けるらしい。

2001年(平成13年)には、「空知の炭鉱関連施設と生活文化」として北海道遺産にも選定されている『北海盆踊り』は、炭鉱で栄えた地域を象徴する文化とも言える。

卑猥な「べっちょ踊り」が改善されてきた経緯も含めて、『北海盆唄』には、北海道の炭鉱に生きてきた人々の歴史が記憶されているのだ。

エロくてユーモラスな盆踊り歌の世界

北海道内の各地域で使われている盆踊り唄は『北海盆唄』だけではない。

北海道の民俗学者(小田嶋政子)は、「年中行事と村の生活」で、北海道の盆踊り歌を紹介している(『北の民俗学』所収)。

戦前は盆の十三日頃から二十日頃まで盆踊りが盛んに催された。青年団が中心になり、神社の境内や市街地に櫓を拵え、夕方から夜遅くまで踊りの輪が幾重にもできるほどであったという。盆踊り唄は『越中おわら節』『サノサ節』『どんどん節(炭鉱節)』『鈴木主水(もんど)』など、さまざまな唄とその替え唄が歌われ、『よされ踊り』『越中踊り』などが踊られた。(小田嶋政子「年中行事と村の生活」/宮良高広・編『北の民俗学』)

盆踊り唄については、同じく『北の民俗学』収録の、笹森建英「民俗音楽と地域性」に詳しい。

盆踊り歌として広く知られているのは『磯浜盆歌(ヤッチャマカ)』『亀田盆歌』『北海盆歌』である。(略)上記の三曲以外にも、実際には多くの歌が歌われ踊られていた。『なにゃとやら』『イチイチ踊り』『どだればち』『じょんから』『よされ』『いやさか』『タガタガ』『北海炭鉱節』等々である。(笹森建英「民俗音楽と地域性」/宮良高広・編『北の民俗学』)

笹森建英は、盆踊り歌の性表現に注目している。

「カイで安いのはカカのカイ」と貝尽し歌は歌う。カイは形が似ているので女性の秘所をいう。「カイで大きいのは日本海、カイで小さいのはシジミ貝、カイで高いのは芸者の貝、アラ、貝で安いのは嬶のカイ」(『ナット節』厚沢部町)。われ(吾)と割れを掛けて「ホラ、ワレからまれで(生まれて)、ワレばり好きで、どうしたんだべな」(『津軽節』」厚沢部町)。(笹森建英「民俗音楽と地域性」/宮良高広・編『北の民俗学』)

夜這いの風習とも密接に関与していた盆踊り歌には、下ネタが歌い込まれることが多かった。

「裏の畑の古ゴンボ、おと年ほってから、掘ったことねエ、掘ったことねエ」「スジのゴンボ根、まなぐサとてる、まなぐでマンコ見て、スジつぱる、それでも泣くより、よっぽどえー」(『じんこ節』厚沢部町)。牛蒡は男性の一物を意味する。「牛蒡を洗う」は女性が男性と交わること、「牛蒡の切り口」は衆道を意味した。(笹森建英「民俗音楽と地域性」/宮良高広・編『北の民俗学』)

「スジ」は「指似(しじ)」で、子どもの男性器を意味するが、津軽地方では「ガモ」「ガンモ」と言って、大人の男性器も含んでいた。

「衆道」とは、男性同士の男色のことを意味している。

スジは指似、古語では小児のものを指したが、東北の方言では男性一般のものをいう。カモは鴨に形が似ているのでいうが、津軽では濁音で発音する。「ゆべなヨベにいて(夜這いに行って)、味噌樽さ落ちた、カモの味噌漬、いま始め」(『おやまかさんりん』厚沢部町)。「ソラ、若いとき二度ね(ない)、きん玉三つね、二つもやっとじゃ、そのうちケペだね」(『津軽節』厚沢部町)。(笹森建英「民俗音楽と地域性」/宮良高広・編『北の民俗学』)

夜這いに行って味噌樽に落ちてしまったため、男性器の味噌漬けができたと、『おやまかさんりん』は歌っている。

沼田元気風に言うなら「エロ」+「ユーモア」で「エロモア」である。

「ハー、身体髪膚ここに置け、親にも見せないこの品を、あんさんだけには、タント、タント」(「かまどがえし」厚沢部町)。(笹森建英「民俗音楽と地域性」/宮良高広・編『北の民俗学』)

『へちょ穴節』は「ヘソの隣にある穴」のことを歌っている(つまり、女性器のこと)。

「わしが隣の朋輩(ほうばい)穴は、夜の九時ごろに、ドタラ、バタラの餅搗きなさる、お米とぐやら、白水流す、白水流す、おさご包むやら、かながさもうさど(意味不明)、それも誰よと訊ねて聞けば、言えば寸町、北寸町の、きんぽ息子のチンポと言ってな、きんぽ息子のチンポと言ってな、ハー、コイサッサ、コーリャ、サット」(『へちょ穴口説』福島町)(笹森建英「民俗音楽と地域性」/宮良高広・編『北の民俗学』)

盆踊り歌の歌詞の世界は、かなりエロくて、現在のコンプライアンス的には自主規制が掛かる内容のものが多い(いわゆる「放送禁止歌」)。

このような歌に合わせて、男と女の集団が踊り狂うのだから、子どもたちの参加がためらわれるのも無理はない。

大らかな性表現の盆踊り歌は、次第に姿を消してしまうのも、時代の流れとしては必然だったのかもしれない。

『子供盆おどり唄』の誕生

「ベッチョ踊り」の健全化プロセスが進行しているのと、ほぼ同じ頃、卑猥な盆踊り唄が子どもたちの教育に悪影響を及ぼすとの世論を受けて、北海道教育委員会は「子供向けに健全な盆踊りの曲を」制作することを企画する。

一九五二年には、北海道の地でもうひとつの盆踊り唄が創作されている。それが現在でも北海道における盆踊り唄スタンダードとなっている「子供盆おどり唄」だ。(大石始「盆踊りの戦後史」)

そもそも、夏の夜の「盆踊り」は、戦後しばらくの間、風紀上好ましくないイベントとしてとらえられていた。

社会風教上および子供にあたえる影響の多い盆踊りについて、札幌市では今後の参考に興えるため六日午後六時から中央公民館で盆踊り反省座談会を行う。(「北海道新聞」1948/8/31)

なにしろ、「べっちょ踊り」の時代である。

盆踊りに集まった男女は、夏の夜に乗じていかがわしい行為に及ぶことも少なくなかった。

中学生や高校生の盆踊り大会参加が禁じられた年もある。

そこで、北海道教育委員会は、子どもたちにも楽しむことのできる「盆踊り唄」の制作を提案したということらしい。

この曲は当時江別に住んでいた童謡詩人の坪松一郎が作詞を、童謡作曲家の山本雅之が作曲を担当。北海道出身の舞踊研究家、睦哲哉が振りを付けた。北海道教育委員会および札幌市教育委員会が協力しており、当初から盆踊りだけでなく、運動会など学校教育の場での普及が想定されていたと思われる。(大石始「盆踊りの戦後史」)

1952年(昭和27年)5月、キングレコードから、持田ヨシ子とキング児童合唱団による『子供盆おどり唄』が発売された(ただし、北海道内のみ)。

(北海道の)子どもたちのための盆踊り唄の登場である。

『北海盆唄』の発売は1957年(昭和32年)だから、『子供盆おどり唄』の方が、早く世に広まったということになる。

毎年よい盆おどり歌のないため、子供たちが大人のなかに交って踊っていましたが、今回北海道教育委員会の藤沢健夫氏、札幌市社会教育課辻寧光氏及び作詞・作曲の先生方の特別な御努力で立派なものができました。このため自信のある振付が出来ましたことを感謝致します。(睦哲也「『子供盆おどり唄』ができるまで……」/レコードの歌詞カードより)

作詞の坪松一郎は江別市民であり、当時、江別市内で小学校長をしていたことから、江別の野幌グリーンモールには、『子供盆おどり唄』歌碑が設置されている。

江別市発祥といっても「作詞者が江別在住だった」というだけの理由なので、三笠市幾春別のように地域的な背景には触れられていない。

北海道内の盆踊り大会では、現在も「持田ヨシ子とキング児童合唱団」による録音が使用されている。

北海道教育委員会 選定

坪松一郎 作詞

山本雅之 作曲

盆おどり 子供盆おどり歌

持田ヨシ子

キング児童合唱団

キングオーケストラ

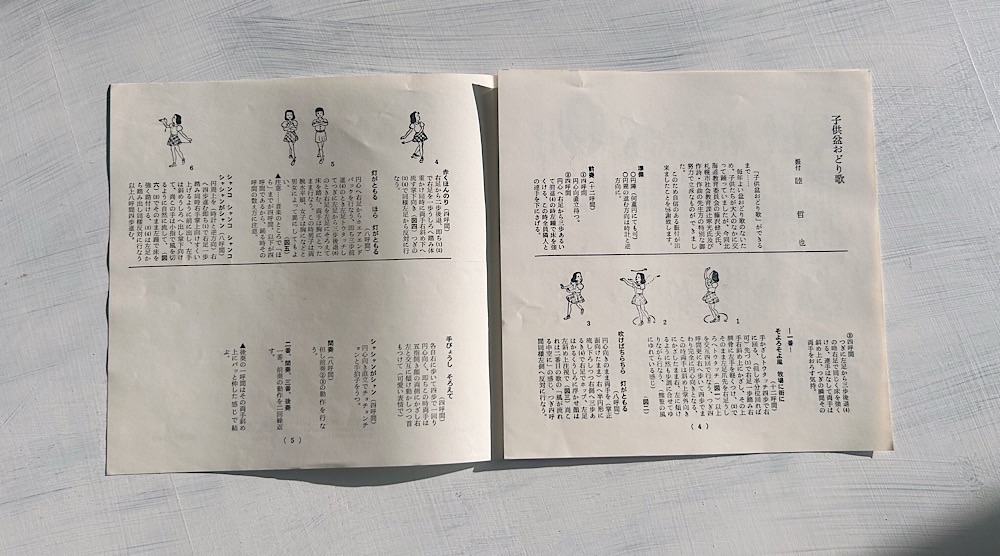

「子供盆おどり唄」の振り付けは、レコードの歌詞カードと一緒に詳しいものが収録されている。

睦哲也による解説と、簡単なイラストがわかりやすい。

(準備)

○円陣(何重円にても可)

○円周の進む方向は時計と逆方向に

(前奏/十二呼間)

1 四呼間

円心向直立待つ。

2 四呼間

円心へ右足から三歩あるいて前進(4)の時、左踵で床を強くける、この時全員隣人との連手を下にさげる。

3 四呼間

つぎに左足から三歩後退(4)の時右足で同じく床を強くける、連手はなして両手は斜め上に、つぎの瞬間その両手をおろす気持。

子どものころ、誰かに指導された記憶はないから、子どもたちは会場で見よう見まねで踊りを覚えていったのだろう。

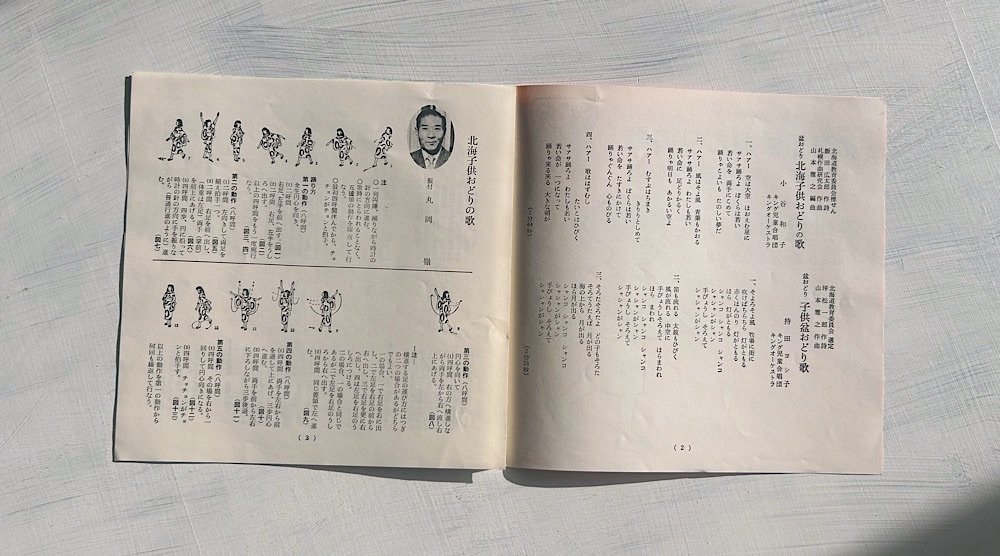

1973年(昭和48年)発売のシングルレコードには、A面に小谷和子『北海子供おどりの歌』が収録されていて(北海道教育委員会推薦)、持田ヨシ子『子供おどり歌』はB面である(つまりカップリング)。

1952年(昭和27年)に初めて「子供おどり唄」(SP盤)が発売されたときには『ぱっと咲いた/子供盆おどり唄』の組み合わせだったものが、1958年(昭和28年)から『北海子供おどりの歌/子供盆おどり歌』の構成となったらしい。

ハァー 空は大空 ほおえむ星に

サアサ踊ろよ ぼくらは若い

若い命を 両手にこめて

踊りゃこよいも たのしい夢だ

小谷和子「北海子供おどりの歌」

北海道の子どもたちにとって盆踊りの歌は、やはり「シャンコ シャンコ シャンコ シャシャンがシャン、手びょうし そろえて シャシャンがシャン」の『子供盆おどり歌』である。

早朝のラジオ体操と夕暮れの盆踊りが、田舎の少年たちが過ごす、スタンダードな夏休みだった。

今年の盆踊り大会からは、デジタルの『子供盆おどり歌』が流れるのだろうか。