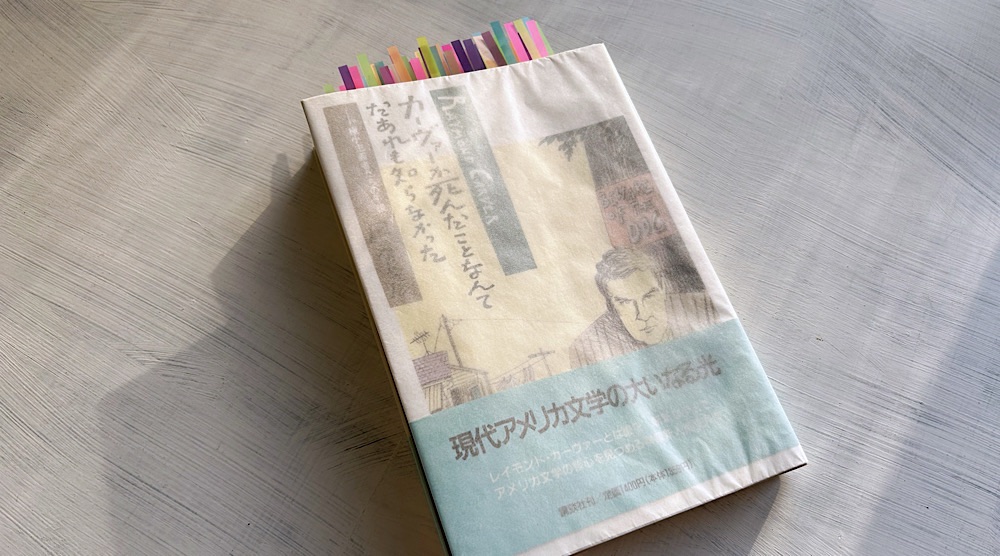

風丸良彦『カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった──極小主義者たちの午後』読了。

本作『カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった』は、1992年(平成4年)6月に刊行された評論文集である。

この年、作者は34歳だった。

収録作及び初出は次のとおり。

「カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった」

・1990年(平成2年)6月『群像』

・1990年(平成2年)「群像新人文学賞・優秀賞」受賞

「冷蔵庫を聴く」

・1990年(平成2年)9月『群像』

「檻の中のサリンジャーたち」

・1991年(平成3年)3月『群像』

80年代アメリカ文学とは何か?

本作『カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった』は、80年代アメリカ文学に贈るレクイエムである。

話題の中心となっているのは、表題作にも登場している「ミニマリスト」レイモンド・カーヴァーだ。

一九八八年八月二日。肺がん。死去。他の多くの芸術家がそうであるように彼の死は彼の存在をアメリカ人の間にもちょっぴり印象づけた。日本での彼の知名度には到底及ばないささやかな波だったが……。(風丸良彦「カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった」)

1988年(昭和63年)12月、ニューヨークタイムズ紙の書評欄は、レイモンド・カーヴァー最後の作品集『Where I’m Calling From』(1988)を、年間ベスト作品の一つとして採りあげている。

「レイモンド・カーヴァーはいわゆるミニマリストなんかじゃなくて、正統派のアメリカンリアリストだったんだ」(風丸良彦「カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった」)

一般に、レイモンド・カーヴァーは、ミニマリストの作家として知られている。

どうして「彼ら」の小説に出てくる人間はどいつもこいつも同じようにうらぶれたアパートに住み、とてもセンスが良さそうには思えない小物を部屋中に溜めこみ、煙草を吸い、酒を飲み、眠ることもせず、何かと言えばコーヒーカップを手にしているんだろうか?(風丸良彦「カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった」)

『The Best American Short Stories 1988』の冒頭に綴られたマーク・ヘルプリンの文章は、ミニマリスト作家の印象を端的に教えてくれる。

それが、80年代という時代だった。

八〇年代のアメリカ文学は無論このミニマリズム・ムーヴメントを抜きにして語ることなんてできない。しかし、前述のマーク・ヘルプリンを始め、誰もが八〇年代の終焉とともに、九〇年代の到来とともに、当惑をもってこのムーヴメントを振り返っている。(風丸良彦「カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった」)

ミニマリズムの魅力は、あるいは、それが一瞬の出来事だったという歴史にあるのかもしれない。

この文学界の動きはまさしく中学校レヴェルの習作に他ならない。何故ならここに属する代表的な作品を見てみたまえ。どれもこれもが、あたかも処方箋でもあるみたいにトリムやミニマルスタイルに溢れ、表層的な細かさばかりを病的に気にかけ、一方では登場人物の葛藤たるものをことごとく無視するかないしは排斥している。(風丸良彦「カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった」)

マディスン・スマート・ベルは、1986年(昭和61年)4月『ハーパー』に発表した「Less is Less」の中で、レイモンド・カーヴァーのほか、アン・ビーティー、エィミー・ヘンペル、ディヴィッド・リーヴィット、フレデリック・パーセルミ、ボビー・アン・メイスンらの名前を挙げて、「ミニマル」という言葉とともに「根こそぎ剝ぎ取った」「衰弱しきった」「拒食症の」などという形容詞を用いて、彼らの作品を批判している。

本書には、ミニマリズム作家として、多くの作家が登場しているが、もちろん、80年代に活躍したすべての若手作家が「ミニマリスト」だったわけではない。

作者は、80年代のアメリカ文学の新しい流れを三つに分類して整理している。

ひとつは「ミニマリズム」で、マディスン・スマート・ベルの列挙した作家が、ここに含まれている。

ふたつめは「MTVジェネレーション」で、ジェイ・マキナニー、ブレッド・イーストン・エリス、マイケル・シェイボン、タマ・ジャノヴィッツなどの名前が挙がる。

このグループの特色は「八〇年代のサリンジャー」という宣伝文句に全てを象徴される。とにかく出世作はものすごい勢いで売れたのだ。(風丸良彦「カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった」)

「80年代のサリンジャー」は、(特に大人たちにとって)魅力的なキャッチフレーズだった。

https://gentle-land.com/less-than-zero/

もっとも、その勢いは、あまりにも瞬発的なものであったらしい。

特にジェイ・マキナニーの三作目にあたる「Story Of My Life」に対するニューヨークタイムズ紙の書評はこの作家を永久に葬り去るに値するものだった。それに並行して、彼らは彼らと同世代の作家からも悉く無視され始めた。(風丸良彦「カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった」)

三つめは、『20 Under 30』に収録された作家に代表される若手ライターズワークショップ出身者の一群である。

ディヴィッド・リーヴィット、スーザン・マイノット、モナ・シンプソン、ディヴィッド・アップダイク、ローリー・ムーアらが属し、日本でも「文学界」がいち早く彼らの存在に着目し作品の翻訳を同誌上に連載した。(風丸良彦「カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった」)

ディヴィッド・リーヴィットは、自分たちの世代を「ニュー・ロスト・ジェネレーション」という言葉に象徴してみせた。

「ニュー・ロスト・ジェネレーション」も、「80年代のサリンジャー」と同じように、郷愁をそそる新しい言葉だった。

従ってニュー・ロスト・ジェネレーションを物理的な意味での中心に据える時、三つのグループはその共通点を媒体として横一列に繋がることになる。そして、同時に、これが混沌の原因でもあったわけだ。混沌とはつまりこの三つのグループをひとつの総体としてくくってしまったことであり、その総体に対して「ミニマリスト」か「MTVジェネレーション」か「ニュー・ロスト・ジェネレーション」のどれか一つの冠を付与してしまったことを意味する。(風丸良彦「カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった」)

実際、「ミニマリスト」「MTVジェネレーション」「ニュー・ロスト・ジェネレーション」などの言葉は、80年代のアメリカ文学を語るとき、実に便利な言葉だった(さらに、「ニューエイジ」という言葉もあった)。

だからこそ、今、この類の言葉は、強いノスタルジーを放つ言葉として認識されるのだろう。

アメリカの若者に「マキナニーって知ってる?」と訊いても「誰? 歌手?」といった答えしか返ってこない。(風丸良彦「檻の中のサリンジャー」)

それは、レイモンド・カーヴァーでさえ例外ではなかった。

僕は七年間サンフランシスコで暮らしたが、当時レイモンド・カーヴァーを知っている人間といったら本屋の文芸担当者くらいだった。訊く相手を間違ったら必ず「レイモンド、誰ですって?」と言われたものだ。(風丸良彦「カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった」)

とりわけ、若い読者は、レイモンド・カーヴァーに抵抗感を示したらしい。

「途轍もないアメリカ臭がして嫌だ」というのがレイモンド・カーヴァーを初めて読んだ僕の友人たちの感想だった。「こんなに身近に過ぎる、ありふれた物語の一体どこが面白い?」と。(風丸良彦「カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった」)

「途轍もないアメリカ臭がして嫌だ」という友人たちのコメントは、実は、当時のアメリカ文学を考えるうえで、実は重要なキーワードとなっている。

カーヴァーが死んだことによって確実に言えることがひとつだけある。それは彼の死によって彼の描き続けてきたアメリカンリアリズムが「古き良きアメリカ」へと転化されたことだ。(風丸良彦「カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった」)

2025年(令和7年)の現在、我々は、レイモンド・カーヴァーの小説を「古き良きアメリカ」として読むことができるだろうか。

失われた「80年代のサリンジャー」たち

「冷蔵庫を聴く──彼らの、そして僕たちの大好きな個室」は、80年代アメリカ文学を論じながら、実は「村上春樹」を論じている。

無論、異工同曲のフェイズは日本においても、アメリカ的な<ミーイズム>の段階を経ずに、いきなりアウト・オブ・ソーシャルとして流布され、その過程の中で「村上春樹」という「希薄な家庭意識」を装備した文学事象がカルトとして受け容れられることにもなったのだ。(風丸良彦「冷蔵庫を聴く」)

「希薄な家庭意識」と「カルト」というところに、デビュー当時の村上春樹が持っていた本質が語られている(結果として、それは持続的なものではなかったが)。

高度成長やオイルショック、ロッキード事件といった社会事象、ハードロックやらピンクレディ、アイヴィールックといった文化事象、それに安保やセックス、麻薬ばかりが扱われるといった文学事象にほとほと辟易していた七〇年代後半の僕たちにとって、一九七九年の村上春樹の登場は、まさに現代版エピックシアターの出現そのものを意味した。(風丸良彦「冷蔵庫を聴く」)

当時(1990年前後)、村上春樹は「80年代の作家」として語られることが一般的だったが、1979年(昭和54年)からの読者にとって、村上春樹は、また別の意味を持っていたのかもしれない。

じゃあもっとシンプルに書いてみようと僕は思った。これまで誰も書いたことがないくらいシンプルに。シンプルな言葉を重ねることによって、シンプルな文章を作り、シンプルな文章を重ねることによって、結果的にシンプルではない現実を描くのだ。(村上春樹「台所のテーブルから生まれた小説」/『村上春樹全作品1979-1989(1)』)

日本の「ミーイズム」は、村上春樹の登場によってナレイティヴなものとして成立した、と作者は指摘している。

それは、『羊をめぐる冒険』や『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』などにも顕著だ。

村上春樹の小説の登場人物は常に自分の居場所を円で囲みたがる。そして、ジェイズ・バーや壁の中の国といった「個室」は<日本的ミーイズム>の中にあって恰好の逃避場所になった。(風丸良彦「冷蔵庫を聴く」)

村上春樹の「個室」は自分自身である。

「個室」の中で登場人物は一見、他人とのコミュニケーションを全うしているようにも思えるが、実際の話相手は自分以外の誰でもないのだ。彼の小説のひとつの手法である「シーク・アンド・ファインド」が外界との接触を求める旅ではなく、自分との接触を求める旅であることは明白だ。(風丸良彦「冷蔵庫を聴く」)

村上春樹の小説は、内面の自己対話を物語へと転化しているところに、大きな特徴があるから、それもまた、ひとつの「日本的ミーイズム」と呼べるのかもしれない。

もっとも、その「村上春樹」は、あくまでも、「初期の村上春樹」だった。

七〇年代の終わりに村上春樹の小説を読むことができた僕たちにとって、今、彼の世界はどこか別のところへと向かわされてしまったのではないかという懸念が渦巻く。と同時に、彼の作品を通して村上春樹という個との交信を図ることも困難になってきているような気もしてならないのだ。(風丸良彦「冷蔵庫を聴く」)

70年代から村上春樹を支持してきた読者のうち一定数は、90年代への移行とともに、村上春樹の読者であることから離れた。

人生ではよくあるように、村上春樹の歩いていく方向性は、彼らの歩いている方向性とは、おそらく異なっていたのだ。

このところの彼の文章にはかつてのような冴えを感じることができない。(略)こういう言い方はあまりしたくないが、村上春樹と僕たちとの間には鮮明な断層ができてしまったような気がするのだ。(風丸良彦「冷蔵庫を聴く」)

村上春樹は、80年代(『羊をめぐる冒険』『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』)、90年代(『ねじまき鳥クロニクル』)、2000年代(『海辺のカフカ』『1Q84』)と、時代を超えながら、その作品を変化させてきた(おそらくは意識的に)。

限界点は、おそらく『ねじまき鳥クロニクル』(1995)で、村上春樹の小説が「一人称(僕)」から三人称へと移行したところで、一部の古い読者は、村上春樹をあきらめたのだ(そして、村上春樹は、より多くの新しい読者を獲得した)。

常に、村上春樹とともに歩き続けてきた人(歩き続けていく人)もあれば、いくつかの時代を村上春樹とともに過ごした人もいる。

それが、村上春樹という、もともとは「カルト」出身の作家だったのではないだろうか。

最後の「檻の中のサリンジャー」は、「80年代のサリンジャー」をモチーフにしたエッセイ風のアメリカ文学論で、本書収録作品の中では、最も物語の形式に近い。

「僕の前にも何人かきた?」「純粋な目的できたのはあなたが初めてかしら」「不純な動機を持った人間なら前にもきたわけだ」「そう二人ばかり。そのうちの一人はわたしをレイプして帰っていったわ」(風丸良彦「檻の中のサリンジャー」)

そこは「古き良きアメリカ」を守り続けるアイオワ州中西部の静かな農村だった。

「ライ麦畑でつかまえて」や「アラバマ物語」、変わったところではスティーヴン・キングの「ボディ」などの例を挙げるまでもなく、アメリカ小説ではグロウイング・アップというテーマがとても大きなウエイトを占めている。(風丸良彦「檻の中のサリンジャー」)

アメリカ人にとって、少年少女たちの成長物語である「グロウイング・アップ小説」は、大人のための物語でもある(「子供じみた考え方や行動を一生失わないアメリカ人にとって、グロウイング・アップという過程は少年少女期に特有のものとも限らず、言わば彼らの永遠のテーマなのだ」)。

五十代の中年男性でさえ「仕方ないよね、まだ成長途上なんだから」と呟くことのできる国、アメリカ。

そういうオトナたちの心理を背景にして、八〇年代のアメリカ文壇にはたくさんのサリンジャーたちが登場することになる。(風丸良彦「檻の中のサリンジャー」)

ジェイ・マキナニー、ブレッド・イーストン・エリア、マイケル・シェイボンなどの作家は、読者と一緒になって、80年代の出版業界が築き上げたトレンドの中で(わずかの時間を)踊り続けた。

作者が注目しているのは、『ライ麦畑でつかまえて』と『アラバマ物語』の差が、どこから来るのか?ということだ。

「80年代のサリンジャー」がたくさんいるのに、「80年代のハーパー・リー」は、どこにも登場しなかった。

ホールデンから透明感を抜きとり、政治的意識もなく、それでいて白人更にはミドルクラスとしてのプライドを捨てきれない、そんな若者の姿が、果たして魅力的といえるのだろうか?(風丸良彦「檻の中のサリンジャー」)

80年代の若者は現実的だ。

「ライ麦畑」の時代に比べ経済は衰退し、失業率も高くなった今日のアメリカで、都市の若者はとても現実的だ。「ライ麦畑」の世界が実効性を伴わないことをみんな知っている。ホールデンに共感を覚えるのはともかく、彼と一体化してしまうのはそれこそ不毛な行為であることを彼らは認識しているのだ。(風丸良彦「檻の中のサリンジャー」)

『ライ麦畑でつかまえて』の本質は、「ここは僕のいる場所じゃない」という叫びだ。

80年代のサリンジャーたちは、恵まれた都市生活の中で「ここは僕のいる場所じゃない」と叫び続けた。

実際には何からも疎外されていないのに、あたかも社会自体が自分を疎外しているかのような虚構をつくり出し、「ここは俺のいる場所じゃない」と逆に主体的に孤立していく行為は、作品のテーマである頽廃感を象徴する一方で、語り手の潜在的な優越感をも際立たせてしまう。(風丸良彦「檻の中のサリンジャー」)

ある意味で、それは、金持ちが、金持ちとしての貧しさを嘆くようなものだったのだろうか(村上春樹『風の歌を聴け』の鼠のように)。

ハーパー・リー『アラバマ物語』は、そんな悠長な「青春ごっこ」を楽しめるような作品ではなかった。

そこには、アメリカ社会で疎外され続ける黒人のリアルが描かれているからだ。

もう、誰も騒がないのかい? ニュー・エイジやミニマリズムに象徴される八〇年代が終わり、今、九〇年代のアメリカ文学を考える時、このテーマをいったい誰が、いつ言い出すのか僕はとても興味がある。(風丸良彦「檻の中のサリンジャー」)

「バーンと音を立てて弾ける感覚」や「行動や出来事の極端さ」は、「静かなる八〇年代」が失ったものだ。

静かな彼ら(80年代のサリンジャーたち)は、檻から飛び出そうとすることなく、檻の中に小さな檻を作り続けた。

ミニマリズム。

アメリカ経済が衰退した中で、尚且つ「ここは僕のいる場所じゃない」とぼやき続ける当のサリンジャーたちはいったいどこへ行こうとしているのだろうか。(風丸良彦「檻の中のサリンジャー」)

あれから30年以上が経過し、80年代のサリンジャーたちも懐かしい伝説となった。

新しいサリンジャーが、その後、登場することは、やはりなかったらしい。

書名:カーヴァーが死んだことなんてだあれも知らなかった

著者:風丸良彦

発行:1992/06/10

出版社:講談社