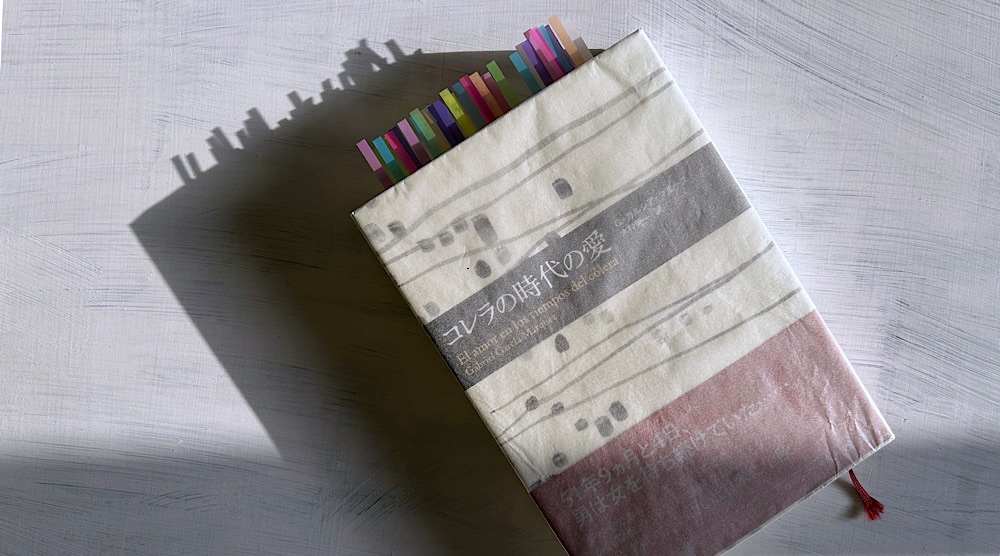

ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』読了。

本作『コレラの時代の愛』は、1985年(昭和60年)に発表された長篇小説である。

原題は『El amor en los tiempos del cólera』。

この年、作者は57歳だった。

2007年(平成19年)11月公開のアメリカ映画『コレラの時代の愛』(Love in the Time of Cholera)原作小説。

半世紀以上に渡る壮大な三角関係の物語

村上春樹『街とその不確かな壁』(2023)に、本作『コレラの時代の愛』が登場している。

「何を読んでいるの?」と私はダッフルコートを脱いでコートラックに掛けながら尋ねた。「『コレラの時代の愛』」と彼女は言った。「ガルシア=マルケスが好きなの?」「ええ、好きだと思う。作品のたいていは読んでいるから。中でもこの本がとくに好きなの。読むのは二度目だけど。あなたは?」(村上春樹『街とその不確かな壁』)

バツイチ独身コーヒーショップの女性は、溺死した女の亡霊がハンカチを振っている場面が好きだった。

彼女は、なぜ、この場面を好きだったのだろうか?

本作『コレラの時代の愛』は、半世紀以上に渡る壮大な三角関係の物語である。

『コレラの時代の愛』の舞台になっているカリブの町はカルタヘーナ・デ・インディアスで、時代は一八七〇年代から一九三〇年代はじめにかけてである。作品のテーマは愛と性、結婚と自由の身、青春時代と老年時代であり、作品のベースになっているのは性的な三角関係である。(ジェラルド・マーティン『ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生』木村榮一・訳)

「カルタヘナ」は、南米コロンビアの北部に位置する観光都市で、「カルタヘナの港、要塞、歴史的建造物群」は世界遺産にも登録されている。

神のように天上から下を見下ろすと、カタルヘーナ・デ・インディアスの由緒ある英雄的な町の廃墟が見えた。そこは三世紀にわたってイギリス人の攻撃と海賊の暴虐に耐えぬいてきたが、猛威をふるうコレラには勝てず、住民によって見捨てられた世界一美しい町だった。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

1900年前後のこの時代、コロンビアの人々は、伝染病「コレラ」と激しい内戦に恐怖を抱きながら生きていた。

博士にとって、コレラは一種の強迫観念になっていた。(略)ほんの三十年前に、パリを含むフランス国内でコレラが原因で十四万人以上の死者が出たというのは信じがたいことだった。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

17歳の郵便配達員(フロレンティーノ・アリーサ)は、13歳の少女(フェルミーナ・ダーサ)と熱烈な恋に落ち、結婚を約束するが、フェルミーナ・ダーサの父親(ロレンソ・ダーサ)は二人の交際を容認しない。

「撃てばいいでしょう」彼は胸に手を当てていった。「恋のために死ぬ、これほど栄誉なことはありませんからね」(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

主人公(フロレンティーノ・アリーサ)の人生において、恋愛以上に大切なものはなかったのだ(「陰気な感じで、ハンサムじゃないけど」と彼女はフェルミーナ・ダーサに言った。「心に愛が一杯詰まっているって感じね」)。

父親の謀略により、二歳年上の従姉妹(イルデブランデ・サンチェス)が暮らすバリェドゥパールなど、一年半の旅を終えて、カタルヘーナの町で再会したとき、フェルミーナ・ダーサは、既にフロレンティーノ・アリーサを愛してはいなかった。

彼女はフロレンティーノ・アリーサに再会した夢を見た。夢の中で彼はいつもの見慣れた顔を取り外した。実は仮面だったのだ。その下から現れた本当の顔も前と同じだった。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

彼女の見た夢は、実に暗示的だ(「その下から現れた本当の顔も前と同じだった」)。

フェルミーナ・ダーサは、上流階級の医師(フベナル・ウルビーノ)と結婚して、長男・長女と家庭を築く。

結婚した時点では、二人の間に愛は存在しなかった。二人してそれを築きあげようとしたとたんに、運命が彼らを現実に直面させたのだ。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

この物語には、夫婦生活の難しさが描かれている(「結婚生活の場合は、倦怠感をいかにして克服するかが問題なのよ」「ひょっとすると彼と結婚していたら幸せになっていたかもしれない」「彼女はつねに夫から与えられた人生を生きていると感じた」)。

一方のフロレンティーノ・アリーサは、いつの日かフェルミーナ・ダーサとの恋を成就させようと、叔父(ドン・レオ十二世ロアイサ)が総支配人をしている「カリブ河川運輸会社」に就職し、地道な努力でレオ十二世の信頼を勝ち得ていく。

さらに、フロレンティーノ・アリーサは、失恋の痛手から逃れるため、多くの女性を愛した。

それから五十年後に、フェルミーナ・ダーサは結婚の宣誓から解放されることになるのだが、そのときノートは二十五冊ほどたまり、愛の記録にとどめられていない無数のつかの間の愛を別にして、しばらく続いた六百二十二人にのぼる女性との関係が記録されていた。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

50年の間に、フロレンティーノ・アリーサは、622人の女性を愛したが(セックスをしたが)、それでも、最愛の女性(フェルミーナ・ダーサ)を忘れることはできない(「フェルミーナ・ダーサを取り戻したいというのが、彼の人生の唯一の目的だった」)。

ここでは、人が持つ愛の不思議が、極限的な状態のまま描かれている。

「人の心には売春宿以上に沢山の部屋があるんだ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

人妻となったフェルミーナ・ダーサにとって、フロレンティーノ・アリーサは過去の亡霊だった(「人間というよりも、影のような感じの人なの」)。

確かに、彼は誰も知らないある人物の影のような感じがした。(略)彼女は罪の意識をもたらす亡霊にさいなまれつづけ、その亡霊にだけはどうしても耐えられなかった。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

彼女の結婚生活が、決して常に幸福だったわけではない。

老いの坂にさしかかった頃には、雨の前に鳴り響く雷鳴を耳にすると、決まってこれまでの人生で何かとり返しのつかないことをしでかしたような気持ちに襲われた。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

フベナル・ウルビーノ博士との結婚生活から得た結論、それは「この世界で愛ほど難しいものはなかった」ということだった(「愛がもしあるとすれば、それとは別のもの、別の人生だったのだ」)。

81歳のフベナル・ウルビーノ博士が事故で急死したとき、フロレンティーノ・アリーサはカリブ河川運輸会社の総支配人となっていた。

「フェルミーナ」と彼は言った。「わたしはこの時が来るのを待っていた。もう一度永遠の貞節と変わることのない愛を誓いたいと思っている」(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

そこから、さらに長い時間をかけて、高齢者となった二人は結ばれる。

テーマは、はっきりと言って「高齢男女の恋愛」だ。

人は、いくつになっても、恋をすることができるという信念が、この作品にはある。

フロレンティーノ・アリーサは長年フェルミーナ・ダーサを愛し続けたが、結局報われることはなかった。五十一年九ヵ月と四日間、彼女のことを片時も忘れることはなかった。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

本作『コレラの時代の愛』は、半世紀以上に渡って一つの愛が絶えることがなかったという、奇跡の恋愛物語である。

主人公(フロレンティーノ・アリーサ)にとって、ヒロイン(フェルミーナ・ダーサ)は、永遠の女神であり続けたのだ(「頭にクチナシの花の冠を載せたその姿はまるで王冠をつけた女神のようだった」)。

人生、愛、老年、死に関する見解

日本では2008年(平成20年)に公開されたアメリカ映画『コレラの時代の愛』は、原作小説『コレラの時代の愛』のエッセンスをつなぎ合わせたショート動画といった感じがする(上映時間137分もあるのに)。

それほどまで、原作小説『コレラの時代の愛』は濃厚で、味わい深い示唆に溢れている。

巻頭の題辞「これから語る言葉、そこには今、王冠を戴いた女神がいる」という一文は、盲目の「バリェナート歌手」で吟遊詩人のレアンドロ・ディアスの歌から引いたものである。古代ギリシア、スペイン帝国の君主制、美人コンテストの低層階級のコロンビアをなんとなく思い起こさせるこの複合的な言及は、小説でもっとも需要な文化的衝突を見事に要約している。(ジェラルド・マーティン『ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生』木村榮一・訳)

本作『コレラの時代の愛』は、アメリカ映画『西部戦線異常なし』(1930)から始まる。

映画は前の年に評判になった小説をもとにして作られたものだった。ウルビーノ博士は『西部戦線異常なし』という小説のほうをすでに読んでいて、戦争の野蛮さにやりきれない思いをした。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

エーリヒ・マリア・レマルクの小説『西部戦線異常なし』(1928)は、第一次世界大戦の西部戦線を、ドイツ軍の志願兵(パウル・ボイメル)の視点から描いた戦争文学だった。

さりげない形で、ジョゼフ・コンラッドが登場しているのもいい。

その後、ジョゼフ・コンラッドの名で世界中に知られることになるコジェニョフスキは、どういう手蔓をたぐったのかは不明だが、ロレンソ・ダーサと接触をもった。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

ジョゼフ・コンラッドは『闇の奥』で有名なイギリスの作家である(映画『地獄の黙示録』の原作小説)。

主人公(フロレンティーノ・アリーサ)の叔父(レオ十二世)は、歌を歌うことを愛した。

彼はガレー船の奴隷のようなすさまじい声をしていて、正規の教育を受けていなかったが音域は驚くほど広かった。エンリーコ・カルーソーはその声で花瓶を粉々に砕くことができるという話を耳にして以来、何年もの間花瓶を砕こうと思っていろいろ試み、時には窓ガラスに向かって声を張り上げたこともあった。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

それは、『衣装をつけろ』(1904)の大ヒットで知られる人気のテノール歌手(エンリコ・カルーソー)が生きた時代だった。

「三大テノール」の一人(ルチアーノ・パヴァロッティ)の録音でも人気の名曲「カルーソー」を、ルーチョ・ダッラが発表したのは1986年(昭和61年)のことである。

本作『コレラの時代の愛』の発表は1985年(昭和60年)だから、80年代はカルーソーを懐かしく偲ぶ時代だったとも言える。

この時代、ガルシア=マルケスは、いち早くコンピュータを使って小説を書いた作家でもあった。

世界的に知られた一流作家の中でコンピューターを使って大作を書いた作家のひとり──おそらく、「文字どおり最初の作家」──であることをかなり意識していた。メルセーデスとゴンサーロ、それに姪のアレクサンドラ・バルチャを連れてニューヨークへ飛んだときも、首からは書き上げた小説の原稿を収めたフロッピーディスクが下がっていた。(ジェラルド・マーティン『ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生』木村榮一・訳)

本作『コレラの時代の愛』の献辞「むろんメルセーデスのために」は、この作品が、妻(メルセーデス)に捧げられたものであることを意味している。

(本文中にも「メルセーデスの生まれたマガングエの町で残りの航行に必要な薪を積み込んだ」との一文がある)。

発表当時、作者(ガルシア=マルケス)は、まだ57歳だったが、この物語では、登場人物たちが人間として老いていく様子が、克明に描かれている。

その夜、四十八歳になっていた彼は、こめかみと首筋のあたりにわずかに残っていた毛を切り完全な禿頭としての運命を受け入れることにした。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

56歳の主人公(フロレンティーノ・アリーサ)は、既に老年にさしかかっている。

しかし、当時の人たちは、年齢よりも若く見えたり、自分ではまだ若いと思っていても、ことさら若く見せたいと愚かな考えを抱くことはなかった。(略)当時は若い人間として生き続けるのが難しい時代だった。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

もちろん、最愛の女性(フェルミーナ・ダーサ)も、彼と同じように年老いていた。

「先日、七十二歳になったんですの」と彼女は言った。「ですからそういうことはもう考えもしませんわ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

フェルミーナ・ダーサの娘(オフェリア・ウルビーノ)は、老人たちの恋を批判する。

「わたしたちくらいの年齢になると、愛だの恋だのというのはばかげているけど」とわめいた。「あの人たちくらいの年だと汚らわしいわよ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

周囲の反対を押し切って二人は、かつてマナティーが泳いだというマグダレーナ川の船旅に出た。

村上春樹『街とその不確かな壁』で、コーヒーショップの女性が読むのは、物語最後の船旅の場面である。

白い服を着た女が一人、ハンカチを振って合図をしているのが見えた。フェルミーナ・ダーサはあんなに悲しそうな顔をしているのに、どうして乗せてやらないのか不思議に思っていると、船長が、あれは溺死した女の亡霊で、通りかかった船を向こう岸の危険な渦のところに誘い込もうとしているのだと説明した。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

「この世のものでないことは疑いようがなく、その顔には見覚えがあるような気がした」という女性の亡霊は、もしかすると、結婚生活を送っていた頃の自分自身(フェルミーナ・ダーサ)だったかもしれない。

少なくとも、(『街とその不確かな壁』の)コーヒーショップの女性は、苦痛の結婚生活を思い出し、白い服を着た女の亡霊に、過去の自分自身を重ね合わせていたのだ。

フェルミーナ・ダーサが未亡人となった頃、フロレンティーノ・アリーサは、彼女に宛ててたくさんの手紙を書いた。

手紙には人生、愛、老年、死に関する見解が述べられていたが、そのような考えはこれまで何度となく彼女の頭上を夜鳥のように羽ばたきながら通過していった。(略)自分の思いが、できれば言葉にしたいと思っていたとおりに単純明快に語られていた。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

本作『コレラの時代の愛』は、主人公(フロレンティーノ・アリーサ)が書いた手紙のようなものだ。

この長い物語には、「人生、愛、老年、死に関する見解」が、読者の思いを乗せて綴られている。

フロレンティーノ・アリーサは身震いした。彼女が言っていたとおり、確かに老いの酸化したような匂いがした。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

老いは、生きている限り、誰もが逃れることのできないものだった。

そして、同時に、老いの苦しみは、老いた者でなければ分からない人生の神秘でもあった。

静かな中で誰かが何気なく、「あの歳だと、生きていても半分腐っているようなものだよ」と言う声が聞こえた。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

それでも、彼らは、自分たちの老いを受け入れて、愛し合うしかない。

彼女の方を見ると、思ったとおり上半身裸になっていた。肩のあたりに皺がより、胸はたれ下り、脇腹の皮膚はカエルのそれのように青白くて冷たそうだった。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

二度目のセックスで結ばれた二人は、「愛の本質」にたどり着いたことを知る。

二人はともに長い人生を生き抜いてきて、愛はいつ、どこにあっても愛であり、死に近づけば近づくほどより深まるものだということにようやく思い当たったのだ。「このまま死んでいくような気持ちだわ」(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

かつて、村上春樹は『ノルウェイの森』(1987)に「100パーセントの恋愛小説です」というキャッチコピーを与えたことがある。

本作『コレラの時代の愛』は、間違いなく「100パーセントの恋愛小説」だった。

「川をのぼり下りするとしても、いったいいつまで続けられるとお思いですか?」フロレンティーノ・アリーサは五十三年七カ月十一日前から、ちゃんと答を用意していた。「命の続く限りだ」と彼は言った。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

ダイジェスト版のような映画に比べて、原作小説のラストシーンは重い。

彼らは、文字どおり「命の続く限り」愛し合うことを覚悟していたのだ。

ある夜、ダイヤルを回していると、突然まったく知らない放送局がまるで隣の家でしゃべってでもいるように力強く明瞭な声で悲しいニュースを伝えた。新婚旅行で訪れた場所を四十年ぶりで再訪した年とったカップルが、船で観光案内をしていた船頭にオールで殴り殺されて、所持金の十四ドルを奪われたのだ。(ガブリエル・ガルシア=マルケス『コレラの時代の愛』木村榮一・訳)

たった14ドルのために、40年という過去を奪われた高齢カップルの悲劇は、高齢者の恋愛を軽視する社会を象徴している。

だからこそ、彼らは(社会を離れて)船の上で生きることを決意したのだ。

もしかすると、「新誠実号」は、彼らにとって、人生の最終地点であり、安楽の場所を意味していたのかもしれない。

書名:コレラの時代の愛

著者:ガブリエル・ガルシア=マルケス

訳者:木村榮一

発行:2006/10/30

出版社:新潮社