目覚めたとき、世界が変わっていたのではない。変わっていたのは、彼の居場所だった。

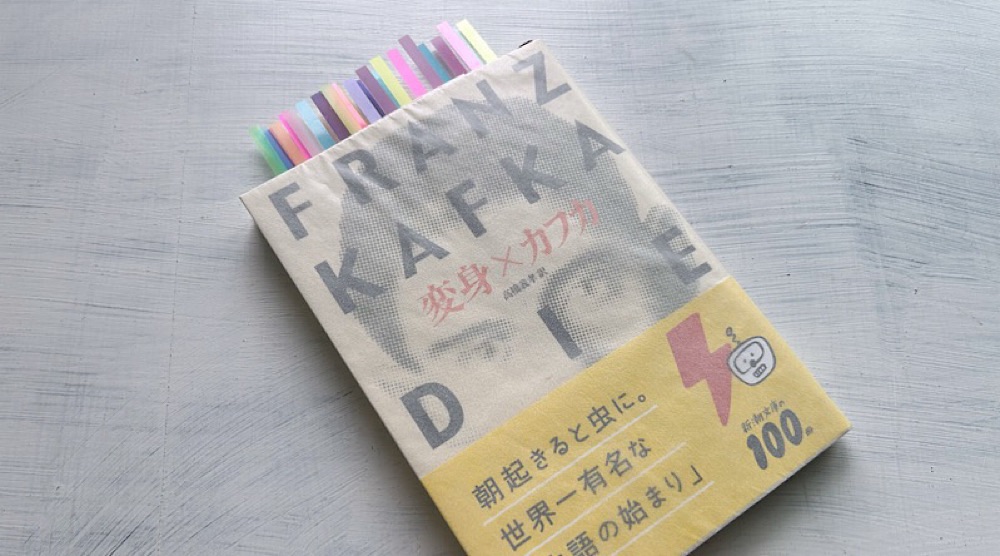

フランツ・カフカ「変身」読了。

本作「変身」は、1915年(大正4年)に発表された中篇小説である。

この年、著者は32歳だった。

グレーゴル・ザムザは「自分」かもしれない

毎年、夏になると、いくつもの出版社が、夏の文庫本キャンペーンで競い合う。

夏は、いかにも読書の季節だという気分が高まる。

この夏は何を読もうかと考えるとき、出版社のキャンペーン商品の中から選ぶという方法もある。

こうしたキャンペーンの良いところは、新旧の名作が含まれているということで、昔に読んだことのある懐かしい作品に出会うことも少なくない。

たくさん並んでいる作品の中から、久し振りにこれを読み返してみようと思うこともある。

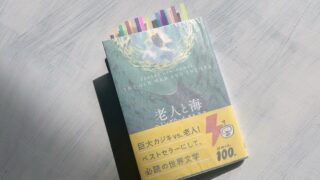

今年の夏は「新潮文庫の100冊」の中から、ヘミングウェイ『老人と海』と、カフカ『変身』を買った。

どちらもガチガチの名作だが、個人的な好みの問題もあって、読み返すのはずいぶん久しぶりだ。

カフカの代表作『変身』の恐ろしさは、主人公(グレーゴル・ザムザ)は自分かもしれない、という恐ろしさである。

ある朝、グレゴール・ザムザがなにか気がかりな夢から目をさますと、自分が寝床の中で一匹の巨大な虫に変っているのを発見した。(フランツ・カフカ「変身」高橋義孝・訳)

もちろん、「人間」が「虫」に変身してしまうことはあり得ない。

しかし、「虫」を何かの象徴としてとらえたとき、「変身」は決して非現実的な物語ではない。

ポイントは、誰しも人は「現在の自分とは違う自分になってしまうかもしれない」という可能性の中に生きている、ということだ。

それは「ある朝、目覚めたとき」でなくてもかまわない。

それは、仕事中に起こるかもしれないし、通学中に起こるかもしれないし、あるいは、食事中に起こるかもしれない。

自宅の中かもしれないし、遠い異国の旅先であるかもしれない。

つまり、いつ、どこにいても、我々はいつか「自分ではない自分」になってしまうかもしれないという可能性の中で生きている。

カフカが描いているのは、この「不安定な人生」に対する不安である。

グレーゴルは、今日おれの身に起こったようなことが、ひょっとしていつかこの支配人の身の上にも起こらないものだろうかと、想像してみようとした。そういうことが起こらないとはだれにも断言はできない。(フランツ・カフカ「変身」高橋義孝・訳)

「いつもの自分」が「違う自分」になっていることを発見したとき、主人公(ザムザ)は、「いつもの自分」と客観的に向き合うことができる。

なにしろ、それは、既に「現在の自分」ではないのだから。

「やれやれおれはなんという辛気くさい商売を選んでしまったんだろう。年がら年じゅう、旅、旅だ。店勤めだっていろいろ面倒なことはあるのだが、外交販売につきまとう苦労はまた格別なのだ」(フランツ・カフカ「変身」高橋義孝・訳)

グレーゴル・ザムザは、外交販売員である(つまり、セールスマン)。

グレーゴルが、店勤めの店員からセールスマンへと転職したのは、破産した父親の負債を返済するためであり、両親や妹を養うためだった。

そんなわけでグレーゴルは人なみ以上の熱心さで仕事にとりかかり、ほとんど一夜にしてみじめな一店員から外交販売員にのしあがった。(フランツ・カフカ「変身」高橋義孝・訳)

「ほとんど一夜にしてみじめな一店員から外交販売員にのしあがった」とあるのは、主人公(グレーゴル)が、既に「変身」を経験していたことを意味する。

ただし、それはポジティブな(前向きな)変身であった。

ある朝、目覚めたとき「虫」になっていたというネガティブな変身とは違う。

ここにも我々は「不安定な人生の浮き沈み」というものを読みとることができる。

あのころはすばらしかった。のちになってグレーゴルは優に一家をささえることができるくらいの、また現に一家の財政を賄うに足るだけの金を儲けはしたものの、あのすばらしい時期は、すくなくともむかしの輝かしさとともにもどってくることはもうなかった。(フランツ・カフカ「変身」高橋義孝・訳)

優秀なグレーゴルでさえ、「虫」になったときは切り捨てられる。

この物語は、浜田省吾「境界線上のアリア」(1993)を思い出させる(『その永遠の一秒に』収録)。

すべてのルール守ってきた

社会に出て真面目に

不平も言わず働いてきた

皆 こう言っていた “いい人だ…” と

会社も “君は優秀だ…” と

だけど 心も躰も病んだ時には 切り捨てられた

浜田省吾「境界線上のアリア」

「心も躰も病んだ時には切り捨てられた」は、まさに、カフカの『変身』そのものである。

真面目で優秀な「社畜」だったグレーゴルも、「虫」になってしまえば(心も躰も病んだ時には)切り捨てられる。

我々が生きている人生は、それほどまでに理不尽であり、不安定なものなのだ。

家族との関係が示すもの

一方で、カフカの代表作『変身』の恐ろしさは、主人公(グレーゴル・ザムザ)の「家族」は自分かもしれない、という恐ろしさでもある。

「ねえ、お父さん、お母さん」妹はこう言って、話の糸口として手でテーブルを打った。「もう潮時だわ。あなたがたがおわかりにならなくたって、あたしにはわかるわ。あたし、このけだものの前でお兄さんの名なんか口にしたくないの」(フランツ・カフカ「変身」高橋義孝・訳)

誰よりも兄(グレーゴル)を愛し、「虫」となった兄の世話にいそしんでいた妹(グレーテ)も、最後には兄を切り捨てる。

なぜなら、「虫」となった兄(グレーゴル)は、既に「兄」ではないからだ。

グレーゴルにとどめを刺したのは、先日までグレーゴルに養われていた父親その人である。

──と、そのとき、彼のすぐわきになにかが飛んできて、彼の前をころがった。林檎であった。やんわりと投げられたらしい。つづいてすぐ第二の林檎が飛んできた。(フランツ・カフカ「変身」高橋義孝・訳)

父親の投げつけた林檎は、結果的に、息子(グレーゴル)に致命傷を与えることになる。

父親は既に、破産して何もかもを失った頃の、あのダメな父親ではなかった。

虫になったグレーゴルを見て、父親は一家を養うべく、再び働きだしていた。

生きるために、家族の誰もが必死で働いていたのだ。

父親は銀行の下っ端職員のために朝食を取ってきてやるようなことさえいとわなかったし、母親は母親で見も知らぬ人の下着のために自己を犠牲にし、妹はお客の命令しだいで売場のうしろで右往左往した。(フランツ・カフカ「変身」高橋義孝・訳)

本作『変身』の主人公は、間違いなく「グレーゴル」なのだが、実際に描かれているのは、グレーゴルを取り巻く家族の変化である。

家族の誰かに突然の異変が起きたときの悲しい変容が、そこにはある。

だから、林檎で重傷を負ったグレーゴルが死んでしまった後でも、物語は終わらない。

本当の物語は、グレーゴルが死んだ瞬間から始まっているのかもしれないからだ。

自分が消えてなくならなければならないということにたいする彼自身の意見は、妹の似たような意見よりもひょっとするともっともっと強いものだったのだ。(フランツ・カフカ「変身」高橋義孝・訳)

(虫となった)グレーゴルの死を確認した親子三人は、再び、新しい人生を生き始める。

「さあ、もういいだろう。過去は過去さ」(フランツ・カフカ「変身」高橋義孝・訳)

家族の重荷となっていたグレーゴルから解き放たれたことの安堵感が、彼らを行楽へと誘っていた。

息子が死んでしまったことへの悲しみは、どこにもない。

降りる場所に来た。ザムザ嬢が真っ先に立ちあがって若々しい手足をぐっと伸ばした。その様子は、ザムザ夫妻の目には、彼らの新しい夢とよき意図の確証のように映った。(フランツ・カフカ「変身」高橋義孝・訳)

この爽やかなエンディングは、いかにも、この物語が、親子三人の再生物語であったことを意味しているかのようだ。

厄介な息子を放り出して、新しい人生を生きようとしている両親と若い娘。

まるで忘れられた存在となったグレーゴルの悲痛な叫びが、その向こう側から聞こえてくるのではないだろうか。

(息子を除く)家族三人の再生が強調されるほどに、見捨てられたグレーゴルの疎外感が浮き彫りにされてくるからだ。

本作『変身』の恐ろしさは、我々は、いつでもグレーゴルにも、グレーゴルの家族にもなり得るということである。

変わらない人生なんて、どこにもない。

むしろ、我々は、常に「変身」を繰り返しながら生きているとさえ言える。

おそらく、作者(カフカ)は、自分自身の中に「変身願望」のようなものを抱いて生きていたのだろう。

それは「仕事以外のことはなにも考えない」という社畜のような日々からの逃避だったかもしれない。

「こいつがわしたちのことがわかってくれさえしたら」と半ば問いただすように父親が言った。妹は泣きながらはげしく手を振った。そういうことはありえないという意味なのである。(フランツ・カフカ「変身」高橋義孝・訳)

家族の会話を理解することはできても、自分の言葉は家族には伝わらないという状況は、必ずしもフィクションではなかったかもしれない。

自分の言葉が伝わらないことの苦しさを、「虫」となったグレーゴルは、はっきりと示してくれる。

「こいつにわしたちのことがわかってくれたら」と父親はくりかえし、目を閉じることによって、そんなことはありえないという娘の確信をわが身に納得させた。(フランツ・カフカ「変身」高橋義孝・訳)

妹(グレーテ)に対する深い慈しみを表現しようとしたがために、父親から林檎を投げつけられ、致命傷を負ってしまったグレーゴルの姿は、もはや、我々自身の姿でもある。

伝わらない誠意や伝わらない愛情を抱えながら、我々はコミュニケーションの難しい時代を生きている。

主人公(グレーゴル)が虫になってしまった理由、それは、彼自身が(無意識の中で)「虫」になることを望んでいたからだ。

虫にさえなってしまえば、自分の部屋から出ていく必要もない。

「七時十五分までには、なにがなんでも寝床を出ていかなくちゃならない。それまでにはどのみち、おれのことを聞きに店からだれかやってくるだろう。店を開けるのは七時前なんだから」(フランツ・カフカ「変身」高橋義孝・訳)

虫になったグレーゴルは、不自由な体を動かしてまで出社しようとあくせくする。

しかし、仕事へ行こうという思いとは裏腹に、体は言うことを聞いてくれない(なにろ、彼は「虫」なのだ)。

「体のぐあいがわるいのでございますよ、支配人さん、ほんとに。そうででもございませんければ、汽車に乗りおくれるような子じゃございません。なにしろ仕事以外のことはなにも考えないのでございますもの」(フランツ・カフカ「変身」高橋義孝・訳)

仕事と家族の間で、おそらく、グレーゴルは行き場を失っていたのだろう。

無意識の自分が出した結論が「虫」になることだった。

虫は、自由に動くことも、家族とコミュニケーションを取ることも拒否した、彼自身の内面の象徴として読むことができる。

そう考えると、家族が彼を切り捨てた展開は、実は意外でも何でもない。

彼らが自分を切り捨ててしまうだろうことを一番よく理解していたのは、グレーゴル本人だったからだ。

逆説的に言えば、そんな家族に対する不信感こそが、グレーゴルを虫へと変身させたとも言える。

ある朝、目覚めたときにグレーゴルが「虫」になっていたという始まりから、親子三人が楽しいお出かけをして「新しい夢」と出会う終わりまで、物語は完璧につながっていた。

グレーゴルを変身させた不安も、やはり、我々自身の不安である。

変身したときに初めて見えてくるだろう「見えないもの」への不安。

グレーゴル・ザムザの「虫」は、そんな不安の象徴だったのかもしれない。

救いが与えられない物語

不安のない社会で生きていきたいと、我々は願っている。

しかし、不安のない社会など、いったい、どこにあると言うのだろうか?

カフカによって与えられた「救いが与えられない物語」は、今も我々に問いかけ続けている。

書名:変身

著者:フランツ・カフカ

訳者:高橋義孝

発行:1952年(昭和27年)7月28日

出版社:新潮文庫