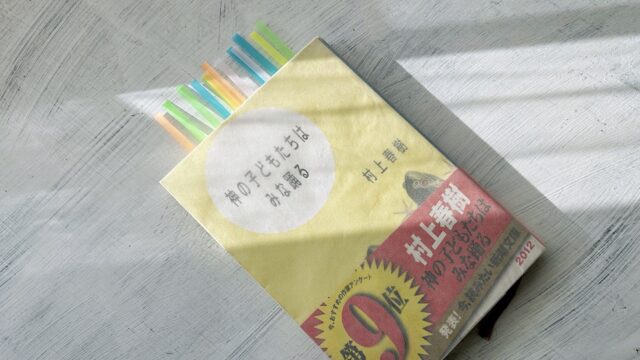

村上春樹『螢・納屋を焼く・その他の短編』は、1984年(昭和59年)7月に新潮社から刊行された短篇小説集である。

この年、著者は35歳だった。

収録作品及び初出は、次のとおり。

「蛍」

1983年(昭和58年)1月『中央公論』

「納屋を焼く」

1983年(昭和58年)1月『新潮』

「踊る小人」

1984年(昭和59年)1月号『新潮』

「めくらやなぎと眠る女」

1983年(昭和58年)12月『文學界』

2022年(令和4年)、ピエール・フォルデス監督のアニメ映画『めくらやなぎと眠る女)』原作小説。

「三つのドイツ幻想」

1984年(昭和59年)4月15日『BRUTUS』

長篇小説への発展

本作『螢・納屋を焼く・その他の短編』には、1983年(昭和58年)から1984年(昭和59年)にかけて発表された短篇小説が収録されている。

長篇小説との関連では、『羊をめぐる冒険』(1982)と『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(1985)の間に書かれた作品群ということになる。

象徴性の強い作品が多く、長篇小説へ発展した作品が含まれているなど、初期の作品集の中でも、特に注意すべき作品集となっている。

村上春樹らしい村上春樹を読みたい人におすすめ。

蛍 │ 喪失の連鎖

1983年(昭和58年)1月『中央公論』初出の「蛍」は、喪失感を抱えた大学生カップルの物語である。

後に、長篇小説『ノルウエィの森』(1987)の冒頭部分として再利用された。

最後の三行に注目。

僕は何度もそんな闇の中にそっと手を伸ばしてみた。指は何にも触れなかった。その小さな光は、いつも僕の指のほんの少し先にあった。(村上春樹「蛍」)

「その小さな光は、いつも僕の指のほんの少し先にあった」とあることから、「その小さな光」は、既に蛍のことではない。

それは、彼女(高校時代の友人の元カノ)の心とも読めるし、友人の自殺によって示唆された「死」と読むこともできる。

つまり、失われたものの象徴が、この「小さな光(蛍)」なのだ(「死は生の対極としてではなく、その一部として存在している」「あの十七歳の五月の夜に僕の友人を捉えた死は、その夜僕をもまた捉えていたのだ」)。

歩き続け、しゃべり続けた彼女は、ある意味で異界の存在とも言える(おそらくは、現実と異界とのボーダーラインにあった)。

ポイントは「まるで自分の体がふたつにわかれていてね、追いかけっこしているみたいな、そんな感じなの」と言う彼女の言葉(実存的不安)を、主人公が受け止められなかったことだろう。

いつかもう一度、この不確実な世界のどこかであなたに会うことができたとしたら、その時にはもっといろんなことがきちんと話せるようになっているんじゃないかと思います。(村上春樹「蛍」)

恋人の死んだ世界と、生きている世界。

二つの世界の狭間で、彼女の心は揺れ動いていたのだ(「この不確実な世界」)。

喪失感が、新たな喪失感を生み出しているところに、人間という存在のはかなさを感じる。

長篇『ノルウェイの森』と読み比べてみたい。

納屋を焼く │ 現実世界への不安

1983年(昭和58年)1月『新潮』初出の「納屋を焼く」は、納屋を焼き続ける(と主張する)男の物語である。

ラストシーンで、主人公のガールフレンドが姿を消していることから、サスペンス・タッチのミステリー小説として読まれることも少なくないが(「彼女は殺された」という解釈)、「彼女が消えてしまった」のは、あくまでも「男たち」の認識であって、事実として描かれているわけではない(「相変らず管理人は見つからなかった」)。

問題は、実際に彼女が消えたかどうかということではなく、彼女がいないという現実を、どのように受容するかということなのだ(「要するにね、そこに蜜柑があると思いこむんじゃなくて、そこに蜜柑がないことを忘れればいいのよ」)。

「ずいぶん綿密なんですね」と彼は楽しそうに言った。「綿密で理論的です。でもきっと見落としたんですよ。そういうことってあるんです。あまりにも近すぎて、それで見落としちゃうんです」(村上春樹「納屋を焼く」)

あるいは、納屋も、彼が生きている「もうひとつの現実世界」では、本当に焼かれてしまったのかもしれない。

「同時存在」の出典であるカントの『純粋理性批判』は、『1973年のピンボール』で主人公が読んでいたもので、続編である『羊をめぐる冒険』にも「同時的存在」という言葉が登場している。

「その心配はありません。神様はいわば同時的存在なんです。だから一度に百万人の人間が電話をかけたとしても、神様は百万人の人間と同時にお話しになります」(村上春樹「羊をめぐる冒険」)

「あまりにも近すぎる」のは、もう一つの現実世界が、彼自身の中にあったからだろう(深層心理)。

現実世界に対する不安が、ここでは描かれている。

フォークナーに「納屋は燃える(Barn Burning)」という短篇小説があるが(『フォークナー短篇集』新潮文庫)、本作との関連性を意識する必要性は、あまりないと思う(タイトルにインスパイアされた可能性はあるが)。

彼女を迎えに行った空港で「フォークナーの短篇集を読んでいた」が、全集収録の際に「週刊誌を三冊読んだ」へと修正されたのは、無意味なミスリードを防ぐためではないだろうか。

踊る小人 │ 日常からの脱出願望

1984年(昭和59年)1月号『新潮』初出の「踊る小人」は、踊りの上手な小人と悪魔の契約を交わした若者の物語。

非常に寓話性の強い作品で、賭けに破れた小人が残した最後の言葉に注目したい。

「しかしこれで終ったわけじゃない」と小人はつづけた。「あんたは何度も何度も勝つことができる。しかし負けるのはたった一度だ。あんたが一度負けたらすべては終る。そしてあんたはいつか必ず負ける。それでおしまいさ」(村上春樹「踊る小人」)

「象工場」が平穏な市民生活の象徴とするなら、「踊る小人」は、単調な日常からの脱出を

願う「心の隙間」だ(「それはまるで夢のつづきみたいに見えた」)。

「小人の踊りは観客の心の中にある普段使われていなくて、そんなものがあることを本人さえ気づかなかったような感情を白日のもとに――まるで魚のはらわたを抜くみたいに――ひっぱり出すことができたのだ」とあるのも、庶民の脱出願望を投影した文章として読むことができる。

もっとも、日常からの脱出願望を究極的に表現したものが「革命」であったとしたなら、「心の隙間」に潜むリスクは、我々が予想もしないほど大きいということになる。

しかし僕はいったんその夢がさめても、もうひとつ別の夢の中に人がとり残されているような物語を書きたいと考えた。そして結果として、その物語はファンタジーや童話に似た形態をとることになった。(村上春樹「かえるくんのいる場所」『はじめての文学』所収)

夢は自分自身である(あるいは「もう一人の自分」)。

小人は、「羊男」や「かえるくん」と同じように、心の闇の中にいるのかもしれない。

めくらやなぎと眠る女 │ 心の空洞

1983年(昭和58年)12月『文學界』初出の「めくらやなぎと眠る女」は、聴力を失った少年(いとこ)に付き添って病院へ行く若者の物語だ。

エピソードの一部は、長篇小説『ノルウェイの森』で再利用された。

また、作品集『レキシントンの幽霊』には、内容を一部修正した「めくらやなぎと、眠る女」が収録されている。

聴力を失った少年のエピソードと、入院中の女子高生が描いた「めくらやなぎ」のエピソードが、最後で一つになるという立体的な構成の作品だが、根底にあるのは、親友を亡くしたという、主人公の喪失体験だ(同じようなエピソードは「蛍」にも登場している)。

「インディアンを見ることができるというのはインディアンがいないってことです」という少年の言葉は、主人公が持つ「実存の不安」を投影したものだろう(つまり、主人公は、親友の死を、未だに受け容れることができないでいる)。

「なんだか変だと思わないか?」と彼は言った。「つまり今、こういう風にして、二人でここにいることがさ」(村上春樹「めくらやなぎと眠る女」)

「目を閉じて、ぱんと手を叩いて、目を開けると、いろんな状況ががらりと変わっているんじゃないかという気がする」とあるのは、自分が生きている現実世界に自信が持てないことの暗示だ(もうひとつの世界が、すぐ近くにあるのではないか)。

「耳(の穴)」は内面(深層心理)への入り口である。

老人を乗せたバスが、主人公を深層心理(親友を失った記憶)へ導く役割を担っている。

蝿に食われた耳の肉は、心の空洞の象徴として読みたい。

随所に主人公の心象風景が盛り込まれていることにも注意(「失った経験のない人間に向って、失われたものの説明をすることは不可能だ」)。

三つのドイツ幻想 │ 日常から遠く離れて

1984年(昭和59年)4月15日『BRUTUS』初出の「三つのドイツ幻想」は、ドイツをテーマとした三篇のショートストーリー。

巨大特集「ドイツの『いま』を誰も知らない!」のタイトルページから、村上春樹の「冬の博物館としてのポルノグラフィー」が掲載されている(「三つのドイツ幻想・1」)。

つまり、このドイツ特集号は、村上春樹の作品が、重要な位置を占めていたのだ(表紙には「ブルータスの疾風怒濤取材──特別参加 村上春樹」とある)。

ただし、三つの作品に相互の関連性はない。

ドイツが「西ドイツ」と「東ドイツ」に分裂していた時代の物語で、現実感を把握できないでいる主人公の不安に注目したい(「これは博物館が日常を侵食しているというべきなのだろうか、あるいは日常が博物館を侵食しているというべきなのだろうか」)。

なお、『BRUTUS』には、「Et Tu,BRUTE」(日常的ドイツの冒険)というエッセイも掲載されていて、こちらも充実した内容となっている(食べ物と動物園と映画とレコードの話が多い)。

ときどき窓の外から何かの動物の声が聞こえる他は、とてもしんとしている。冬のフランクフルト動物園は檻が少ないせいで、まるで見捨てられた村のように見える。(村上春樹「フランクフルト動物園のレストランとアリクイ」)

このときの取材旅行は、ハンブルクからケルン、ジルト、ベルリン、フランクフルトと、約一か月間続いた。

村上春樹は、「正直なところ僕は一人の小説家として、どんなドイツ人と会うより、どんなドイツの風景を眺めるより、そのブルータス工場の作業ぶりを見ている方が楽しかった」と、『ブルータス』取材班を評している。

まとめ │ 喪失感に裏打ちされた実存的不安

本書『螢・納屋を焼く・その他の短編』の収録作品に通底しているテーマは「実存的な不安」である。

ここにいる自分は、本当の自分なのか?

自分が見ている風景は、本当の風景なのか?

自分の見えていない風景こそ、本当の景色なのではないか?

ここにいない自分こそ、本当の自分なのではないか?

実在していることを信じ切れない「存在の頼りなさ」が、そこにはある。

現実世界への不安は、「もうひとつの世界」の肯定へとつながっていく(いわゆる「パラレルワールド」)。

これは、村上文学の基本的なコンセプトになっていると考えていい。

村上春樹の作品で、現実世界ではあり得ないようなことが起きるのは、「もうひとつの世界」の存在が、前提条件として肯定されているからである。

「存在への不安」の背景となっているのは、かつて大切な何かを失ったことがあるという喪失体験である(これも、村上文学に共通して見られる背景事情)。

「大切なものが、突然に失われた」という現実を受け容れられないとき、喪失感は「ここは現実の世界なのか?」という、実存に対する疑問へと転換される。

大切なものが突然に失われた世界は、既に非日常の世界であるからだ。

ここに収録された物語に描かれているのは、大きな喪失感に裏打ちされた、実存への不安である(ここは本当の世界ではない)。

実存への不安を抱える人は、「本当の自分」を探し求める(本当の自分はどこにいるのか?)。

つまり、本作『螢・納屋を焼く・その他の短編』は、「自分探しの物語集」なのだ。

いつの時代も、人は喪失感を抱えながら、本当の自分を探し続けている。

ここに収録された短篇小説の普遍性は、そんなところにあるのではないだろうか。

書名:螢・納屋を焼く・その他の短編

著者:村上春樹

発行:1988/09/25

出版社:新潮文庫