庄野潤三「クロッカスの花」読了。

本作「クロッカスの花」は、1970年(昭和45年)6月に冬樹社から刊行された随筆集である。

この年、著者は49歳だった。

移り変わってゆくもの

本作『クロッカスの花』は、庄野さんにとって二冊目の随筆集である(一冊目は『自分の羽根』)。

最初に「多摩丘陵に住んで」を読む。

神奈川県の生田で暮らし始めた頃のことを回想したエッセイで、家開きにやってきた井伏鱒二が「ここからが庄野君の領地だね」「こんなにしみじみと麦をみたのは、初めてだ」などと言ったことなどが綴られている。

ちなみに、このときの同行者は、横田瑞穂、村上菊一郎、小沼丹の三人だった。

景色がいつまでも同じで、変らないと思うのは間違っている。変らない景色なんかないと私は思っている。もう十年早く、ここへ引越して来たらよかったと考えたり、いや、戦前の生田のあたりはどんなによかっただろうと想像してみることもある。だが、そんなことを云っても仕方のないことで、たとえ一年でも二年でも、生田の山と馴染になれたことを仕合せと思った方がいい。(庄野潤三「多摩丘陵に住んで」)

削られた山の跡に団地が造成されてしまったのを見ても、庄野さんは嘆いたりしない。

むしろ、「流れ者のような私たち家族であるが、なるべくならこの土地に住みつきたい。父祖の代からこの村に住んでいる人たちと同じように、私たちもまた恭々しい気持で、ここで暮してゆきたい」と、生田の町に敬意を表しているくらいだ。

そんな生田の町を、庄野さんは「近郊の宅地化とともに際限なしにひろがると見える『東京の渚』」と呼んでいる(昭和44年)。

郊外の開発を、決して歓迎しているわけではなかったのだ。

何もかも右へならえで、日本国中、ひと色に塗りつぶしてしまおうという、勢いのあるもの、ひとりひとりの好みや習慣を無視してかかるもの──もしそれを都会ふう、現代ふうの波だとすれば、私はどこまでも田舎ふうの旧式でゆきたい。(庄野潤三「都会ぎらい」)

世の中は「日本列島改造論」登場前夜の高度経済成長期で、従来からの伝統を愛する作家にとって、環境の変化には敏感にならざるを得ない時代だった。

小説でいうと、『丘の明り』や『小えびの群れ』『絵合せ』など、いわゆる「明夫と良二」シリーズの最盛期で、そんな時代背景も、僕がこの時代の庄野文学を愛読している理由かもしれない。

次男の友だちとして登場する松沢君(小学校時代のあだ名はタヌキ)は、この地域で生まれ育った子どもである。

私と家内は、よく松沢君のことを「生まれながらの長沢の旦那だ。祖先の徳を身にうけたような子だ」といって、たたえる。こせこせしない、急がず、争わない、この松沢君を私たちは大いに学びたいものである。(庄野潤三「アケビ取り」)

このとき、次男は中学一年生になっていた。

庄野さんの随筆には、独特の人生観が顕著に表れているものが多い。

それでも、年月が過ぎて行くので、じっとしている自分が、何か海の上に浮んでいる一隻の船のように思える時がある。波がうしろの方へうしろの方へと消えて行くので、静止している自分がどこかへ進んで行っているような気持になる。(庄野潤三「日常生活の旅」)

人生は、時間の流れに漂う旅のようなものだということだが、フィッツジェラルド『グレード・ギャツビー』の最後の文章を思わせる。

ほかにも「先のことが分らないで、みんな生きている。分らないからよいので、生きて行くことが出来る」など、この「日常生活の旅」に印象的な文章が多いのは、庄野さんが、人生について書くことを得意としていたからなのだろう。

真新しい日記帳をひらく時、今年もたちまち過ぎて行くだろうかと考える。だが、とにかく一日一日はだれにも公平に与えられているのである。白紙の頁がこれだけある。(庄野潤三「日記と私」)

庄野さんの日記は有名だが「当用日記の一日分の枠の中に入るだけの分量で、それ以上のこ詳しいことは書けない。そうしないと、とても長続きしない」とある。

意外と、日記を長く書き続けるコツなのかもしれない。

時間に関しては「日曜日」という随筆にも良い文章がある。

休みの日に心ゆくまで眠るのも悪くはないが、その代り、それだけ一日が短くなる。こんなあたたかな、いい天気の日曜日を、半分の長さにしてしまうのは惜しい。(庄野潤三「日曜日」)

もしかすると、庄野さんは、移りゆく時間の流れの中で、残された時間というものを、常に意識していたのかもしれない。

私は、ガンビアにいる時、こういう大学町は、五十年たっても百年たっても、そんなに変らないのではないかと思った。そういう気持にならせる町であった。十年でこんなに変るとは想像もしなかった。(庄野潤三「要約された言葉」)

いろいろなものが変わってゆく。

だからこそ、人生は、庄野さんにとって慈しむべきものであったのだ。

おかしみのあるものが好き

庄野さんの読書観も、人生観と相通じるものがある。

自分の好きな作者というものは、そんなに新しく求める必要はないように思う。これまで私が愛好して来た作者だけで私は結構足りている。私の一生で私が本当に好きになれる作者というものは、そんなに数はなくていいのである。(庄野潤三「本の置き場所」)

読書に対する庄野さんのこの姿勢は、生涯貫かれたらしい。

「夫婦の晩年シリーズ」にあっても、出てくる本は、昔から愛読してきたものばかりだった。

この「本の置き場所」というエッセイには、他にも「世の中はめまぐるしく変るように見えるが、変ると思うのは眼の前だけを見ているからで、三十年近く前に読んだ本が、私の子供の本棚に、ちゃんとあるのだ」「親と子供が時代を隔てて同じ著者の同じ書物を読んで、同じように喜びを味わうというのは、私にとっては興味のあることだ。いい本というのは、みんなそういう風にして読みつがれてゆくものなのであろう」など、良い文章が多い。

庄野さんの次男が愛読した井伏鱒二訳の「ドリトル先生」シリーズを、やがて、その娘であるフーちゃんが愛読するようになる。

そんな物語の登場を、何かしら予感させてくれる。

私たちには、名前はよく知っており、大体どんな内容であるかということも知っているつもりで、つい一度くらいは読んだことがあるような気でいるものの、よく考えてみると、まだ実際に読んだことはないという本が、案外に多いものである。(庄野潤三「昔からある本」)

福原麟太郎の随筆集『人間天国』を読んだ感想から、「よく考えてみると、まだ実際に読んだことはないという本」のことへと、話題は広がっていく。

この随筆は、しかし、非常に重要なもので、僕は、この文章を読んで以来、「よく考えてみると、まだ実際に読んだことはないという本」のことを、常に意識するようになった。

それでも、まだ読んでいない本が無数にあるのは、文学好きの人間ほど、生半可な知識が増えていくということなのだろう(これを「沼にハマる」という)。

庄野さんは「恋愛小説や探偵小説が好きにならないのは、自分がそういう経験をしそうに思えないからかもしれない」と書いている。

子供は空想をよろこぶものだが、私は本当にこの世の中で、だれもが経験しているようなことを書いた話の方が好きだった。そういう性質は変わらないもので、いまにいたるまでずっとそうである。(庄野潤三「私の古典」)

『ピーター・パン』よりは『小公子』、アンデルセンよりはグリム童話が好きで、「『家なき児』や『小公女』は、大人になったいまでも、一生のうちにああいう小説を書けたらどんなにいいだろうと思うほど」好きだったという。

ちなみに、庄野さんの読んだものは、菊池寛編纂の『小学生全集』シリーズ(興文社、全88巻で、昭和2年から刊行開始)。

既に100年近く昔の本なので、今のうちに読んでおかないと、いよいよ難しいかもしれない。

庄野さんの関心は、「おかしみのあるもの」に向いている。

何でもないといえば、何でもない。そんなことが、どうしておかしいといわれても仕方のないような、ごく些細なことである。しかし、私はそういうものに出会うと、自分の心がいきいきするのを覚える。あとによろこびが残る。(庄野潤三「喜劇の作家」)

すぐ後に「私がここでおかしみのあるものというのは、ひょっとすると、生そのものであるかも知れない」とあるから、庄野さんの関心は、つまり「生」(人生ということ)にあったということだろう。

夏目漱石の日記や桜庭信之『絵画と文学 ホガース論考』、サローヤン収録の『現代英米短篇集』、中村白葉訳の『チェーホフ著作集』、福原麟太郎『英文学小論』など、庄野さんの随筆に出てくるものは、みんな読みたくなる(実際に、この3年間で随分買った)。

福原麟太郎が編集に関わっている『英語歳時記』もいい(これも我が家にある)。

シェイクスピアもいっぱい出て来る。ワーズワス、シェリー、キーツ、ブラウニングというような、名前になじみのある詩人に、いたるところでお目にかかる。やっぱり大したものだなとひとりで感心する。(庄野潤三「『英語歳時記/春』」)

「聖バレンタイン祭」ではチャールズ・ラムの随筆を発見し、「うぐい」では、アイザック・ウォルトン『釣魚大全』の一節に出会う。

「さながら詞華集をひもとくようで、きらびやかに、たのしい」という言葉に、いかにも雰囲気があるのは、さながら、英文学には、人生の真実が描かれているからということなのだろう。

私が読みたいと思うものは、人間のことをよく知っている人の文学である。世の中を知っている人の文学である。英語でスイーツ・アンド・ビターというが、人生の憂苦と、その憂苦をまぎらわしてくれるはかない喜びを知っている人の文学である。(庄野潤三「好みと運」)

本作『クロッカスの花』では、庄野潤三という作家の生き方が鮮明に現れている。

それは、「私は、本当のことが書かれている時でなければ、おかしくならないという風に考える。本当というのは、人生の真実にふれていることという意味である」という文章にも感じられる(「好みと運」)。

変化を好まないとか、おかしみのあるものが好きとか、目立たないようでいて、庄野さんの生き方には、強いこだわりがある。

庄野さんの生き方を表現したものが、つまり、庄野潤三の文学ということだったのだろう。

この時期、庄野さんが最も愛読したもののひとつに、福原麟太郎の随筆があった。

福原さんの随筆には、数え上げればいくらでも傑作が出て来る。夜空にきらめく星の中からどれがいちばんよく光るか、くらべようというようなものではないか。時々、何でもない折に浮ぶ言葉がある。「訥々として話すのがいいんだ」「出来るだけ愚直に生きよ」「早く年を取れ」。みんな福原さんの言葉である。(庄野潤三「治水」)

「シェイクスピアの云った言葉でもラムの云った言葉でも、この人の身体を通って出て来ると、もう福原さんの魅力になる」と、庄野さんは続けている。

この文章を読んで、僕も、福原麟太郎の文章を読むようになった。

それだけの説得力が、庄野さんの文章にはあったということで、そして、その信頼が裏切られるということも、これまでなかった。

小山清や三浦哲郎、井伏鱒二、小沼丹といった仲間たちについて書かれた文章もいい。

若い時もいまも、人目をひきつけるような仕草は、一切この人の性分に合わない(若いころの河上さんは知らないので、想像するだけなのだが)。はた目には不器用に、まどろっこしいくらいに見えるということがあっても、当人はそんなことは考えていなかっただろう。(庄野潤三「隣り村から」)

河上徹太郎の家へ家族総出でお邪魔をしたとき、河上夫妻はピアノの連弾を披露してくれた。

「この家始まって以来のことだ。小林に聞かせて以来だ」と言われたくらい、庄野一家は、河上家の中に溶け込んでいたらしい。

小さなエピソードから、我々は、庄野一家という家族の印象を、少しずつ積み重ねていくことができる。

まるで、庄野さんの書いた家族小説を読んでいるときのように。

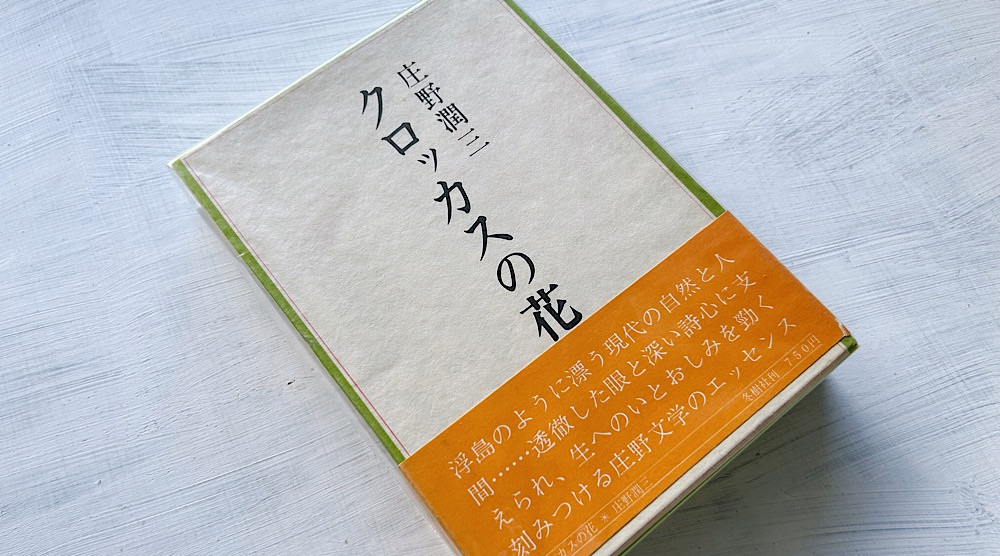

書名:クロッカスの花

著者:庄野潤三

発行:1970/06/15

出版社:冬樹社