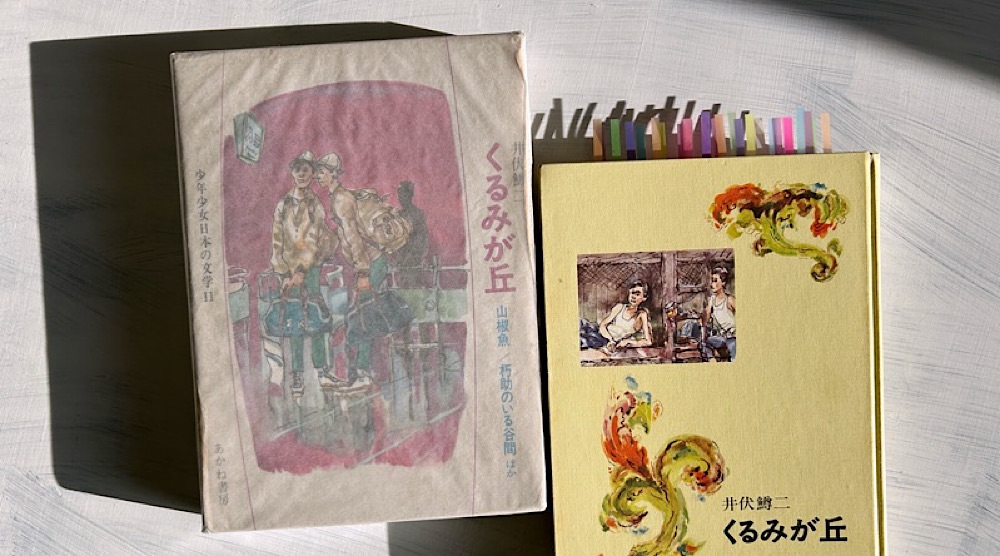

井伏鱒二「くるみが丘」読了。

本作「くるみが丘」は、1966年(昭和41年)3月に文芸春秋から刊行された長篇小説である。

この年、著者は63歳だった。

初出は、1965年(昭和40年)1月~12月『オール読物』(連載小説)。

家出少年のドヤ街放浪記

本作『くるみが丘』は、高校生二人の青春放浪記である。

翌日、賀田加一郎と楢崎習太は、退学届も出さないで東京方面に行ってしまった。二人は笠岡駅から汽車に乗る前に駅の近くの喫茶店で待ち合わせ、東京行きの切符二枚を楢崎が駅へ買いに行ってくると、二人は郷里のなごりに駅前のパチンコ屋で玉はじきを楽しんで、ふたたび喫茶店でカステラを食べながら密談した後で汽車に乗ったという。(井伏鱒二「くるみが丘」)

笠岡市は、木山捷平の郷里でもある。

体罰教師から出自に関わる暴言の辱めを受けた二人は、そっと町を出た。

「ぼくもやめる」加一郎はじっさいそれ以外の道はないと思った。「学校をやめて、どこかへ行って、ぼくは自給自足の暮らしをする。そうするんじゃ。ぼくは、それにきめた」(井伏鱒二「くるみが丘」)

彼らは、東京の「ドヤ街」で仕事を探す。

この物語の前半は、「ドヤ街放浪記」である。

両国から先は、いろんな宿屋が電車の窓から見えた。赤や青の明かりをしこんだ店看板に「簡易旅館」「御一泊、八十円より二百円」というような字が書いてある。錦糸町、亀戸あたりから、ニコニコ荘、親和荘、亀戸旅館というような宿屋が、電車のなかから見えている。(井伏鱒二「くるみが丘」)

地方都市から上京してきた少年たちの目で見た東京が、この物語では描かれている。

それは、高度経済成長期の東京だった。

駅前の通りには簡易旅館がずらりと並んでいる。こういう町はドヤ街というのだろうか。明るい看板がたくさんつらなって、パノラマでも見ているようではないかという印象を受ける。とにかく二人は、町角に近いハッピー館という宿に泊まることにした。(井伏鱒二「くるみが丘」)

「ドヤ街」の「ドヤ」とは「宿(やど)」のことで、日雇い労働者のための宿泊施設(簡易宿所)が多く集まっているところから「ドヤ街」の名がついた。

岡林信康が歌った「山谷ブルース」(1969)も、東京のドヤ街「山谷」を歌ったものだ。

本作『くるみが丘』では、ドヤ街で生きる人々の生態が、非常に詳しく描きこまれている。

部屋の板戸をあけると熟柿くさいにおいがした。室内は四畳半の畳の間で、もはや先客がふたりいた。「こんばんわ。みなさん、失礼します」と習太は、ひざをついて先客におじぎをした。(井伏鱒二「くるみが丘」)

高度成長の時代、仕事を求めて多くの人たちが大都市へ集まってきた。

ドヤ街は、日雇い労働者の街である。

相部屋の客に見せてもらった求人広告から、二人は「エブリマンス・パチンコ店」で採用の面接を受けることになった。

加一郎は習太の書くとおり、十七歳を十八歳の年に見せる生年月日にして、高等学校三年中退と書いた。すると熟柿くさい男が、「しかし、惜しいなあ。のるかそるかのせとぎわだ」と気になるようなことをいった。(井伏鱒二「くるみが丘」)

ドヤ街の人々は、肯定的にドヤ街で生きているわけではなかっただろう。

彼らにとって「高校卒業」の学歴は、欲しくても手にできないものだったのだ。

高等学校への進学率は、1961年(昭和36年)に80%を超えて、最初のピークを迎えている。

新しい時代を生きる上で、高校卒業の資格は、不可欠なものだったかもしれない。

ドヤ街で、彼らはいろいろな種類の人たちと出会う。

「つまりご隠居さんは、学課でいったら社会科に興味をお持ちですね。それとちがいますか」「さようですな、わたしはドヤ街が好きでして、ことにこのドヤが気に入りましてな。つまり、学課でいえば、社会科に興味を持っておることになりますかな」(井伏鱒二「くるみが丘」)

労働争議に巻きこまれてパチンコ店を辞めた二人は、横浜で沖仲士の仕事を探す。

「やっぱり横浜だな」とハンチングの男は、またいった。「この港の沖仲士は、ドヤが遠くってきのどくだよ。この近くにはドヤ街がねえからな。北馬場あたりからくる風太郎なんか、仕事にあぶれたりすると、ざまあねえ。それに、悪いところへつれて行かれると、シャモにされちまうからな」(井伏鱒二「くるみが丘」)

桜木町行きの電車に乗って、横浜で乗り換えてから、二人は日の出町に降りた。

その松影町というのがドヤ街だ。この町ととなり合っている寿町というのもドヤ街だ。ここの町の者は「ハマの西部の者」といわれていて気性があらっぽい。(井伏鱒二「くるみが丘」)

松影町には職業安定所があって、職業安定所の前では、朝四時ごろから「立ちん坊」が立っている。

「立ちん坊」とは、仕事を求めて立っている失業者のことだ。

なにしろ、高度経済成長の時代だから(危険で大変な)仕事はいくらでもあった。

「だがね、ひとりもんは、たいていどこかよそへ行ってるよ。ひとりもんでのこってるやつは、たいてい悪いことをやってるんだ。ヒロポンかばくちの、どっちかやってるよ。ここいらにはぐれん隊のかくれ家もあるし、昼間はかえってさっさと歩かなくっちゃ」(井伏鱒二「くるみが丘」)

ドヤ街は、独身男性の街である。

労働者の暮らす街だから、昼間は、大抵の男たちが仕事に出ていた。

仕事は「頭とり」が持ってきてくれる。

「おまえさんがた、このへんに立ってりゃいいんだ」と仲田のじいさんがいった。「そうすると、頭とりが引っぱりに来てくれるからね」(井伏鱒二「くるみが丘」)

ドヤ街の宿では、置き忘れられた手紙を見つけた。

「かあさん、ほんとうに申しわけないが、おれは家をすてる。今おれがこのようなことを書いても、とても許されることはないと重々承知しているが、一度軌道をふみはずしたものは、なかなかもとにもどらない。(略)かあさん、ばかなおれを忘れてくれよ」(井伏鱒二「くるみが丘」)

見知らぬ誰かの手紙は、家出少年ふたりの手紙でもあったかもしれない。

彼らには、まだ、元へ戻るチャンスが残されていたのだ。

少年たちの再生物語

物語の後半は、ドヤ街から文化的な仕事の話へと転換する。

それは、宿(平井のハッピー館)で知り合ったご隠居の紹介だった。

「ちょうどたのまれたのむといったぐあいになりましたな」ご隠居はそういって、加一郎と習太をその人に紹介し、その人のことはK・A出版センターの華山さんだといった。(井伏鱒二「くるみが丘」)

フリーで文化事業を営む華山さんに随いて、二人は新しい仕事を覚えていく。

家出少年の二人に、華山さんは親切だった。

「そうか、あの町か。ぼくも、きみたちの年ごろに家出したがね。東京にはこのごろ年間六万人以上の家出人がはいってくるそうだ」(井伏鱒二「くるみが丘」)

華山さんの企画する『服装文化の夕べ』は、成功だったらしい。

生活が豊かになり、(裕福な)人々はより高い水準の暮らしを求めていた。

「世の中がそうぞうしくしているからといって、きたない身なりをする必要はありませんでしょう。美的生活を見つけるべきです。そのためにはまず、なによりもよく目につく服飾美にに重点をおき、自分の着るべきものをえらびましょう」(井伏鱒二「くるみが丘」)

『服装文化の夕べ』は、有閑婦人を招待する食とファッションのイベントである。

ドヤ街で生きる男たちと有閑婦人との対比が、物語に立体性を与えている。

ドヤ街では、サラシと胴巻きを買った二人が、華山さんのもとでは清潔な身なりに注意しなくてはならない。

華山さんは、関西地方でも『服装文化の夕べ』を開催すると言った。

そこは、加一郎と習太の郷里にも近い街である。

「きみたち、こんど関西の都市へ行ったら、きみたちのいなかへ帰ったらどうだ。そして定住するんだね。流浪の生活はいかん。ろくなことはない」と華山さんは車の窓に顔を出していった。(井伏鱒二「くるみが丘」)

それは、久しぶりの帰郷だった。

「先生、郷里へひさしぶりに帰るというと、瞬間、だれでも胸がごとごというものでしょうか」「どうだかね。ぼくは学生時代、たった一度そんなことがあったがね」(井伏鱒二「くるみが丘」)

講師の水多先生と別れた加一郎は、こっそりと郷里の釈岳町を訪ねる。

誰にも気づかれずに、そっと街を見るだけの帰郷だった。

ハンドルをもうちょっとひねると、岡の上につづく道の登り口に「石田雄正先生遺跡、くるみが丘」ときざんだ石の標柱を照らした。石田雄正先生というのは旧藩時代の医者で、晩年この岡の上の御隠居所で患者を治療していたそうだ。(井伏鱒二「くるみが丘」)

作品タイトル「くるみが丘」は、主人公(加一郎)の故郷の象徴として読んでいい。

井伏鱒二の『くるみが丘』は、あかね書房「少年少女日本の文学」シリーズにも入っていて、小沼丹が詳しい解説を書いている。

二人の家出少年は、まるで帰郷するために上京したようなものだ。

帰る故郷のあることが、加一郎と習太の幸せだったかもしれない。

「じゃ、わたしらはおはらい箱にされるんですやろか」と習太がいうと、「きみたち、汐どきが大事だということを考慮に入れなくちゃいかん」と華山さんが苦い顔でいった。(井伏鱒二「くるみが丘」)

誰かが二人の高校に匿名の電話をかけて、体罰教師(釈岳先生)を激しく糾弾したらしい。

自分から学校を退職した釈岳先生は、既に釈岳町を出たという。

そもそも、学園ものというのは、理解ある教師が、少年たちを導くからこそ学園小説なのであって、この物語では、ドヤ街で生きる労働者やフリーのイベント屋が、少年たちの良き理解者となっている。

むしろ、ドヤ街は、少年たちに生きる勇気を与えてくれた。

完全なるパラドックスが、この小説の根底を支えていると言っていい。

「そうかね、職さがしといっても、おまえさん」と目のきつい男は、しんみりしたように声をおとした。「おそろしい世の中だ。今は、弱肉強食という世の中だ。新聞の求人欄なんか見てやとわれても、そういうところは人の出し入れがはげしいよ。背広を着せられて、ほんのしばらく動きまわらされるだけのことだ。どうかして、やっと腰を落ちつけたと思っても、給料がいつまでもよくないし、こきつかわれるだけがおちだ」(井伏鱒二「くるみが丘」)

ドヤ街で生きる人々は、みな、自分なりの哲学を持って生きている。

少年たちは、ドヤ街で人生を学んでいたのだ。

そして、遠く離れたからこそ見える郷里への思い。

境内の絵馬堂のわきには、江戸時代の百姓一揆の犠牲者を顕彰する碑が立っている。これは昭和のはじめ左翼運動がさかんなころ建碑されたもので、去年、加一郎たちは社会科の実習のとき、先生に引率されてこの彰徳碑を見学に来た。(井伏鱒二「くるみが丘」)

山陽線の小さな町と大都会・東京とが対となって、物語は進行していく。

連載時(1965年)に17歳だった加一郎は、1948年(昭和23年)生まれの、いわゆる「団塊の世代」である。

この時代、多くの若者たちが仕事を求めて都会へと移動していった。

膨張する都会は、若い労働力を必要としていたのだ。

「きみたちは、いつ東京へ出て来たのかね」「きのうの晩、来ました」「どこへ泊まったかね」「平井の駅の前の、ハッピー館という宿に泊まりました」(井伏鱒二「くるみが丘」)

本作『くるみが丘』は、地方都市で暮らす若者たちの上京物語である。

それは、団塊の世代に向けた、ひとつの応援歌のようなものだったかもしれない。

ドヤ街を経験し、華山さんのイベントを手伝って彼らは、やがて、故郷の釈岳町へと戻っていく。

彼らの新しい高校生活が、再び始まるのだ。

一時的な東京生活を通して成長する若者たちの再生物語。

本作『くるみが丘』には、生きるたくましさがある。

あるいは、それが、高度経済成長期という時代だったのかもしれない。

書名:くるみが丘(少年少女日本の文学11)

著者:井伏鱒二

発行:1967/01/20

出版社:あかね書房