ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」読了。

本作「レス・ザン・ゼロ」は、1985年(昭和60年)にサイモン・シュスター社から刊行された長篇小説である。

原題は「Less Than Zero」。

この年、著者は20歳だった(現役大学生)。

あり余るほどのものを持った人々の「何も無さ」

『翻訳夜話2 サリンジャー戦記』(2003)の中で、村上春樹がブレット・イーストン・エリスに触れている場面がある。

村上「僕はブレット・イーストン・エリスの小説はわりに高く評価してるんです。彼の処女作『レス・ザン・ゼロ』も、カリフォルニアのハイスクール時代の夢から先に進めないという人々の話なんだけれど、そういう意味ではドラッグ時代の『キャッチャー』みたいな感じもしなくはない。ただ、『キャッチャー』という作品を魅力的なものにしているユーモアの感覚みたいなものは、そこにはまったく欠けています。やはりねfuckとかshitとかいった言葉を連発してサリンジャー的なものを書いたら、結局ああいう具合になるんじゃないかという気がするんです。やたら神経症的なところが前に出てきて、読んでいていささか疲れちゃうんですね」(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)

「やたら神経症的なところが前に出てきて、読んでいていささか疲れちゃうんですね」という村上さんの感想に、柴田さんが「エリスは意識してそういうふうに書いているのでしょう?」と突っ込むと、村上さんも「意識してもちろんそういうふうに書いている」と、そこを認めている。

村上「意識してもちろんそういうふうに書いている。強い言葉を使ってエピソードを反復し、その反復性が話の骨格になっている。でもそういう方向に進んでいくと、言葉そのものの強さに引きずられて、物語がどんどん無機的になってくるんです。これ以上、何も言葉では伝えようがないということになってきます。要するに自然に反社会化しちゃうわけですね。別に反社会化したっていいんだけど、その分話が図式的になってしまう」(村上春樹・柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」)

村上春樹の指摘の中に「強い言葉を使ってエピソードを反復し」と「要するに自然に反社会化しちゃう」とあるところが、本作『レス・ザン・ゼロ』の大きな特徴ということになるのではないだろうか。

本作『レス・ザン・ゼロ』に大きなストーリーはない。

ニューハンプシャーの大学へ通っている青年が、クリスマス休暇に故郷のロサンゼルスへ帰ってくる。

毎日、高校時代の仲間たちと会って、ドラッグやアルコールのパーティーに参加する。

恋人とデートして、セックスをする。

だけど、全然楽しくないし、むしろ、そうした毎日が主人公を疲弊させていく。

主人公(クレイ)は「長くいすぎた」と思いながら、故郷を離れ、大学のあるニューハンプシャーへと帰っていく。

物語の筋としては、それだけに過ぎないが、ストーリーを構成する多くのエピソードが、主人公の精神的な消耗感を描き出している。

それは、ストーリーを描くというよりも、細かいエピソードを積み重ねることによって、ある種のストーリー的なものを導き出しているようにも見える。

トレントはさっきのオレンジジュースを飲みながらMTVを見ている。俺は窓の外を見た。「何もしたくないな」トレントがだしぬけにいった。(ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」中村昌彦・訳)

それは長い映画を観るというよりも、5分間のミュージック・ビデオが次々と入れ替わるMTVを観ているかのようだ(いわゆる「MTV感覚」)。

細かいエピソードが次々と入れ替わって、クリスマス休暇を過ごす大学生の様々な場面が、映像的に描き出されていく。

エピソードの軸になっているのは、莫大な借金を返済するために、ゲイ相手の売春夫となったジュリアンの話と、遠距離恋愛中の恋人ブレアとの関係だ。

主人公は、幼なじみのジュリアンの生活を心配するが、薬物中毒のジュリアンは、もはや泥沼から抜け出すことができない。

「きれいな身体してるね」五年生の時、ジュリアンが芝生でサッカーボールを蹴飛ばしていた姿を思い出した。「本当にきれいな身体してるね。それからここ、他はどうだっていいんだ」(ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」中村昌彦・訳)

ジュリアンが客の中年男性とセックスする場面を観ながら、主人公は、小学校時代のことを思い出している。

俺は煙草に火をつけた。男はジュリアンをひっくり返す。あいつも売りに出ているのか。俺は目をとじなかった。(ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」中村昌彦・訳)

人は誰も小学生のままで生きることはできない。

堕落していくジュリアンの姿は、大人になりつつある主人公の心を蝕んでいく。

ジュリアンは目をつぶって曲名を思い出そうとしている。「畜生! あの曲だよ」『闇にまっしぐら、闇に向かってまっしぐらに、後も見ずに夜を突き抜け、闇にまっしぐら……』ジュリアンは自分で歌い出した。(ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」中村昌彦・訳)

恋人ブレアとのすれ違いが、主人公の精神をさらに摩耗させる(ブレアは、地元の南カリフォルニア大学へ通っている)。

テーブルに赤いクレヨンで『Help Me』と落書きしてある。子供みたいな字で二十個も『Help Me』と書いてあって、”Me” の “e” の先はうずまきになっている。(ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」中村昌彦・訳)

どれだけセックスを繰り返しても、主人公の心の中にあるのは、親友ジュリアンのことばかりで、もちろんブレアも、そのことを理解していた。

「私のこと好きだったことないの?」ブレアがまたきいた。「好きになりたくないんだよ。好きになるなんて最悪さ。悩みがふえるだけだ。好きにならなきゃ苦しまなくてすむもの」(ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」中村昌彦・訳)

ジュリアンとブレアの二人を軸にして、多くの友人たちが登場しては、ドラッグやアルコールのパーティーで時間を潰す。

小学校時代からの友人トレント、ドラッグの売人をしているリップ(学校をやめた)、U・C・L・A(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)で一緒のダニエル、ブレアの友だちのアラナ(デヴィッド・ボウイに似ている人が好き)とキム、拒食症ミュリエル(ドラッグ中毒)、パーティーで知り合ったU・S・C(南カリフォルニア大学)の学生グリフィン(主人公とセックスをした)。

どの部屋をのぞいても、ブロンドで短髪、うつろな青い目をしたやせ型の似たような男の子たちが、似たようなしらけた声でしゃべっている。でも考えてみれば、俺だってその中の一人に見えるかもしれない。(ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」中村昌彦・訳)

彼らの多くは芸能界入りを目指している美男美女のモデルで、両親は映画会社のオーナーだったり、不動産会社のオーナーだったりする。

要するに、彼らは上流階級のインテリ集団であって、時間と金を持て余している大学生だった。

本作『レス・ザン・ゼロ』は、あり余るほどのものを持った人々の「何も無さ」を描いた青春小説である。

充たされることのない現代社会の虚無感

タイトル「レス・ザン・ゼロ」は、エルビス・コステロの曲名に由来している。

「ゼロよりも少ない」という歌詞は、充たされることのない現代社会の虚無感を象徴したものだろう。

「コステロ好きか? アンフィシアターのコンサート見に行ったかい? そう、行ったの。今は確かヨーロッパだって、MTVでいってたよ。君はこの前のアルバム、気に入ってる?」「俺の話はどうしたの?」「君の話?」(ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」中村昌彦・訳)

もっとも、ブレット・イーストン・エリスの作品を原作小説とする映画『レス・ザン・ゼロ』(マレク・カニエフスカ監督)の主題歌は、エルビス・コステロではなく、サイモン&ガーファンクルの「冬の散歩道」だったが。

上流階級の彼らには、ありあまる財産と時間があったが、現状に満足している人間は、どこにも登場しない(彼らの両親である大人たちを含めて)。

「いるものなんか、もうないじゃないか。何だって持ってるんだから」俺はそういってやる。リップは俺をにらむと「持ってないものがあるんだよ」という。間をおいて俺がきいた。「じゃリップ、何がないっていうの?」「俺には失うものが何もないんだよ」(ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」中村昌彦・訳)

失うものが何もないというリップは、12歳の少女をベッドに監禁して、ドラッグ漬けにしている(仲間たちの見ている前でスピンがレイプした)。

裏路地で見つけたという少年の死体を、みんなで見に行く。

死体は後の壁にもたれて倒れている。顔は青くはれあがり、目をとじている。十八か十九ぐらいの少年だ。上唇の上にかわいた血がこびりついている。(ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」中村昌彦・訳)

「バカデカイのをおったてた」黒人男性が、少年と少女をレイプして殺害するポルノ映画を観て興奮する。

そんな彼らの青春は、どこにもたどりつくことができない。

主人公は、知り合ったばかりの女の子の部屋で、女の子と一緒にオナニーをする。

ステレオでデヴィッド・ボウイがかかっている。その娘はまっかな顔で起きあがると、ステレオを消してMTVをつけた。俺がサングラスをかけたまま裸でひっくり返っていると、クリネックスの箱をくれた。(ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」中村昌彦・訳)

たどりつくことのない青春を描いたものが、すなわち、『レス・ザン・ゼロ』という物語だったのだろう。

「どこ行く気?」俺がきいた。「わかんない。何となく走ってるだけさ」「でもこの道じゃ、どこへも行かないよ」「そんなこと構うもんか」(ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」中村昌彦・訳)

「肝心なのは、俺たちが今、この道を走ってるってこと」とうそぶくリップの言葉は、どこへも行き着くことができない彼らの青春を暗示したものだ。

音楽が終わればビデオ・クリップも消えてしまうMTVのように、彼らの青春は不安定だったのかもしれない。

この作品は、当時、発売直後から爆発的なベストセラーとなったという。

フェリーニの「甘い生活」の西海岸(ウエスト・コースト)版あるいは「卒業」のデカダンス版と評され、マスコミの中にはアメリカの一群の若者たちを指して「ゼロ・ジェネレーション」と呼ぶところも現われた。また彼らの傾向をカジュアル・ニヒリズム、あるいはクール・ニヒリズムと称し、かつてのビート派の旗手ジャック・ケロアックを「子猫のように見せる」と評する作家もいた。(ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」中村昌彦・訳者あとがき)

たどりつくことのない青春は、多くの若者たちの共感を呼んだものらしい。

ニューハンプシャーからロサンゼルスへと帰ってきた主人公(クレイ)は、自動車を運転しながら「ロスのフリーウェイって、合流するのがこわいわね」といったブレアの言葉に反応している。

一か月の冬休みで家に帰ってきた俺は、四か月ぶりの人間と再会したばかりだ。ようするに人間は ”合流するのがこわい” んだ。(ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」中村昌彦・訳)

「合流するのがこわい」のは、主人公だけではなかったのだろう。

コミュニケーション過多の時代、人々は、人間同士の「合流」に疲弊すると同時に、孤独になってしまうことをも恐れていたのだ。

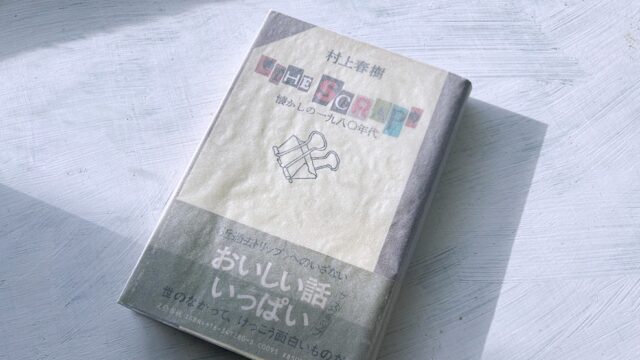

単行本の帯には「新鮮にして狡猾、トレンディーにしてハード」という村上春樹の推薦文が掲載されている(村上春樹にしてはチープなキャッチコピーだが)。

家に戻って車を降りたアラナは「ありがとう」という。「何が?」俺がきくと、アラナはしばらくして「わからないわ」とつぶやき自分の車に乗って出ていった。(ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」中村昌彦・訳)

「わからない」のも、アラナだけではなかった。

ギャラガやドンキー・コングのビデオ・ゲームが、コインを入れている間だけ動いているように、彼らの青春には先がない。

見通しのない青春に、誰もが傷付き、疲弊しているが、どこにも行くことができない主人公は、ただ故郷を出て、ニューハンプシャーへと戻るだけだ。

「じゃ、本当に学校に戻る気なのね?」「まあね。ここには何もないし」「ここで何か見つかるなんて思ってたの?」「どうかな。どっちみち長くいすぎたよ」(ブレット・イーストン・エリス「レス・ザン・ゼロ」中村昌彦・訳)

この小説の良いところは、自分に対する同情が描かれていないところだ。

彼らは、自分にも同情しないし、仲間たちにも同情しない。

すべてを拒否しているようで、すべてを受け容れている。

それは、もはや「反社会的」とも言えないものだが、こうした現代社会を無抵抗に受け入れることによってこそ、18歳の主人公は、現代社会に抵抗していたのではないだろうか。

書名:レス・ザン・ゼロ

著者:ブレット・イーストン・エリス

訳者:中村昌彦

発行:1988/09/07

出版社:中央公論社